文字

背景

行間

SSC(科学班)

第12回 宇宙エレベーターロボット競技会 全国大会

11/23 第12回 宇宙エレベーターロボット競技会 全国大会 は神奈川大学横浜キャンパスにておこなわれました。

紫塚同窓会東京会の会長をはじめ、本校のOBであるの方々には、前日から応援いただきました。また、当日も会場で競技の様子を最後まで見守っていただきました。ありがとうございました。

結果は、ハイレベルな戦いで、本校は入賞はできませんでしたが、頑張りました。ポスター発表も本校のロボットの特徴をまとめ、堂々と行いました。

第10回宇宙エレベーターロボット競技会に参加してきました

10月29日(日) 日本大学理工学部船橋キャンパスで行われた第10回宇宙エレベーターロボット競技会 関東オープンB に参加してきました。

本校から、3チームが出場しました。2チームが3位と7位に入賞し、11月23日に神奈川大学みなとみらいキャンパスで行われる全国大会の出場が決まりました。

日本原子力文化財団主催 課題研究成果発表会 審査員特別賞 受賞

令和3年12月12日(日)、東京大学本郷キャンパスで実施された「第4回 日本原子力文化財団主催 課題研究成果発表会」に参加しました。

「電力自給率向上を目指して栃木県北部の地域資源に秘められた可能性を探る」をテーマに調査研究してきた内容を審査員並びに本事業に参加している高校生等の前で発表しました。

審査の結果、『審査員特別賞』を受賞することができました。今後も調査研究を続けていくと共に、成果の普及に繋がる活動を実施していきます。

審査員長:飯本武志 氏(東京大学環境安全本部/東京大学大学院新領域科学研究科 教授)

審査員 :清原洋一 氏(秀明大学 教授・教育研究所顧問)

:下郡けい 氏(日本エネルギー経済研究所 戦略研究ユニット主任研究員)

参加校 :飯田女子高等学校、京都府立鴨沂高等学校、福井高校南高等学校、

東海大附属諏訪高等学校、福島工業高等専門学校、静岡理工科大学星陵高等学校

愛媛県立新居浜工業高等学校、福島県立磐城桜が丘高等学校、

京都府立桃山高等学校、栃木県立大田原高等学校

日本原子力文化財団主催浜岡原子力発電所見学会に参加しました

令和3年11月20日(土)、静岡県の浜岡原子力発電所を見学してきました。

普段、見学することができない浜岡原子力発電所内の訓練施設や高さ22mの防波壁、施設内の安全設備等を説明を受けながら見学しました。

浜岡原子力発電所の安全対策に対する取り組みや原子力発電所の仕組み等を学ぶことができました。

飯館村実地研修

【11月13日(土)活動内容】

・大根掘り体験(放射能測定用の試料採取)

・作物の放射能測定実習(大田原産米・大根・土壌と飯舘村産の比較)

・空間放射線量測定実習(放射線測定器を用いて実施)

・埋設土壌の放射線測定実習

・炭焼き窯再生工事現場見学

・夜間研修(放射線に関するクイズ大会・測定結果の解析

【11月15日(日)活動内容】

・長泥ゲートの見学

・空間放射線量測定実習2

・飯館牛牛舎・牧場の見学

・土壌博物館の見学

・飯館村地域おこし協力隊の方々との交流

・農業現場におけるIoT活用事例の見学

・実習の振り返り

各種実習や測定の結果、大田原市と飯舘村の米や大根、田園の土に差はない事を実際に体験し、放射線に関する正しい知識を実習を通して身につけることができました。また、震災から10年を迎えた復興の現状を見学し、希望と課題を肌で感じることができました。農業分野においては、以前の形への復興にとどまらず、IoTを活用した次世代の農業を試験的に取り組んでいる現場を目の当たりにし、生徒たちは大きな刺激を受けたようでした。

日本原子力文化財団主催課題研究活動 オンライン交流会

会 場:本校コンピュータ室

内 容:Zoomを用いて日本原子力文化財団主催課題研究活動オンライン交流会が実施されました。本事業に参加している全国10校11チームによる学校紹介・活動発表・グループディスカッション並びに、清原洋一 教授(秀明大学)、飯本武志 教授(東京大学大学院新領域科学研究科)によるご講演を受講しました。

小水力発電所・バイナリー発電所見学

訪問先:百村発電所、西岩崎頭首工、青木発電所、ホテルサンバレー那須バイナリー発電所

内 容:農業用水を利用した小水力発電について理解を深めるために、那須野ヶ原土地改良区連合事務所の

ご担当者様のご協力のもと、百村発電所、西岩崎頭首工、青木発電所を見学しました。各施設のメ

リットや課題について現地でご説明をいただきました。

午後は、ホテルサンバレー那須バイナリー発電所を見学し、北関東唯一の温泉発電のバイナリー発

電所について理解を深めました。

何れも県北の地域資源を活用した素晴らしい発電方法であり、学んだことを今後の研究活動に活か

していきます。

畜産酪農研究センター見学・那須町役場訪問

訪問先:畜産酪農研究センター、那須町役場

内 容:畜産酪農研究センターでは県北唯一の牛のふん尿を利用したバイオガス発電の「バイオガスプラン

ト」を見学しました。ご担当の方に、ふん尿の処理方法や発電方法、現状と課題などについて説明

をいただきながら見学しました。

また、「ゼロカーボンシティ宣言」に賛同している県北5市町の1つ那須町役場を訪問し、各種取

り組みや課題等についてご担当者からご意見を伺いました。

見学内容や意見交換した内容を今後の課題研究活動に活かしていきます。

とちぎ県政出前講座「気候変動に関する出前講義」

令和3年7月30日(金)オンラインで県政出前講座「気候変動に関する出前講義」を実施しました。

栃木県 環境森林部 気候変動対策課の石川 氏と山形 氏によるZoomでの講義を受講し、気候変動や栃木県のカーボンニュートラルに関する取り組み等の理解を深める事ができました。本講義をもとにさらに調査研究を進めていきます。

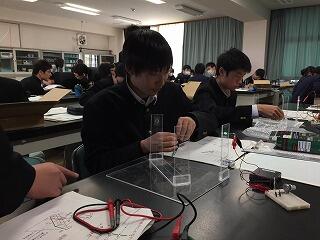

令和2年度 飯舘村実地研修実施

放射線に関する基礎知識や測定技術およびIoT農業、飯舘村の復興に関する歩み等を学ぶことを目的として、溝口勝氏(東京大学大学院教授、本校OB)をはじめ、ふくしま再生の会の皆様、飯舘村の農家の方々からご指導頂き、各種体験活動および実習を実施しました。

【11月14日(土)活動内容】

・里芋掘り体験(放射能測定用の試料採取)

・作物の放射能測定実習(大田原産米・里芋・土壌と飯舘村産の比較)

・空間放射線量測定実習(放射線測定器を用いて実施)

・埋設土壌の放射線測定実習

・夜間研修(放射線に関するクイズ大会・測定結果の解析・飯舘村村長およびふくしま再生の会理事長との座談会)

【11月15日(日)活動内容】

・土壌博物館の見学

・長泥ゲートの見学

・空間放射線量測定実習2

・実習の振り返り

各種実習や測定の結果、大田原市と飯舘村の米や里芋、田園の土に差はない事を実際に体験し、放射線に関する正しい知識を実習を通して身につけることができました。

物理・化学・生物・地学・数学・情報の筆記試験と実技試験の得点を競いました。

【主な成績】

数学分野1位・・・Aチーム、Bチーム

物理分野3位・・・Cチーム

生物分野3位・・・Aチーム

筆記競技合計6位・・・Aチーム

筆記競技合計9位・・・Bチーム

総合計点11位・・・Aチーム

総合計点13位・・・Bチーム

2017年8月19日(土)~22日(火)、岡山県青少年教育センター閑谷学校で行われた物理チャレンジ2017に本校生徒の松田響生(3年)が参加しました。昨年と合わせて2年連続の出場となります。大会日程中、1次チャレンジを通過した全国約100名(栃木県から3名)の猛者たちの中で、理論および実験の課題に取り組みました。この大会は第49回国際物理オリンピックの代表選考会も兼ねており、残念ながら代表選手には選ばれなかったものの優良賞に輝きました。

今年度の実験課題は「重力加速度の大きさを測ってみよう」でした。それぞれがこの課題に対し様々なアプローチで研究を行い、レポートを仕上げました。提出したレポートは本校の学校祭時に展示する予定です。大高生の熱いレポートを見に来てください。

~実施後の生徒の感想~

・ 次の物理チャレンジに参加しようと思っていたので、レポートの書き方や実験の工夫など

学ぶ事ができて良かった。(複数回答)

・ レポートの書き方がよくわかり、昨年の物理チャレンジで書いたものとは全然違ったので

次のレポートではちゃんと書きたい。

・ 物理の実験をすることがほとんどないので定数を求める実験はとても新鮮だった。

・ 説明がわかりやすく、物理の教科書だけではない世界の楽しみ方を感じることができた。

・ 知らないことがしれたり、自分で考えたり難しかったが楽しかった。ためになる 講習会だった。

学んだことを今後に活かしていきたい。

・ 中学校の頃にやっていた理科研究よりももっと物理の深いところに行くようなわくわくした

気持ちで講習を受けることができた。

・ もっとはやく物理チャレンジの存在を知りたかった。次年度は是非、参加したい。

科学部9名を中心に本校生12名(3年生2名、2年生7名、1年生3名)は「第11回全国物理コンテスト物理チャレンジ2015」第1チャレンジに参加しました。実験課題レポートの今年の課題は『摩擦係数を測ってみよう』でした。生徒自ら実験手順や方法を考え、レポートを作成した。「納豆の摩擦係数の測定」などユニークなレポート等でBB評価をいただきました。また、7月12日に行われた理論問題コンテストでは本校を特別会場として実施しました。

今回、残念ながら2次チャレンジ(全国大会)に出場することができませんでしたが、参加した生徒からは「物理の奥深さを学んだ。」や「是非、来年は全国大会に出場したい。」などの感想がありました。

第50回大高祭の活動

平成27年9月5日(土)に行われた第50回大高祭、今年も科学部はテルミット反応の実験やスライム作り、液体窒素の実験などを実施しました。また、6月に参加した物理チャレンジの課題実験のレポートのポスターセッションも行いました。多くの家族連れのお客様や他校生に実験を体験していただき、科学のおもしろさを伝えることができました。

科学の甲子園

11月19日(土)、「科学の甲子園」栃木県大会が総合教育センターで行われ、大田原高校の1・2年生3チームが参加してきました。「科学の甲子園」は筆記競技(理科4分野、数学、情報)と実技競技で競うチーム対抗戦です。本校のBチームは実技競技「決められた距離を正確に走る車作り」において誤差7㎝(4位)で会場を盛り上げました。総合得点では本校Aチームが4位と見事な成績を残しました。Cチームも数学で満点を取り大健闘しました。この勢いで学習や研究活動に励んでもらいたいと思います。

【主な成績】

Aチーム

物理分野1位

化学分野3位

生物分野1位

地学分野3位

情報分野2位

Bチーム

実技競技分野4位

Cチーム

数学分野1位

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |