文字

背景

行間

研修に関する情報・資料について

【支援】令和5年8月8日(火) 聴覚障害児の理解・指導に関する研修会Ⅲ

ソノヴァ・ジャパン(株)から4名の講師をお迎えして、補聴支援システム「ロジャー」について研修しました。地域の学校からは8名、本校からは20名が参加しました。実際にタッチスクリーンマイクに触れながら研修を行うことができ、日頃から疑問に思っていたことを質問することもでき、120分があっと言う間に過ぎました。 令和6年4月から合理的配慮の提供が義務化されます。難聴の幼児・児童・生徒に対して、補聴システムの活用や視覚的な情報提供などが益々重要になってくると感じました。

講師の林様からロジャーの仕組みやタッチスクリーンマイクの基本的な事柄等を教えていただきました。ソノヴァ・ジャパン(株)さんでは、トレーニング申請を行うと学校で研修会を実施できるそうです。

ソノヴァさんの機材と本校のマイクやネックループを使って、参加者全員がヘッドフォンを通してロジャーの音質を体験しました。騒音をカットしたクリアな音質に驚いた参加者が多くいました。

今回は地域の先生方が会議室、本校の教職員は別室で研修会を行いました。2会場をWebカメラで繋いだので、双方向での会話もできました。最後に岸教頭から謝辞を申し上げ、盛会の内に終えることができました。

【支援】令和5年8月1日(火) 聴覚障害児の理解・指導に関する研修会Ⅱ

大変暑い日でしたが、地域の先生方13名と校内の教職員35名で研修会を行いました。

「辞書を引ける力~主体的に学習に取り組む姿勢を身に付けるには~」「聴覚障害児の実態把握」「(ワークショップ)自立活動における指導内容」の3つの内容を実施しました。

インクルーシブ教育の広がりにより、栃木県内の地域の学校で学ぶ聴覚に障害のある児童・生徒の数は増加し続けています。本校は、センター的機能充実事業として、毎夏の研修会の開催以外にも各学校に出向いての支援を通年受け付けております。遠慮なくお問い合わせください。

講師は、本校主幹教諭の小川と支援部教諭の窪野が務めました。

ワークショップでは、小学校の先生グループと中学校の先生グループに分かれ、支援部の教諭が加わり、日頃の授業の実践や難聴の児童・生徒への指導方法の悩みなどを情報交換しました。アンケートではこのワークショップが好評でした。

ワークショップでは、自立活動6区分の表に、授業実践や指導方法などを付箋で貼りつけていきました。

【支援】令和5年6月13日(火)聴覚障害児の理解・指導に関する研修会Ⅰ

この研修会は、支援部が例年3回計画し、開催しています。今回は、聴覚障害のある児童生徒に関わっていらっしゃる教職員の方17名が参加し、熱心に研修を受けてくださいました。

アンケートでいただいた感想を紹介します。 「自立活動のイメージがもてた」「口元を見せることの大切さを再認識できた」「教室や寄宿舎の掲示物も参考になった」「騒音軽減の工夫は難聴児だけでなく全児童も過ごしやすくなることが分かった」「丁寧できめ細やかな指導、手厚い支援に感心した」「分科会ではたくさんのアドバイスをもらえた」など、好評のうちに終えることができました。

学校概要や幼・小・中・高の学部説明、通級による指導 小学部・中学部・高等部の自立活動の授業を

センター的機能充実事業について説明しました。 見学していただきました(写真は小学部)

分科会は3つのグループに分かれて、日頃の実践で

悩んでいることなどを活発に情報交換しました。

令和4年 第3回 聴覚障害児の理解・指導に関する研修会

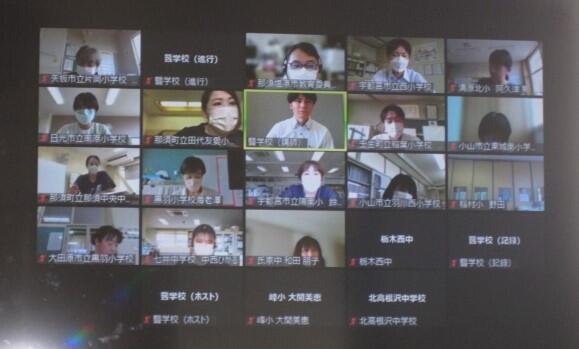

8月23日(火)本校にて「補聴器や人工内耳の基礎知識」というテーマで、オンラインによる研修会を実施しました。今回は、リオネットセンター宇都宮店の正田拓巳様を講師としてお招きし、19名の先生方にご参加いただきました。補聴器の形状紹介・補聴器の構造、メンテナンス方法、よく発生するトラブルへの緊急の対処法、取り扱いの注意点、補聴器購入サポート、人工内耳などについてカタログや補聴器の実物を画面上ではありますが、見せてもらいながら、お話をいただきました。研修に参加された先生方からは「補聴器会社の方となかなかお話しする機会がなかったので、関係機器の扱いや購入にかかわる福祉の話が聞けてとても参考になりました。」などの感想をいただきました。今回の研修の内容を教育活動に生かしていきたいと思います。

令和4年 第2回 聴覚障害児の理解・指導に関する研修会

8月4日(木)、本校にて「学校生活におけるきこえの保障について」というテーマで換気、消毒等、感染症対策を講じながら、研修会を実施しました。支援部担当教員から、まず、「聴覚障害におけるきこえの保障について」、講話を行い、続いて、聾学校での配慮や支援について話した後、本校の教室環境の紹介をしました。最後に補聴援助システムについて説明していきました。今回、17名の先生方にご参加いただきました。参加いただいた先生方から、「難聴のお子さんの困難さを理解しようと思いつつ、何気ない生活の中で普通と気づかずにすごしてしまいがちの中、今回あらためて、いろいろな困難さを抱えていることに気づくことができました。」「難聴児のみならず、他の児童にも有効な支援方法もたくさんありました。この夏休みを利用して、教室環境を整え、難聴児を含め、全員が安心して過ごせる教室にしていきたいです。学校が楽しい!お友達できたよ!の言葉に安心するのではなく、配慮していけるようにしたいです。」などの感想をいただきました。

tochigi-edu.ed.jp

tochigi-edu.ed.jp