文字

背景

行間

Sano G. 通信(R5)

【高校】第43回国際理解英語弁論大会 努力賞獲得

令和5年(2023)6月6日(火)に宇都宮市にあるとちぎ青少年センターで行われた第43回国際理解英語弁論大会に高校2年1組の細貝日向さんが出場し、見事努力賞を獲得しました。児童労働に関する素晴らしい発表をしてくれました。

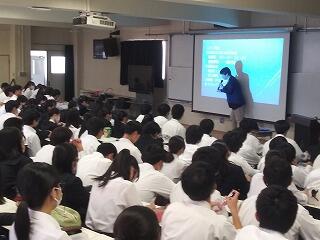

【高校】高2課題研究講演会(宇都宮大学:大庭亨先生)

総合的な探究の時間に、宇都宮大学工学部教授の大庭亨先生にオンラインで講義をしていただきました。

大庭先生は、IPU(科学技術に興味を持つ高校生などが集まるスクール)の担当をされており、そのプログラムの1つを実施してくださいました。

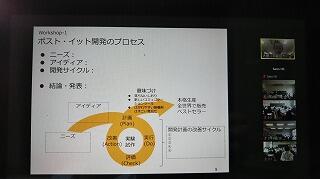

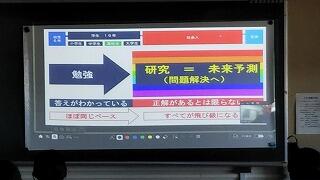

内容は、ポストイットの開発を題材とした、研究の進め方について学習できるものでした。

「アイディア⇒PDCAサイクル⇒PDCAサイクル⇒・・・(何回かサイクルさせることでブラッシュアップしていく)⇒結論」という流れをつかむこと、

また、常にプレゼンテーションするときのことを想定してブラッシュアップすることなど、

今後もことあるごとに今回のこと(特にサイクルの図)を生かして研究を進めていきたいと思います。

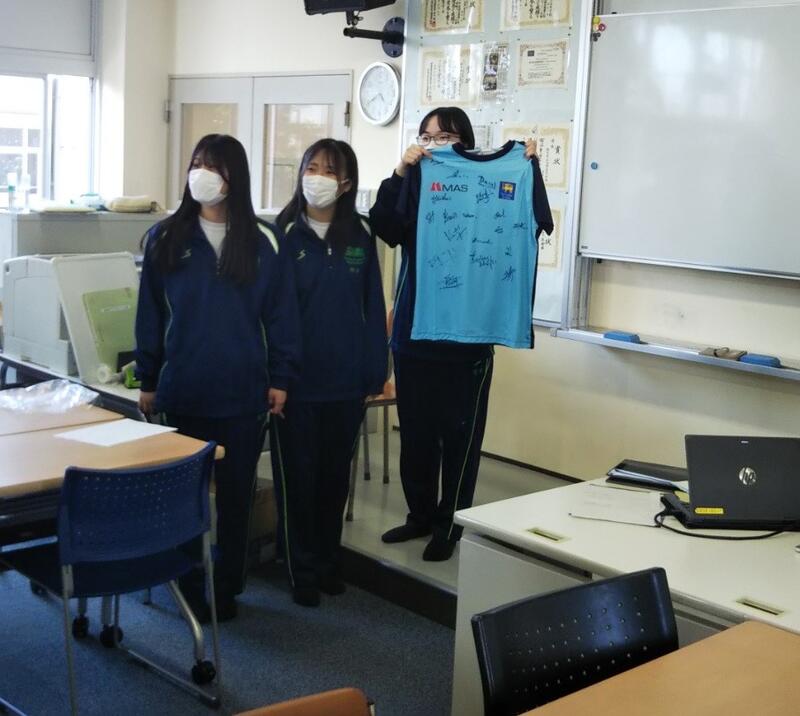

【高校】スリランカクリケット代表チーム(23歳以下)来校!

スリランカクリケット代表チーム(23歳以下)が来校され、生徒と交流する時間が持てました。クリケットが盛んな佐野市ならではのことです。

まず英語で本校の紹介をしました。

その後、生徒が考えたゲームでアイスブレイクをしたのち、英語や身振りを交えて交流をもつことができました。

ゲームは、カードの裏面に同じ絵を描き、表面にシンハラ語と日本語でその絵を指す文字を書いて伏せておきます。日本人は日本語から、スリランカ人はシンハラ語で書かれているカードから開き、同じ絵のペアを当てる「神経衰弱」のようなゲームです。生徒たちの手作りです。

佐野高校の校名入りのボールペンをプレゼントしました。

スリランカチームからは全選手のサイン入りのユニフォームを頂きました。未来のスター候補の選手のサインですから貴重なものです。

予定していたクリケット体験は雷雨のためできなかったのが残念でしたが、明日以降の試合の応援に行くといっている生徒もおり、良い交流が持てたと思います。

秋にも大会があるようですので、また会えるのを楽しみしています。

【高校】(SGクラブ研究班)国際ソロプチミスト佐野「夢を拓くキャリアサポート&講演会」参加

上記事業のセッションと講演会に参加してきました。

日時:4/29(土)13:00~16:00 場所:佐野市役所

参加者:高3-2黒田紗良、高2ー2相田潤乃、高2-2菅野紗羽、高2-3藍場紗都子

自身の人生について深く考える機会として、また他校生徒と交流する機会として大変有意義でした。

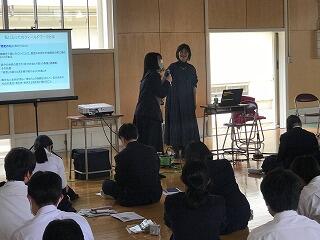

【高2】課題研究講演会(宇都宮大学:松金公正先生)

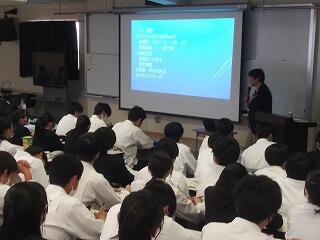

宇都宮大学副学長(国際学部国際学科教授)の松金公正先生にご講演いただきました。

松金先生にはSGH指定当初より本校の統括アドバイザーとしてご指導いただいています。

今回は『理解と誤解ー課題研究とプレゼンテーションー』という内容でお話いただきました。

・プレゼンテーションの仕方・ポスター作成の方法・課題研究の仕方(ステップ)・協働の良さなど、かなり具体的にご指導いただきました。

いよいよ連休明けからグループ分け、研究スタートと進んでいきます。今回のメモを見返しながら進めていきたいと思います。

【高1】課題研究講演会(東洋大学:中村香子先生)

総合的な探究の時間、今年度3回目

東洋大学国際学部国際地域学科教授であられる中村香子先生にお話しいただきました。

ご専門がアフリカ地域研究・文化人類学で、ご自身の現在の研究に至る過程や研究内容についてお話いただいたり、フィールドワークの仕方、研究において大切なことなどについて熱心にお話しいただきました。

後半は、グループワークを交えながら、インタビューの仕方について学びました。

【高1】土曜講座:貿易ゲーム

JICAでつくられた「貿易ゲーム」を昨年度に引き続き行いました。

「貿易ゲーム」とは・・・5名程度の班に分かれ、4種類の国のいずれかを演じます。各国には材料や道具が渡され、それをもとに製品を作りマーケットに売りに行きますが、渡される材料や道具に差がついており、そこで国際競争の現実の一端が疑似体験できる、というものです。

南北問題を考えるきっかけとして、またこの時期のアイスブレイクとしてもとても有意義なものになったと思います。

進行は高3のSGクラブ員がやってくれました。

【高校】チェコのパラツキー大学の先生方来校

R5.4.21

チェコのパラツキー大学より、名前の「姓」について研究をされている日本語学科のイヴォナ・バレショヴァー先生と同僚教員のマルチン・シュトゥルヂーク先生が御来校され、以前依頼を受けていた調査結果をお渡ししました。

その際、SGクラブの生徒(菅野、藍場、相田)が学校紹介を英語で行い、他2名の生徒も交えて交流が持つことができました。

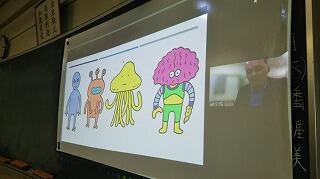

【高1】課題研究キックオフ講演会

SGH指定当初よりご指導いただいている東京海洋大学の小松俊明先生より、今年も課題研究のキックオフとなるご講演をいただきました。

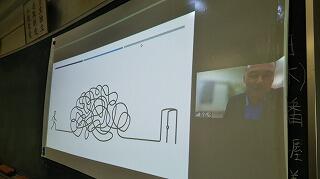

課題研究に取り組む意義について、「正解のある通常の学習ももちろん大切だが、誰も答えを知らない問いに向き合うことこそが大切である。なぜなら大学や社会に出てからはそういった問いに向き合うことの連続だからである。」ということを、分かりやすい例をあげて教えてくださいました。

また、課題研究のワンロールモデルを「社会人の学び直しが多しのなぜ?」という問いを例にして説明くださいました。

「早く課題研究をはじめたい!」という意欲が高まりました。

特にありません。