文字

背景

行間

ブログ

2021年10月の記事一覧

【高校】ボート部「女子ダブルスカル」準決勝進出!

10月30日(土)、関東高等学校選抜ボート大会1日目、女子シングルと女子ダブルスカルの予選が行われました。

朝早くの湖面には霧が立ち込めているようです。

朝早くの湖面には霧が立ち込めているようです。

女子シングルは予選敗退しましたが、女子ダブルスカルのAチーム(2年生の藤倉、堀越ペア)は、予選で全体2位の好タイムで通過し、Bチーム(1年生の福地、高瀬ペア)は敗者復活戦で、準決勝進出を決めました。

【高校】ラグビー部、國學院栃木から会心の2トライ!

10月30日(土)栃木県総合運動公園ラグビー場で「第101回全国高校ラグビー大会栃木県大会」の準決勝が行われました。本校は、全国レベルの強豪校「國學院栃木」と対戦し、10対90と敗れはしましたが、後半に会心の2トライを奪う大奮闘で、3位となりました。

試合は12:15ちょうどにキックオフ。本校は期間限定部員(助っ人)6名を含む15名で試合に臨みました。

<前半>

キックオフライン、アウトからの攻撃という作戦がうまく機能し、國學院栃木を苦しめました。

あと一歩でトライ、という場面が何度もありましたが、なかなか思い通りにはプレーさせてくれません。

前半は、相手に6トライ、3キックを決められ、0対36で終了しました。

後半に向けて、再度、作戦の確認が行われました。とにかく「念願の1トライ」を目指して、モチベーションを高めました。

<後半>

國學院栃木は大幅にメンバーを入れ替えてきましたが、本校は15名全員が後半戦に臨みました。

後半開始早々、立て続けにトライを奪われ、じりじりと点差を広げられますが、決して緊張が途切れることなく、懸命に食らいついていく姿勢は変わりません。じっと耐えながら、チャンスをうかがいました。

そして、とうとう、その瞬間がやってきました。後半15分、「國學院栃木からトライを奪うならこれしかない」と練習を重ねてきたサインプレーが見事に決まり、岩上航君が「会心の、起死回生のトライ」を決めました。その様子を以下の写真でご覧ください。

続いて、後半20分。興奮冷めやらぬ中、動揺する國學院栃木の一瞬のスキを突き、3年生の田崎和寛君が、インターセプト(攻撃している相手からボールを奪って攻撃)で、一気に抜け出し、鮮やかにトライを決めました。これも、以下の連続写真で見てください。

衝撃的な2トライ目でした。会場は大興奮に包まれました。なにしろ、あの國學院栃木から2トライを奪ったのですから。これはもう歴史的なトライです。

試合は、後半、2トライ(10点)を奪うも、相手は8トライ、7キックで、10対54でした、前後半合わせて、10対90で敗退しました。しかし、「オール佐高」で挑んだ戦いで、勝ち負け以上の大きな金字塔を打ち立てました。

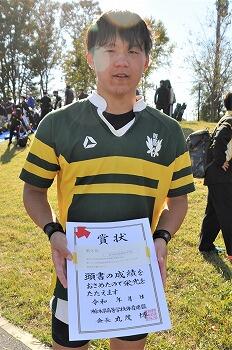

<表彰式>

試合終了後、3位の表彰式が行われました。主将の小倉悠輝君が代表で表彰を受けました。会場からは、健闘を称える惜しみない拍手が送られました。

応援に来てくれた保護者への挨拶です。

小倉君の言葉

「中1から6年間、附属中と佐高でラグビーを続けてきました。その間、佐野日大高や國學院栃木高に、佐高はことごとく0点に抑えられてきているのを目にしてきました。今日の試合で、2トライ(10点)取れたのは、自分たちの頑張りはもちろんですが、先輩たちの悔しい涙を見てきたからこそだと思います。また、助っ人として力を貸してくれた仲間たちがいたからこそ、この舞台に立つことが出来ました。石井監督をはじめ、顧問や学校の先生方、保護者の皆様には感謝しています。」

<終了後>

最後に、ラグビー部の顧問から、頑張った部員たちにねぎらいの言葉がかけられました。

中学校から6年間、一緒に練習してきた柾木先生。

生徒たちを優しく見守ってくれた川俣先生。

そして最後は、石井監督から健闘を称える言葉がかけられました。

「國學院栃木から10点取った佐野高校。これはそう簡単に出来ることではない。こんな素晴らしい試合をしてくれたみんなを頼もしく、そして、誇らしく感じた。2トライは、何物にも代えがたい勲章である。全国のチームも頂点に立つ1校以外は、それが全国大会であろうと、県大会であろうと、必ず負ける。負けた時の悔しい涙は、これまで一生懸命やってきたものだけが味わうことが出来る宝物である。それが今回だったに過ぎない。素晴らしい試合をありがとう。」

5名の3年生に一人一人握手し、これまでの頑張りをねぎらっていました。

<校長より>

*今日の試合での皆さんの頑張りは忘れることができません。佐高の歴史の中でも燦然と輝くことでしょう。こんな素晴らしい場面に立ち会うことが出来て、本当に嬉しいです。特に、目の前を駆け抜けていった2つのトライの衝撃は大きかったです。粘り強く、あきらめなければ、必ずチャンスが訪れる。そして、そのチャンスをつかみ取ることができたのは、幸運だけでなく、普段の練習で培った実力です。そうした皆さんのモチベーション、ポテンシャルの高さを感じました。石井監督の下で、ラグビーを続けることができる皆さんは、幸せだと思います。今日は、本当によく頑張りました。ご苦労様でした。

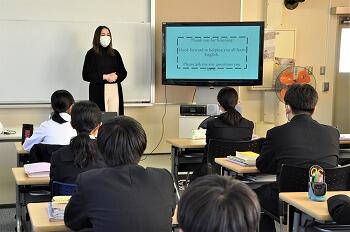

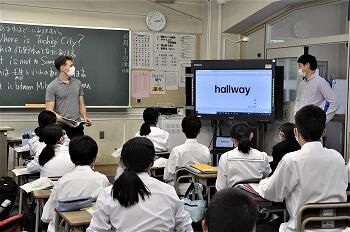

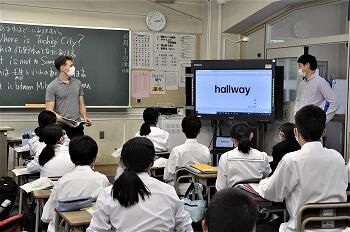

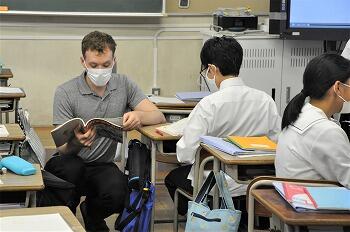

【中3】英語の授業見学(ALTクロイ先生)

10月29日(金)5限目、中学3年2組の「英語」の授業(ALTのクロイ先生)を見学しました。3年生の英語は2分割の少人数クラスで行っていますが、大和先生のクラスに、ALTのクロイ先生が出るのは今日が初めてでした。

今日の授業は、クロイ先生の自己紹介から始まりました。

アメリカで住んでいたところや趣味など、スライドを使って説明してくださいました。

その後、生徒からクロイ先生への「質問コーナー」となりました。

生徒からの質問で、日本では特に「北海道」に行ってみたいことや好きな日本食は「ラーメン」、大好きなディズニーキャラクターは「くまのプーさん」など、フレンドリーに答えてくれました。

また、クロイ先生が作ってくれたクイズに答えることで、新たな質問を考えます。隣の生徒同士で、こんな質問をしようと話し合っています。

生徒からの質問には丁寧に答えるとともに、勇気を出して質問してくれた生徒へは全員で拍手を送りました。質問した生徒は、頑張って質問して良かった、と思ったことでしょう。とても和やかな雰囲気で授業が進みました。

授業後、生徒にクロイ先生の第一印象を聞いてみました。

「とても優しそうです。」「丁寧で分かりやすい発音です。」「とても素敵な女性だと思います。」といった声に溢れました。

一方、クロイ先生からみた生徒の第一印象は、

「とてもまじめで礼儀正しいです。とてもシャイですが、今日はたくさん質問してくれて嬉しかったです。」といった感じでした。

お互い、これからの授業が楽しみですね。

クロイ先生は、主に中学生の授業にTTで参加していますが、昼休みなどは高校生の英語の原稿の指導などもしてくれています。

(マスクをはずしてもらって写真を撮りました)

クロイ先生が、日本にALTとして来日することになったきっかけは、アメリカのウィスコンシン州の大学生の時、青森県から来ていた留学生がいて、その子に英語の家庭教師をしているうちに、日本の文化に強く惹かれたそうです。大学でTESOL(Teaching English to Speakers of Other Languages)という資格を取っていたので、ALTとして日本で英語を教えることになりました。

*とても素晴らしいALTが来てくれたと思います。生徒の皆さんも、中高生を問わず、気軽に声をかけてみてください。きっと、笑顔で応えてくれるはずです。

【中3】卒業アルバム写真撮影

10月29日(金)昼休み、中庭で、中3の卒業アルバム用の写真撮影が行われていました。

管理棟の3階から撮影しています。

ポーズをとったり、ジャンプをしたり、いろいろなカットを撮りました。

どんな写真に仕上がるのか楽しみです。(当然ながら、中3生だけが見ることができます。)

【高校】関東高校選抜ボート大会~山梨県河口湖

10月29日(金)朝6時50分、明日から「山梨県富士河口湖町 河口湖漕艇場」で開催される「令和3年度関東高等学校選抜ボート大会」に向けて、佐野駅前からバスで出発しました。

参加する生徒は、1年生4名、2年生4名、計8名です。

<2年生>

・藤倉望妃さん、藤倉麻妃さん、青木瑛久君、堀越紅羽さん

<1年生>

・福地琴美さん、高瀬綾乃さん、津久井美音さん、船田佳祐君

佐野東高のボート部と一緒に行動します。

9時くらいには、河口湖に着くそうです。

13時過ぎに写真が送られてきました。↓

今日は配艇練習が行われていますが、富士山からの吹き下ろしが強く苦戦しているそうです。

湖ですが、風の影響で、波がありますね。

明日が予選、あさってが決勝だそうです。

全国大会目指して、頑張ってください。応援しています。

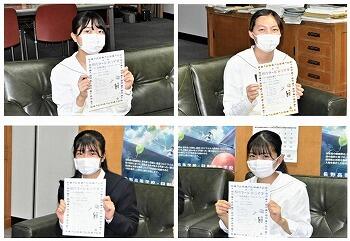

【高1】高校英語弁論大会南部地区予選

10月25日(月)、「第80回栃木県高等学校英語弁論大会南部地区予選」の結果が届きました。黒田紗良さん(1-1)が優勝、青木藍花さん(1-2)が5位入賞し、11月17日に栃木県総合教育センターで開催される県大会への出場が決定しました。おめでとうございます。

英語弁論大会は、栃木県の北部、中部、南部の各支部で予選が行われました。今回はビデオ撮影したものを提出し、審査が行われました。

優勝した黒田さんのスピーチのタイトルは、「Easy and caring Japanese」(やさしい日本語)でした。私たちが外国人に何かを伝えようとする場合、普通は、英語やその人の母国語でないと伝わらない、と考えがちですが、逆に、「やさしい日本語」を使う方が相手に伝えることができる、ということをアピールしました。例えば、火事が起こった時、「火災が発生しました。」というより「火事だー!」と言った方が、伝わりますよね。こうした取組に着目した黒田さんは、JICAの熊倉さんに取材し、スピーチをまとめたそうです。

一方、青木さんは「For Peace」(平和のために)というスピーチを行いました。青木さんは、1954年、ニューヨークの国連本部に梵鐘「平和の鐘」を寄贈した石川千代治さんについて書かれた本を紹介し、平和のために自分たちに何ができるか、平和って何だろう、というテーマでスピーチしました。

今回の受賞について、黒田さんは「まさか優勝できるとは。とても嬉しいです。やるからには、県大会で優勝することを目指して頑張ります。」と語ってくれました。

一方、青木さんは「昨年、ALTのクシャール先生に発音がいいとを褒められましたことがきっかけで、弁論大会に出てみようと思いました。とにかくやってみよう、というノリで出場したので、県大会に出場できることを聞いた時、本当にびっくりしました。」と語ってくれました。

県大会の11月17日に向けて、原稿をブラッシュアップして、頑張ってください。応援しています。

【高校】全国高校ラグビーフットボール大会栃木県予選

10月23日(土)県総合運動公園ラグビー場で、「令和3年度 第101回全国高等学校ラグビーフットボール大会栃木県予選」の1回戦が、10時キックオフで行われました。本校チームは、足利大学附属高校と対戦しました。

試合は、本校が9トライ、7コンバージョンゴールで、59対0で快勝しました。

本大会は3年生にとって最後の大会です。ラグビー部以外にも助っ人(テニス部、サッカー部、剣道部、科学部、ディベート部、全部で7名)の協力を得て、佐野高校単独チームとして出場しました。

*得点は以下の通りです。

前半

6分:トライ(本村円、3年)

8分:ゴール(岩崎虹冴、2年)

11分:トライ(小倉悠輝、3年)

28分:トライ(春山憂來、2年)

29分:ゴール(岩崎虹冴、2年)

後半

10分:トライ(岩上航、2年)

11分:ゴール(岩崎虹冴、2年)

16分:トライ(岩上航、、2年)

20分:トライ(飯塚遥人、科学部、1年)

20分:ゴール(岩崎虹冴、2年)

23分:トライ(小倉悠輝、3年)

24分:ゴール(岩崎虹冴、2年)

25分:トライ(飯塚遥人、科学部、1年)

26分:ゴール(岩崎虹冴、2年)

28分:トライ(家富真広、3年)

29分:ゴール(岩崎虹冴、2年)

*ラグビー部と助っ人が、見事にワンチームとなって、戦い抜きました。

果敢にトライを重ね、ゴールキックを確実に成功させたことが、59対0という結果に繋がりました。素晴らしい試合でした。

*主将の小倉悠輝君に次の対戦(国学院栃木との準決勝)への意気込みを語ってもらいました。

「コロナの影響で9月中はタックルの練習はあまりできませんでした。10月からは助っ人に加わってもらい、全体での練習がやっとできるようになりました。十分な練習はできませんでしたが、今日の試合では、それぞれ個人の持てる力を発揮できたことが勝因だったと思います。次の試合は、国学院栃木高という強敵ですが、負けが決まっているわけではありません。勝てる可能性が0%でない限り、1点でも多く点を取り、思い切り戦います。」

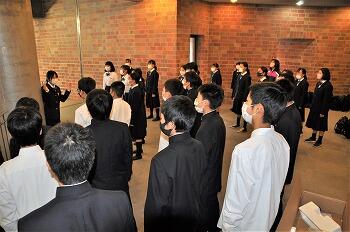

【中学】「合唱コンクール」オフショット集

10月22日(金)、「合唱コンクール」が開催されました。通常、DVDなどでは目にすることのない「オフショット」を紹介します。早くから準備している裏方さんの頑張りやコンクール終了後の笑顔こそ、「合唱コンクール」を支えてきた原動力ではないでしょうか。

今年は、学年別発表会でしたので、1番バッターの1年生は文化会館で昼食を食べました。ただし、ここでも黙食でした。

一方、ステージ上では、実行委員や生徒会の生徒たちが舞台を設営しています。

その頃、ロビーでは1年生の練習が始まっていました。

次は、各学年の発表終了後の学年主任の講評と集合写真などのオフショットです。

まずは1学年です。

各クラスの実行委員の挨拶がありました。

1年1組

1年2組

1年3組

次は、2学年です。

実行委員です。

2年1組

2年2組

2年3組

最後は、3学年です。

3年1組

3年2組

3年3組

*どのクラスもとびっきりの笑顔でした。見事に練習の成果を出し切りました。

そして、最後の後片付けです。

*裏方の仕事をしてくれた生徒の皆さん、ありがとうございました。こうしたことをやってくれる生徒がいてくれるから、合唱コンクールは開催できました。

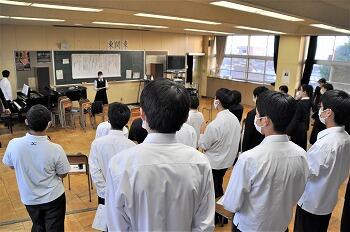

【中学】明日は「合唱コンクール」です。

10月21日(木)、明日はいよいよ「合唱コンクール」当日です。今日の放課後は、最後の練習に気合が入っていました。月曜日に見て回った時に比べて、どのクラスも明らかにうまくなっていました。さすがです。

明日は練習の成果を発揮してください!

明日は練習の成果を発揮してください!

各クラスの練習風景です。

1年1組

1年2組

1年3組

2年1組

2年2組

2年3組

3年1組

3年2組

3年3組

【中学】放課後の「合唱」の練習

10月18日(月)放課後、中学生は「合唱」の練習に熱が入っています。「合唱コンクール」は今週の22日(金)。練習できる日はあと4日です。しかも、練習の終わりの時間は16:45ですので、練習時間は正味30分程度しかありません。しかし、限られた時間の中で、集中して効率よく練習していました。

2年3組

2年3組

1年1組

1年2組

1年3組

2年1組

2年2組

3年1組

3年2組

3年3組

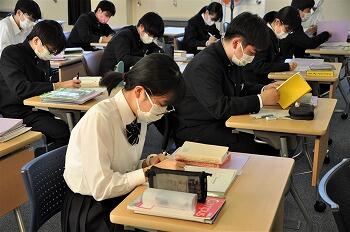

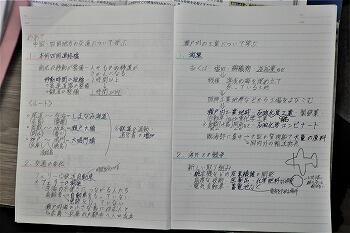

【高1】保健体育の授業見学(吉永先生)

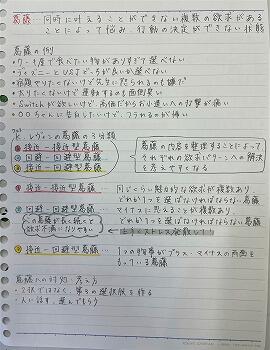

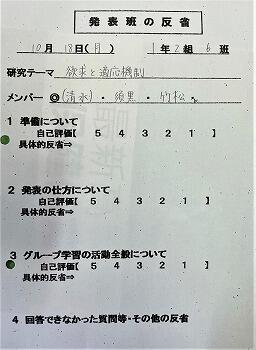

10月18日(月)7限目、高校1年2組の「保健体育」の授業(吉永先生)を見学しました。今日の授業は「欲求と適応機制」について、須黒愛望さんと竹松詩乃さんが、調べた内容を発表しました。

保健体育の授業は、3人程度のグループが、教科書の単元が割り当てられており、まず、生徒が調べてきた内容をもとに発表をします。グループによっては、寸劇風にしたり、クイズを取り入れたり、工夫して説明します。その後、先生がその内容をフォローしたりして理解を深めていきます。

今日の授業では、須黒さんが「適応機制」について説明し、竹松さんが「葛藤」について説明しました。教科書には載っていない内容や身近な事例などを交えて、わかりやすく説明していました。

他の生徒たちは、真剣に2人の説明を聞いており、しっかりとメモをとっていました。

また、生徒たちによる「発表の評価」を行っています。

発表内容、発表方法、協力性、理解度の4つの項目について、5段階で評価し、コメントを記入します。この評価シートは、発表者に提出します。

一方、発表者は、この発表のために調べてきたことを板書できるように整理したりしています。

そして、発表者も自分たちの発表を自己評価することで、理解を深めたり、どうすれば、言いたいことが伝わるかを検証します。

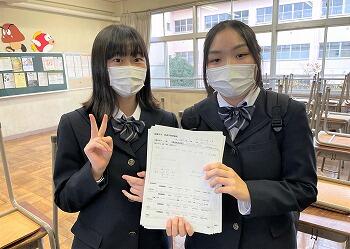

二人には、拍手が送られました。

発表者の須黒さんと竹松さん。「調べて発表することで、内容がよく理解できた。勉強になった。」と話してくれました。二人の発表を聞いていると、これが大事なところで、このことをみんなに知ってもらいたい、という意思が明確に伝わってきたことが、とても素晴らしいと思いました。まるで、教育実習生が授業をやっているようにも見えました。

【中3】被爆体験伝承講話

10月12日(火)6・7限目、中学3年生は「総合的な学習の時間」に「被爆体験伝承講話」を実施しました。講師は、広島平和文化センターが委嘱している被爆体験伝承者である「今石 克久(いまいし かつひさ)」様でした。

被爆体験伝承者とは

被爆者の高齢化が進み、被爆体験をお話しされる方が少なくなってきている中、被爆者の体験や平和への思いを語り継ぐ者として、広島市が平成24年度から養成しています。3年間の研修を修了後、平成27年度から活動しています。

伝承者が受け継いだ被爆体験証言者の被爆体験と平和への思い、被爆の実相(戦時下の人々の暮らし、原爆被害の概要、原爆の人体への影響など)、伝承者としての平和への思いなど60分間の講話です。

(以上、広島平和記念資料館のHPより引用)

被爆体験伝承者「今石 克久」様

今石さんは、被爆体験伝承者として、「新宅 勝文(しんたく かつふみ)」さんの被爆体験を伝えています。新宅さんは1925年12月12日生まれで、現在96歳とご高齢です。新宅さんの被爆体験を伝え聞いたお話を、今石さんが私たちに語ってくださいました。

新宅さんは、被爆当時19歳で、爆心地から1.5kmの自宅で被爆されたそうです。

6時限目から、約1時間の講話が行われ、7時限目の残りの時間は、生徒からの質問に答えてくださいました。

当初は貴重な機会ですので、3、4人は質問して欲しいと考えていたそうですが、どんな質問にもお答えしますということから、次々と手が上がりました。全部で15人が質問し、最後は時間切れで打ち切りました。

主な質問としては以下のような内容がありました。

「伝承者になろうとしたきっかけは何か」

「伝承者になるためには資格が必要なのか」

「伝える時に大切にしていることは何か」

「原爆ドームはなぜ残すことになったのか」

「なぜ人間は原爆を作ってしまったのか」

「実際には体験していないことを伝えることの意味は?」

「小学生や外国人に伝えた話が信じてもらえないとき」

「どうやって新宅さんからお話をお聞きすることが出来たのか」

「原爆ドームの実物を見ることの意味は何か」

「壊滅的な被害を受けた広島が復興するのにどのくらいの時間がかかったのか」

「核兵器の廃絶について」

「核兵器の抑止力について」

「日本は世界にどんなことを伝えればよいのか」

「今石さんにとって平和とは何か」

*生徒たちの真剣に質問に、今石さんは丁寧に答えてくださいました。

*お帰りになる際、校長に「これだけ正面から講話を受け止めてもらえたのは、とても嬉しいです。生徒の皆さんが平和について真剣に考えてくれていることがよくわかりました。こんな素晴らしい生徒さんたちに出会えたのは初めてです。」と言ってくださいました。

*今石さんには、3年生全員の感想や今石さんへのメッセージを送るそうです。

*11月1日からの修学旅行で、広島での体験が、さらに有意義なものになることを期待しています。

*最後に、「今石さんへのメッセージ」のいくつかを紹介します。

今石さんへのメッセージ.pdf

伝承者が受け継いだ被爆体験証言者の被爆体験と平和への思い、被爆の実相(戦時下の人々の暮らし、原爆被害の概要、原爆の人体への影響など)、伝承者としての平和への思いなど60分間の講話です。

(以上、広島平和記念資料館のHPより引用)

被爆体験伝承者「今石 克久」様

今石さんは、被爆体験伝承者として、「新宅 勝文(しんたく かつふみ)」さんの被爆体験を伝えています。新宅さんは1925年12月12日生まれで、現在96歳とご高齢です。新宅さんの被爆体験を伝え聞いたお話を、今石さんが私たちに語ってくださいました。

新宅さんは、被爆当時19歳で、爆心地から1.5kmの自宅で被爆されたそうです。

6時限目から、約1時間の講話が行われ、7時限目の残りの時間は、生徒からの質問に答えてくださいました。

当初は貴重な機会ですので、3、4人は質問して欲しいと考えていたそうですが、どんな質問にもお答えしますということから、次々と手が上がりました。全部で15人が質問し、最後は時間切れで打ち切りました。

主な質問としては以下のような内容がありました。

「伝承者になろうとしたきっかけは何か」

「伝承者になるためには資格が必要なのか」

「伝える時に大切にしていることは何か」

「原爆ドームはなぜ残すことになったのか」

「なぜ人間は原爆を作ってしまったのか」

「実際には体験していないことを伝えることの意味は?」

「小学生や外国人に伝えた話が信じてもらえないとき」

「どうやって新宅さんからお話をお聞きすることが出来たのか」

「原爆ドームの実物を見ることの意味は何か」

「壊滅的な被害を受けた広島が復興するのにどのくらいの時間がかかったのか」

「核兵器の廃絶について」

「核兵器の抑止力について」

「日本は世界にどんなことを伝えればよいのか」

「今石さんにとって平和とは何か」

*生徒たちの真剣に質問に、今石さんは丁寧に答えてくださいました。

*お帰りになる際、校長に「これだけ正面から講話を受け止めてもらえたのは、とても嬉しいです。生徒の皆さんが平和について真剣に考えてくれていることがよくわかりました。こんな素晴らしい生徒さんたちに出会えたのは初めてです。」と言ってくださいました。

*今石さんには、3年生全員の感想や今石さんへのメッセージを送るそうです。

*11月1日からの修学旅行で、広島での体験が、さらに有意義なものになることを期待しています。

*最後に、「今石さんへのメッセージ」のいくつかを紹介します。

今石さんへのメッセージ.pdf

【中学】全国大会の活躍を称える「横断幕」

「全国中学生英語ディベート大会」と「全国中学生選抜将棋選手権大会」で活躍した生徒を称える「横断幕」が学校東側の防球ネット上に貼られています。

【中学】「栃木県中学生秋季テニス選手権大会」優勝

10月16日(土)宇都宮市の栃木県総合運動公園で、「令和3年度 栃木県中学生秋季テニス選手権大会」が行われました。個人戦では神田瑞稀さん(2-1)が3位、団体戦では本校が優勝しました。おめでとうございます。

その結果、団体戦は11月21日(日)に、東京の小金井公園で行われる関東大会に出場することになりました。

*新部長の前田歩美さん(2-2)のコメントが届きました。

「今回、私たちは決勝戦で3-2で勝つことが出来ました。応援ありがとうございます。結果として勝つことができましたが、まだまだ改善点があるので、次の関東大会までには、しっかり改善し、それぞれがよいプレーができるように頑張ります。」

大会終了後、空いたコートで、関東大会に向けた練習を行っていました。

関東大会までに改善点を克服し、悔いのないプレーができるよう、応援しています。

【高校】全国高校サッカー選手権大会栃木大会

10月16日(土)那須塩原市の「青木サッカー場」で、「令和3年度 第100回全国高等学校サッカー選手権大会栃木大会」の1回戦が行われました。対戦相手は、黒磯南高校でした。

試合は、前後半終了時点で0-0、延長20分で0-3で敗れました。全員が延長終了までフル出場し、力を出し切りました。よく頑張りました。

出場メンバーは、北岡拓叶君(GK)、清水航君(DF)、若林仁瑛君(DF)、永井功佑君(MF)、小川央翔君(MF)、橋本候晟君(FW)、岡本大輝君(MF)、飯塚隆翔君(MF)、長島咲太君(MF)、阿部義之君(MF)、清水健成君(FW)、

以上11名でした。

冷たい雨が降りしきる中、試合は10時から始まりました。

翌日から修学旅行という2年生が5名いましたが、最後までよく頑張りました。

PS:2年生は、全員、元気に修学旅行に旅立ちました。

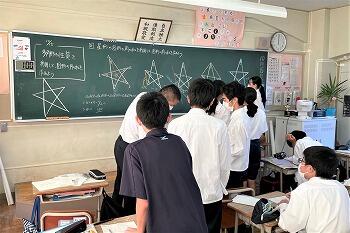

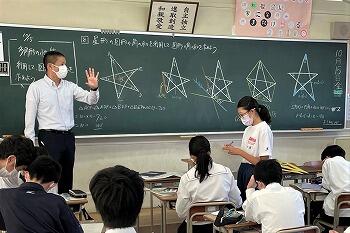

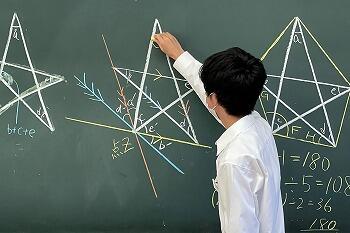

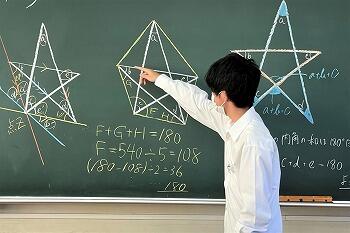

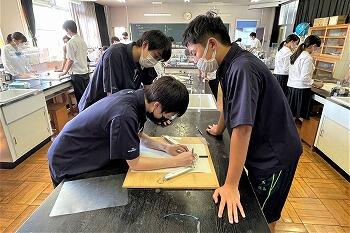

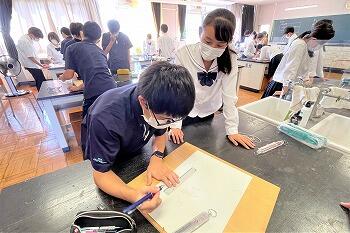

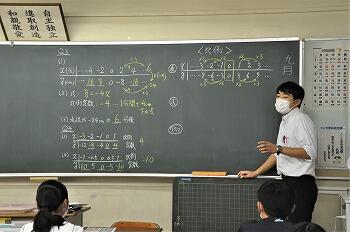

【中2】数学の授業見学(柾木先生)

10月15日(金)4限目、中学2年1組の「数学」の授業(柾木先生)を見学しました。今日の目当ては「多角形の性質を利用して図形の角の和を求めよう」です。

数学は、クラス2分割の少人数授業で行われています。

ちょうど見学していた時、生徒たちは、「星形の図形の角の和を求める方法」を考えていました。自分が考えた方法を黒板に書いていきます。

その結果、5つの解法が黒板に示されました。

書いた本人がそれぞれ説明していきます。

皆、それぞれ正解です。このように正解は一つではなく、別解があることを知ることは、特に数学では重要です。こうしたことに嬉々として取り組む生徒たちのこれからが楽しみです。また、今回、柾木先生が初めて知った解法も生徒から発表されたそうです。

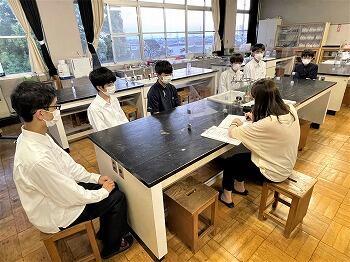

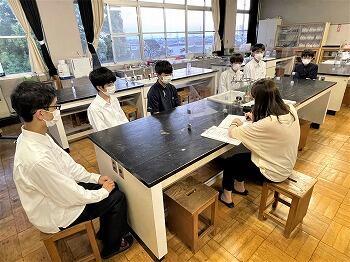

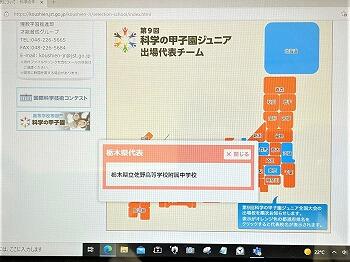

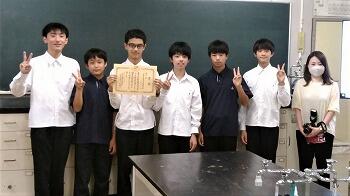

【中学】第9回科学の甲子園ジュニアの取材がありました。

10月15日(金)放課後、化学室で「第9回科学の甲子園ジュニア全国大会出場」に関して、下野新聞の取材がありました。本校チームは、栃木県の代表として、12月に行われる全国大会へ出場します。これは、本校始まって以来の快挙です。

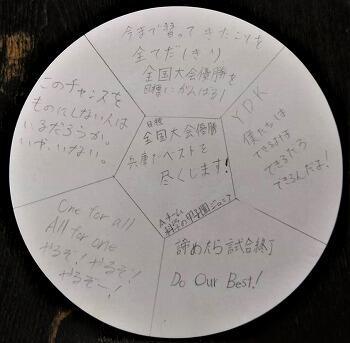

全国大会にかける意気込みを紙に書いてくれるよう頼むと、以下のような図形を作って全員が書き込みました。もうそれだけで、意気込みは十分伝わってきました。下野新聞に記事が掲載されたら、また紹介します。

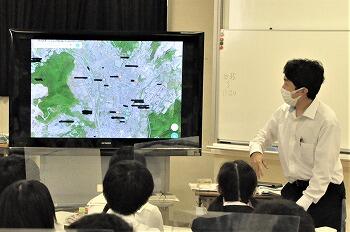

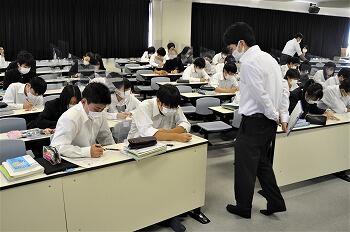

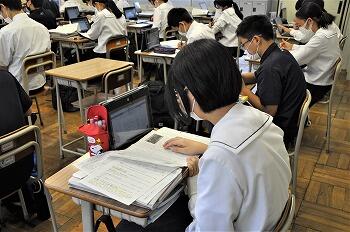

【高2】地理の授業見学(小森先生)

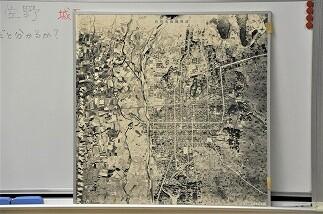

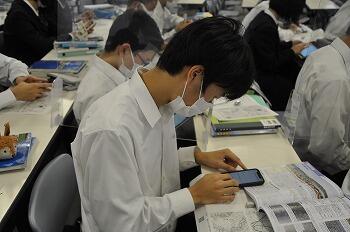

10月14日(木)3限目、高校2年3組の「地理B」の授業(小森先生)を見学しました。今回の授業は、県教委の指導主事2名が来校し、「研究授業」として実施しました。

今日の授業は「村落と都市」という単元です。「なぜ集落がそこに作られたか」を説明できるようになることが目標です。

まず、一枚の地形図を示し、そこがどこかを考えさせました。

葛生に住んでいる生徒が、葛生の地形図であることを見抜きました。

こうして、身近なところから、今日のテーマである「村落と都市」の話へとつながっていきます。そこで、なぜ村落が出来たのか、その理由を考えます。

まず自分で考え、さらに隣の生徒に説明します。

また、東西に走る道路があった時、集落は道路の南北どちら側にできるのか、その理由も考えます。

このように豊富な資料を使いながら、村落ができる場所、さらに都市に発展する場所について、その共通点を探ります。

また、佐野市は城下町と言われていますが、佐野市の市街地図のどこからそれが分かるかを考えました。

こうして、いろいろなタイプの村落や都市について学びました。

最後のまとめとして、プリントに印刷されているQRコードをスマホやタブレットで読み取り、チームスのサイトに、今日学んだ「村落や都市ができるのはどんな場所か」を80字以内で、書き込みます。

こうすることで、瞬時に、生徒の解答を一覧表にしてみることが出来ます。これは、ICTの絶大な威力です。指導主事の先生も興味深々です。

このように、小森先生は、丁寧に準備した資料を効果的に使い、「村落と都市」に関して、知識を得るだけでなく、考えることを意識した授業展開をしていました。

とても素晴らしい授業で、指導主事の先生方からも高く評価されていました。

今後の授業もさらにシンカすることを期待しています。

【高校】安全委員会「カーブミラー清掃」

10月14日(木)放課後、高校の安全委員会の1,2年生が、毎年恒例の「カーブミラー清掃」を行っている場面に遭遇しました。

カーブミラーは雨風にさらされているので、汚れてくると見えにくくなり、危険が高まります。学校の周囲のカーブミラーを綺麗にすることは、登下校中の小中高生の安全に直結しています。絞った濡れ雑巾でミラーをひと拭きすると、ミラー越しの視界が広がったような気がしました。

近所に住んでいるおばさん(赤い服)も、手伝ってくれました。

見違えるように綺麗になりました。ご苦労様でした。

また、犬の散歩をされていた近所の方からは、信号機のない交差点では、一旦停止をしないと危険である、とのご指摘もありました。特に、自転車通学の生徒は「信号機のない交差点での一時停止を必ず守ってください」その時、カーブミラーでも安全を確認しましょう。

【高校】壮行会 ~陸上競技部・囲碁将棋部

10月13日(水)昼休み、高校の「陸上競技部」と「囲碁将棋部」の関東大会出場の壮行会を行いました。

☆陸上競技部☆

①出場者

・加藤瞳さん(2-2):「女子三段跳」

・新井美月さん(2-4):「女子棒高跳」

・生井求君(2-3)、熊倉直希君(2-1)、小野悠人君(2-1)、須藤涼佑君(1-4):「4×100mリレー」

②大会名

「第25回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会」

③日時

・令和3年10月23日(土)、24日(日)

④会場

・茨城県ひたちなか市笠松運動公園陸上競技場

⑤代表挨拶(生井君)

「関東大会では、それぞれが持てる力を発揮してきます。」

☆囲碁将棋部☆

①出場者

・竹熊柊君(2-4)、荒川成瑠君(2-2)、渡辺将有君(1-1)

②大会名

・第32回関東地区高等学校文化連盟将棋大会

③日時

・令和3年12月19日(日)

④会場

・浦和コミュニティセンター

⑤代表挨拶(竹熊君)

「関東大会の日は私の誕生日です。絶対に優勝し、誕生日のプレゼントにしたいです。また、佐野高校で1位から3位まで独占します!」

*2つの部から、力強い挨拶がありました。それぞれの目標を目指して、力を出し切ってください。応援しています。

【中2】オンライン・インターンシップ発表会

10月12日(火)6・7限目、中学2年生の「総合的な学習の時間」の授業を見学しました。授業は、今年度「マイチャレンジ」の代替事業として実施している「コーポレート・アクセス」(企業へのオンライン・インターシップ)での「新人研修」発表会を実施しました。

生徒達は、12の企業の中から、それぞれ一つ選び、クラス横断的にグループを作っています。新人研修の最初の課題として、自分たちがインターンシップを行う企業について、調べて発表しました。

<6限目>発表の最終的な準備が行われています。

<7限目> いよいよ各班の発表が始まります。今回は、12の企業のうち「大正製薬」がZoomで参加しました。

コーポレート・アクセスの担当者

「大正製薬」の担当者

「大正製薬」3グループと同じ教室で発表する「パナソニック」3グループ、「フォレストアドベンチャー」2グループも、Zoomで発表しました。

それ以外の教室では、対面で発表が行われました。

*生徒たちは、まず、インターンシップ先の企業について、インターネットや本、テレビ番組など様々なメディアを使って調べてきました。中には、実際に、企業を訪問したグループもありました。その結果、分かったことに加えて、各企業が目指しているものがSDGsのどの目標につながっているか、また、自分たちの生活や社会全体にどんな影響を与えているかについても、自分たちの意見をまとめ、堂々と発表していました。

最後に、「大正製薬」と「コーポレート・アクセス」の担当者から、講評をいただきました。「これだけ前向きに取り組んでいる皆さんの姿に感動しました。すばらしい生徒達です。次のミッションがとても楽しみです。」といった絶賛のお言葉をいただきました。実際に、本当に素晴らしい発表だったと私も思いました。

*なお、講評終了後、少し時間があったので、企業(大正製薬)に関する質問の時間をとっていただきました。3グループから質問がありましたが、とても丁寧に答えてくださいました。

*今後は、各企業からそれぞれ「ミッション」が与えられます。生徒達は、その「ミッション」を達成するため、探究活動を行い、その結果を発表します。どんなアイディアが出てくるのか、今から楽しみです。

【高2】校内フードドライブにご協力を!

10月12日(火)放課後、高校2年生で「子供の貧困問題」をテーマに課題研究を行っている研究班の4名が、校長室まで来てくれました。

左から、中村そのかさん(2-1)、長島智珠佳さん(2-3)、小川優莱さん(2-1)、笹村色織さん(2ー2)です。

左から、中村そのかさん(2-1)、長島智珠佳さん(2-3)、小川優莱さん(2-1)、笹村色織さん(2ー2)です。

このグループのリーダーである長島さんから、「校内フードドライブ」について、教えてもらいました。

フードドライブとは、家庭で余っている食べきれない食品を持ち寄り、それを必要としている福祉団体・施設などに寄付する活動です。今回、集まった食品は「NPO法人 子どものとなり佐野」に寄付し、そこから、支援を必要としている家庭に配付するそうです。

夏休み中にも、「NPO法人 子どものとなり佐野」は、佐野市内の30~40軒のご家庭に、食料品を配付したそうです。これだけ多くのニーズがあり、この活動によって助かった人も多いことがわかります。

そこで、「NPO法人 子どものとなり佐野」の一員としても活動している4名の佐高生が、本校生の家庭に呼びかけ、余っている食品があれば、学校に持ってきてもらう「校内フードドライブ」を企画しました。

Q1:食料品はいつ、どこに持ってくればいいのですか?

→「今週から、毎週金曜日に中高の昇降口に段ボール箱を用意しますので、その中に入れてください。1回目は10月15日(金)です。」

Q2:特に、こういうものを持ってきてもらえるとありがたいというものはありますか?

→「お米やパスタ、そうめん、缶詰、インスタント食品、レトルト食品、調味料などが一般的です。また、粉ミルクや離乳食などを必要としているご家庭も多いです。」

Q3:量が少なくてもかまわないですか?

→「たとえば、缶ジュース1本でもかまいません。むしろ、たくさんのご家庭から少しずつでも提供していただけると、それだけすそ野が広がるのでありがたいです。ぜひ、御協力をお願いします。」

*よくわかりました。余っている食品があれば、協力したいと思いました。

この4名のチャレンジが成功することを願っています。

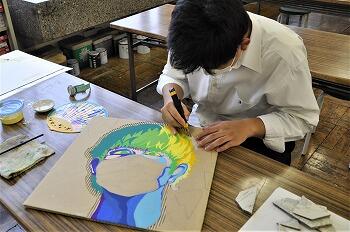

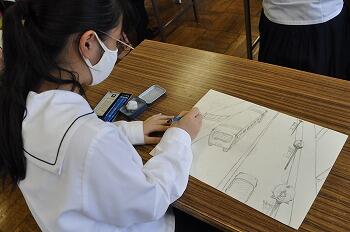

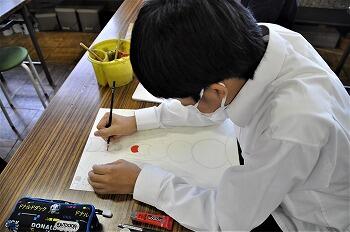

【高3】美術2の授業見学(梅澤先生)

10月12日(火)6限目、高校3年文Ⅱの「美術2」選択の授業(梅澤先生)を見学しました。選択者は5名です。「コラージュのある自画像」というテーマで作品を制作していました。

コラージュは、ばらばらの素材(新聞の切り抜き、壁紙、書類、雑多な物体など)を組み合わせたり、張り付けたりする技法ですが、それと自画像を組み合わせることろが、「美術2」という専門性を感じます。

将来、美術方面の進路を目指している生徒もおり、皆、一心不乱に作品制作に取り組んでいました。こだわりの色使いをしたり、段ボールをはがして立体感を出したりするなど、独創的な作品づくりをしています。

コラージュの素材として、英字新聞の切り抜きがよく使われていました。

布のような素材も使っています。

背景がパズルになっているのは、面白いアイディアだと思いました。

背景には、金魚のコラージュが施されていました。

生徒たちは、それぞれ自分の感性を信じて自由に制作していますが、時々、梅澤先生にアドバイスをいただいています。しかし、それを鵜吞みにするのではなく、納得のいくまでよく考え、眺めながら、完成度を高めていこうとしていました。そんなところに、作品を仕上げていく「楽しみ」を感じました。

静かな中にも、自由な雰囲気と集中力の絶妙なバランスがあり、心地よい緊張感に包まれていました。

【高2】2年連続「模擬国連」参加決定!

「第15回全日本高校模擬国連大会」に、本校生チームが2年連続で、参加することが決定しました。今回、書類選考に合格したのは、横塚功樹君(2年4組)と武藤玲矩君(2年2組)のチームです。今大会は、全国から60チーム(120名)が参加し、11月13日(土)から14日(日)にかけて、兵庫県淡路市にある「淡路夢舞台国際会議場」にて、対面で開催されます。

ところで、「模擬国連」とは何なのでしょうか?

本大会を主催する「Global Classrooms」のHPでは、以下のように説明されています。

「模擬国連とは、参加者が各国の大使になりきり、実際の国連会議を模した場で国際問題について議論する活動です。参加者は事前に担当国や議場、議題、国際情勢についてリサーチし、政策を立案します。会議では、スピーチや交渉を通して自国の立場を表明し、他の参加者と協力して決議を作成することで、国際問題の解決と国益の達成を目指します。」

(Global Classrooms のHPに掲載されている模擬国連の案内を引用)

今大会の議題は「核軍縮」です。この後、各参加チームには、担当国が割当たり、その国が置かれた状況などをリサーチし、本番に臨みます。

ところで、「模擬国連」に参加するためには、書類審査で合格しなければなりません。その課題は、そうとうな難問です。少なくとも難関大学の入試レベルの問題ではないかと思います。ちなみに、課題はHPで公開されていますので、興味のある方は以下のPDFをご覧ください。

書類選考_2021_改訂版.pdf

以下は、校長室でのインタビュー内容です。

Q1:書類審査に合格するため、どんな対策をしましたか?

→「実は、去年、応募した時は合格できませんでした。その時の悔しさを忘れず、来年は絶対合格するぞと決めていました。そのため、去年の書類審査の講評を徹底的に分析し、今回の課題ではそれらをクリアできるよう心がけました。去年よりもうまくまとめることができたと思います。」

Q2:今回の書類審査は、どんな点が難しかったですか?

→「問題は全部で4問あり、最後の1問は英語で答える問題で、答えにくかったです。『NGO(非政府組織)は国連の政策策定において、いかなる地位で参加し、どのような目的と役割を持っているかを200Words以内で答えよ。』という問題でした。」

Q3:合格が決まったときはどんな気持ちでしたか?

→「10月1日に、それぞれにメールが届き、合格を知りました。去年よりは手ごたえを感じていましたが、やはり、ほんとに通ったんだ、という驚きがありました。」

Q4:2人はSGクラブの「ディベート班」に所属していますが、ディベートと模擬国連では、どのような違いがありますか?

→「ディベートは、肯定側、否定側に分かれ、その勝敗を競うものですが、模擬国連は勝ち負けではなく、いろいろな意見の中から、みんなが納得できるような方向性を導き出し、それに賛成してもらうことが求められています。そこでは、傾聴・企画・調整・行動などによる「問題解決力」や「他者と協働する力」が必要になってきます。一方、相手を納得させるためには、様々なデータによるエビデンスが重視されます。その点では、ディベートで学んだことが大いに活かせると思います。」

Q5:これからどんな準備が必要ですか?

→「模擬国連での自分たちの担当国がこれから決まってくるので、その国のことをリサーチしなければなりません。あまり時間はありませんが、できる限りのことをやっていきたいです。」

*2人ともありがとうございました。対面での開催は2019年以来、2年ぶりとなります。ぜひ、実現して欲しいと思います。

*来年5月上旬にニューヨークで開催予定の「高校模擬国連国際大会」出場を目指して、頑張ってきてください。

*下級生(高1生、中3生)も、来年「模擬国連」出場を目指して、挑戦してください。

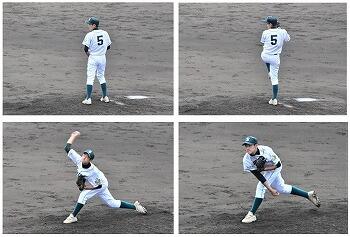

【高校】野球部「1年生大会南部地区ブロック予選」

10月9日(土)足利市総合運動場野球場で、「令和3年度 第12回1年生大会南部地区ブロック予選」のAブロック1回戦が行われました。

先日行われた「新人大会」は1,2年生対象ですが、そこでは2年生が主体なので、1年生が活躍できる大会として「1年生大会」が始まったそうです。しかし、現在、1年生だけで単独チームが組める学校は少なくなっており、本校は、佐野東高、佐野松桜高、足利清風高との4校で合同チームを結成し、試合に臨みました。

*合同チーム(11名)には、佐高から5名が加わっています。

先日行われた「新人大会」は1,2年生対象ですが、そこでは2年生が主体なので、1年生が活躍できる大会として「1年生大会」が始まったそうです。しかし、現在、1年生だけで単独チームが組める学校は少なくなっており、本校は、佐野東高、佐野松桜高、足利清風高との4校で合同チームを結成し、試合に臨みました。

*合同チーム(11名)には、佐高から5名が加わっています。

合同チームは、第一試合(9時開始)で、足利南高と対戦しました。

佐高からは、3番サード大門君、4番ショート三品君、5番センター小林君が、クリーンナップでスタメン出場しました。

<大門君>

<三品君>

<小林君>

大門君は4回途中から、サードからピッチャーになりました。

また、田中君が途中からライトで出場し、郷君もバッターボックスに立ちました。

<田中君>

<郷君>

*試合は、3対11で、7回コールドで敗れました。

合同チームなのに、合同練習ができなかったため、一体感のあるチームというわけではありませんでしたが、佐高生についてみると、チームの主軸としてクリーンナップを組み、球を捉えていました。また、守備の動きもとても良かったです。さらに、大門君はピッチャーとしても3回を投げ切りました。ストライクが先行し、いい球がきていました。

このように、次につながる材料がたくさんありましたので、1年から3年がそろう来年度の大会を楽しみにしています。

【高2】感謝の電話がありました!

10月6日(水)、佐野市立城北小学校から、感謝を伝える電話がありました。

前日の夕方18時頃、本校生の山本愛美さん(高2-1)と白井美咲さん(高2-3)の2人が、西隣にある「朝日森天満宮」で「賞状」が落ちているのを見つけ、持ち主が在籍する「城北小学校」まで届けてくれたそうです。

前日の夕方18時頃、本校生の山本愛美さん(高2-1)と白井美咲さん(高2-3)の2人が、西隣にある「朝日森天満宮」で「賞状」が落ちているのを見つけ、持ち主が在籍する「城北小学校」まで届けてくれたそうです。

賞状は、丸められた状態で落ちており、広げてみると、何かの標語に関するりっぱな表彰であることがわかりました。せっかくもらった賞状をお家の方に見てもらえないとかわいそうだと思い、すぐに、賞状に名前があった「城北小学校」に届けようと思ったそうです。

翌日から中間テストが始まるという日の夕方に、しかも、行ったこともない「城北小学校」(約1キロの距離)に届けに行くという善意・勇気・行動力には、頭が下がります。

ちょうど城北小学校から出てきた先生に賞状を手渡すことができたそうです。その翌日、落とし主に無事、返すことができたと、学校から感謝の電話がありました。

二人の行動には、校長から「賞状」を出したいところですが、二人を紹介することで、それに代えたいと思います。素晴らしい行動を称えます。

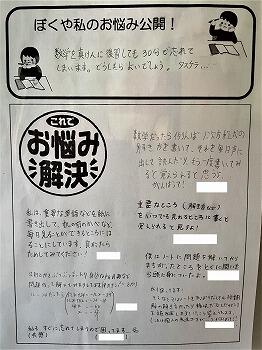

【中1】お悩み相談→これで解決

中学1年生では、生徒同士が悩みなどについて聞き合う「ピアカウンセリング」の一環として「お悩み相談」を実施しています。全員が「ぼくや私のお悩み」(無記名)を公開し、それに対して「これでお悩み解決」として、複数人によるアドバイスも公開しています(記名)。廊下に掲示してある「お悩み相談」を読み、こんな悩みを抱えているのは自分だけじゃないことに気づいた生徒もたくさんいました。

ピアカウンセリングの「ピア」とは、「仲間」、「対等な立場の人」という意味です。これまで、学校では先生が生徒の話を聞いたり、相談に乗ったりしてきましたが、少なくとも「対等な立場の人」ではありません。「こんなことは話せない」、「こんなことを言ったら何と思われるかな」、「こんなこともできないことがわかったら恥ずかしい」といった心理が働くのは当然です。

そこで、生徒同士という、同じ立場や境遇を持つ人同士が、対等な立場で、悩みなどを聞き合える場として、今回、1学年担任団が、附属中開校以来初の「ピアカウンセリング」の手法を取り入れた「お悩み相談」を始めました。仲間同士ですので、「お悩み公開」や「お悩み解決」は、タメ口でも全然かまいません。

まず、各クラスで、全員が自分の「お悩み」を記入します(無記名)。ただし、お悩みは「勉強等」に関することに限定しています。あまりプライベートな悩みだとそもそも公開できませんからね。

担任はこの段階で回収し、シャッフルし、教室の机の列ごとに「お悩み公開」を配ります。生徒は、お悩みを読んで、それに対するアドバイスを記入していきます(記名)。なお、やり方はクラスによって若干異なります。

アドバイスが思いつかなくても、自分も同じ悩みがあることを伝えるだけでもOKです。ここでは、記名することによって、「あ、○○さんも同じこと悩んでいたのか。○○君はこんなアドバイスをくれた。」といった共感の輪が広がります。(注)このHPでは名前は消してあります。

参考として、全クラスから無作為に選んだ何枚かの「お悩み相談」のお悩みとそれに対する生徒の「これでお悩み解決」(アドバイスや叱咤激励等)を紹介します。特に、保護者の方はお子さんがどんな悩みを持っているか、知っていただくヒントになると思います。興味を持たれた「お悩み」のPDFを選択してみてください。

①「数学を真剣に復習しても30分で忘れてしまいます。どうしたらよいでしょう。タスケテ…」 → 1.pdf

②「どんな風に勉強すればよいのか分からない」 → 2.pdf

③「授業の最後に感想を書いたり、どう思ったのかを書くことがありますが、言葉がまとまりません。」 → 3.pdf

④「計画的にできない→ギリギリになる→提出物が間に合わない。」 → 4.pdf

⑤「歴史がなかなか覚えられない。」 → 5.pdf

⑥「成績がやべー!! 英語が絶望的!!」 → 6.pdf

⑦「(親に)かくされてしまったマンガの取り返し方を教えてください。」 → 7.pdf

⑧「部屋が汚くて勉強できない…」 → 8.pdf

⑨「周りの人が頭がよくて、とてもあせってしまいます。」 → 9.pdf

⑩「勉強するのがめんどうです。なにもかもがめんどうです。自分の趣味でさえめんどうです。」 → 10.pdf

⑪「部活や習い事で勉強する時間がとれません。」 → 11.pdf

⑫「部活が終わった後、宿題だけで一日が終わってしまいます。」 → 12.pdf

⑬「家に帰ると、スマホの誘惑があって勉強に集中できません。」 → 13.pdf

⑭「部活から帰って眠かったり、アニメの誘惑に負けて勉強ができない。」 → 14.pdf

⑮「家で勉強していると、途中であきてしまいます。」 → 15.pdf

⑯「~番以内に入らないと部活をやめさせる」と親に責められています。 → 16.pdf

*読んでみて、とても参考になりました。自分もこんな悩みをもっていた頃があったなと思い出しました。また、こうした悩みを言い合える仲間がいることは、素敵なことだと思います。

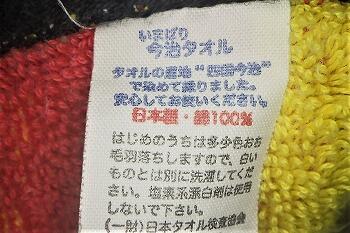

【中2】社会の授業見学(宍戸先生)

10月5日(火)2限目、中学2年3組の「社会」の授業(宍戸先生)を見学しました。授業は、地理分野で「瀬戸内の工業について学ぶ」ことが「めあて」でした。

授業では、例えば、瀬戸内で、造船業が盛んだった頃の世界情勢との関係や、綿織物が盛んだったことが、今の産業にもつながっている(→今治タオル)など、様々な知識や身の回りのことと関連付けて説明しているので、生徒達はとても興味を持って授業に取り組んでいました。ちなみに、「今治タオル」を所有している生徒もおり、授業後にじっくり見せてもらいました。

また、いろいろな資料から読み取れることをペアワークで話し合ったり、発表したりなど、「主体的で対話的な深い学び」につながるよう、様々な工夫がなされていました。

また、ノートもそれぞれ自分にとって分かりやすいよう、工夫してとっていたのが印象的でした。

*授業後に何人かの生徒に聞いてみると、「社会の授業では、教科書に書いてあることだけでなく、いろいろなことがわかるので、世界が広がる感じがして楽しい」といった声が聞かれました。好奇心旺盛な皆さんだからこそ、授業にも深みがでてくるのではないかと思いました。

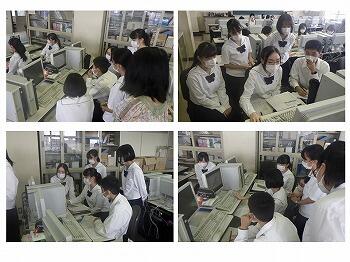

【高1】情報の授業見学(大宮先生)

10月5日(火)1限目、高校1年2組の「情報」の授業(大宮先生)を見学しました。

高校1年生は、情報の授業で、夏休み中などに参加した「大学のオープンキャンパス」(リアル or Web)などの結果を「大学リポート」として、パワーポイントでまとめました。今日はその発表会が行われました。

高校1年生は、情報の授業で、夏休み中などに参加した「大学のオープンキャンパス」(リアル or Web)などの結果を「大学リポート」として、パワーポイントでまとめました。今日はその発表会が行われました。

全員が一人ずつ全体で発表することはできませんが、1クラスを7つのグループ(5名)に分け、5人の中で、一人ずつ発表し、お互いに評価し合いました。

グループ分けは、出席番号を7で割り、あまりの数で、7班に分けました。例えば、出席番号10番は、7で割ると3余るので3班、という具合です。それぞれ、班ごとに集まって座り、出席番号の速い順に発表を行いました。

<1班>

<2班>

<3班>

<4班>

<5班>

<6班>

<7班>

*それぞれの発表内容は、とても素晴らしかったです。実際に大学に行った生徒もいれば、オンラインのオープンキャンパスに参加した生徒もいました。また、一つの大学だけを調べただけでなく、複数を調べて、それらを比較できるようにした生徒もいました。調べた大学もバラエティに富んでおり、お互いの発表をきくことによって、新しい知識を身につけることができましたね。

聞いて良かった、聞いて得をした「発表会」でした。発表もスライドが良くできていてわかりやすい内容でした。皆さん、よく頑張りました。

【中学】中間試験・質問教室

10月4日(月)、今週の木曜日から、中学生は「中間試験」が始まりますが、今日から、放課後、「質問教室」が始まりました。生徒は教室で自習したり、先生に質問したりすることが出来ます。3学年とも、たくさんの生徒が教室に残って勉強していました。

5時半を回りましたが、まだ多くの生徒が勉強していました。なお、6時には最終下校になっています。

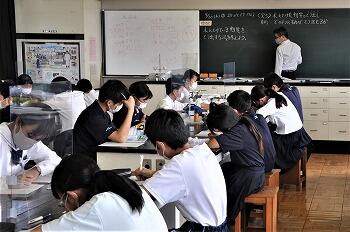

【中3】数理探究の授業見学(茂木先生)

10月4日(月)6・7限目、中学3年3組の「数理探究」(理科分野)の授業(茂木先生)を見学しました。今日のテーマは「自分で豆腐をつくってみよう」です。茂木先生は高校の化学が専門ですので、化学の知識を活用して「なぜ豆腐が固まるか」という原理から考えます。

<豆腐の基礎知識>

・豆腐は、「豆乳」と「にがり」から作られます。

・豆乳の主成分は、たんぱく質ですが、豆乳の中のたんぱく質は、大きな粒子なので、コロイド溶液になっています。

・にがりは、塩化マグネシウムと呼ばれる電解質です。

・コロイド溶液は、電解質を加えると、コロイド粒子が沈殿します。これを、「塩析」といいます。

・塩析は、浄水場で細かい土や砂(コロイド粒子)を固まりにして取り除くときにも利用されています。

豆腐が固まる原理は、「豆乳(コロイド粒子)に電解質(ここでは、塩化マグネシウム=にがり)を加えることで、塩析(沈殿)させる」ことです、それを集めると自分の重さで固まり、豆腐ができます。

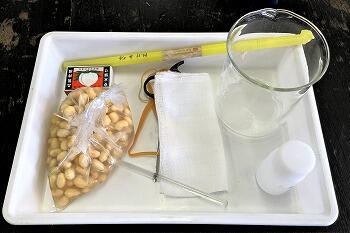

という原理が分かったところで、実際に豆腐を作ってみました。これが、各班の材料一式です。

大豆は水につけて柔らかくしてあります。まず、水を捨てます。

ミキサーで大豆を粉砕します。

ガーゼの上から、ビーカーに流し込みます。

下に溜まった液体が「豆乳」で、ガーゼに残ったものが「オカラ」です。

豆乳をバーナーで90℃になるまで熱します。これによって、豆乳の中のたんぱく質が熱で変性しコロイド粒子になります。90℃になったら、火をとめて、3分間静置します。

続いて、ビーカーを降ろし、ぬれぞうきんで85℃まで冷まします。コロイド粒子が落ち着いた状態になります。

いよいよ、ここで、にがり(塩化マグネシウム)を投入します。

コロイド粒子は、みるみる沈殿します。これも3分間静置します。

動画 → 豆乳に「にがり」投入

この沈殿物をガーゼをかぶせたビーカーに注いで、そのまま5分間静置します。

しばらくすると、沈殿物は、自身の重さで固まっていきます。

最後に、丸形水槽に水をはり、豆腐を水にさらして出来上がりです。

動画 → 沈殿物をガーゼに注ぐ

*どの班もうまくいったようです。ただし、今回の豆腐は実験としてつくったものですので、残念ながら、食べることはできませんでした。今日の夕飯で豆腐を食べたくなった人もいたのではないでしょうか。

*豆腐という身近な食べ物が、「化学反応」でできていたことに気付くとともに、化学そのものに興味を持ってくれることを期待します。

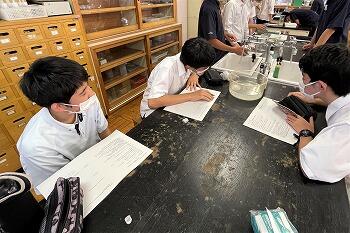

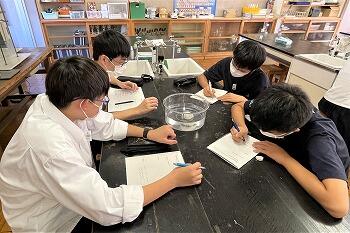

【中3】理科の授業見学(中村先生)

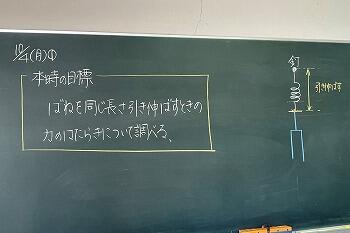

10月4日(月)5限目、中学3年1組の授業「理科」の授業(中村先生)の後半を見学しました。今日の単元は、第1分野「力のはたらき」に関する内容で、本時の目標は「はねを同じ長さ引き伸ばすときの力のはたらきについて調べる」でした。

「ばね」を引き伸ばすのには、力がはたらいていますが、一本の「ばねばかり」で引き伸ばした時と、2本の「ばねばかり」で引き伸ばした時とでは、どのような違いがあるでしょうか。今日の実験は、2本の「ばねばかり」の間の角度で、その合計の力はどのように変わっていくか、その規則性を解明します。

班ごとに、実験の方法を考えます。そのため、班ごとにやっていることが少しずつ違います。そこがこの実験の面白さで、「さあやってごらん」で皆、すっとやれてしまうところが、附属中生の素晴らしさでもあると思います。

*今日はデータを取るところまででした。中村先生が用意した実験台はシンプルですが使い勝手が良く、とても効果的に使われていました。

次回は、その結果の発表ですが、どんな発表になるのか楽しみです。

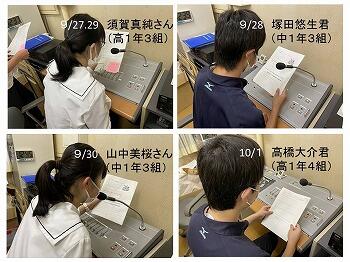

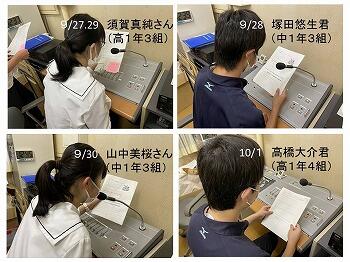

【中高】保健委員会・お昼の放送

今週も、中高の保健委員会の皆さんによって、昼休みに、感染防止を呼び掛ける放送がありました。

それぞれが、放送の内容を工夫して考えてくれました。皆さんも協力をお願いします。

〇須賀さん

〇塚田君

〇山中さん

〇高橋君

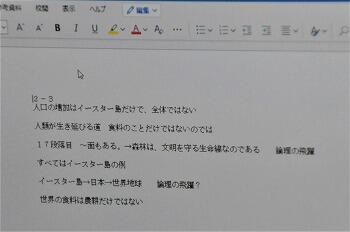

【中2】国語の授業見学(石塚先生)

10月1日(金)5限目、中学2年3組の「国語」の授業(石塚先生)を見学しました。

教科書の単元は「モアイは語る 地球の未来」でした。

教科書の単元は「モアイは語る 地球の未来」でした。

この単元は「論理を捉える」ことが目的で、「意見を裏づけるための、適切な根拠の在り方について理解する」ことと、「自分の知識や考えと比べながら、文章の構成や論理の展開を吟味する」ことが目標になっています。

これまでの授業で、筆者の考えるイースター島と地球との共通点とは何か、筆者はなぜイースター島の事例を示したのか、モアイの秘密から地球の未来を語る筆者の論理の展開について考えることを通して、論理の展開について吟味してきました。

今日の授業では、筆者の文章の中での「根拠として挙げた事実の客観性や、意見と根拠のつながり」などについて、さらに追究します。つまり、教科書の文章とはいっても、これはおかしいのではないか、といったことを考えることが行われました。

タブレットでは、前回の授業で生徒から挙げられた論理的に問題があると考えられる点が示され、それを足掛かりに、それぞれが考えを深めます。

続いて、ペアワークでお互いに自分の考えを伝えあいます。非常に活発です。

こうした活動によって、筆者の主張に対する自分の考えをまとめ、文章に表す力がついてくるんだろうなと思いました。

教科書や新聞、書籍などの文章が、すべて正しいもの、と鵜呑みにするのではなく、常に論理的に筋が通っているかを吟味することは、とても大切だと思います。

そのために、「クリティカル・シンキング」や「ロジカル・シンキング」を授業を通して身に付けることが重要であり、そういう授業を工夫していることは素晴らしいと思いました。授業がますます「シンカ」することを期待しています。

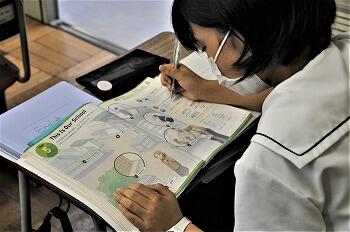

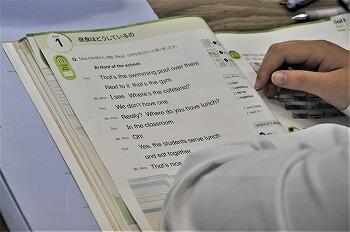

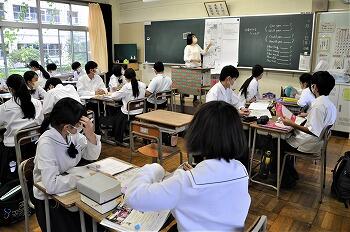

【中1】英語の授業見学(高木先生)

10月1日(金)7限目、中学1年1組の「英語」の授業(高木先生)を見学しました。

授業は「This Is Our School」という単元で、「Tina が母親に自分の学校を案内する」という設定になっています。ALTのデリアン先生もTTで加わっています。

授業は「This Is Our School」という単元で、「Tina が母親に自分の学校を案内する」という設定になっています。ALTのデリアン先生もTTで加わっています。

まずは、前回の授業で、教科書に出てくる単語や文章について学んだこと使って、ペアワークで問題を出し合って確認しています。

次に、この単元で出てくる単語を使って、黒板に出された文章を英語で表します。

書いた英文をペアワークで確認しています。

この文章に出てくる「となりに→ next to 」や「あいだに→ between 」などを使いこなせるように練習します。

次に、デジタル教科書を使って、単語の発音を繰り返し練習します。

こうした下準備を十分にした上で、教科書の本文に入っていきます。

Tinaとお母さんのやり取りをペアワークで、お母さん役とTina役で会話していきます。

いろんな人とペアを組みます。

デジタル教科書の動画で、「Tinaとお母さん」のやり取りを確認しました。

*今日の授業を通して、場所などの位置関係を表す言葉を使って、相手に伝えることを学んでいました。高木先生は、英語の力をつけるためには、『まず英語を好きになることが大切』という信念の下、常に楽しく学べるよう心がけています。そのことが授業を見ていて伝わってきました。

*余談ですが、授業見学をしていると、かなりの確率で、こちらに話を振られることがあるので、気が抜けません。

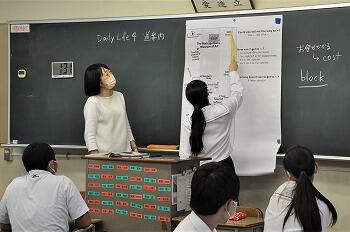

【中2】英語の授業見学(富永先生)

10月1日(金)5限目、中学2年2組の「英語」の授業(富永先生)を見学しました。

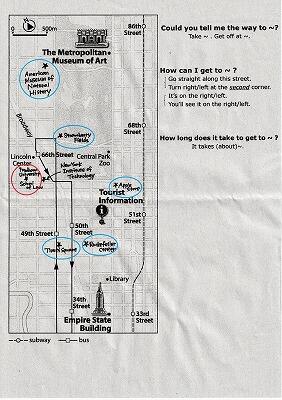

教科書の単元は「Daily life 4 道案内」でした。ニューヨークのマンハッタンで道案内をするとしたら、英語でどう表現すればいいかを学んでいました。

教科書の単元は「Daily life 4 道案内」でした。ニューヨークのマンハッタンで道案内をするとしたら、英語でどう表現すればいいかを学んでいました。

道案内では、聞かれ方によって、答え方も変わってきます。例えば、道順を聞かれているのか、どのくらいの距離なのか、いくらかかるのか、それに応じた答え方を学びます。これは、ニューヨークでなくても応用が利きますね。

授業では、ニューヨークのマンハッタンにある目的地に行くための道案内をペアワークで練習しました。教科書に載っている地図に、富永先生がグーグルマップで調べた「観光スポット」が加えられていました。

ちょうど、この日、眞子様と小室さんの結婚の発表がありましたが、小室さんが学んでいる「フォーダム大学ロースクール」は、マンハッタンの中心部にあることがわかりました(地図の赤丸)。マンハッタンを少し身近に感じた生徒もいたようです。

フォーダム大学ロースクール(Wikipediaより)

廣瀬先生もTTで参加しています。

地図上で道順を指で示しながら、お互いに道案内をしています。

最後に、指名された生徒が黒板で道案内をしてくれました。

*マンハッタンてこんな場所だったんだ、という素朴な感動がありました。この授業を受けた生徒が、やがてコロナの影響が無くなった頃、マンハッタンの地に立つことは大いにあると思います。そんな時、今日の授業が思い出されるかもしれません。実際に、道案内する立場になっている人もいるかもしれませんね。

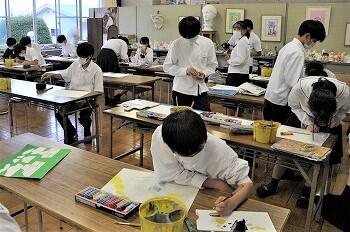

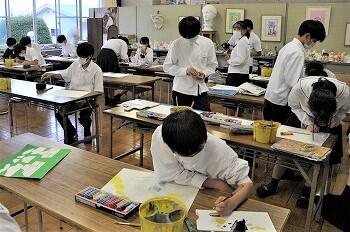

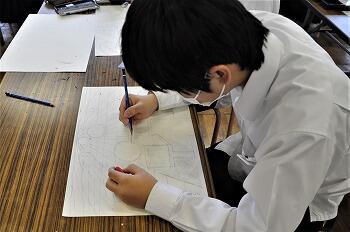

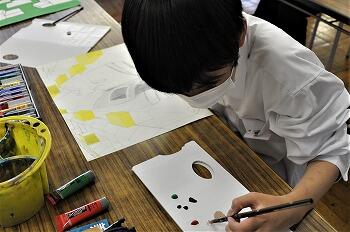

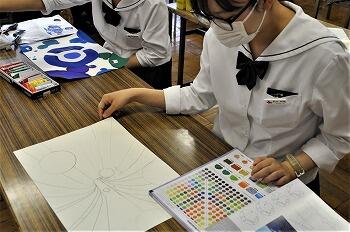

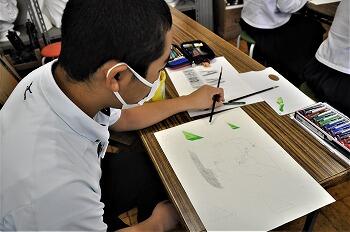

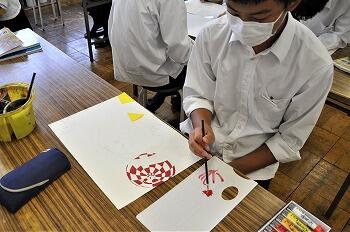

【中2】美術の授業見学(梅澤先生)

10月1日(金)4限目、中学2年2組の「美術」の授業(梅澤先生)を見学しました。

生徒は「立体感のある平面構成」を制作していました。

一人一人がオリジナリティ溢れる作品制作に取り組んでいました。

生徒は「立体感のある平面構成」を制作していました。

一人一人がオリジナリティ溢れる作品制作に取り組んでいました。

*梅澤先生から、いろいろな技を教えてもらいながら、楽しく、かつ真剣に取り組んでいました。完成した作品を見るのが楽しみです。

身近な風景 ~夕焼け

10月1日(金)17時28分頃、田所先生からメールと写真が送られてきました。

「雨はまだ降っていましたが、綺麗な夕焼け、生徒たちも感動していました。」

「雨はまだ降っていましたが、綺麗な夕焼け、生徒たちも感動していました。」

【中2】技術の授業見学(粂谷先生)

9月30日(木)7限目、中学2年2組の「技術」の授業(粂谷先生)の授業を見学しました。今日の授業は、「イチゴを冬に実らせよう」をテーマにタブレットで調べてまとめる学習を行いました。

すでに、イチゴの苗は授業で植えています。通常は5月以降に実ができるのですが、どうしたら、冬に実をつけさすことができるのか、調べて発表します。クリスマスの頃、ケーキにイチゴは必需品ですが、どうしたらそういったことが可能になるのか、を考えます。

まずは、各自でネットで検索して調べていきます。

調べてわかったことなどをタブレット上のワークシートに各自書き込んでいきます。

各自が調べたことをタブレットに入力すると、グループ内で共有することができます。

調べたことをもとに生徒の発表もありました。

実技を行う「総合創作室」では、WIFIが使えないので、タブレットを活用する授業は教室で行うなど、うまく使い分けしています。ここでは、ごく普通の授業道具としてタブレットが活躍しています。

【中1】数学の授業見学(安藤先生)

9月30日(木)6限目、中学1年3組の「数学」(安藤先生、山田先生)の授業を見学しました。授業の単元は、比例関係に関する内容でした。

中1の数学は、2分割で少人数授業をしています。1-3の教室(安藤先生)と隣の選択教室①(山田先生)に分かれて授業が行われています。こうした分割による少人数授業は、授業進度や教え方などについて、担当者同士で綿密に打ち合わせをして実施しています。今日の授業では、まず、時間の経過に伴って水がたまっていく様子を表で表し、そこにどんな関係性があるかを発見し、それを式で表す方法について、手順を追って理解していきます。さらに、グラフでの表し方などについても理解を深めます。

時には、お互いの考えを説明し合ったり、分からないところを聞き合ったりする活動も取り入れています。

そして、最後は振り返りを行い、この時間で何を学び、何ができるようになったか、分からないところはどこかを明確にしていきます。

こうしたサイクルを繰り返すことで、主体的な学びが定着していっています。

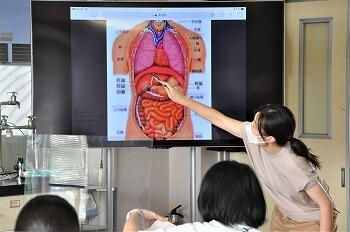

【中2】理科の授業見学(中村先生)

9月30日(木)4限目、中学2年2組の「理科」の授業(中村先生)の後半を見学しました。単元は、第2分野の「消化」に関する内容でした。

この単元では、食物に含まれる栄養分が体内で何に使われ、どのように消化・吸収されるかについて、学習します。

そこで、食べたものが体内でどのようなルートで消化されるのか、これまでに知っている知識を使って、完成させます。

口から順番に生徒からどんどん発言がありました。

人体模型図でも確認しています。

*板書も工夫されているので、単元の内容が整理されて理解できていると感じました。

生徒も楽しく取り組んでいました。今後の授業の展開を楽しみにしています。

【中1】理科の授業見学(神戸先生)

9月30日(木)4限目、中学1年3組の「理科」の授業(神戸先生)の前半を見学しました。今日の学習のめあては、「水にとけている物質を取り出す方法を考えよう」です。

まず、水に物質がとけている水溶液にはどのようなものがあるか、各班から発表がありました。

さらに、その水溶液にとけている物質を取り出すにはどうしたらよいか、班ごとに考えて発表しました。

次の段階は、具体的にどのような実験をすれば、水溶液から物質を取り出すことができるかを、教科書を見ながら、各自、実験計画を作成します。

作成した実験計画をもとに、来週の授業で実験を行います。皆、積極的に授業に参加し、元気に発言していました。なによりも楽しく授業に参加していることが素晴らしいと思いました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

1

5

3

8

1