文字

背景

行間

SPH活動報告

情報化施工に関する研究を土木学会関東支部の研究発表会で発表

平成29年1月31日(火)、土木学会関東支部栃木会と栃木県建設業協会が主催する「平成28年度第34回研究発表会」が栃木県総合文化センターサブホールにおいて開催されました。

環境土木科3年の大藪明梨さんと刀川仁来さんが、「簡易ガイダンスマシンシステムによる掘削溝の精度を3Dレーザースキャナを用いた検証について」というテーマで発表をしました。2人は課題研究という授業で1年間このテーマに取り組んできました。昨年度は、SPHで購入した簡易ガイダンスマシンシステムを用いて、生徒が掘削機械をどのように操作したら効率的な掘削ができるかを検証しました。今年度は、簡易ガイダンスマシンシステムを用いて施工した掘削溝を3Dレーザースキャナで計測し、その精度の検証を行いました。その結果、一定の深さと勾配を、手軽な操作で施工できることが検証できました。

この研究発表会は、県内の建設関係の技術者や工学部の大学生が主に発表するもので、工業高校生の発表は僅かに3校のみでした。また、高度で新たな視点からの研究内容である事と、女子高生が情報化施工の研究に取り組んでいる事とが審査委員から高い評価をいただき、優秀賞に輝くことができました。

○会場の様子と発表する大藪明梨さんと刀川仁来さん

「校内生徒研究発表会」を開催

1月31日(火)の1~2限目、第1体育館で、3年生による「校内生徒研究発表会」を開催しました。

今までは各科内だけで行われていた3年生の「課題研究」の成果発表会を、今年度は初めて1・2年生全員を対象として開催しました。

1・2年生にとって3年生の発表は、自分の専門だけではなく、他科の専門性の奥深さと面白さを体験することができた有意義なものとなりました。

この発表会を見学して頂いた学校評議員の方々からも、「内容が良かった、楽しそうに発表している、礼儀がしっかりしている・・・」と、高い評価を頂きました。

発表タイトル一覧

① 環境土木科「簡易ガイダンスマシンシステムによる堀削溝の精度を3Dレーザースキャナを用いた検証について」

② 機械技術コース「レーザ加工機による機械要素の作成」(英語発表)

③ 機械エネルギーコース「「蒸気機関」の製作」

④ 電子機械科「リサイクル支援ロボットの開発 ~WRO2016課題攻略~」

⑤ 電気科「Shining Component」

⑥ 電子情報科「Unityを用いた3Dゲーム制作」

⑦ 建築デザイン科「木製本棚の製作 ~宇都宮市立南図書館設置~」

⑧ 環境設備科「建設設備CADの研究」

⑨ 特別研究発表「UKcraftプロジェクト ~企業との共同研究を通して~」

ヒューマノイドロボットPALRO研修会

講師には、開発元である富士ソフト株式会社から金井健様をお招きしました。実際に操作・設定しながら、このロボットの機能や特徴について理解を深めることができました。

今後は、本校に2台あるPALROを、授業や学校行事等の様々な場面で効果的に活用していきたいと思います。

スーパー・コンピュータ「京」についての講演会

機械システム系1年 現場見学

≪生徒の感想≫

| 産業技術総合研究所という機関を初めて知り、100年以上続いている機関であることが分かった。展示されている製品の中には自分も知っているものがあったりしたので、産業技術総合研究所の研究の成果は自分たちの身近なところで活躍しているのだと思った。植物の光合成を応用した発電方法や、1920年にはアンモニア合成用触媒があったのには驚きました。創薬支援ロボットまほろにも驚かされました。 JAXAでは、ロケットエンジンを見て、このような物を作る技術が日本にあるのが誇らしかった。特に、ロケットエンジンの配管の曲げや溶接部のきれいさと複雑さに驚き、職人技術はやはりすごいなと思った。液体窒素を制御する弁を見て「下町ロケット」を思い出したりもしました。 森永製菓では、徹底した衛生管理や安全対策、環境対策を見て、利益だけを求めてはいけないのだなと思った。また、従業員さんの挨拶も良く、とても気持ちよかった。エンゼルパイの表面の模様が余分なチョコレートをエアーで飛ばしたときに出来たものだということを初めて知りました。 |

機械システム系1年A組 機械システム系1年B組

機械システム系1年C組

本県建設系教員を対象としたSPHで取組んでいる情報化施工に関する説明会

この説明会は、生徒を対象に情報化施工の研修会・見学会を実施した際に、本県の建設系の教員から、その内容を教えていただきたいという要望が多数寄せられたことから、開催が決まりました。

当日は、厳しい寒さの中、県内4校から14名の教員の皆さんが参加しました。始めに、会議室で情報化施工の取り組み状況の報告及び説明を行い、その後、実習棟で機器の操作方法の説明、さらに場所を外に移し、施工実習場で重機に機器を取り付けて実演を行いました。

参加した若い先生方は、回転レーザーなど機器の据え付け方法や藤巻教諭による操作方法に大変興味を持った様子でした。また、参加された県内工業高校の校長先生も、情報化施工の技術の進化に驚いていました。先生方は師走の忙しい中、寒さも忘れ、熱心に研修に臨んでいました。

公開授業を実施

土木作業における情報化施工を体験

平成28年12月12日(月)、環境土木科2年生40名を対象に、千葉市美浜区の「コマツ・スマート・コンストラクション美浜IoTセンター」において、情報化施工研修を行いました。情報化施工とは、土木施工現場において、重機と測量技術と高度なIoT技術により融合させ、総合的に管理・施工を行うものです。従来の熟練した重機オペレータの技能に頼る部分が大きかった土木作業は、情報化施工を取り入れることによって、経験の浅い若年オペレータでも、安全かつ正確に作業が出来るようになります。さらに、ドローンを活用した写真測量と合わせることにより、広範囲の多くの情報が得られるようになり、迅速な施工が可能となります。

本研修では、コンピュータにより制御されている実際の重機の操作と、情報化施工技術により、安全で正確な重機操作が簡単に行えることを体験させて頂きました。また、情報化施工技術が発展することで、施工現場での女性の活躍が期待されると同時に、実際にそのような女性が増えつつあるようでした。

≪生徒の感想≫

以前、学校で講話をして頂いたスマート・コンストラクションについて、実際に見学し、体験をさせいただけるということで、私は今回の研修がとても楽しみでした。最初に、スマート・コンストラクション・ソリューション・サービスについて詳しく説明をして頂きました。従来の施工現場での測量は、トータル・ステーションなどを使用して地形を計測するため限界があったり、施工の段階では、オペレータの技術力によって仕上がりに差が出てしまったりと、問題点が少なくありませんでした。コマツ・スマート・コンストラクションでは、その点を改善するために、ドローンを使用した測量や、自動で地盤を掘削できる重機を使用するなどの技術がすでに取り入れられていて、本当にすごいなと思いました。

そのような重機は、経験が浅いオペレータでも簡単に操作することができるため、これから女性が土木の現場で活躍することに繋がっていけるのかな、と感じました。

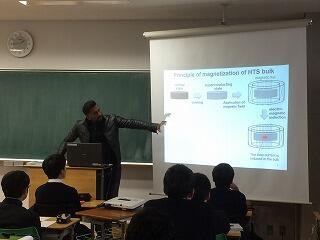

留学生による英語での専門の授業を実施

海外進出企業の講演会

来年4月から、就職や進学などで実社会へ飛び立つ生徒達は、今回の講演会を通して、多くのことを感じ、学び取ることができ、とても有意義で充実した講演会となりました。