文字

背景

行間

進路情報

高大連携理科実験(宇都宮大学農学部)

1月28日(金)、宇都宮大学 農学部 応用生命科学科 准教授 金野尚武 先生による出前実験が行われました。

初の試みとして、宇都宮大学の研究室からオンラインで実験の指導をしていただきました。

食品の「プルプル「トロトロ」の科学―食感と多糖―

というテーマで、食品の食感がどのような化学物質や化学結合でもたらされているのか、講義をしていただき、その後人工イクラをつくる実験を行いました。

身近な食品を題材に、化学結合やイオンという化学の切り口で考える機会となりました。

このような企画を今後も設けたいと思いますので、生徒の皆さん、積極的に参加してください。

初の試みとして、宇都宮大学の研究室からオンラインで実験の指導をしていただきました。

食品の「プルプル「トロトロ」の科学―食感と多糖―

というテーマで、食品の食感がどのような化学物質や化学結合でもたらされているのか、講義をしていただき、その後人工イクラをつくる実験を行いました。

身近な食品を題材に、化学結合やイオンという化学の切り口で考える機会となりました。

このような企画を今後も設けたいと思いますので、生徒の皆さん、積極的に参加してください。

高大連携理科実験について(帝京大学)

進路指導部では、生徒の皆さんの教科への理解や大学での更なる学び

への関心を高めるために、毎年、様々な企画を実施しています。

今年度は、高大連携の一環として、帝京大学理工学部と連携して、

11月12日、12月10日に下記のように理科実験講座を実施しました。

11月12日(金) 帝京大学理工学部 教授 作田庄平 先生 による

「天然のくすりと毒」実験講座

12月10日(金) 帝京大学理工学部 准教授 平澤孝枝 先生 による

「練り香水作り」実験講座

2講座とも多くの生徒が参加し、楽しく実験を行うことが出来ました。

楽しいイベントだけに終わらせないためにも、参加した生徒の皆さん

には、事後の復習だけでなく、自分自身で更なる学びに結びつけて

いってもらいたいと思います。

また、今後もこのような企画を実施していきますので、参加したい生徒は

積極的に参加してください。お待ちしています。

への関心を高めるために、毎年、様々な企画を実施しています。

今年度は、高大連携の一環として、帝京大学理工学部と連携して、

11月12日、12月10日に下記のように理科実験講座を実施しました。

11月12日(金) 帝京大学理工学部 教授 作田庄平 先生 による

「天然のくすりと毒」実験講座

12月10日(金) 帝京大学理工学部 准教授 平澤孝枝 先生 による

「練り香水作り」実験講座

2講座とも多くの生徒が参加し、楽しく実験を行うことが出来ました。

楽しいイベントだけに終わらせないためにも、参加した生徒の皆さん

には、事後の復習だけでなく、自分自身で更なる学びに結びつけて

いってもらいたいと思います。

また、今後もこのような企画を実施していきますので、参加したい生徒は

積極的に参加してください。お待ちしています。

1学年進路学習講座

10月21日(木)1学年を対象に進路学習講座を実施しました。各大学から講師の先生にお越しいただき、遠方の大学はZOOMにより実施しました。

「初めて知ることが多く、家族にも伝えたいと思った。」「学びたい学問だったが、講座を聞いてその思いがより強くなった。」など、充実した内容であったことと、進路のことを強く意識したことが伺えました。

「初めて知ることが多く、家族にも伝えたいと思った。」「学びたい学問だったが、講座を聞いてその思いがより強くなった。」など、充実した内容であったことと、進路のことを強く意識したことが伺えました。

進路学習

8/25(水)群馬医療福祉大学の先生に、2学年を対象にZoomにて模擬授業を行っていただきました。

生徒の理学療法に対する意識が高まった様子が見られました。

生徒の理学療法に対する意識が高まった様子が見られました。

キャリア研修実施報告

進路指導部では、毎年夏休みの期間を利用して、体験を通して自らの学びを深めたいと考えている皆さんを応援するためにキャリア研修を実施しています。(R2年度は、コロナ感染症拡大のため実施していません。)今年度は、県外での実施が難しいことや大人数での実施を控えることから、学年を3年生に限定し、県内のアジア学院でのキャリア研修を実施しました。

7月22日(木)、8月6日(金)の2日間に各15名ずつで実施しました。アジア学院は、第2次世界大戦後、アジア諸国の農業振興のために農業指導者を育成する目的で設立された施設です。戦後70数年を経て、その対象をアジア諸国だけでなくアフリカ諸国等まで拡大し、毎年数多くの留学生が学んでいます。しかし、一昨年からのコロナ感染症拡大を受けて、今年度の留学生は3名のみとなっているそうです。生徒達はこれまでのアジア学院の変遷や現状を学ぶとともに、自給自足を旨とするアジア学院での生活を見学しました。更に、食に関する様々な問題についてディスカッションすることで、食に関する問題は、単純に農業の問題ということだけでなく、各国の政治状況や環境問題等が複雑に絡み合った現代社会全体の問題であることに思い至った様子でした。また、奉仕活動として畑の草むしりなども体験しました。

参加した生徒の皆さんには、この学びを一過性のものとするのではなく、今後の様々な学びにつなげていただきたいと思います。また、キャリア研修に興味関心のある在校生の皆さんは、次回の募集時に是非参加してみて下さい。

見学前研修の様子 農作業用の道具小屋

自給自足の説明(鶏小屋) 奉仕作業(大豆畑の草むしり)

ディスカッションの様子

7月22日(木)、8月6日(金)の2日間に各15名ずつで実施しました。アジア学院は、第2次世界大戦後、アジア諸国の農業振興のために農業指導者を育成する目的で設立された施設です。戦後70数年を経て、その対象をアジア諸国だけでなくアフリカ諸国等まで拡大し、毎年数多くの留学生が学んでいます。しかし、一昨年からのコロナ感染症拡大を受けて、今年度の留学生は3名のみとなっているそうです。生徒達はこれまでのアジア学院の変遷や現状を学ぶとともに、自給自足を旨とするアジア学院での生活を見学しました。更に、食に関する様々な問題についてディスカッションすることで、食に関する問題は、単純に農業の問題ということだけでなく、各国の政治状況や環境問題等が複雑に絡み合った現代社会全体の問題であることに思い至った様子でした。また、奉仕活動として畑の草むしりなども体験しました。

参加した生徒の皆さんには、この学びを一過性のものとするのではなく、今後の様々な学びにつなげていただきたいと思います。また、キャリア研修に興味関心のある在校生の皆さんは、次回の募集時に是非参加してみて下さい。

見学前研修の様子 農作業用の道具小屋

自給自足の説明(鶏小屋) 奉仕作業(大豆畑の草むしり)

ディスカッションの様子

「看護の出前授業」および卒業生の話を聞く会実施報告

進路指導部では、毎年夏休みの期間を利用して、看護医療系の進路を希望している生徒を対象として、面接練習等の体験活動を実施しています。

今年度は面接練習だけでなく、7月21日(水)には栃木県看護協会の方をお招きして「看護の出前授業」を、8月3日(火)にはこの3月に宇都宮南高校を卒業し、それぞれ自治医科大学看護学部および獨協医科大学看護学部に進学した卒業生を講師にお呼びして卒業生の話を聞く会を実施しました。

「看護の出前授業」には、主に3年生に参加してもらいましたが、人の命を扱う医療従事者としての心構えや仕事のやりがいなど、地元の医療のために日々力を尽くされている方の話は説得力があり、生徒たちはとても勉強になったと思います。

また、卒業生の話を聞く会では、卒業生がどのように高校3年間努力を重ねてきたか、志望大学に進学後4月から7月までどのような日常を送っているかを、高校の時に使っていた問題集や参考書、学習時間等を記入した白ノート、実際に面接練習の時に使った面接用ノート、大学の授業で使っているテキストなどを見せていただきながら、細かな部分まで説明していただきました。部活動を頑張りながら希望進路を実現した先輩の話は、部活動と学業の両立のための苦労など、これから学習を続けていく生徒にとってとても参考になったと思います。

後半の面接練習についても、生徒たちが自ら、面接官、受験者、観察者と立場を変えて何回か取り組む中で、自分のできていない部分や取り組まなければならない部分が見えてきたのではないかと思います。

進路指導部では、今後も生徒達が希望進路を実現できるよう、バックアップを続けていきます。

「看護の出前授業」の様子 グループでの面接練習の様子

今年度は面接練習だけでなく、7月21日(水)には栃木県看護協会の方をお招きして「看護の出前授業」を、8月3日(火)にはこの3月に宇都宮南高校を卒業し、それぞれ自治医科大学看護学部および獨協医科大学看護学部に進学した卒業生を講師にお呼びして卒業生の話を聞く会を実施しました。

「看護の出前授業」には、主に3年生に参加してもらいましたが、人の命を扱う医療従事者としての心構えや仕事のやりがいなど、地元の医療のために日々力を尽くされている方の話は説得力があり、生徒たちはとても勉強になったと思います。

また、卒業生の話を聞く会では、卒業生がどのように高校3年間努力を重ねてきたか、志望大学に進学後4月から7月までどのような日常を送っているかを、高校の時に使っていた問題集や参考書、学習時間等を記入した白ノート、実際に面接練習の時に使った面接用ノート、大学の授業で使っているテキストなどを見せていただきながら、細かな部分まで説明していただきました。部活動を頑張りながら希望進路を実現した先輩の話は、部活動と学業の両立のための苦労など、これから学習を続けていく生徒にとってとても参考になったと思います。

後半の面接練習についても、生徒たちが自ら、面接官、受験者、観察者と立場を変えて何回か取り組む中で、自分のできていない部分や取り組まなければならない部分が見えてきたのではないかと思います。

進路指導部では、今後も生徒達が希望進路を実現できるよう、バックアップを続けていきます。

「看護の出前授業」の様子 グループでの面接練習の様子

SDGs模擬授業について

進路指導部では、キャリア教育の一環として、宇南の生徒の皆さんに様々な学びの機会を提供しようと考えています。今年度は6月25日(金)放課後 大学の先生をお招きしてSDGs模擬授業を実施しました。

今回おいでいただいたのは

東洋大学 国際社会学部 教授 高橋典史 先生

講演テーマは

「宗教文化を学んで日本と世界の人々について理解を深めよう」

参加生徒は、生徒3年生75名の他、2年生1名、1年生2名 の計78名、他教員5名が参加しました。

先生からは、日本の移民の現状を様々な事例をあげて教えていたいただきました。

西欧諸国の移民政策が世代をまたいだ恒久的な受け入れであるのに対し、日本の移民政策は、就労を目的とした一時的な受け入れであること、日本に在留している移民の方々が、地域の宗教施設を拠点として、様々なボランティア活動などに参加し、地域の活性化にも一役買っていることなど、学ぶことがたくさんある模擬授業でした。参加した生徒からも、「学ぶことが多かった」「国籍や宗教が違っても、違いがあることを理解し、互いを尊重していきたい」など前向きな感想がたくさん寄せられました。

参加した生徒の皆さんは、模擬授業を聴いただけで終わりにせず、自分自身の学びへと学びを深化させていってもらいたいと思っています。

進路指導部では、今後も生徒の皆さんの学びをサポートする企画を実施していきますので、興味のある生徒は是非参加してください。

今回おいでいただいたのは

東洋大学 国際社会学部 教授 高橋典史 先生

講演テーマは

「宗教文化を学んで日本と世界の人々について理解を深めよう」

参加生徒は、生徒3年生75名の他、2年生1名、1年生2名 の計78名、他教員5名が参加しました。

先生からは、日本の移民の現状を様々な事例をあげて教えていたいただきました。

西欧諸国の移民政策が世代をまたいだ恒久的な受け入れであるのに対し、日本の移民政策は、就労を目的とした一時的な受け入れであること、日本に在留している移民の方々が、地域の宗教施設を拠点として、様々なボランティア活動などに参加し、地域の活性化にも一役買っていることなど、学ぶことがたくさんある模擬授業でした。参加した生徒からも、「学ぶことが多かった」「国籍や宗教が違っても、違いがあることを理解し、互いを尊重していきたい」など前向きな感想がたくさん寄せられました。

参加した生徒の皆さんは、模擬授業を聴いただけで終わりにせず、自分自身の学びへと学びを深化させていってもらいたいと思っています。

進路指導部では、今後も生徒の皆さんの学びをサポートする企画を実施していきますので、興味のある生徒は是非参加してください。

3学年進路講演会

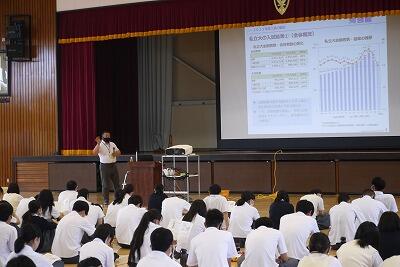

6月15日(火)に、3学年進路講演会が実施されました。

3年生は4年制大学、看護・医療系、専門学校、就職 のそれぞれの進路希望別に分かれて、各講師の方からお話を頂きました。

4年制大学希望者は第1体育館で河合塾の野村寛氏から最新の入試動向についての話や受験生としての心構えについてお話して頂きました。

看護・医療系希望者は、第2体育館で東京医療保健大の田沢弘昭氏から看護医療職を目指すことについての心構えや入試に向けた具体的なアドバイスをお話して頂きました。

専門学校希望者は、前半は専門学校を選ぶときの注意点などについて、後半は教室で各専門学校別に分かれてお話して頂きました。

就職希望者は、今年度は公務員希望者が多いことから、警察、消防を受験する際の学習のポイントや志望理由書の書き方などについてお話頂きました。

生徒の皆さんは、それぞれの進路を考える上で貴重な体験になったことと思います。

この機会を無駄にせず、進路実現に向けて努力を続けて欲しいと思います。

お知らせ

宇南高マスコットキャラクター

みなみくん

学校所在地

JR雀宮駅より東へ約3㎞(自転車約10分、徒歩約30分)

JR宇都宮駅より関東バス屋板経由上三川行20分宇都宮南高前下車すぐ

宇南ホームページ訪問者

4

5

2

3

3

3

4