文字

背景

行間

2018年8月の記事一覧

事業実施までの経緯1

◎経緯

出発点は産業デザイン科の課題研究の授業です。「ノーマライゼーション、地域共生社会において、デザイナーが果たす役割について考えよう」とのテーマに、6名の生徒が集まりました。特別支援学校との協働作業によるものづくりがスタートしました。

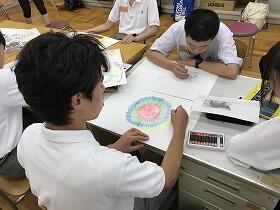

5月中旬。本校生徒が足利中央特別支援学校へ出向き、美術部の生徒と一緒にイラストレーションを描きはじめました。協働作業で生まれた表現を活用した製品作りができないか検討するためです。

「協働作業ってどうすればいい?」

「どうすれば、魅力的な表現になるかな?」

「どうやって製品化へ?」

答えはありません。作業をしながら検討は続きます。イラストレーションを描く作業は4回ほど実施しました。最初はぎこちなかった生徒たちも、少しずつ慣れて、コミュニケーションをとりながら作業できるように成長しました。

6月中旬。試行錯誤の末、生徒たちは気が付きました。授業で学んだコンピュータでの画像処理を活用すれば、イラストレーションを分解し、再構成することができる。両校の協働作業から新しい柄が作れるとの見通しが立ちました。ただこの時はまだ、何に印刷するか決めかねていました。課題研究の予算では限りがあります。製品化に向け、プロの方のアドバイスもいただきたいと考えていました。そこで、高校生未来の職業人育成事業に応募することになりました。

事業実施までの経緯2

◎高校生未来の職業人育成事業の実施に向けて

高校生未来の職業人育成事業の実施に向け、生徒のアイデアを形にしてくれる連携先を検討しました。そのなかで、熱心に耳を傾けてくださったのが、山口スクリーン巧芸社の社長山口さんでした。

両校の生徒が描いてきたイラストを前に、山口さんと打合せを行いました。予算、時間、難易度など様々な諸条件から、Tシャツにプリントすることが決まりました。事前打ち合わせでは、本校生徒が製版データを作成すること、本校生徒と特別支援学校の生徒が一緒になってプリント作業すること、そのための技術講習会を行うこと、予算の範囲で可能な限り柄数を増やすこと、などの話がまとまりました。

第1日目 体験教室の準備

山口さんからは、道具の使用方法、複数の版を重ねる際の工夫、インクをのせる順番、片付けの仕方など、作業の流れに沿ってご指導頂きました。今回使用した版は、生徒がデータ化して作成したものをベースに、山口さんからアドバイスをいただき修正を加えたものです。試作の結果、版の具合も良いことが確認できました。

生徒は何枚も試作し、技術を高めるようと頑張りました。講習会後も、技術に磨きをかける姿がありました。

第2日目 体験活動1回目

◎8月2日 「Tシャツプリント体験活動」1回目を実施しました。

連日の猛暑です。実習室の室温も高いです。熱中症対策を確認し、作業を開始しました。山口さんの的確なアドバイスにより順調に作業が進みます。生徒も自信を持って作業しています。事前練習の成果が現れています。両校の生徒が力を合わせて綺麗にプリントすることができました。最後に完成品を持って記念撮影。

第3日目 体験活動2回目

◎8月7日 「Tシャツプリント体験活動」2回目を実施しました。

今回は本校生徒が講師を務めました。山口さんからのアドバイスを再度確認しながら進めました。体験活動の最後に、これまでをふりかえり、今後について話し合いを持ちました。2学期以降は、足利市学生チャレンジショップや特別支援学校の文化祭において、成果発表や製品販売を目指すことになりました。

今後も、産業デザイン科では、特別支援学校との協働作業によって生み出される新しい価値を大切に育てていきたいと考えています。

今回の事業を通して生徒は、ノーマライゼーションや地域共生社会におけるデザイナーの役割を考え、協働作業から新しい製品を計画することと、地域企業から技術指導を受け、デザイン技術を向上させることができました。学校での学びをどのように社会で活かせるのか体験し、職業意識を高めることができました。