文字

背景

行間

1 意匠について

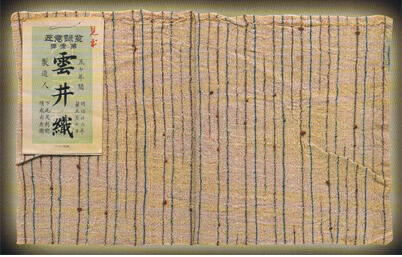

知的財産権制度の一つに、物品の意匠(デザイン)を権利として保護する「意匠制度」があります。日本では、明治21年(1888年)に意匠条例が制定され、意匠(デザイン)の保護が図られるようになりました。明治22年5月に登録され、意匠登録第1号となった「雲井織」は足利市家富町(現)の機屋・須永由兵衛(すながよしべえ)が案出した「織物の縞」に関する意匠でした。

当時織物業は不況に苦しみ、足利の織物関係者は製品開発による新たな活路を模索していました。この「雲井織」は織り方に創意工夫を凝らし、新しい意匠(デザイン)を案出したもので、新製品に期待をかける足利の人々の熱意が感じられます。

2 「雲井織」について

「雲井織(くもいおり)」は綿縮織物の一種で、青色と茶色の縦縞が交互に入り、絣(かすり)染めされた縦縞の途中に小星紋(小さい玉状のループ紋様)が入っているのが特徴です。さらっとした手触りで吸湿性のある布地に仕上げられています。この雲井織は、当時開催された内国勧業博覧会、シカゴ万博博覧会等で数多くの賞を受賞し、高い評価を得ていました。

しかし、この雲井織は、当時別の織物業者によって製造され他偽物が多く出回っていました。須永は、同じように偽物に悩む意匠権者と共に、意匠権の登録を根拠として、地元織物機業(はたぎょう)組合長宛てに偽物を取り締まるよう、明治23年3月に「特別検査願」を出しています。

一方で、23人もの地元織物業者に対しては、「雲井織特約者」として、登録した意匠の実施許諾を行っています。このように、須永は登録した意匠権の保護・権利活用を積極的に行っていました。

現在、この意匠登録第1号の織物(実物)は、本校に所蔵されています。

3 須永由兵衛について

須永由兵衛(1846年~1909年)は、足利郡足利町(現在の足利市)において機業(はたぎょう)を営んでいました。明治9年ごろには、染色研究会の発起人の一人として、自宅で地元の染色業者を対象とした講習会を開催するなどして、地域の西洋染色技術の向上に努めたり、織物の粗悪品が出回るのを排除するための組織(足利物産取扱所)の設立に尽力するなど、当時の足利織物の品質や技術の向上に大きく寄与した人物であると伝えられています。

◆リンク先

・栃木県教育委員会事務局文化財課

http://www.tochigi-edu.ed.jp/center/bunkazai/2317037.htm