文字

背景

行間

大山プロジェクト ヨシノボリを放流しました。

那須拓陽高等学校大山農場では、環境教育の一環として地域の絶滅危惧生物の保護とその環境づくりに取り組んでいます。ミヤコタナゴ(Tanakia tanago)は明治後期に魚類学の権威である東京帝国大学の田中茂穂博士(1878-1974)によって1909年に小石川植物園で発見され、「ミヤコ」の名を冠した美しい淡水魚です。関東地方に広く分布する普通の魚でした。しかし水質の低下などによってその分布・個体数は激減し、本県の生息域は数か所となり、現在では環境省レッドリスト絶滅危惧1A類(CR)に指定されている天然記念物となりました。

ミヤコタナゴの生息できる環境にはマツカサガイやヨコハマシジラガイというイシガイ科の淡水産二枚貝の生息が必須で、これらの貝の幼生はヨシノボリ(ハゼ科ヨシノボリ科の総称)のえらやひれに寄生して、しばらく過ごした後、幼貝となるという性質をもっています。つまりミヤコタナゴの生息にはヨシノボリ―マツカサガイの寄生関係が必要なのです。

ヨシノボリとマツカサガイの生息には比較的緩やかな水流が必要といわれますので、大山ビオトープ水路をこれらの生物が生息しやすいように改良しました。

そしてこのたび栃木県水産試験場にご協力をいただき、7月20日(水)にマツカサガイの幼生を寄生させたヨシノボリ約30匹を大山ビオトープの水路に放流しました。

半年後に二枚貝の生育調査を行う予定です。

令和7年度高校生等奨学給付金について

「高校生等奨学給付金」の申請を受付中です。

高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、一定の要件(生活保護受給世帯・道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯)を満たす世帯に対し支給する返還不要の給付金です。

本校事務室に申請書類一式を御用意しておりますので、申請を希望される場合は、保護者様または本校生徒に事務室にお越しいただき、申請書類をお受け取りください。

また、申請書の最終提出期限は、令和7年10月31日(金)までとなっておりますのでご注意ください。

詳細は、県ホームページからもご確認いただけます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/education/gakkoukyouiku/koutou/kyuufukin_k.html

〈那須拓陽高等学校 事務室 TEL:0287-36-1225〉

受付時間:8時20分~16時50分

令和7年度会計年度任用職員の募集について

本校乃木農場における家畜管理作業(搾乳)の職員を募集します。

詳細は募集概要及び募集要項をご覧ください。

大山記念館の見学(現在、中断しています)

大山記念館の見学は、現在、都合により中断していますので御了承ください。なお、外観のみの見学は受け付けておりますので、希望する場合は一週間前までに本校事務室までご連絡ください(TEL 0287-36-1225)。

欠席等の連絡方法は原則Web上の欠席等連絡フォーム(24時間利用可)による連絡とします。

連絡フォームURLはこちら

インフルエンザ等に罹患したときは、出校停止になります。感染が疑われるときは、必ず検査を受けてください。出校する際は、登校申出書または証明書を提出してもらうことになります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

令和7年度の中学3年生向け情報

令和7年度の中学2年生向け情報

創立80周年に向けて、親子三世代調査へのご協力をお願いいたします。

現在、緊急連絡はありません。

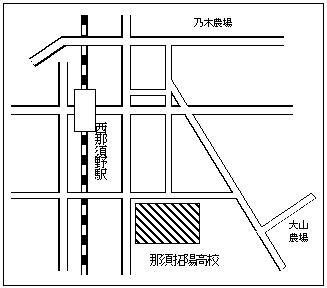

JR西那須野駅から徒歩で7分

<乃木農場>

〒329-2711

栃木県那須塩原市石林851

(google map)

TEL:0287-36-1157

通学時は、明るい道を複数で通るなど、十分に注意して登下校してください。何かありましたら、学校や警察にすぐに連絡してください。