文字

背景

行間

高等部学習の様子(2021年度)

高等部学習の様子(2021年度)

校外学習に行ってきました!

11月12日(金)高等部1年生2名で校外学習に行きました。行き先は「クリーンパーク茂原」と、「東日本ホテル」です。

リフト付きのバスで行ってきました。

リフト付きのバスで行ってきました。

クリーンパーク茂原では、施設やごみについて話を聞きました。また、プラットホームでゴミを集めている様子やごみピットでクレーンが動いている様子を見学しました。更に、ゴミの分別やリサイクルについて学びました。

東日本ホテルでは、昼食を食べました。前菜、ピザの食べ放題、デザートまで盛りだくさんで大満足のランチでした。ロビーで写真も撮りました。

天気もよくゆったりとした日程で、おいしいものをたくさん食べて楽しく、有意義に過ごすことができました。

リフト付きのバスで行ってきました。

リフト付きのバスで行ってきました。

クリーンパーク茂原では、施設やごみについて話を聞きました。また、プラットホームでゴミを集めている様子やごみピットでクレーンが動いている様子を見学しました。更に、ゴミの分別やリサイクルについて学びました。

東日本ホテルでは、昼食を食べました。前菜、ピザの食べ放題、デザートまで盛りだくさんで大満足のランチでした。ロビーで写真も撮りました。

天気もよくゆったりとした日程で、おいしいものをたくさん食べて楽しく、有意義に過ごすことができました。

社会自立支援事業Ⅰ<アンガーマネジメント講習会>

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

こちらをクリック

高齢者体験②(家庭科)

高2の家庭総合で、高齢者体験セットを使った授業を行いました。

高齢者体験で使用した体験セットは、栃木県社会福祉協議会からお借りしました。

1 サポーターや重り、前屈み強制ベルトを使用した体の感覚の体験

筋力の低下や関節の動きづらさ、高い椅子と低い椅子から立ち上がるときの感覚の違いなどを

体験しました。

【生徒の感想より】

・靴を自分で履くのが難しかった。

・低い椅子から立ち上がるときには、いろいろな所に力を入れる必要があった。

・足を曲げられないと、歩きづらいことが分かった。

2 イヤーマフを使用した聞き取りづらさの体験

聴力が低下する感覚を体験しました。

【生徒の感想より】

・イヤーマフを付けたことがあったので、どのような聞こえ方になるか想像できていた。

今回の体験から、“少し待つ思いやり”や“ちょっとした気遣い”の大切さに気付くことができまし

た。

高齢者体験で使用した体験セットは、栃木県社会福祉協議会からお借りしました。

1 サポーターや重り、前屈み強制ベルトを使用した体の感覚の体験

筋力の低下や関節の動きづらさ、高い椅子と低い椅子から立ち上がるときの感覚の違いなどを

体験しました。

【生徒の感想より】

・靴を自分で履くのが難しかった。

・低い椅子から立ち上がるときには、いろいろな所に力を入れる必要があった。

・足を曲げられないと、歩きづらいことが分かった。

2 イヤーマフを使用した聞き取りづらさの体験

聴力が低下する感覚を体験しました。

【生徒の感想より】

・イヤーマフを付けたことがあったので、どのような聞こえ方になるか想像できていた。

今回の体験から、“少し待つ思いやり”や“ちょっとした気遣い”の大切さに気付くことができまし

た。

校外学習に行ってきました!

10月15日(金)、高等部2年生2名で校外学習に行ってきました。行き先は茂木方面で、目的地は「ツインリンクもてぎ」「大瀬観光ヤナ」「もてぎ道の駅」の3カ所です。さわやかな秋晴れとなり気分も晴れやかに行ってくることができました。

感染対策として、マイクロバスを利用しました。

「ツインリンクもてぎ」と言えばサーキット場!

広々とした景色が秋晴れに合いますね。

「DOKIDOKI」というアトラクションです。

次から次へと出てくるアスレチックに夢中で挑みました!

「メガジップラインつばさ」 準備完了!

3・2・1Goー!! 空を飛びました!

「大瀬観光ヤナ」 「水の呼吸」です!

おいしいアユと天然うなぎに大満足!

最後は「もてぎ道の駅」

お土産を買ったり、アイスクリームを食べたりしました。

自然いっぱいの茂木町。マイナスイオンをたくさん浴びて、最高の一日となりました。

高齢者体験①(家庭科)

高2の家庭総合で、高齢者体験セットを使った授業を行いました。

1 手袋をつけた手の感覚の体験

触覚が低下したり、指先が不器用になったりする感覚を体験しました。

【生徒の感想より】

・本をめくったり、折り紙の枚数を数えたりするときに上手に指先を使うことができなかった。

・ペットボトルの蓋は一人で開けることができた。でも、今は握力がそれなりにあるので開けら

れたのだと思う。

・文字を書くときには、滑り止めが付いているペンだと持ちやすく感じた。小さい文字を書くこ

とが意外に大変だった。

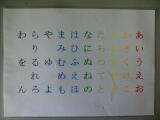

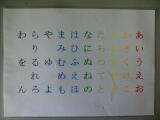

2 ゴーグルを使った体験

視野狭窄、白濁、黄変などの症状を体験しました。

【生徒の感想より】

・白濁の体験では、眼鏡がくもってしまったときの見え方に似ていた。

・黄変の体験では、文字の色の違いは分かるものの、具体的な色を答えるのは難しかった。

・視野狭窄の体験では、同じ場所を見つめながらゴーグルをつけたり外したりすることで、普段

の視野との違いを体験できた。

スペシャルゲストの先生と一緒に体験し、たくさん意見交換をすることができました。

1 手袋をつけた手の感覚の体験

触覚が低下したり、指先が不器用になったりする感覚を体験しました。

【生徒の感想より】

・本をめくったり、折り紙の枚数を数えたりするときに上手に指先を使うことができなかった。

・ペットボトルの蓋は一人で開けることができた。でも、今は握力がそれなりにあるので開けら

れたのだと思う。

・文字を書くときには、滑り止めが付いているペンだと持ちやすく感じた。小さい文字を書くこ

とが意外に大変だった。

2 ゴーグルを使った体験

視野狭窄、白濁、黄変などの症状を体験しました。

【生徒の感想より】

・白濁の体験では、眼鏡がくもってしまったときの見え方に似ていた。

・黄変の体験では、文字の色の違いは分かるものの、具体的な色を答えるのは難しかった。

・視野狭窄の体験では、同じ場所を見つめながらゴーグルをつけたり外したりすることで、普段

の視野との違いを体験できた。

スペシャルゲストの先生と一緒に体験し、たくさん意見交換をすることができました。

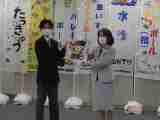

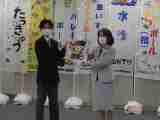

いちご一会大会のぼり旗贈呈セレモニー

栃木県では、いよいよ次年度に国体が開催される予定です。

いちご一会大会の開催に向けて、栃木県内の特別支援学校では、いろいろな競技名が書かれたのぼり旗を作成しました。そののぼり旗の贈呈セレモニーが県庁北別館で開催され、代表生徒が参加しました。

緊張気味ですが、無事のぼり旗を手渡すことができました。

最後に校長先生も加わり記念撮影です。歓談の時間には、のぼり旗の制作の様子や自分が取り組んでいるスポーツに関する話をしたようです。

いちご一会大会の開催に向けて、栃木県内の特別支援学校では、いろいろな競技名が書かれたのぼり旗を作成しました。そののぼり旗の贈呈セレモニーが県庁北別館で開催され、代表生徒が参加しました。

緊張気味ですが、無事のぼり旗を手渡すことができました。

最後に校長先生も加わり記念撮影です。歓談の時間には、のぼり旗の制作の様子や自分が取り組んでいるスポーツに関する話をしたようです。

車椅子体験(家庭科)

高2の家庭科の授業で、車椅子体験をしました。

【1時間目】

事前学習を教室で行ってから、人が乗っていない車椅子を使用して段差や坂道での操作方法を確認しました。

【2時間目】

実際に車椅子に乗車し、どのくらいのスピードであれば安心して乗車できるか、どの程度の坂道で恐怖を感じるかなどを体感してから、実際に人を乗せた車椅子を押し、校内を一周しました。

段差を乗り越えたり、坂道を走行したりする際には、言葉掛けを忘れず、乗車している人に気を配りながら支援をすることができました。

また、段差を乗り越えるときには思っていたよりも力が必要だということに気付いたり、支援者と車椅子に乗車している人では見える景色が違うことを改めて確認したりすることができました。

【1時間目】

事前学習を教室で行ってから、人が乗っていない車椅子を使用して段差や坂道での操作方法を確認しました。

【2時間目】

実際に車椅子に乗車し、どのくらいのスピードであれば安心して乗車できるか、どの程度の坂道で恐怖を感じるかなどを体感してから、実際に人を乗せた車椅子を押し、校内を一周しました。

段差を乗り越えたり、坂道を走行したりする際には、言葉掛けを忘れず、乗車している人に気を配りながら支援をすることができました。

また、段差を乗り越えるときには思っていたよりも力が必要だということに気付いたり、支援者と車椅子に乗車している人では見える景色が違うことを改めて確認したりすることができました。

運動会に向けて

生単の時間に運動会に向けて制作活動を行いました。

ラップの芯やカップで聖火を作りました。

ほのおは赤いビニールテープです。

絵の具やクレヨンで色を塗ったり、色画用紙や紙テープを貼ったりして、いろいろな国旗を作りました。

自分のオリジナルの旗も作りました。

運動会の練習も頑張っていきたいです。

ラップの芯やカップで聖火を作りました。

ほのおは赤いビニールテープです。

絵の具やクレヨンで色を塗ったり、色画用紙や紙テープを貼ったりして、いろいろな国旗を作りました。

自分のオリジナルの旗も作りました。

運動会の練習も頑張っていきたいです。

じゃがいもの配布会

7/15(木)に、じゃがいもの配布会を行いました。

「作業」の時間で収穫したじゃがいもを、友だちや先生たちに配布しました。ブースには装飾を施し、準備万端にして活動に臨みました。

はっきりと「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」と挨拶したり、しっかりと相手にじゃがいもを渡したりするなど、日ごろの授業の成果を存分に発揮することができました。

「作業」の時間で収穫したじゃがいもを、友だちや先生たちに配布しました。ブースには装飾を施し、準備万端にして活動に臨みました。

はっきりと「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」と挨拶したり、しっかりと相手にじゃがいもを渡したりするなど、日ごろの授業の成果を存分に発揮することができました。

読み聞かせ

7月14日(水)、高2家庭科(保育)の授業で、小学部1・2組の児童を対象に読み聞かせを行いました。

事前に本の選び方や、読み聞かせをする際に気を付けることなどを学習し、児童と一緒に言葉遊びが楽しめる本や児童が夢中になれそうな本を図書室で探しました。

選んだ本は『パンダ銭湯』、『へんしんレストラン』、『ぱんつくったよ』の3冊で、児童にも好評でした。

読み聞かせでは、途中で児童と一緒に読む場面を設けたり、質問を投げかけたりして、読み聞かせに夢中になれるような工夫をしていました。

児童も読み聞かせの中で一緒に言葉遊びをしたり、次に出てくる言葉を予想したりして、楽しい時間を過ごすことができました。

リンクリスト

カウンタ

1

5

3

5

0

2

0