~小山高校は2018年に創立100周年を迎えました~

〒323-0028 栃木県小山市若木町2-8-51 TEL 0285-22-0236

数理科学科ロゴマーク

クリックすると校歌が流れます

文字

背景

行間

~小山高校は2018年に創立100周年を迎えました~

〒323-0028 栃木県小山市若木町2-8-51 TEL 0285-22-0236

数理科学科ロゴマーク

クリックすると校歌が流れます

ただいま科学部の2年生の実験では、モジホコリという変形菌を使って、迷路を解かせることを計画しています!

そのため、まずモジホコリを培養し増やすところからスタートしました。

届いたときには休眠体になっているため、水分を与えて変形体に復元するところから始めました。

寒天培地に休眠体を湿らせて置く。

↓

20時間後の様子。最初のろ紙の位置から3センチほど移動しています。

一日経たずにこんなに移動していて驚きました!

これから、このモジホコリを迷路に置いて、スタートからゴールまで到達できるか実験するのですが、

そのためにはモジホコリを増やす必要があります。

毎日オートミールを餌として与えて、増やしていく予定です!

迷路実験の様子も掲載する予定ですのでお楽しみに…

科学部1年生が現在とりくんでいる実験を紹介します。

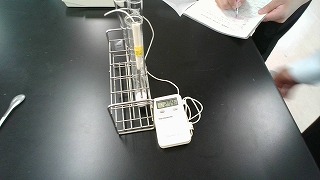

5月に1年生で、酸化カルシウム・アルミニウム・水を使って発熱反応の実験をしました。

実験を始める前は、かなり急激に温度が上がると予想していましたが、実験をしてみると予想外に反応がおだやかでした。

使用したもの

酸化カルシウム アルミニウム 蒸留水

試験管 温度計 ガラス棒

方法

結果

考察

今後の目標

2学期に再度実験を行い、その際には、酸化カルシウムと水が触れあう面積を大きくするために、試験管ではなくビーカーを使う。また水の量も増やす。

6月に科学部1年生が行った実験を紹介します。

①つかめる水の実験

現2年生が行った実験から少し変えて、つかめる水の中にビーズを入れて形を保てるか実験しました。

②炎色反応の実験

リチウム、ナトリウム、カリウム、カルシウム、ストロンチウム、銅、バリウムの色を確認しました。

①つかめる水の実験

使用したもの

アルギン酸ナトリウム2g 乳酸カルシウム5g 水200ml,800ml

ボウル お玉 ビーズ

方法

結果

今後の目標

②炎色反応の実験

使用したもの

エタノール 塩化リチウム 塩化ナトリウム 硝酸カリウム 塩化カルシウム 塩化ストロンチウム 硝酸バリウム 塩化銅(Ⅱ)

るつぼ 木製の板 駒込ピペット 薬さじ ガラス棒 チャッカマン 直視分光器

方法

結果

考察

今後の目標など

炎色反応のしくみについて、特に色の変化の原理について知ってみたいと思う。

4月18日に 新入生向けに泡々パニック実験を行いました。

この実験は、象の歯磨き粉の実験という名前で知られています。

実際に象の歯磨き粉に使われているわけではなく、

大きな動物の象がハミガキをできるくらい泡がでることから、この名前がついています。

使用したもの

方法

①中性洗剤20mlをメートルグラスにはかりとり、メスシリンダーに入れる

②メスシリンダーに過酸化水素水を100ml入れる

③食用色素10%溶液を②のメスシリンダーに入れて、少しまぜる

④温めたヨウ化カリウム水溶液を③のメスシリンダーに入れる

⑤発生した泡に火のついた線香を入れる

結果

過酸化水素水とヨウ化カリウムが反応して、泡が発生した。発生した気体を調べるために、泡の中に線香を入れると、激しく燃えた。

考察

泡に入れた線香が激しく燃えたため、酸素が発生したと考えられる。

感想

この実験は文化祭の時にも行いましたが、その時は泡の中に線香をいれても反応が小さかったです。

(そのため、その際は線香の火を入れる部分の演示はしませんでした。)

今回行った実験では、写真のように勢いよく線香の火が燃えました。

これは、今回は水槽の下の部分まで線香を入れて、泡の中にある酸素の塊に線香の火が触れたため、勢いよく反応したのだと思われます。

何回か同じ実験をしていますが、今回は線香の燃える様子まで見せることができてよかったです。

4月18日 新入生向けに、ルミノールの発光実験を行いました。

使用したもの

方法

①ルミノールを水酸化ナトリウム水溶液に加え、ルミノール溶液を作る。

②過酸化水素水とフェリシアン化カリウム液を混ぜ、酸化剤溶液を作る。

③①液と②液を混合し、反応を観察する。

④発光している③の混合溶液を半分に分け、1つにはフルオロセインを、もう片方にはローダミンBを添加する。

結果

③のとき、ルミノール溶液が過酸化水素水と反応し、青色に光った。これは反応時の化学エネルギーが、光エネルギーに変わり光ったため。

④のとき、フルオロセインを加えると黄色に光り、ローダミンBを加えると赤色に光った。

感想

電気なしで液体が発光しきれいでした。

今後、これを利用した様々な発光現象を実験してみたいと思いました。

新入生に科学部の楽しさが伝わっていればうれしいです。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

小山高校・若木小学校東側の道路はスクールゾーンのため、朝7:00~8:30まで車両進入禁止です。