文字

背景

行間

学習指導部より

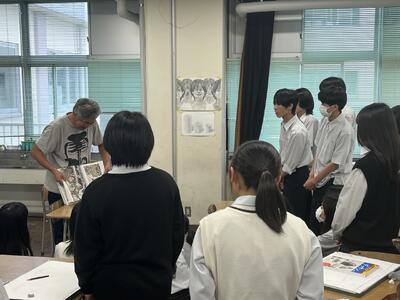

「上級学校との連携授業」美術科構成B 一眼レフカメラを使用した撮影実習

11月5日(水)美術科構成Bの授業にて宇都宮メディアアーツ専門学校から指導教官の先生をお招きして、

一眼レフカメラを1人1台貸していただき写真実習の授業が行われました。

美術表現の一つである写真表現は今特に盛り上がっている分野で、生徒も初めて一眼レフカメラを

使った生徒も多く、興味津々!実際にレクチャーを受けて撮影をし、技術や知識を習得し、

画面構成の能力向上をすることができました。

今後も3週にわたってカメラをお借りし、実際に写真を用いた作品を制作します。

「上級学校との連携授業」美術科素描AB 剥製を用いたデッサン

5月6月の3週にわたって文星芸術大学から教授方をお招きして美術科の素描ABで連携授業を行いました。

様々な動物の剥製をお借りしてデッサンの授業を行いました。初めて間近で見る実物の剥製のふわふわとした毛並みや、

動物の魅力的な模様などを観察しながら、それぞれが感じた魅力が伝わるように制作しました。

最後の週には講評会もしていただき、貴重な楽しい時間を過ごすことができました。

《保育実践》交流クッキング

10月27日(月)、31日(金)に認定こども園小山幼稚園の年中組さんが来校し、交流クッキングを行いました。

今回は、3年調理選択者11名の生徒と協力し、ピザを作りました。

その後、校内探検をして昼食となりました。

校内探検は生徒自ら企画運営をして園児の皆さんを楽しませるために準備をしてきました。

次回で最後の実習となります。集大成となるように頑張ってまいります。

【福祉】介護実習2日目

令和7年11月7日(金)介護職員初任者研修を受講している生徒は、介護実習2日目となります。通所リハビリテーションでは、実際にご利用者様が行っているリハビリを体験させていただき、リハビリの大変さを実感していました。また、介護老人保健施設では排泄の支援方法や、食事の支援等について学びを深めているようでした。来週からの授業では、介護実習のまとめを行い、後日、発表会を行う予定です。生徒が、どのようなことを学び、知識や技術を習得することができたのか、楽しみにしたいと思っています。お忙しい中、生徒の指導をしてくださった指導者様や職員の皆様、やさしく対応してくださったご利用者の方々には、心より感謝申し上げます。大変ありがとうございました。

【福祉】介護実習1日目

令和7年11月6日(木)介護職員初任者研修を受講している生徒が、介護実習を行いました。初めての実習にいつもは明るく元気いっぱいの生徒も緊張した表情でした。社会医療法人 友志会 「ヒバリゆかい」と「空の舎」の施設でお世話になっています。高齢者の方々とのコミュニケーションや、介護の技術を現場ではどのように行っているのかなど、座学では学ぶことができないことをたくさん習得してきてほしいと思います。明日も実習がありますので、頑張りましょう。施設の方やご利用者様、どうぞよろしくお願いいたします。

小山幼稚園 おはなし会

10/29(水)1・2年図書委員と希望者で小山幼稚園にうかがい、園児のみなさんに向けて絵本の読み聞かせを行いました。子どもたちは一生懸命、本校生徒の読み聞かせを聞いてくれました。生徒たちもかわいい園児のみなさんに癒されていました。

【福祉】ベッドメイキング実技試験

令和7年10月10日(金)3・4時限目 3年生活支援技術の授業では、ベッドメイキングの実技試験を行いました。制限時間7分間、一人でマットレスパッド、シーツ、枕カバーを美しく完成させる試験です。1回で合格した生徒もいれば、再試験を受けなければならない生徒もいます。しかし、今日まで、生徒は一人ひとり、一生懸命に自己練習に励んでいました。その姿は、とても素晴らしかったです!再試験の生徒は、次回の時までしっかり練習しましょう。また、合格した生徒はこの技術をしっかり身に付け、介護実習に生かしていけるようにしましょう。今日は、とても緊張したと思いますが、お疲れ様でした。

〖マナー研究〗

3年生が履修しているマナー研究では 季節の手仕事として、栗を扱いました。

生徒は栗の中身を取り出すところから行い、どの班もおいしそうなペーストを作ることができました。

絵本の読み聞かせ講習会を行いました

9/30(火)に石橋おはなし会の方を招いて、絵本の読み聞かせ講習会を行いました。手遊びや読み聞かせのやり方について学びました。生徒たちは真剣に聞いていました。次回は幼稚園で実践となります。上手にできるよう、練習を重ねていきます。

《保育実践》実習②

9月22日(月)3年生が履修している保育実践8名は認定こども園小山幼稚園に実習に行きました。

今回は秋にまつわる以下の発表を園児の皆さんの前でさせていただきました。

~秋の食べ物シルエットクイズ、大きなかぶ、大きな栗の木の下で~

劇や歌など初めて人前で行うものばかりで、生徒は終始緊張していました。

しかし、園児の皆さんや先生方が盛り上げてくださり、生徒も楽しい時間を過ごすことができました。

本日もお忙しい中、実習をさせていただきありがとうございました。

【福祉】排泄の支援

令和7年9月12日(金)3・4時限目 3年 生活支援技術の授業は、排泄の支援について学習しています。今日は、ポータブルトイレを使用した排泄の支援についての演習を行いました。初めてポータブルトイレを見る生徒も多く、ポータブルトイレがどのように作られているのか、実際に触りながら理解を深めました。また、今日は、左片麻痺を想定して、端座位からポータブルトイレで排泄支援ができるまでの一連の流れについて演習しました。安全面や、羞恥心に配慮した支援の大切さ、声かけの内容など学びの多い授業となりました。

【福祉】入浴・清潔保持の支援

令和7年8月29日(金)3・4時限目 生活支援技術の授業は、入浴・清潔保持の支援で手浴・足浴の演習を行いました。今日は、動くことができない設定のため、ベッド上での実施です。利用者に合わせた物品の準備の必要性や声かけの大切さを学びました。今日ばとても暑い日のため、お湯ではなく水での演習でした。足を洗われることは、とてもくすぐったいので、皮膚の状態を考えながら少し強めに擦ることがポイントです!

第1回読書会を行いました

7/9(水)の放課後に、1・2年生の図書委員でビブリオバトルを行いました。それぞれが紹介したい本を持ち寄って、まずはグループでミニビブリオバトルを行いました。そして、そこで選ばれた本を各グループごとに紹介しました。投票の結果、チャンプ本に選ばれたのは住野よるさんの『また、同じ夢を見ていた』でした。みなさんもぜひ、読んでみてください。

【福祉】食事の支援

令和7年7月4日(金)3・4時限目 3年生活支援技術の授業は、食事の支援について学んでいます。今日は、支援の技法について実際に演習を行いながら理解を深めました。どのような姿勢が食べやすいか、どのくらいの量を口に入れたらよいか、介助する側、速さ、コミュニケーションの仕方など、大きなみかんゼリーを1時間かけて食べました。(みかんゼリーにした理由は、生徒の多数決です)さらに、誤嚥予防のためのトロミ剤を使用し、お茶・サイダー・カルピスを飲んでみました。トロミ剤の飲み物の感想は生徒それぞれ好みもあるようでした。最後に、キューピーさんが販売している介護食の試食をしました。同じ肉じゃがでも、舌でつぶせるもの、歯ぐきでつぶせるもの、かまなくてよいものがあります。それぞれ見た目は異なりますが、しっかりとした味で、とてもおいしいことを体験しました。教員の私も食べ比べははじめてでしたので、大変良い学びになりました。食事は、人が生きていくうえで欠かせない大切な行為です。今日の学びはしっかりと理解しておいてください。

【福祉】移乗の支援

令和7年6月23日(月)3・4時限目 3年生活支援技術の授業は、移乗の支援について学びました。今日は、左片麻痺のある人を想定した、ベッドから車いすへの移乗の演習です。車いすの正しい位置、どこを支えたらよいかなど注意すべき点がたくさんありました。また、福祉用具のスライディングボードを使用した移乗の方法も学び、スムーズにできることも体験して理解を深めました。移乗はとても重要な実技ですので、復習しておいてください。

【福祉】自立支援について

令和7年6月23日(月)2時限目 2年選択 介護福祉基礎の授業は自立支援について学びました。事例からそれぞれ考えを書き出し、4グループに分れて話し合い模造紙にまとめています。どのような支援が必要かについてひとり10個書くのですが、なかなか思いつかず苦労している生徒もいました。様々な角度から考えることや、表現力、語彙力なども必要です。期末試験後に発表会をしたいと考えていますので、どのようにまとめることができたか、楽しみにしたいと思います。

【福祉】移動・移乗の支援

令和7年6月16日(月)3・4時限目 3年生活支援技術の授業は、「移動・移乗の支援」について学習中です。杖の種類を学んだあとに、杖歩行の支援について学びました。今日は、左麻痺があるご利用者を想定しての演習です。3動作歩行や2動作歩行について理解したつもりですが、実際にやってみると、右?左?とわからなくなってしまうこともありました。3動作歩行は「杖→患側→健側」、2動作歩行は「杖・患側→健側」です。また、階段を上る時と下りる時は支援の方法が異なります。しっかり復習しておきましょう!

〖マナー研究〗

6月12日(木)3年生が履修している「マナー研究」にて、季節の手仕事~梅シロップ作り~を行いました。

梅の下処理は経験したことのない人がほとんどで、楽しんでかつ黙々と進めていました。

完成後の試飲が楽しみですね。♬

《保育実践》実習①

6月2日(月)3年生が履修している保育実践で、認定こども園小山幼稚園に実習へ行きました。

本日は初回の実習だったため各クラスの観察や園児の皆さんと一緒に昼食を食べました。

最初生徒は緊張していましたが、園児の皆さんの活発さにより有意義な実習となりました。

お忙しい中、実習をさせていただきありがとうございました。

【福祉】口腔の清潔

令和7年5月30日(金)3・4時限目 3年選択 生活支援技術の授業は、口腔の清潔について学びました。口腔ケアの目的や意義、口腔ケアの種類等を学んだあとは、実践です。まずはじめに、口腔の模型を使用して、歯ブラシの毛先の当て方を確認しました。次は、ペアになって歯磨きの支援を行いました。利用者役では、口をあけることや、人前でうがいをすることが、こんなにも恥ずかしいことを感じることができました。また、介護者役では、うがいをしていただく時にどのくらい口の中に水が入っているかわからないことや、スポンジブラシの使い方など難しさを知ることができました。口腔ケアは、介護の支援ではとても重要な技術です。しっかり復習をしておいてください。

【福祉】更衣の支援

令和7年5月26日(月)3・4時限目 3年選択 生活支援技術の授業では、身じたくの支援についての学びをしています。本日は「更衣の支援」について学習しました。衣服を脱ぐ時、着る時は「脱健着患の原則」があることを、実際の演習をしながら学びました。また、右片麻痺を想定して、かぶりの服や前開きのカーディガン、ズボンを一人で脱いだり、着たりすることで、麻痺がある方の気持ちを理解することができました。そのあとは、ペアになって更衣の支援を行いましたが、声かけの難しさを実感し、コミュニケーションの大切さを再確認することができました。

【福祉】介護過程

令和7年5月19日(月)2時限目 2年選択 介護福祉基礎の授業は、介護過程について学んでいます。介護過程とは、介護を必要としている利用者の方が望む「よりよい生活」を実現するという介護の目的を達成するために、介護の専門性にもとづき情報の収集・分析、支援課題を整理し、エビデンス(根拠)にもとづく介護を展開する支援過程のことです。介護過程のプロセスは4つの構成要素で成り立っており、今日は「アセスメント」について学習しました。情報を収集する方法はたくさんあります。そして、収集した情報を整理し、分析・解釈していくことが必要です。事例をもとにアセスメントの練習を行いましたが、とても難しかったようです。次回は、介護計画の立案・実施・評価についての学びをします。もう一度、アセスメントについて再復習しておいてください。

【福祉】居住環境の整備

令和7年5月12日(月)3・4時限目 3年選択 生活支援技術の授業では居住環境の整備について学んでいます。今日は、2つのグループに分れて調べた、バリアフリーとユニバーサルデザインについて発表しました。知っているようで知らないことも多く、考えさせられる発表会となりました。

【福祉】家事支援の技法~洗濯~

令和7年4月21日(月)3・4時限目 3年生活支援技術の授業は、家事支援の技法 洗濯について学びました。漂白剤の種類では、実際に酸素系漂白剤と塩素系漂白剤の違いを確認するために色物タオルにかけ、タオルの状態を確認しました。正しい衣類の洗濯方法を理解することは介護に関わらず大切なことです。しっかり理解しておきましょう!

【福祉】介護職員初任者研修 開講式

令和7年4月16日(水)6時限目 福祉実習室にて、本校では第4回生となる介護職員初任者研修の開講式が行われました。今年度は12名の生徒が介護職員初任者研修の資格取得に向けて、決意表明をしてくれました。本校では2年間かけて資格取得していくため、大変なこともあるかもしれませんが、自分自身の目標に向かって頑張っていきましょう。生徒の皆さんが楽しく、わかりやすい授業となるように、教員の私も頑張っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。

【福祉】コミュニケーション技術

令和7年4月16日(水)3時限目 3年選択 コミュニケーション技術の授業は、8名の生徒が履修しています。「人間の理解と人間関係」という単元では、価値交流学習を行いました。7つの項目(権力・健康・学歴・愛情・名誉・金銭・誠実)について一番大切なものから順位をつけていきます。自分の順位を記入したあとは、4人での発表です。同じ高校に通う、同じ年齢の集団なのに、思いや考え方は一人ひとり違うことに気付くことができました。他者を理解することは、多方面から捉える視点をもつことが大切です!

【福祉】生活支援技術「生活支援の考え方」

令和7年4月14日(月)3・4時限目 3年選択 生活支援技術の授業がありました。今年度は6名の生徒が履修しています。今日は「生活支援の考え方」という単元で、70年前に流行した遊びや音楽、日用品について調べてみました。「美空ひばりって誰?」「名前しか聞いたことない!」という生徒もいれば、「ミルクのみ人形って何ですか?」「フィンガーチョコ 知らない」・・・などジェネレーションギャップに戸惑いが大きかったのは教員かもしれません。介護従事者は、様々な年代の方々と関わる仕事であり、時代背景を知ることは、利用者の方々を理解し、信頼関係を築くためにも欠かせないことです。若いから知らなくてよいのではなく、様々なことを自ら調べ、知ることがとてもよい支援につながっていきます。皆さん、頑張っていきましょう。

「おやま春マラソン2025」ボランティア活動

令和7年4月13日(日)小山市で開催されました「おやま春マラソン2025」の運営ボランティアにJRC部と介護職員初任者研修を受講している3年生の10名で参加してきました。城南高校は第2給水所の担当をさせていただきました。10Kmコースの6.8Km地点。雨の中、ランナーの方々の精一杯頑張って走っている姿に感動しながら、たくさんの声援を送りました。寒い日でしたが、生徒たちは積極的に行動してくれました。お疲れ様でした。

介護職員初任者研修 閉講式

令和7年1月17日(金)3時限目 福祉実習室にて、本校では第2回生となる令和5年度介護職員初任者研修の閉講式が行われました。介護職員初任者研修の資格を希望した8名の生徒は2年間かけて座学や演習、介護実習を頑張ってきました。初めての福祉や介護の学びは、新鮮でありながらも理解するまでに難しいこともたくさんあったと思います。2年間の皆さんの成長はとても素晴らしいものでした。閉講式の中での感想にもありましたが、「みんながいたから頑張れた、今後に生かしていきたい、介護実習は大変役に立った」など感動する言葉をありがとうございました。今日、この日を迎えることができたのは、学校のすべての先生方の支えや、介護実習を快く引き受けてくださった施設の方、そして、利用者様のご理解とご協力があることを忘れないでください。本日はおめでとうございました。

1学年 福祉講演会

令和6年12月19日(木)6時限目 1学年の福祉講演会を行いました。とちぎ介護人材育成認証制度についての説明のあとに、社会福祉法人 厚生会 特別養護老人ホーム 穂の香苑に勤務されている職員の方から、福祉や介護についてのお話を聞くことができました。短い時間でしたが、生徒は真剣に聞いており、学びの多い貴重な時間となりました。講師の先生をはじめ、ご協力いただきました栃木県社会福祉協議会の方々には本当にありがとうございました。

テーブルマナー講習会

3年「調理」「マナー研究」の授業で、小山グランドホテルにお伺いしテーブルマナー講習会を実施しました。

生徒たちは、美味しいお食事をいただきながら、カトラリーの使い方や食事のいただき方など講習を受けました。

皆で和やかな雰囲気をつくり、楽しい授業となりました。この経験が、今後の生活に役立つと嬉しいです。

《保育実践》

12月16日(月)認定こども園小山幼稚園に伺い、今年度最後の実習を行いました。今回は舞台を使い、サンタと子どもたちの楽しい劇をさせていただきました。生徒たちはセリフ・構成から考え、精いっぱいの劇をしました。園児の皆さんに楽しんでいただければ幸いです。反省点は多く出てきましたが、今後の進学において活かしてほしいと思います。

小山幼稚園の園児の皆さん、先生方には1年間大変お世話になりました。

ありがとうございました。

【福祉】介護実習を振り返って

令和6年12月13日(金)3・4時限目 3年生活支援技術の授業は介護実習を振り返っての発表会を行いました。今日は、授業公開日であったため、保護者の方々にも見ていただくことができました。11月上旬に介護老人保健施設と通所リハビリテーションの実習をさせていただき、学んだことや今後の課題などについてパワーポイントにまとめました。生徒の発表から、介護の実際や、利用者様とのコミュニケーション、実際の介護技術などたくさんの学びを得たことが伝わってきました。この学びは、介護だけでなくこれからの人生の中で役に立つことだと思います。8名の生徒の成長が感じられる発表会でした!

【福祉教育】3学年 視覚障害者について

令和6年12月10日(火)5・6時限目 プレゼンテーション室にて、3学年福祉教育を実施しました。本日は、視覚障害である佐藤佳美先生の講話でした。先生は、全盲でありながらも、「私は目が見えないのが当たり前、何でもできる」と、生徒の前で紙を折ったり、リンゴの皮むきを披露してくれたりしました。佐藤先生は、目が見えないことは「こわい、何もできない、かわいそう」ではない、障害もその人の個性の一部であると話されていたことがとても印象の残りました。今日、先生の講話を聞いて、生徒一人ひとりが感じたことや考えたことを大切にしていただきたいと思います。佐藤先生、大変ありがとうございました。

【福祉教育】2学年 認知症サポーター養成講座

令和6年12月9日(月)6時限目 2学年は認知症サポーター養成講座を受講しました。認知症について、若年性認知症、認知症の方とのかかわり方などを学びました。超高齢社会の今、認知症の方はたくさんいます。自分にできることは何かを考え、行動できる人になってほしいと思います。本日、講話をしてくださいました、地域支援推進員の方々、大変お世話になりました。

《保育実践》

12月7日(土)認定こども園小山幼稚園で小幼祭がありました。

3年保育実践を履修している生徒が伺わせていただき、子どもたちにゲームの説明や準備・片付け等を行いました。平日の実習とは一味違った経験をすることができました。また、10月28日と11月11日の交流クッキングでの感想、模造紙壁画をいただき、生徒も大変喜んでいました。

参加させていただき、ありがとうございました。

【福祉】介護職員初任者研修 修了試験

令和6年12月9日(月)3時限目 3年選択 生活支援技術の授業は、介護職員初任者研修の修了試験を実施しました。今日は、プレゼンテーション室をお借りして、60分間の試験です。期末試験が終わったばかりですが、生徒たちは週末、しっかりと学習してきたようです。2年間かけて学習してきた介護職員初任者研修ももうすぐゴールです。試験の結果を楽しみにしたいと思います。

《保育実践》

10月28日、11月11日に認定こども園小山幼稚園のももぐみさん、ゆりぐみさんと交流クッキングを実施しました。

3年の保育実践、調理の授業を履修している生徒で力を合わせて、おいしいピザ作りや校内探検を行いました。

今度は小山幼稚園にお伺いをして、実習をさせていただくので準備を頑張りたいと思います。

本日は、城南高校に来ていただきありがとうございました。

「ふくし×スポーツフェスティバル2024」ボランティア

令和6年11月9日(土)小山市社会福祉協議会主催 「ふくし×スポーツフェスティバル2024」が小山市立体育館で行われ、JRC部と福祉科目を履修している有志の生徒でボランティア活動に参加してきました。車いすバスケットボール、ボッチャ、モルック、フライングディスクの体験コーナーがあり、自分の担当するブースでお手伝いをしました。また、時間のある時は、私たちも体験させていただき、パラスポーツの楽しさを実感しました。地域の方々と触れ合うことができ、良い経験をさせていただきました。

【福祉】介護実習

令和6年11月7~8日 介護職員初任者研修課程を履修している生徒8名は、小山市にある 医療法人社団 友志会 介護老人保健施設 空の舎、通所リハビリテーション ヒバリゆかいの方々のご協力を得て介護実習を2日間実施しました。介護の現場を見学と実習指導者の方のご指導のもと、実際にベッドメイキングや移動、食事、コミュニケーションなどの支援をさせていただきました。緊張した2日間でしたが、学校では学ぶことのできない貴重な経験をさせていただき、生徒は本当に学びの多い実習となりました。施設職員の方々、ご利用様、大変ありがとうございました。

《1年家庭基礎》 金融教育講座

11月6日(水)、8日(金)に中央労働金庫小山支店の桧山様、伊藤様、山崎様にお越しいただき、金融教育講座を実施しました。

お金を「使う」「ためる」の話から始まり、計画的に貯金をするには先取り貯蓄という方法を生徒は学びました。また、投資についても説明していただき、ローリスク・ハイリターンは存在せず、長期的に楽しむものだということを生徒は知りました。

今回の講話を通して、経済の分野が生徒にとって身近に感じ、さらに興味をもって学んでほしいと思います。

2日間、お忙しい中お時間をいただきありがとうございました。

【福祉】バイタルサイン測定

令和6年11月6日(水)4時限目 3年選択 こころとからだの理解の授業では、バイタルサイン(生命徴候)についての学びをしました。バイタルサインとは、生きている徴候のことであり、通常、体温・脈拍・呼吸・血圧のことです。正常値や測定方法などを学んだあとは、生徒同士で演習です。緊張すると、脈が見つからず上手く測定できない生徒もいました。また、はじめて血圧測定をした生徒もおり、よい経験となりました。正常値を知ることもとても大切ですが、自分を知ることも大切なことです。平常時を知らなければ、異常に気付くことはできません。看護系に進学する生徒は、今日の演習はしっかり覚えておきましょう!

さんフェアとちぎ2024 作品展示(福祉)

令和6年10月26日~27日 第34回全国産業教育フェア栃木大会が宇都宮市で開催されました。マロニエプラザの会場では全国及び県内の専門高校等の紹介や実習等で製作した作品等の展示が行われ、本校の福祉の展示もさせていただきました。たくさんの方々に本校の取り組みについて知っていただく機会となりました。

【福祉】ベッドメイキング実技試験

令和6年10月28日(月)3年選択 生活支援技術の授業は、ベッドメイキングの実技試験を実施しました。放課後等を使って練習した成果の発表です。初めての実技試験に緊張し、手が震えている生徒もいました。緊張すると、練習ではできていたことができなくなってしまうこともあり、試験監督をしている教員もドキドキしながらの試験となりました。結果は、8名中、2名が合格!ベッドメイキングは、介護も看護も一番はじめにできなければならない技術のため、採点も厳しく行いました。不合格の生徒は、合格するまで行う予定です!振り返りをした点をもう一度復習しておいてください。やればできる!

【福祉】一人で行うベッドメイキング

令和6年10月18日(金)3・4時限目 3年生活支援技術の授業は、先週に引き続きベッドメイキングの授業でした。一週間たつと忘れてしまう生徒もおり、三角コーナー、四角コーナーの復習からスタートしました。「なんで先生は簡単そうにできるの?」という生徒の質問に「私たちプロなので」と返答しました。介護も看護もベッドメイキングは基本の実技!できて当たり前のものです。復習のあとは、一人でベッドメイキングを行う方法を学んだあと、個人練習です。とても涼しい日でしたが、汗だくでシーツと格闘していました。10月28日は実技試験を行う予定です。

【福祉】ベッドメイキング

令和6年10月11日(金)3年生活支援技術の授業は、「睡眠・休息の支援」について学びました。自分の睡眠について考えたあとは、睡眠の種類やリズム、睡眠障害などについての学習をしました。そして、いよいよベッドメイキングの演習です。今日は、デモストレーションを見学した後は、ペアになってベッドメイキングの練習をしました。三角コーナーの作り方に生徒は苦戦しながら、きれいに美しくできるように頑張りました。今日は美しさまではできませんでしたが、方法については理解できていました。来週は、きれいに美しく、そしてスピーディーにできるように頑張っていきましょう!

《保育実践》

10月7日(月)3,4時間目に認定こども園小山幼稚園に伺い、実習をさせていただきました。

今回は、生徒自身で活動内容を考え、製作物を準備して…と多くの授業時間を費やしました。しかし、進行方法や園児との接し方など改善点の多い実習となりました。

反省点を改善し、今後の実習をより良くするために活かしていきたいと思います。

お忙しい中、生徒の実習にお時間をいただきありがとうございました。

【福祉】排泄の支援

令和6年10月4日(金)3年生活支援技術の授業は、排泄の支援について行いました。まずはじめは、排泄支援の用具について学習しました。オムツは知っていても、新生児用のオムツとは異なり、かなり大きいことにびっくりしている生徒もいました。また、介護現場での使用頻度は少ないですが、尿器や便器についても実際を見て学びを深めました。ポータブルトイレは、利用者の方に合わせて高さを変更することができることや、トイレットペーパーホルダーがあることなどに感激しながら、実際に座ってみました。来週はポータブルトイレでの介助方法について学ぶ予定です。

【福祉】ベッド上での洗髪

令和6年9月30日(月)3・4時限目 3年生活支援技術の授業は、ベッド上での洗髪を行いました。病気や安静等で、どうしても入浴ができない人や、洗面所まで行くことができない時にベッド上で洗髪を行うことがあります。今日は、介護モデル人形のケイコさんを使って実施しました。ベッド上で行うことは、利用者様に苦痛を与えず、きれいにそして爽快感を得ていただけるように支援するだけでなく、寝具やシーツ、マットレスを濡らさないなどの注意も必要です。今日はケイコさんでしたが、自分が利用者様の立場になって考え、支援していきましょう!

【福祉】入浴・清潔保持の支援

令和6年9月20日(金)3・4時限目 3年生活支援技術の授業は「入浴・清潔保持の支援」について学びました。今日は、座学を学んだあと、部分浴として手浴・足浴の演習を行いました。教員がケイコさん(モデル人形)にデモストレーションを実施したあと、二人のペアになり、手浴・足浴を行いました。準備は何が必要か、何に注意したらよいか、どのように実施したら利用者様に心地よく感じてもらえるか、など考えることができた演習になりました。今日は大変暑い日であったため、お湯ではなく、水での実施でしたが、本来であればお湯の温度にも気を使っていかなければならないため、家で復習してください!