文字

背景

行間

2016年11月の記事一覧

附属中 第12回佐野市小中学校PTAレクリエーション大会

中学3年保護者会

5時限目の授業見学の後、6時限目に全体会を行いました。

全体会の内容は以下の通りです。

①PTA会長代行挨拶

②校長挨拶

③併設型高等学校入学について

④就学支援金、奨学給付金

⑤生徒指導部・学習指導部より

⑥学年より

PTA会長代行挨拶 校長挨拶

その後、各学級に分かれて懇談会を行いました。

90名以上の保護者の方にご来校いただき、とても有意義な保護者会となりました。

マラソン・ウォーキング大会

11/18(金)秋晴れの中、本校伝統の唐沢山往復の校内マラソン・ウォーキング大会を実施しました。

学校グラウンドから秋山河川敷を経由して、唐沢山頂までの往復17.6kmのコースを、中高・男女別にマラソンまたはウォーキングしました。

高校男子 : マラソン17.6km

高校女子 : ウォーキング7.5km+マラソン10.1km

中学3年 : ウォーキング10.7km+マラソン6.9km

中学1,2年 : ウォーキング17.6km

選手宣誓 女子スタート

高校男子の優勝者のゴール 高校女子の優勝者のゴール

中学女子の表彰 中学男子の表彰

高校女子の表彰 高校男子の表彰

各生徒が自分の目標に向かって、互いに切磋琢磨し、励まし合いながら、「旭城魂」を胸に最後まで頑張りました。

本大会では、多くの保護者の皆様や地域の皆様に、準備や運営、生徒の安全への協力など様々な形でご支援いただきました。ありがとうございました。

上位入賞者

高校男子

1位 兵藤 賢(2年1組) 1h08m20s

2位 杉山 聡(1年3組) 1h09m16s

3位 三木 晴太(3年4組) 1h10m11s

高校女子

1位 佐川 仁美(1年2組) 43m48s

2位 加川 こもも(1年1組) 45m00s

3位 渡邉 亜美(3年3組) 47m10s

中学男子

1位 寺島 岳都(3年1組) 25m38s

2位 鈴木 陽大(3年3組) 25m55s

3位 小倉 大輝(3年3組) 26m01s

中学女子

1位 小玉 瑛美(3年3組) 29m00s

2位 有澤 音羽(3年3組) 29m13s

3位 白石 有香莉(3年2組) 31m35s

中3箏・三味線・尺八体験

11月16日(水)、中3の箏・三味線・尺八の体験が行われました(各クラスとも2時間連続授業)。

生徒は、希望により箏、三味線、尺八に分かれ、「さくらさくら」を練習し、最後に、三味線と尺八の合奏、箏の合奏を行いました。

箏に初めて触れた1年生の合奏(11月9日)と比べると、3年生の箏の演奏には様々な技術が加わっており、成長の跡が感じられました。また、三味線や尺八は、3年生にとって初めての体験でしたが、りっぱに曲になっており、それぞれ達成感を得ていました。

今回は、時間の関係で叶いませんでしたが、箏、三味線、尺八、すべての楽器による合奏ができれば、きっと素晴らしい演奏になったことでしょう。

今回も、動画で演奏をお楽しみください。

三味線・尺八の合奏と箏の合奏(前半・後半)です。

(なお、本HPは、スマホやタブレットでの動画再生には対応していません。パソコンから再生してみてください。)

附属中 伝統文化教室 狂言

11月17日(木)、本校体育館において伝統文化教室「狂言」が開催されました。国際人として活躍できる真のリーダーになるためには、日本の伝統文化を正しく理解することが大切です。

今回は、大蔵流 茂山狂言会の皆さんにお越しいただき、生徒が共演する演目「菌(くさびら)」など鑑賞し、本物に触れ、日本の伝統文化の奥深さを再確認することができました。

附属中 佐野市郷土博物館訪問

11月11日(金)、附属中1年生が佐野市郷土博物館を訪問し、第64回企画展「宮島文庫からたどる田中正造」と、常設展を見学してきました。今回の企画展は、佐野高等学校宮島文庫の中の田中正造関係書簡を中心に展示され、博物館の松本喜好先生から詳しく説明していただきました。宮島文庫は、佐野市出身である宮島清次郎さんの御遺志により、御遺族の寄付で購入された書籍等の資料です。宮島さんの御遺志に感謝するとともに、しっかり勉学に励んでほしいと思います。

附属中 栃木県英語スピーチコンテスト

11月10日(木)、第26回栃木県中学校英語スピーチコンテストが栃木市文化会館で行われ、本校から佐野市の代表として2名の生徒が参加し、両名とも、すばらしいスピーチを発表しました。そして、1年生の代表生徒が、県の最優秀賞に輝きました。

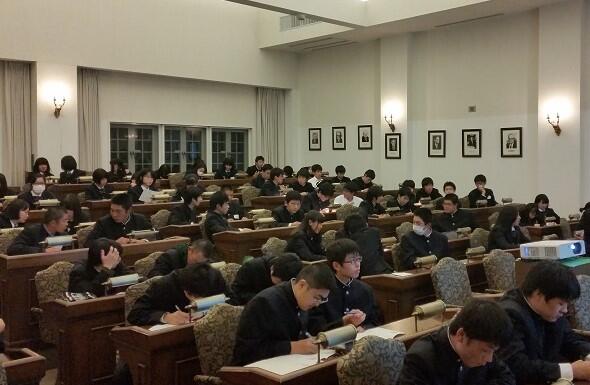

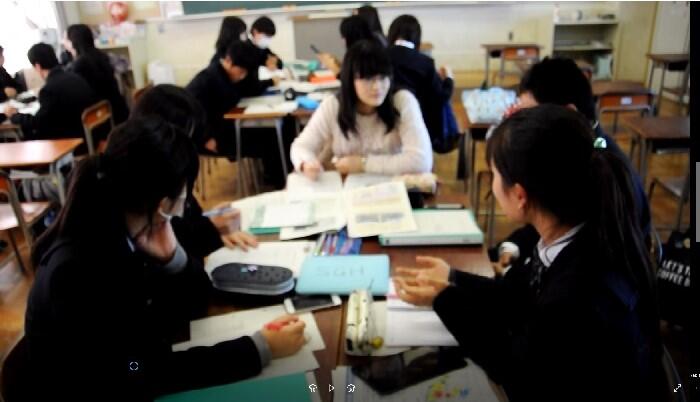

とちぎ英語教育推進中核教員研修

11月17日(木)に平成28年度「とちぎ英語教育推進中核教員研修」における授業研究会が本校で実施されました。県内各地の小中高で英語教育を行っている先生方が約20名参加しました。「思考力を伴った、コミュニケーション活動の工夫」を研究テーマに、本校の高山晃子教諭による「コミュニケーション英語Ⅱ」の授業(2年1・2組、5限目)を行いました。

本日の授業内容

1 Small Conversation :自分の意見を友達に伝え、意見を聞く。

2 ディベートの試合 :論題 Genetically modified foods should be banned.

遺伝子組み換え食品は禁止すべきである。

3 まとめ :今回話したことを振り返り、英語で自分の意見を書く。

(参加された先生方のコメントより)

・驚きの連続でした! 生徒の会話、難しいテーマでのディベート、英語でのメモ、リスニングなど‥‥4月からのトレーニングがあったからこそだと思います。すごい1時間でした。(小学校)

・高校の授業を参観するのは初めてだったので、とても楽しみにしていました。期待をはるかに超えたレベルの高い素晴らしいものでした。中学校を卒業してわずか1年半であそこまで英語を使えるようになっているということに、先生のご指導と、がんばっている生徒に心打たれました。(中学校)

・生徒達は自分の意見を伝えるだけでなく、相手の言っていることを熱心にメモをとっていました。わからないことは生徒どうしで確認しあうなど、アクティブラーニングになっていることを感じました。(高校)

*授業の様子は、動画でも配信しています。

高1イングリッシュキャンプ報告

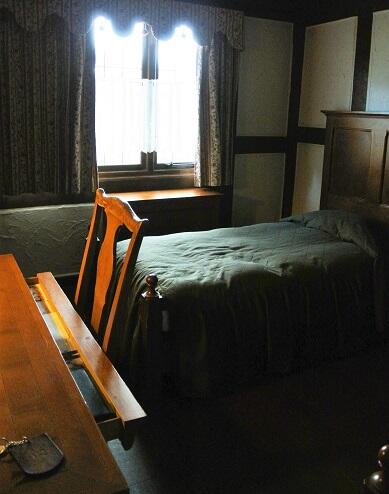

11月14日(月)から15日(火)、高1はイングリッシュキャンプに行って来ました。福島県岩瀬郡にあるブリティッシュヒルズにおいて、ネイティブの先生たちから全て英語で講義を受けました。充実した2日間を過ごすことができました。

ブリティッシュヒルズには、10時頃到着しました。

ここから先の会話は、すべて英語です。

(HPは日本語で紹介します)

まず、オープニングセレモニーを行い、関涼花さん(3組)によるスピーチがありました。

その後、各部屋ごとにチェックインし、鍵を渡してもらいました。部屋はイギリス調で、とても良い雰囲気でした。これからの活動への期待が高まります。

昼食は「ビュッフェランチ」というバイキング形式でした。

午後は「サバイバルイングリッシュ」として、グループに分かれ、ゲームなどのアクティビティを交えながらのコミュニケーション活動を行いました。生徒からは、「こんなに英語を楽しいと感じたことはなかった」などの声があがりました。

テーブルマナーの講座を受けてから、コースディナーを体験しました。雰囲気はまさにハリーポッターの世界です。クラスごとにおいしいディナーに皆満足していました。

夜は、Tuck Shop というイギリスのお菓子屋さんで買い物を楽しんでいました。

また、この日は、「ウルトラスーパームーン」が見られる日でした。佐野では、夜、雨が降っていましたが、福島県のブリティッシュヒルズでは、雲の切れ目から見ることができました。

11月15日(火)

11月のわりにとても暖かく、散歩するのにも良い天気でした。

この日は、以下の講座から2つ選んで受講することができました。

・World of Music

・World of Sport

・Let's have a discussin

・English language in Film

・Drama

・Cooking Scones

・Gel Candle

昼食の後、Closing Ceremony が行われました。

熊倉雅紘くん(3組)が代表でスピーチをしました。

この体験を終えて、生徒からは「ネイティブの先生と会話ができて、良い体験になった。」「今後、もっと英語の勉強に力を入れたい」などの感想がありました。」

高1イングリッシュキャンプ

イングリッシュキャンプは、福島県にあるブリティッシュヒルズという施設で英語漬けの生活を送る、いわば国内留学です。様々なワークショップやアクティビティーを通じて、英語力の向上はもちろん、英国文化に触れ視野を広げ、グローバル人材の育成につなげることをめざした取り組みです。

高1 高大連携課題研究プロジェクト

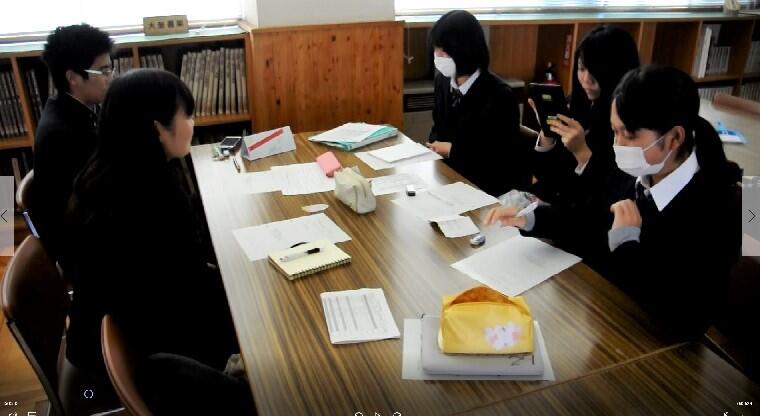

11月12日(土)、土曜講座終了後、高校1年生全員による、第3回「高大連携課題研究プロジェクト」を実施しました。

課題研究は、SGH活動の柱となるものですが、本校は高校生だけでなく、班のメンバーに大学の留学生や留学経験者が1名ずつ加わっています。宇都宮大学国際学部、足利工業大学、白鴎大学、佐野短期大学、東京海洋大学、東洋大学、法政大学、明治大学などの学生が参加しています。留学生等が加わることで、様々な考えを持った異年齢集団での協働学習となり、高校生だけで考えるよりも、視野が広がり、グローバルな発想や思いもよらない考えが生まれてきます。また、生徒と世代が近いので、3回目ともなると、何でも話せる仲間にもなってきます。

今日は、11月3日(祝日)に宇都宮大学で行った中間発表会の結果を踏まえ、さらに研究を発展させるための話し合いを行いました。

☆課題研究を行っている様子を動画でもご覧ください。

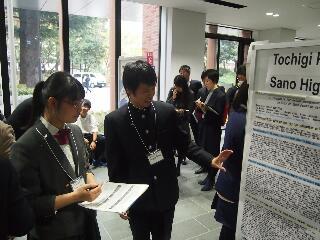

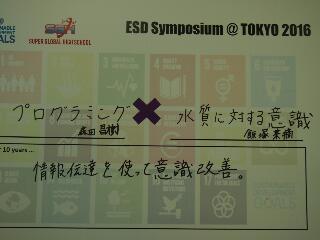

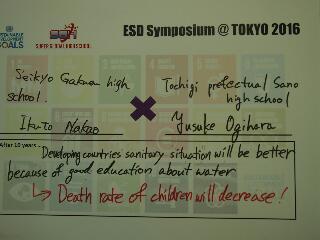

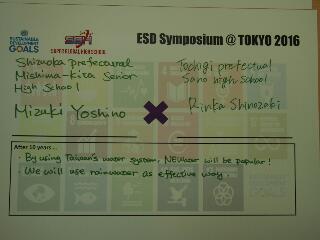

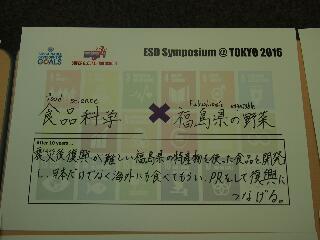

全国SGH校生徒成果発表会@Tokyo2016

午前中のESDシンポジウムで基調講演を頂いた佐藤真久教授にも佐高ブースにお越し頂きました(やり取りはすべて英語)。全国のSGHや海外の高校生と台北モデルの水資源管理策の提言についてセッションを行い、示唆に富む質問と具体的なご助言を頂き、今後の研究への大きな励みとなりました。

ランチ・セッションではいくつかの班に分かれて「持続可能なグローバル社会」についてセッションを行いました。

このランチの時間に、SGHクラブ研究班リーダーの岩永光喜君(高2)から参加生徒に『佐野水』(280ml)を差し入れしました。中身はただの佐野市の水道水です。100%地下水である佐野市の水道水の水質を全国のSGH高校生に広報するとともに、試飲して市販のペットボトル水との飲み比べ調査にご協力頂きました。この日のために佐野市水道局にお願いして、担当者(笠原薫さん)のご厚意で、120本を無償提供頂いたものです。

・ポスターセッションと並行して「きき水総選挙! in Tokyo(佐野市の水道水と市販のペットボトル水との飲み比べ調査)」を実施しました。佐野市の水道水の水質について、全国のSGHや海外の高校生から好評でした。認知とインパクトを与えることができました。

ランチセッションでの協働提言です。

ポスターセッションの終了後も、親しくなった全国のSGH生徒とお互いの研究について話し合ったり、連絡先を交換したりしていました。

このような人的ネットワークを広げる力もまた、グローバルリーダーとしての基礎です。グローバルな社会課題の解決のためには、自分一人ではなく、多様な背景を持った者どうしで協働できることがポイントだからです。

岩永光喜君(高2)・今日の感想今回のイベントを通して大きく分けて3つ思うことがありました。1つ目は自分の英語力の未熟さです。シンポジウムでの発表を聞いていると発表者の方々はもちろん質問をする聴衆側も非常にレベルが高く、同世代の人でもこんなに話せるんだ!というのに驚いたと共に、もっと自分も「話せる英語」を勉強したいと思いました。2つ目はコミニュケーション能力の大切さです。ランチミーティングでは初対面の全国の高校生の方とお話をする機会がありました。最初は緊張してなかなか喋れなかったのですが、自己紹介や、研究の紹介などをしているうちに楽しく話すことができ、積極的になることができました。3つ目は自分たちがいかに色々な方々に支援や応援されているのかを感じたことです。多くの先生方や開催校の筑波大学附属坂戸高校の生徒の方々のバックアップや、ポスターセッションの際に質問や意見、新たな課題、応援などを下さった方々また、さの水を提供してくださった、笠原薫さんをはじめ佐野市水道局の方々など、多くの方々に支えられてこの研究ができていることを感じました。他にもたくさんのことを学び、感じ取れた充実した1日でした。

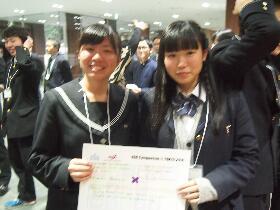

篠崎凛花さん(高2)

・周りが英語で話している中、自分は日本語でしか話せないことにとても悔しく思いました。自分の英語力のなさを実感したとともに、同い年が英語を話していることでいい刺激を受けました。他のSGH校の人の研究を聞いたり、同じ研究をしている高校生と話して意見を交換できたりしてとてもよかったです。

加川こももさん(高1)

・私は今回のシンポジウムで全国のSGH指定校の高校生と交流して、研究の内容や進め方を学んだり、同じ高校生が英語で自分の意見を述べている姿を見て、私も頑張らなければと思ったり、いい経験ができました。今日見つけた課題を忘れず、これからも頑張っていこうと思います。

飯塚菜摘さん(高1)

・口頭で発表した4グループの研究内容の深さに驚き、自分たちももっと自分たちの研究を深めなければいけないと思いました。自分たちと似た研究をしている学校があって、その人たちと意見交換ができたのでいい経験になりました。また、ランチミーティングの際に、初対面の人と話すことで、自分が持つコミュニケーション能力を伸ばすことができました。今回のシンポジウムを通して、もっともっと英語を頑張らなければいけないことと研究を深める必要があることがわかりました。

荻原佑介君(高1)

・シンポジウムで発表していた学校は、どこも研究内容が素晴らしいのはもちろんの事、パワーポイントも見やすく作られていて参考にしていきたいと思いました。また、ポスターセッションやランチミーティングの際に他のSGH指定校の生徒と交流し、他校ではどのように研究を進めているかなどを知ることが出来ました。

高森和希君(高1)

今回のシンポジウム自体が思っていた以上に英語中心で理解するのが大変だった。自分の英語力ではグローバルのレベルには全然達していていないと痛感した。他のSGH校生との交流では多様な研究、体験の話を聞くことができとてもよい経験となった。

石川健吾君(高1)

シンポジウムでは、特にポスターセッションにおいて、研究水準やその調査力には称賛の言葉を頂いた一方、写真と文章表現において「文章が多く、読みづらい」という指摘を頂きました。その他の学校のポスターは分かりやすく見やすく、口頭発表も人を引きつけるものがありました。その他、ランチ・セッションでは他の指定校の方々と課題の取り組みやその他の話で意気投合することもできました。佐野高校のSGHのテーマと大きく違うテーマに取り組む高校ばかりで、相手の高校の研究の動機や研究の成果に感心しました。

中1農業体験 収穫祭

さつまいもを調理する班、畑を次年度に向けて復旧する班、

昇降口や廊下、自転車小屋をきれいにする班に分かれて活動しました。

農業体験を通して作物を育てることの大変さ、収穫できたときの喜び、

協力して活動に取り組むことの大切さを学びました。

中1箏体験

文化庁の「文化芸術による子供の育成事業(芸術家の派遣事業)」によるものです。講師は、プロの箏曲演奏家として活躍している古橋紀子先生(佐野市出身)と石留裕子先生です。

各クラスとも2時間連続の授業で行われました。「六段の調」など、季節を感じさせる馴染み深い曲の実技披露に続き、「さくらさくら」の実技指導が行われ、最後には「さくらさくら」を2部合奏で講師と共演しました。生徒達は箏を演奏するのは初めての体験でしたが、短時間の練習で講師の先生方もびっくりの素晴らしい演奏を聞かせてくれました。

中1林業体験

学校林にて下草刈りを体験してきました。体験を行う前に、林業についてお話をいただきました。

この体験を通して林業に対する知見を広めることができました。SGHである本校のテーマは「持続可能な社会への貢献」です。今日の体験が、生徒一人一人の視野を広め、今後の取り組みに何らかの良い影響を与えてくれることでしょう。

中1環境講座

平成28年11月7日(月)3・4限目に「中1環境講座」が開催されました。講師は、ソーラークッカーの研究および普及活動に取り組んでいらっしゃる足利工業大学総合研究センター長の中條祐一先生です。「ソーラークッカーにできること」と題して、なぜ、ソーラークッカーが必要なのか、そして、ソーラークッカーでどんなふうに料理ができるのか、を教えていただきました。

アフリカでも薪不足は深刻で、森林率の減少は著しく、各国のNGOが各種ソーラークッカーを持ち込んではその普及に努めています。 (以上、中條先生のHPより)

授業の後、全員で屋上に上がりました。9時30分にセットしたソーラークッカーには、飯ごうや鍋がおかれており、約2時間半かけて調理が行われていました。今日は快晴だったため、飯ごうの中ではケーキがおいしそうに焼けていました。ふたを開けると香ばしいにおいが漂います。

パラボラ型のソーラークッカーは、より多くの光を集めることができるので、火力が必要な調理も可能です。鍋に入っているのは、粒状のパスタのような食べ物だそうです。

日本では、ソーラークッカーと聞くと、アウトドア系の楽しみの一つ、という印象もありますが、これがアフリカなど食事を作る際の薪が不足している地域に普及することで、森林の減少にも貢献することができます。まさに「エネルギーの地産地消」、持続可能な社会の実現に大きな力となります。もしかしたら、佐高生・附属中生もソーラークッカーで、世界に貢献することができるかもしれません。SGHという視点から改めて見てみると、今日の体験には、大きなヒントが示されていたように感じました。

最後に、旭城ホールに戻り、中條先生にみんなでお礼の挨拶をしました。中條先生は、明日(11月8日)から11月16日まで、ケニアでソーラークッカーの普及活動をされるそうです。

お忙しい中、ありがとうございました。

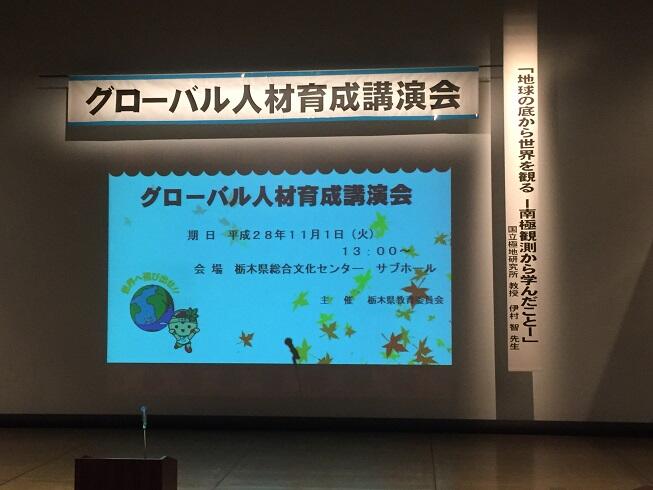

グローバル人材育成講演会

11月1日(火)、栃木県総合文化センターのサブホールで、「平成28年度グローバル人材育成講演会」が行われました。栃木県教育委員会の主催により、世界を視野に入れて活躍する企業人等の講演や、県内高校生の留学経験者等による体験発表などを通して、次世代を担う若者の好奇心や挑戦する意欲を喚起し、幅広い教養と専門性を身につけたグローバル人材育成の機運を高めることをねらいとしています。

本校からは、2年生の新井隆太君がパネリストとして参加しました。また、本校の10名の生徒が、新井君の応援団として参加しました。

講演「地球の底から世界を観る -南極観測から学んだこと」

講師:国立極地研究所 教授 伊村 智 氏

(伊村先生は、佐野高校の「SGH運営指導委員」のお一人でもあります)

パネルディスカッション①(長期留学関係)

「高校時代に長期留学すること」

パネリスト 宇都宮女子高等学校

宇都宮中央女子高等学校

パネルディスカッション②(海外研修関係)

「海外で学ぶこと、挑戦すること」

パネリスト 佐野高等学校(新井隆太君)

栃木高等学校

足利高等学校

新井君は、夏休み中に参加した「アジアサイエンスキャンプ」(インド)と和歌山県で実施した「アジア・オセアニア高校生フォーラム2016」について、体験したことなどを発表しました。司会者からの質問には、常に3人のパネリストのトップバッターとして、ユーモアを交えながら、的確に答えていたのが印象的でした。

インドでは朝昼晩と3食ともカレーだったことや、持っていった福神漬けが役に立ったことなどで会場を沸かせたり、なるほどと納得させられる受け答えには、さすがは「グローバル人材!」と感心させられました。

SGH課題研究中間発表会@宇都宮大学

高1生全員(5人ずつ32班)が、課題研究テーマごとに専門の大学教員及び大学生・大学院生の前で、これまで取り組んできたフィールドワーク・課題研究の成果をプレゼンしました。

第一線の研究者と質疑応答を行い、改善点の指摘や新しい視点の教示を始めとするアドバイスを直接頂くことができ、今後の研究への大きな励みとなりました。

今日は最初のうちは「大学教授の前でプレゼンするなんて、とても緊張します」という声も少なくありませんでした。しかし、生徒たちはみな頑張ってよくやり遂げました。

専門の大学教員の具体的なご助言そのものだけでなく、研究への熱意や、何気ない一言に現れる考え方や発想に直接触れることができて、今からこの先生のもとで大学生になりたい!と研究への志を新たにした生徒も出てきたのではないでしょうか。

我々佐野高校教員も、単に大学に合格できる高校生ではなく、研究慣れした「大学に入って伸びる高校生」が育つSGHを、生徒と一緒に作って行くつもりです。

最初に松金公正教授(佐高SGH統括アドバイザーでもあります。)から激励とご挨拶を頂きました。

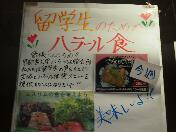

「先生! "ハラールフード"を見つけました!」と、ある生徒が報告してくれました。

イスラム教徒向けに調理された食べ物です。

単に「珍しい異国の食文化」ではなく、真の多文化共生社会について考えるきっかけになるとよいですね。

大学教員や大学生を前にしてプレゼンを行っています。

プレゼン内容について、生徒たちはルーブリックを使って相互評価を行います。大学教員や大学生・大学院生にもルーブリックを用いて定量的な評価をして頂きます。

課題研究内容について「ダメ出し」や「手厳しいアドバイス」を頂いた班もありました。これもまたありがたい経験として生きてきます。しっかりメモに書き留めましょう。ほろ苦さを味わえる。甘いものだけが好きな子どもと違って、苦さを糧にできるのが大人です。

附属中1年 農業体験

特にありません。