文字

背景

行間

環境建設システム系の日々

課題研究発表会 環境設備科3年生

2級土木施工管理技術検定 環境土木科3年生全員合格(100%)

令和4年1月14日(金)に「令和3年度 2級土木施工管理技術検定 第1次検定(後期)」の合格者が発表されました。本校の合格率は100%でした。3年生全員が合格することができました。なお、一般社団法人全国建設研修センター発表の今年度の合格率は70.9%でした。

他にも「令和3年 測量士補試験」に挑戦し、本校の合格率は60.0%でした。なお、国土地理院発表の今回の合格率は34.8%でした。

いずれの試験も全国平均合格率を上回る結果でした。

環境土木科 「土木の日」の集い並びに第39回研究発表会

11月8日(金)に令和3年度「土木の日」の集い並びに第39回研究発表会(主催 土木学会関東支部栃木会・栃木県魅力ある建設事業推進協議会・栃木県建設技術協会)が開催され、産・学・官による11件の研究発表がありました。その中で、環境土木科3年5名が「私たちの考える未来のまちづくりについて」を発表いたしました。

審査の結果、優秀賞を受賞することができました。

公務員(栃木県庁)合格

環境を計る実習 環境設備科

生活環境を守る指標の一つとして、【騒音計測実習】をしました。

生活環境を守る指標の一つとして、【騒音計測実習】をしました。私たちを取り巻く建設現場や建築設備の機器から発する音について、その計測技術を学びました。

【環境設備科3年実習】

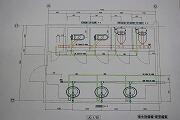

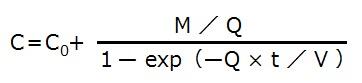

FILDER Cubeを用いたCAD実習(環境設備科3年生)

自分で作図した図面を3Dで確認することができるので、生徒は驚きと興味を持って実習に取り組んでいます。

出前講座

3月2、3日、環境土木科2年生を対象に宇都宮建設業青年の会の主催、一般社団法人宇都宮建設業協会ならびに一般社団法人測量設計業協会の共催により出前講座を実施しました。

1日目は、建設業の現状と未来について講話をいただきました。

2日目は、ICT建機見学とドローン及び3D測量体験を行いました。

講話の様子 ドローン体験の様子

ICT建機のデモンストレーションの様子 ICT建機で整形した校章で記念撮影

環境建設システム系1年生、校内生徒研究発表会を視聴して

生徒は他の学科の発表も真剣に聞いており、生徒の感想には「冷暖房の機能を普段から使用しているものに組み合わせるという考えが思いつかないし、面白いなと感じた」や「一人ひとりが自分の役割をしっかり果たしていることがすごいと思った。自分も皆と協力してつくってみたい」、「これまで勉強していたことが何かの役に立つことができていて、自分も課題研究をする際には何かの役に立つようなことがしたいです」など、様々な感想がありました。

環境設備科3年生 課題研究発表会

【発表内容】

1 資格取得への挑戦(消防設備士)

2 うつのみやイルミネーション2020に参加して

3 バーベキューコンロの製作

4 オリジナル椅子製作

5 バーベル用プレート収納ラックの製作

6 2級配管技能士・とちぎものづくり選手権への取組

7 2級管工事施工管理技士への取組

8 第58回技能五輪全国大会(愛知国際展示場)への取組

9 箱庭の製作

10 個別冷暖房付きオフィスデスクの製作

環境土木科学習 課題研究発表会

令和3年1月18日(月)、環境土木科の課題研究発表会が行われました。3年生が一年間かけて取り組んだ研究の成果を発表しました。発表会には、2年生が聴衆として参加し、発表を真剣に聞いていました。

《研究テーマ》

1.土の種類による工学的・物理的性質について調査研究

2.簡易ガイダンスマシンシステムと3次元データの取扱いについての研究

3.プランター製作&Jw-CADの応用

4.宇都宮市立南図書館の地図づくり ~僕らの青春測量~

5.宇都宮市の年別降水量と災害

6.コンクリートカヌー製作

7.土木構造物の模型製作(北九州空港)

環境土木科学習 資格試験合格発表

本校では3年生が挑戦し、合格率は97.5%でした。

1月18日(月)に令和2年測量士・測量士補試験の合格者が発表されました。なお、国土地理院発表の今回の合格率は30.3%でした。

本校では3年生と2年生が挑戦し、本校の測量士補の合格率は51.0%でした。

いずれの試験も全国平均合格率を上回る結果でした。

環境建設システム系1年生80名全員合格

環境建設建設システム系1年生80名が受験し、80名全員合格しました。放課後補習を含め、全員が真剣に取り組んだ結果だと思います。

続けて良い結果が出せるよう頑張ります。

うつのみやイルミネーションに参加

IoT実習 環境設備科

【写真】マイコンを用いたLEDの点灯制御や液晶ディスプレイへの文字表示

とちぎものづくりフェスティバル 金賞

~とちぎものづくり選手権~

10月に栃木県立県央産業技術専門校でものづくりに関する競技大会が開催され、配管の競技職種で、環境設備科3年 大出陸斗さん が高校生の部 金賞 (産業労働観光部長賞)を受賞しました。このたび、総合文化センターで行われた表彰式に参加しました。

【写真】 左:金賞を受賞した大出さん 右:表彰式の様子

(他にも、旋盤、建築製図、建築大工、電気工事、電子機器組立、フラワー装飾、溶接の各職種の競技が実施されました。)

配管技術の高さで、全国大会銅賞(3位)に入賞

11月14日(土)愛知県国際展示場で開催された 第58回技能五輪全国大会「配管」種別において、環境設備科 3年 石井悠貴さん が社会人に混じって栃木県代表として出場し、銅賞を受賞しました。

本校生徒の給水や給湯、排水管などの配管施工技術の高さが認められました。

【写真】左 銅賞入賞報告(校長室にて) 右 競技中の石井選手

環境土木科2年現場見学について

環境土木科学習 工業技術コンクール

①トータルステーションを用いて、2点間の角度を測定する。

②レベルを用いて、地盤高を求める。

公務員(栃木県庁)内定

うつのみやイルミネーション2020に向けて

環境設備科では、宇都宮市のご支援で、冬の市内を飾るかまがわイルミネーション事業に参加します。

【写真】自転車ハブ発電を利用した水車の製作

とちぎ ものづくりフェア 出場

「配管」部門の選手として出場します。

環境設備科の学びを活かして実力を見せつけます。

大会に向け、最後の練習をする環境設備科3年の大出選手

環境土木科学習 課題研究「コンクリートカヌー製作班」

環境土木科学習 キャリア形成支援事業

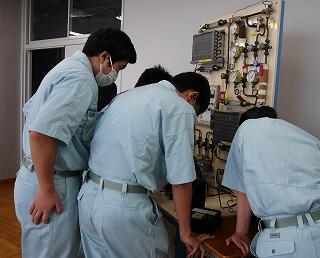

環境設備科学習 防災実習

天井から水を放水するスプリンクラー設備があります

環境設備コースの実習では、3年生でこの防災設備について学びます

【写真】左:消火設備配管の学び 右:放水の観察

環境土木科学習内容 課題研究

1年生の学習 溶接実習(環境設備科)

溶接の学習では、練習材料を、たがねなど使い金属加工し、その後、ガス溶接によってペン立てを製作します。

【写真】金属加工の方法を教わる生徒達

1年生の学習 設備配管

【写真】左:施工(製作)の様子 右:水圧検査の様子

1年生の学習 水準測量

【写真】地盤の高低差を測る練習で「電子レベル」をのぞいています。

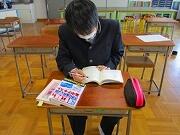

1年生の学習 計算技術

環境設備科では空調の熱負荷計算や空気量を、環境土木科では測量や構造計算など、複雑な問題は関数電卓で計算し、答えを求めます。1年生は、関数電卓の使い方を学習します。

式:室内空気の換気に関する計算式のひとつ

【写真】関数電卓を学ぶ環境建設システム系の1年生

1年生の学習 空調設備

【写真】左:エアコンの仕組みを学ぶ 右:装置の温度を計る

環境設備科学習 課題研究

メモ:課題研究は、「総合的な探求の時間」のように生徒がテーマを見つけ解決していく授業です。

【写真】巻尺で現地の測量をしました。

環境土木科学習 課題研究

土木構造物を学ぶ生徒が、課題研究のテーマとして「空港」を選び、調査しながら、ジオラマ製作をします。

【写真】レイアウトや空港の機能を考える生徒

1年生の学習 設備配管実習

【写真】環境設備分野 長い鋼管を切断しネジを造ります。

1年生の学習 水準測量

【写真】水準測量(高さの測量) 電子レベルとスタッフ

環境設備科学習 空調実習

【写真】左:鋼板にけがき作業 右:ダクトの形に曲げ作業

実習はじまる 新1年生

高校1年生、入学して初めての実習。興味津々でした

【写真】左:建設機械作業(土木) 右:排水設備(設備)

環境建設システム系1年生の「実習紹介の解説②」

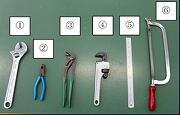

「①モンキレンチ」とは、ボルトやナットを回すための工具で、口幅を調節することができます。

「②ペンチ」とは、針金や銅線などの細い金属線を曲げたり、切断したり等、板金加工などに用います。

「③ウォーターポンププライヤ」とは、つかむ・つかんで回す・切断をする、この3つの働きをする工具です。

「④パイプレンチ」とは写真2のように、工業技術基礎の実習で行う鋼管のパイプと継手を組み立てる際に、パイプや継手を回すために使用する工具です。

「⑤スケール」とは、目盛が刻まれた長さをはかるための定規です。

「⑥弓のこ」とは、手の力で金属などの固いものを切る道具で、引くときに切れる木工用のこぎりとは異なり、この金属用のこぎりは押すときに切ることができます。

この他にも、工業技術基礎の教科書には、様々な工具が載っていますので、参考にしてください。

写真1 写真2

環境建設システム系1年生「実習紹介の解説①」

まずは、電子レベルについて解説をします。電子レベルは、地表面上の高低差を知るために行う水準測量に使用する器械のことです。専用のバーコード式の標尺を自動的に読み取り、地盤高と距離を求めることができます。

下の写真1は、実際に電子レベルの点検をしている様子です。写真2・3は円形気泡管の気泡を中央にもってくる作業を行っています。これにより器械を水平にしています。写真4は、実際に測量を行っている様子です。

写真1 写真2

写真3 写真4

環境建設システム系1年生「実習紹介」

写真1は授業で扱う電子レベルです。この写真の液晶に表示される上下の数値はそれぞれ何の値を表していると思いますか?

写真2は実習の中で扱う工具です。それぞれどのような名称と使用方法なのか分かりますか?これから使用する機器や工具なので教科書やインターネットなどで調べてみてください。

写真1 写真2

国土地理院と土木研究所を見学(環境土木科2年)

国土地理院で説明を聞く 土木研究所でダム実験を見学

環境土木2年生

「科学技術と産業」でコースに分かれて授業(環境建設システム系1年)

三坂育正先生の講義を受講する

環境設備コース希望生徒39名

松村仁夫先生のコンクリート実験を

見守る環境土木コース希望生徒40名

土木施工管理技術検定2級国家試験に31名(80%)が合格!(環境土木科3年生)

これは土木工事に大変重要な資格であるため、クラス一丸となって放課後の補習や勉強に取り組み、31名(80%)が合格しました。

「コマツIoTセンタ東京」で情報化施工を研修「環境土木科2年生」

「コンクリート甲子園全国大会」に出場決定 (土木研究部)

土木研究部コンクリート甲子園メンバー

環境土木科3年生 西村 駿佑 鈴木 はづき 吉津 武人

高木 龍之介 立本 大柊 石川 朋希

江口 響

環境土木科「令和元年度技術コンクール」を実施(環境土木科3年)

結果は次のとおりです。

環境土木科3年生 第1位 三森 姫歌

第2位 梅山 愛梨

第3位 福田 紫苑

第4位 石川 亮佑

第5位 江口 響

第5位 松島 颯

「若年者建設業担い手育成支援事業」で舗装技術を習得(環境土木科2年)

この事業は、栃木県建設業協会のご協力により毎年実施しています。今年は、美山建設様にご指導をお願いしました。舗装が綺麗に仕上がり、生徒達は達成感や喜びを感じていました。

「上河内水再生センター建設現場・獨協医大病院」を見学

この見学会は中村土建株式会社、獨協医大病院、東武ビルマネジメント株式会社様のご協力により開催しました。

宇都宮市上河内に建設中の水再生センター施工現場を見学

獨協医大病院内の安全管理施設などを見学

「土木系学生によるコンクリートカヌー大会」報告(環境土木科3年)

宇工コンクリートカヌーチーム

(環境土木科3年生 土木研究部員・課題研究班)

令和元年度第19回高校生ものづくりコンテスト測量部門関東大会

優勝 神奈川県立磯子工業高校

準優勝 山梨県立甲府工業高校

第3位 栃木県立宇都宮工業高等学校

ものづくりコンテスト測量部門県大会 優勝・準優勝(環境土木科)

栃木県高校生ものづくりコンテスト測量部門が、令和元年7月23日(火)に那須清峰高等学校で行われました。今年の大会は本校環境土木科2年生チームが優勝、3年生チームが準優勝に輝きました。3年生は昨年度上位になれなかった悔しさを今回にぶつけて努力が実り、2年生は初めてにして見事に優勝を勝ち取り、早くも関東大会に向けて練習に励んでいます。

ものづくりコンテスト測量部門 優勝

宇工環境土木科2年生チーム(前列左から)

澤留悠斗君、戸﨑遥斗君(リーダー)、増渕伶央君、那須野悠太君

ものづくりコンテスト測量部門 準優勝

宇工環境土木科3年生チーム(後列左から)

三森姫歌さん、渡邊航輝君(リーダー)、梅山愛梨さん