|

|

こんにちは。理科教員です。

問いは「酵素の活性は何に影響するのか」です。

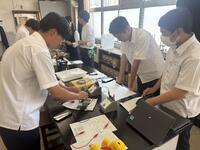

本日は前回班ごとに決定した実験で検証を試みます。

実習教員の先生が大量の溶液を調製してくださいました。心強いです。

実験中は、反応の様子を細かく記録したり、予想と違う結果に驚いたりと、教室全体が“研究室”のような雰囲気に。生徒たちは、仮説と結果を照らし合わせながら、「なぜこうなったのか?」を考える姿勢を大切にしていました。

この授業を通して、生徒たちは「問いを立てる→方法を考える→検証する→考察する」という科学的な思考の流れを、実体験として深く味わいました。

次回は2回目の検証です。

こんにちは理科教員です。

「卵白に硫酸銅を加えたら白濁した」――前回の実験結果から、今回の授業では「酵素の活性は何に影響されるのか?」という問いに、生徒たち自身が挑戦しました。

この授業は、探究型のスタイル。実験の方法や使う薬品は、すべて生徒たちが自分たちで考えます。どんな条件が酵素の働きに影響するのか?温度?pH?金属イオン?――グループごとに仮説を立て、実験計画を立てる時間に丸々1時間を使いました。

教室では、資料を見ながら議論したり、過去の実験結果を振り返ったり、図を書き出したりと、どのグループも真剣そのもの。普段以上に集中して取り組む姿が印象的でした。それぞれのグループが異なる視点から「酵素の活性」に迫ろうとしています。

次回はいよいよ1回目の検証。自分たちで考えた方法で検証し、結果をもとに考察を深めていきます。問いから始まり、方法を考え、検証する――そんな科学のプロセスを、生徒たちは自分の手で体験しています。

こんにちは。理科教員です。

教育委員会からの調査研究の依頼により、3年生化学の授業において、以下のテーマのもと授業を進めてまいります。

『深い学び』を促す単元(題材)を見通した授業デザインの工夫~自ら学ぶ生徒の育成を目指して~

問いは「タンパク質の立体構造と機能の関係とは?」で、複数回の授業を貫く問いをもとに、生徒たちが探究的な学びに取り組みました。

導入では、「鎌状赤血球症」という病気を取り上げました。赤血球の形が変わることで、酸素をうまく運べなくなることがある――そんな話から、「タンパク質のかたち」がどれほど重要なのかを考えるきっかけになりました。

実験です。身近な例として、卵白を加熱して固まる様子を観察。透明だった卵白が白く固まるのは、タンパク質の立体構造が熱によって変化し、元の機能を失ってしまう「変性」が起きているからです。生徒たちは「いつも見てる現象に、こんな化学的な意味があったんだ!」と驚きながら、構造と機能の関係を実感していました。さらに、塩酸やエタノール、硫酸銅溶液でも白濁が観察されました。

グループでの話し合いでは、「形が変わると、なぜ働きも変わるのか?」という問いに対して、医療や遺伝の話にもつなげながら、活発な意見交換が行われました。

この授業を通して、生徒たちは化学の知識を、実際の生命現象や社会課題と結びつけながら学ぶ楽しさを味わっていました。

こんにちは。理科教員です。中和滴定について生徒は学習しました。

第1回:中和ってどういうこと?~吾妻川の水質から考える~

最初の授業では、「中和」の原理について学び。吾妻川の水質改善の事例をもとに、酸性の水がどうして問題になるのか、を考えました。さらに、酸の濃度を実験的に求めるにはどうすればよいのかを考えました。

第2回:実験で確かめよう!~中和滴定にチャレンジ~

いよいよ実験です!

酸(酢酸)に塩基(水酸化ナトリウム水溶液)を少しずつ加えていき、色の変化で中和点を見つけます。フェノールフタレインの色が変わる瞬間に、教室がちょっと盛り上がりました。

次回は第3回:結果をまとめて考察しよう!~グラフで見える中和点~

です。

中和は奥が深いですね!

こんにちは。理科の教員です。

授業の問いは「酢を飲んでも平気なのに、塩酸を飲んだらなぜ危険なのか?」です

生徒は様々な予想をします。

実際に飲むわけにはいかないので、マグネシウムリボンを用いて、酸の反応性を見ていきます。

多くの金属は、酸と反応すると水素が発生します。

水素の発生の様子を観察し、授業の問いに迫っていきます。

塩酸の方が激しく水素が発生しました。

なぜ、塩酸の方が激しく水素が発生するのか。生徒は様々な仮説を立てます。

「仮説を検証するにはどのような実験をすればよいか」と教員が投げかけます。

生徒は様々なアイディアを出してきます。

時間があれば検証実験をしたかったですが、これで1学期の授業は終了です。

2学期もたくさん実験していきます!!!

こんにちは。理科教員です。

本日は2年生の実験です。

まずは、中学校の内容を思い出す実験をしました。

BTB溶液、フェノールフタレイン溶液の色の変化です。

けっこう忘れていました・・・か?

続いて、電気伝導性の確認です。

テスターを用いて、簡易的に電気伝導性を確認します。

酸・塩基の水溶液では電気伝導性が確認できました。

これらの結果から、酸と塩基がどのような性質を有するのかを推測します。

中学の内容と高校の内容がつながり、一部の生徒には達成感があったようです。

こんにちは。理科の実習教員です。

本日は、3年生の物理の実験がありました。

コンデンサーを手回しゼネコンで充電し、その後の放電について時間経過と電流計の値と読み、コンデンサーの電気容量を求めるという実験です。スマホで録画したものをみながら、グラフにプロットしていきます。

3回の測定でその平均値を求めるのですが、1回目の録画→グラフを書く生徒、並行して2回目の録画をする生徒、無駄がありません。やるべきことが頭に入っているのが分かります。

3年生理型の生徒は、実験書を見ながら実験をすすめることが身についてきています。素晴らしい!

明日の授業は、結果のまとめと考察です。

こんにちは!理科担当の教員です!

今年度初の更新になります。理科の授業の様子をできるだけたくさん発信していきます!

さて、今回の写真は3年生理系化学の実験の様子です!

今年度何回目の実験でしょうか。10回目くらいでしょうか・・・?

今回は鉄イオンの反応の様子を実験で確認しています。

空気中の酸素によって物質の色が徐々に変化しています!

教科書だけでは理解できないことを理解できるのが実験です。

生徒は毎回楽しそうに実験をやっています。

実験プリントを見ながら、生徒どうし相談しながら実験ができるようになってきました。

実験器具の管理も生徒が行います。

洗剤、水道水でよく洗い、最後は純水できれいにすすぎます。

責任感をもって実験ができる黒高生さすがです!

これからも実験の様子をアップしていきます!!!

黒磯高校 校歌

澄みわたる 青空に

なびく白絹 夢よぶ噴煙

叡智の瞳 集めて仰ぐ

那須は清き山 情熱の山

ここに窓あり 黒磯高校

希望みなぎる われらが母校

風駛り 霰降る

冬の広野も 愛する大地

自律の気風 こぞりて拓く

那須は未来ある 開拓の原

明日の文化のさきがけつくる

意気と純情 われらが胸に

雲はるか 花はるか

流す那珂川 目指すはいずこ

みどりの春も 紅葉の秋も

那須はあたたかき 平和の泉

ここに苑あり 黒磯高校

栄の白菊 薫れよ永遠に