|

|

今回は、本校が「黒磯高校」になってからの歴史です。

まずは昭和38年まで。この時代は、男子は黒または紺の詰襟、女子はセーラー服またはブレザーを原則としていました。セーラー服は白線3本、スカーフは黒、ブラウスは白でした。

※50年誌より転載

昭和39年以降、制服のマイナーチェンジが行われたようです。男子は、黒色サージの詰襟学生服に三高型の学生帽。女子は濃紺ダブルのブレザー、箱ひだスカートとなりました。今でこそ、黒高といえば紺の学生服のイメージが強いですが、このころは黒い学生服だったんですね。

※50年誌から転載

この時の女子の制服は、限定キティちゃんとして蘇っております。

生徒が企画したこの黒高キティちゃん。「昔の制服も取り上げよう」と制作しました。

販売はまもなくです。お楽しみに!

今回は、昭和10年ごろからの制服を紹介します。

こちらは、昭和12年の修学旅行での記念写真です。

セーラー服を着用しています。記録をみると、昭和10年ごろからセーラー服に変更になったようです。

こちらは昭和12年の卒業記念写真になります。セーラー服の導入は一斉ではなく、希望者から購入させていました。

昭和12年ごろまでには、ほぼ定着していたようです。写真で分かる通り、夏服・冬服がありました。

校章バックル付きのベルトは着用していないようです。

ここまでが実践女学校時代の制服になります。

次回は、黒磯高校時代の制服を紹介したいと思います!

今回は、学校を語るうえで外せない制服についてです。

それでは、100年前の制服をのぞいてみましょう!

これは大正14年卒業記念写真です。着物に袴を着用していますが、よく見ると袴紐の上に校章バックル付きのベルトを締めています。このベルトは同年12月に配布されました。それ以前は、女学生の象徴として袴の裾に黒い線を入れていたようです。ベルトができてからは袴の線は取り払われました。下の写真と図が校章付きバックルとベルトのイメージになります。

続いてこちらは昭和5年度の修学旅行記念写真です。

この制服は大正15年に宇都宮の山口洋品店に見本制作を依頼し、三種類の見本から選んで制定したものです。希望者から着用させ、この頃までには定借しました。この制服でも校章バックル付きベルトを着用しています。

レトロブームの令和の現在でも、十分におしゃれな制服だと思います!

今日は、第107回全国高校野球選手権栃木大会の開会式、および第一回戦が行われました。

本校は、開会式直後の開幕戦に登場。見事、1-0で勝利をおさめることができました!

思い起こせば今から45年前の昭和55年、本校は県大会を勝ち抜き、甲子園に出場したのです。

本日の勝利は、あの熱い夏を思い出させてくれました。

この勢いのまま、二回戦も頑張れ!黒磯高校野球部!

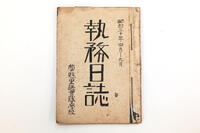

今回は、校務日誌や勤労動員執務日誌について紹介いたします。

現存する最古の日誌はこちら↓

校務日誌昭和16年12月8日の記事欄に「第6時限 日米英宣戦布告ニ対シ戦勝祈願ヲ黒磯神社ニ参拝」とあります。

学校教育の現場にも戦争の影が暗い影を落としているのが伺えます。

校務日誌の昭和20年8月15日の学校事項重要欄には、

「正午玉音放送」と書かれてあります。

こちらは勤労動員執務日誌↓

こちらにも同じ8月15日、終戦の日記事欄には、

「後十二時零分ヨリ池端ニヲイテ聖旨玉音ヲ拝聴シ感泣(原文のまま)トクル能ハズ」と記載されています。

この日誌は、実践女学校時代に当時の古河電気株式会社日光電気精銅所に学徒動員がかかり、

その引率をしていた教員が書いたものになります。宿舎は金谷ホテルの従業員用の部屋だったそうです。

最大で57名の生徒が赴いた学徒動員。

令和の今、平穏な学校生活が送ることができている幸せを、今一度、再確認しなくてはなりませんね。

昨日の校章に続き、本日は校旗の歴史です。

こちらは実践女学校の校旗。昭和5年(1930)に樹立されました。校旗の中央部分は校章です。

大正14年制定の校章付きバックルの意匠を使用し、中心部分に刺繍で「黒女」と表示してあります。

こちらが黒磯高等学校最初の校旗です。昭和22年(1984)の開校時から昭和41年(1966)まで使用されました。

実践女学校時代の校旗そのままですが、中心部分の「黒女」の刺繍を削り取り、「黒高」と刺繍しなおしました。

そしてこちらが現行の校旗です。昭和42年(1968)に樹立。中心部分の図案は現在の校章です。

校旗の変遷を見るだけでも、本校の長い歴史を感じることができます。

今回は、校章の歴史を振り返ってみましょう。

黒磯実践女学校の校章は、大正14年に制定されました。

校章は、校章バックル付きベルトと校章バッジを作成する際に考案されました。

花弁にペン先(教養)とハサミ(技能)を用いて花の意匠とし、中央に「黒女」の文字を配置しました。

花の意匠は教養と技能を身に着けた「円満なる社会人」を表しているそうです。

下は、昭和24年4月1日に制定された黒磯高等学校の校章です。

左が男子、右が女子と、男女で違う校章でした。

男子の校章は菊の葉を図案化したもの、女子の校章は白菊を図案化したものです。

男子の校章は、昭和38年2月の改定により男女共通のものとなり、現在にいたります。

本校の校歌3番に「栄の白菊 薫れよ永遠に」との歌詞があります。

今はない女子の校章ですが、校歌の3番の歌詞とリンクしていたのでしょうか?

とても素敵な校章だと思います。

本校の応接室に飾られているこちら↓

今回ご紹介するのは、一番右側にある上棟板です。

上棟板とは、

建物の上棟の際に、建築物名、工事の由緒、年月日、建築費を出した人物、大工・鍛冶・屋根葺きの名前などを、

木札や板に書いて棟木などに打ち付けたものをいいます。

こちらの板にも、それらが書かれています。

棟梁や鳶・左官などといった職名と担当した職人さんのお名前がわかります。

裏面には、

「大正15年1月23日上棟式」

上棟式の日付けが書かれてあります。

当時の黒磯町長や校長のお名前も書かれてあります。

おおよそ100年前の上棟板にもかかわらず、とてもきれいな状態で保管されていたことに驚きです。

表面に書かれてある「天長地久(てんちょうちきゅう)」とは、

天地の存在は永遠であること。

天地が永久であるように、物事がいつまでも続くことのたとえ、だそうです。

当時の本校舎は残念ながら現存はしておりませんが、

創立当初の熱い想いは、

100年後の今でもしっかりと引き継いでおります!

本校に現存している、もっとも古い校印。

それは「黒磯町立裁縫補習女学校」の校印です。

本校は、初めは現在の黒磯小学校にあった黒磯裁縫補習学校を仮校舎にしていました。

開校時、校長先生含め職員は9名、生徒は63名だったそうです。

約100年前の校印ですが、

令和の現在でも、きれいな形で残っていることに感動しますね。

特集ページ~黒磯高校100年の歴史~にようこそ!

沿革を調べている過程で、たくさんの記録写真や当時の物品の数々が見つかりました。

このページでは、それらを紹介しながら、本校の歴史を皆さんと一緒に振り返っていきたいと思います。

記念すべき第1回目の今日は、本校の創立記念日!

まずは校舎の上棟式の記録。

本校の始まりは、大正14年6月11日にさかのぼります。

文部省の告示をもって「黒磯町立実践女学校」として設立が認可されました。

その後、6月24日に、黒磯町立裁縫補習学校校舎を仮の校舎として黒磯町立実践女学校が設立。

大正15年3月25日には、本校舎木造二階建てが竣工となり、

出来上がった校舎がこちらです。

当時は、本校舎の位置が現在の第二体育館や野球部の室内練習場の位置にあったそうです。

アーチ形の正面入り口がとてもモダンな建物ですね!

このような記事をこれからご紹介していきますので、

ぜひ覗きに来てくださいね!

黒磯高校 校歌

澄みわたる 青空に

なびく白絹 夢よぶ噴煙

叡智の瞳 集めて仰ぐ

那須は清き山 情熱の山

ここに窓あり 黒磯高校

希望みなぎる われらが母校

風駛り 霰降る

冬の広野も 愛する大地

自律の気風 こぞりて拓く

那須は未来ある 開拓の原

明日の文化のさきがけつくる

意気と純情 われらが胸に

雲はるか 花はるか

流す那珂川 目指すはいずこ

みどりの春も 紅葉の秋も

那須はあたたかき 平和の泉

ここに苑あり 黒磯高校

栄の白菊 薫れよ永遠に