※当ホームページに掲載されている文書、画像等の無断転載・無断引用は禁止とさせていただきます。

文字

背景

行間

タグ:実験

化学[2年]~硫黄の同素体の実験

化学の授業で硫黄の同素体の実験をおこないました。

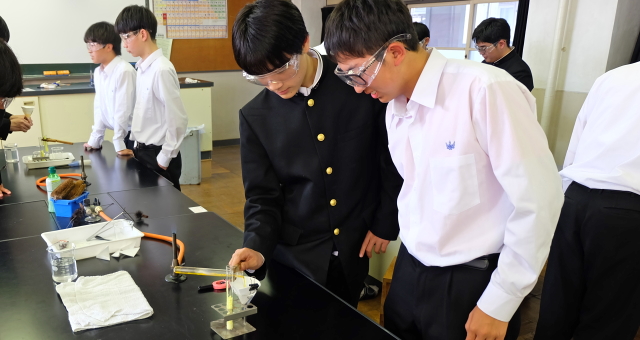

はじめに実験の手順とガスバーナーの操作方法を確認して実験を開始しました。硫黄の同素体として単斜硫黄とゴム状硫黄の2種類を作って確認します。まずは単斜硫黄から作製しました。単斜硫黄は硫黄を加熱し、円錐状に折ったろ紙に流し込んで作製します。

単斜硫黄は加熱し過ぎると失敗するため、遠火や余熱など温度を調整しながら黄色の状態を維持しながら溶かしていきます。硫黄が溶けたら手などにかからないよう注意して、ろ紙に流し込みます。

流し込んだ硫黄は外側から硬化していくため、中が固まりすぎないタイミングを見計らってろ紙を開きます。開くタイミングが遅すぎると完全に硬化してしまいろ紙が開けなくなってしまうため、そうならないよう気を付けながら作製しました。今回は多くの班で上手く作製することができました。上手く作製できたところは単斜硫黄の特徴である針状の結晶を観察することができました。

生徒たちはできた単車硫黄の形状や色をよく確認していました。

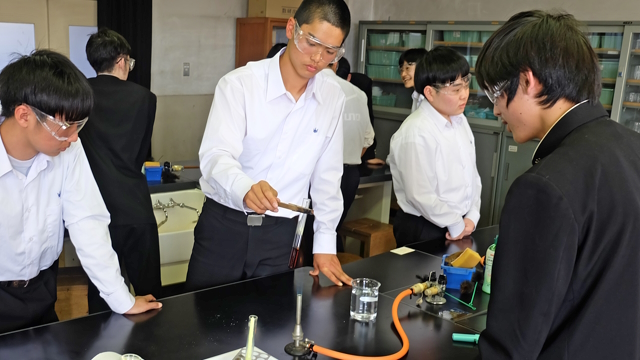

次にゴム状硫黄を作ります。ゴム状硫黄は単車硫黄とは逆に真っ黒な状態まで加熱していきます。途中粘性が上がり半固体のような状態になりますが、それを更に加熱していくと再度液状に戻ります。

十分に加熱し黒い液状になった硫黄を水の入ったビーカーへ注ぎ入れます。水に入れると、真っ黒な液状硫黄が、一瞬オレンジ色を経てすぐに黄色へと変化します。急冷された硫黄は液体からヒモ状に固まりゴム状硫黄になります。

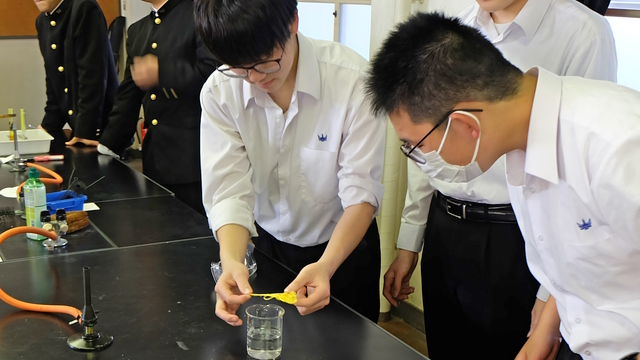

生徒たちは作製したゴム状硫黄をビーカーから取り出し、実際に触れてゴムのような感触を確認しました。

同素体の単元では、硫黄の他にリンや炭素などが教科書に載っていますが、その中で硫黄は取り扱いが比較的安全で手軽に同素体を確認できるため同素体実験の定番となっています。本校ではこの実験を毎年おこなっていますが、今回は特に成功率が高く、多くの班で2種類の硫黄の同素体を確認することができました。