文字

背景

行間

拓陽のできごと

ヘルメット贈呈式

9月24日(水) ヘルメット贈呈式

ヘルメット贈呈式が本校で行われました。

ヘルメットマスターチームにも任命されましたので、ヘルメット着用を推進していきます。

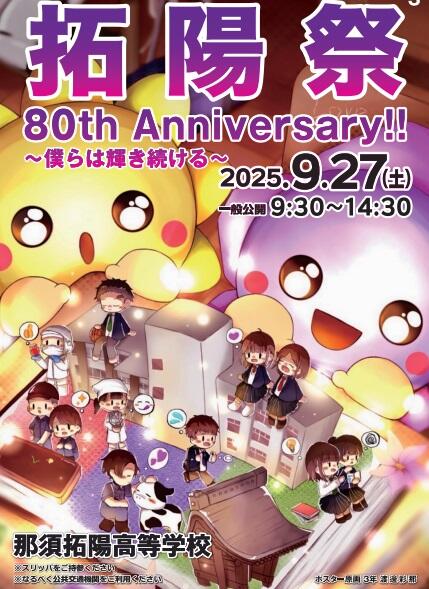

令和7年度 拓陽祭 一般公開

9月27日(土)

令和7年度 拓陽祭の一般公開が行われました。

今日のために心を込めて準備した拓陽祭。

多くの一般来場者に楽しんでいただくことができました。

拓陽生だけの後夜祭も盛り上がり

最後、後夜祭に参加した皆で体育館の片づけをおこない

拓陽祭が終わりました。

令和7年度 拓陽祭 開会式 校内発表

9月26日(金)

令和7年度 拓陽祭が開会されました。

本日は、各学科の発表や文化部の発表などの校内発表になります。

明日、9月27日(土)9:30~14:30 一般公開となります。

定期演奏会での作品展示

フラワーデザイン同好会です!

9月6日(土)、ハーモニーホールにて行われた

吹奏楽部の定期演奏会にて、本同好会のアレンジメントを展示させていただきました。

定期演奏会のテーマは「夏の思い出」。

テーマに合うようヒマワリを主役としたアレンジメントを作成しました。

仲間と話し合いながら一つの作品を作るのことは想像以上に難しかったです。

外部講師の先生のアドバイスにより、サザンカとキャラボクの枝を加えることでどこか秋の訪れを感じるようなアレンジメントに仕上がりました

多くの方に作品を見ていただく機会を与えていただいたこと、大変感謝しております。次は拓陽祭に向けて練習に励んでいきます!

第76回関東地区学校農業クラブ連盟大会(令和7年度静岡大会)報告

令和7年8月20日・21日、静岡県浜松市にて開催された「第76回関東地区学校農業クラブ連盟大会 令和7年度静岡大会」に、栃木県代表として3年2組 桃井簾さんが意見発表分野Ⅰ類に出場し、最優秀賞を受賞しました。

桃井さんの発表は、酪農に対する真摯な思いや、これまでの学びを通して得た経験をもとにした力強い内容で、審査員や聴衆の心を動かしました。

この結果を受けて、桃井さんは令和7年10月21日~23日に神奈川県で開催される「第76回日本学校農業クラブ全国大会 令和7年度西関東大会」に、関東ブロック代表として出場します。

これまでの3年間の学びを込めて、全国の舞台でも精一杯発表してまいります。

皆さまの温かいご声援をどうぞよろしくお願いいたします!

一日体験学習(2日目:普通科)

8月1日(金)

令和7年度 一日体験学習(2日目:普通科)が行われました。

普通科の説明を中心に学校紹介、部活動紹介などの

映像を教室で見ていただきました。

一日体験学習(1日目:専門学科)

7月31日(木)

令和7年度 一日体験学習(1日目:専門学科)が行われました。

農業3学科(農業経営科、生物工学科、食品化学科)と

家庭学科(食物文化科)の説明を中心に学校紹介、部活動紹介などの

映像を教室で見ていただきました。

明日は普通科の一日体験学習になります。

スポーツ大会

7月17日(木)スポーツ大会が行われました。

生憎の天気で外競技は開催できませんでしたが、

体育館等で白熱した戦いが繰り広げられました。

総合 優勝 3-5 準優勝 2-4 第3位 2-1

フラワーデザイン同好会 活動日

7月4日(金)に、今年3回目の活動を行いました。

全員同じ花材を使い、フラワーアレンジの基礎スタイルの習得に取り組みました。

今回初めて「アワ」という植物を扱いました。

イネ科エノコログサ属、雑穀の一種として知られています。

外部講師の先生は「フラワーアレンジでアワを使うのは初めて」と話していました。珍しい植物を扱えてラッキーですね

黄色のガーベラと青いスターフラワーが華やかな素敵なアレンジメントが完成しました!

アワの太い茎とふわふわの穂がとても印象的な作品となりました

文化部の作品展示

那須塩原市図書館みるるにて

MIRURU ART CLUB 2025が開催されています。

那須拓陽高等学校は7月2日(水)~11日(金)まで

美術部・書道部・写真部・漫画部の作品を展示しています。

足を運び、ご覧になってください。

令和7年度高校生等奨学給付金について

「高校生等奨学給付金」の申請を受付中です。

高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、一定の要件(生活保護受給世帯・道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯)を満たす世帯に対し支給する返還不要の給付金です。

本校事務室に申請書類一式を御用意しておりますので、申請を希望される場合は、保護者様または本校生徒に事務室にお越しいただき、申請書類をお受け取りください。

また、申請書の最終提出期限は、令和7年10月31日(金)までとなっておりますのでご注意ください。

詳細は、県ホームページからもご確認いただけます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/education/gakkoukyouiku/koutou/kyuufukin_k.html

〈那須拓陽高等学校 事務室 TEL:0287-36-1225〉

受付時間:8時20分~16時50分

令和7年度会計年度任用職員の募集について

本校乃木農場における家畜管理作業(搾乳)の職員を募集します。

詳細は募集概要及び募集要項をご覧ください。

大山記念館の見学(現在、中断しています)

大山記念館の見学は、現在、都合により中断していますので御了承ください。なお、外観のみの見学は受け付けておりますので、希望する場合は一週間前までに本校事務室までご連絡ください(TEL 0287-36-1225)。

欠席等の連絡方法は原則Web上の欠席等連絡フォーム(24時間利用可)による連絡とします。

連絡フォームURLはこちら

インフルエンザ等に罹患したときは、出校停止になります。感染が疑われるときは、必ず検査を受けてください。出校する際は、登校申出書または証明書を提出してもらうことになります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

令和7年度の中学3年生向け情報

令和7年度の中学2年生向け情報

創立80周年に向けて、親子三世代調査へのご協力をお願いいたします。

現在、緊急連絡はありません。

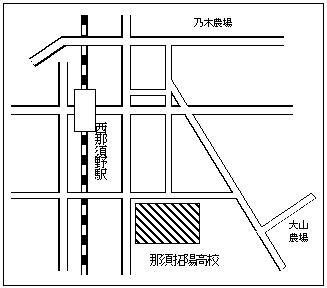

JR西那須野駅から徒歩で7分

<乃木農場>

〒329-2711

栃木県那須塩原市石林851

(google map)

TEL:0287-36-1157

通学時は、明るい道を複数で通るなど、十分に注意して登下校してください。何かありましたら、学校や警察にすぐに連絡してください。