文字

背景

行間

SSH日誌

SSH 班別研究(1年)

日時:令和6年11月27日(水)

場所:各教室

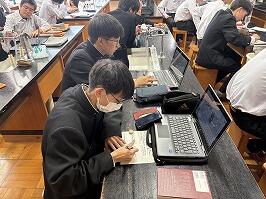

1年生は班別研究を行いました。

先日行われた計画書討論会で頂いた助言をもとに、研究計画を見直したり、先行研究調べを行ったりしました。

指導教員と話し合ったり、ICT機器を利用して計画を深めていました。

また、継続研究を行う班では実験を行う準備を進めている様子も見られました。

SSH 班別研究(1・2年)

日時:令和6年11月13日(水)

場所:各教室

1、2年生共に課題研究を行いました。

1年生は研究計画書の作成をしました。

先日の計画書討論会で頂いた助言をもとに研究計画を練り直し、計画書に落とし込んでいました。

また、先輩の研究を継続する班では、先輩が後輩の研究計画について助言する姿も見られました。

2年生はポスター発表会の振り返りをしました。

ポスター発表会を経て見つけた課題点などをワークシートを用いて振り返りました。

今後、「研究要旨」の作成や「論文執筆」が控えています。

不足しているデータ等があれば、引き続き研究を進めましょう!

SSH 大高探究の日(1・2学年)

日時:令和6年11月6日(水)

場所:本校各教室、第1・第2体育館

対象:1・2学年

今年度より大高探究の日として、一日がかりで計画書討論会とポスター発表会を行うこととなりました。

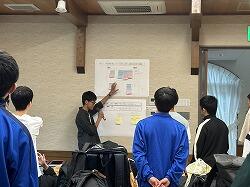

1年生は計画書討論会を行いました。県内の宇都宮大学と国際医療福祉大学の学生の方に来校いただき、生徒たちの課題研究内容について助言をいただきました。

生徒は各教室に2班ずつ分かれ、先日完成させた「研究計画書」の原稿をもとに、自分たちの研究内容について発表し、ディスカッションを行いました。

2年生が司会を行いつつ、ディスカッションにも参加しました。各班活発なディスカッションが行われ、疑問点などについて質問する様子が見られました。

また、学生の方からは、研究する上での具体的な手法に関する質問や、研究する上でのポイントなど、専門的な視点からアドバイスをいただき、大きな刺激を受けることができました。

大学生の皆さん、ありがとうございました。

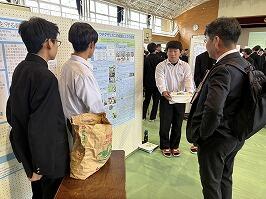

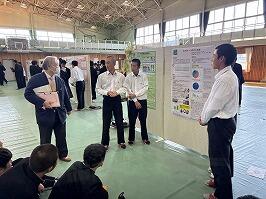

2年生はこれまでの課題研究の集大成となる、ポスター発表会を行いました。

2年生同士の発表時間の後、1年生や来賓の方が会場にお越しになり、一気に場が緊張する様子が伺えました。

発表では、研究で使用した器具や植物などを実際に発表で活用している班も見られました。

発表の後の質疑応答では、たくさんの質問が出ました。

大高生は、2年生だけでなく、1年生からの質問も見られました。

また、外部の方や先生方からの鋭い質問も出て、新たな視点を発見する姿もありました。

3年生の代表班による英語発表や、大田原女子高校、那須拓陽高校、那須高校、山形県立長井高等学校の生徒さんに

お越しいただき、レベルの高い発表に大高生が刺激を受けることができました。

発表者の皆さん、お疲れさまでした!

SSH 班別研究(1・2年)

日時:令和6年10月30日(水)

場所:各教室

2年生は課題研究を行いました。

11月6日(水)に迫るポスター発表会に向けて、当日使用するポスターをもとに、発表の練習を行いました。

話が伝わりやすいプレゼンテーションとは何かについて先生方から助言を受けたり、実際に原稿を読み上げる練習をしたり、当日想定される質問等を考えて回答する準備をしている姿が見られました。

1年生も課題研究を行いました。

提出〆切が迫っている研究概要の完成を目指し、活動していました。

自分たちが行う研究のテーマや背景、目的、手法についてタブレットやスマホを活用してまとめていました。

また、2年生に助言をもらう姿も見られました。

大高探求の日が11月6日(水)に迫っています。

2年生はポスター発表を行い、1年生は計画書討論会を行います。

これまでの成果を存分に発揮できるよう頑張りましょう。

飯舘村長泥地区環境再生事業 現地見学プログラムツアー 大高・大女高合同開催

環境省福島地方環境事務所、(株)コムテック地域工学研究所ご協力のもと、東日本大震災・原子力災害について現地で学ぶバスツアーを栃木県立大田原女子高等学校と合同で開催した。

期 日:令和6年10月26日(土)

内 容:東日本大震災・原子力災害の被災地を訪問し、現地見学を通して復興の歩みを学ぶプログラム

視察先:東日本大震災・原子力災害伝承館(福島県双葉郡双葉町)

飯舘村長泥地区環境再生事業エリア(福島県相馬郡飯舘村長泥地区)

参加者:栃木県立大田原高等学校生徒5名、栃木県立大田原女子高等学校生徒10名

東日本大震災・原子力災害伝承館(福島県双葉郡双葉町)では、東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所の事故に関する詳細な詳細な資料の数々を見学した。今までテレビ等の映像でしか知ることが出来なかった内容を現地の見学を通して学ぶことができた。

環境省福島地方環境事務所が福島県飯舘村長泥地区で実施している「飯舘村長泥地区環境再生事業」は,飯舘村で発生した放射能濃度が5,000Bq/kg以下の除去土壌を異物除去等の工程を経て再生資材化し,盛土を行い,その上に覆土することで営農しやすい農地の盛土造成をする事業である。

飯舘村長泥地区では,長泥コミュニティーセンターで除去土壌の再生利用などの概要説明を受けた後,作物の安全性や生育性を確かめるため,実際に再生資材化した除去土壌と作土による覆土をした実用規模の水田を作り栽培試験を行った水田試験エリアを見学した。水田試験エリアにおいて見学や放射線量率の測定を行い,放射線に対する理解を深めるとともに,振り返りの際には,参加者間でディスカッションを行った。

2045年3月までに福島県内の除染によって生じた除去土壌等は福島県外で最終処分されることが決まっている。しかし,福島県外の生徒の多くはこの事実を知らず,その情報に大きな衝撃を受けた。これまで「他人ごと」として捉えていた生徒が,「自分ごと」として認識できるようになった生徒もいた。

参加した生徒からは,「今回の研修を通して、東日本大震災で実際に被害があった場所などを初めて見て、こんなにすごい災害が日本で起きたのだと改めて実感することが出来た。復興するために除去土壌などを使って、地元の人が戻ってこられる環境を作っていることを知ることが出来た。これから自分に出来ることは何があるのかと考えた時に、家族や友達、学校の先生とかに今回の話をして広めて行きたい。」と、感想が述べられていた。

SSH 課題研究開発プログラム 先輩から学ぶ ~大高3年生による課題研究発表と質疑に関する講座~

日時:令和6年10月23日(水)

場所:本校第一体育館

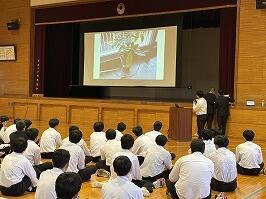

1、2年生共に、大高3年生による課題研究発表と質疑に関する講座を受講しました。

3年生による課題研究発表を聴講することで、1、2年生の課題研究に関する理解を深めるとともに、テーマ設定や課題把握に対する意識を高めました。

また、3年生を講師として、質疑応答に関する助言をもらったり、ワークショップを行ったりして、質問力の向上に努めました。

ポスター発表会は11月6日(水)です。

発表だけでなく、聞き手としても素晴らしい姿を見せられるようにしましょう。

SSH 班別研究(1・2年)

日時:令和6年10月16日(水)

場所:各教室

2年生は課題研究を行いました。

ポスターの最終版提出がいよいよ迫り、多くの班がタブレットPCを活用し、ポスター作成をしていました。

最後の最後まで実験を続け、諦めずに成功させようとしている班も見られました。

ポスター提出締切は、10月24日(木)です。

どの班も、期限を守って提出できるよう、作成を頑張りましょう!

1年生は、研究計画シートの作成を行いました。

自分たちが行う研究のテーマや背景、目的、手法について2年生の力を借りながら作成していました。

研究概要の提出は、10月30日(水)が締め切りです。

完成を目指して頑張りましょう。

サイエンス特別講座『物理のつどい~超伝導~ Part2』開催

本校では、各分野の専門家による講義や実験を通して、高校の学習では決して学ぶことができない科学に関する専門的内容を学ぶ「サイエンス特別講座」を開催しています。

東京大学大学院総合文化研究科 特任研究員 前田京剛 氏を講師として招聘し、7月19日の続きとなる超伝導に関する講義の第2回目を開催いたしました。

テーマ:超伝導とその周辺 第2回目 超伝導現象の理解 ―量子凝縮の世界―

日 時:令和6年10月4日(金)14:00~16:00

講 師:前田京剛 氏(東京大学大学院総合文化研究科 特任研究員)

会 場:本校会議室

参加者:高校生41名(大田原高校31名、大田原女子高校4名、那須拓陽高校5名、黒磯高校1名)、教員6名

計47名

超伝導の歴史からスタートして、「ゼロ抵抗」、「マイスナー・オクセンフェルト効果」、「磁束の量子化」や「ジョセフソン効果」などの超伝導を特徴づける現象、そして超伝導の応用と充実した内容の講義でした。前回の実験を理論的に説明いただき、超伝導に関する理解を大いに深める2時間となりました。

SSH ポスター作成情報交換会(職員)

日時:令和6年9月26日(木)

場所:本校普通教室

2年生SSH課題研究のポスター提出第1回目を受け、

職員によるポスター作成情報交換会を実施しました。

提出されたポスターを並べ、それに対してのコメントや、

作成に関する助言をお互いに行いました。

飯舘村実地研修2024 ~自分たちの未来を創造し発信することができる次世代の復興を担う人材育成プログラム~

認定NPO法人ふくしま再生の会の皆様及び東京大学大学院教授の溝口勝氏(本校OB)にご協力をいただき、今年度も飯舘村実地研修を開催しました。

今年は、本校生39名(過去最多)のSSC部員・有志生徒だけでなく、福島県立安積高等学校の生徒7名、福島県立白河高等学校の生徒4名、計50名が参加しました。放射能濃度測定や埋設土壌の放射線量実習、動物モニタリングカメラの設定や堆肥作り体験、ドロえもんクイズ大会や復興ディスカッション、飯舘村長泥地区環境再生事業(環境省)など各種施設の見学など充実した1泊2日の研修となりました。

【会 場】 福島県相馬郡飯舘村他

【期 日】 令和6年9月21日(土)~22日(日)

【講 師】 認定NPO法人ふくしま再生の会、東京大学大学院農学生命科学研究科 溝口 教授

環境省福島地方環境事務所、東京大学学生2名(TA、本校OB)

【目 的】

⑴ 東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所事故について理解を深めると共に防災や減災、復興の歩みについて学ぶ。

⑵ 農地再生の取組の見学や現地での実習・体験活動を通して、放射線及び土壌除染に関する知識・技術を学ぶ。また、福島県飯舘村の現状を知ると共に、農業IoTの科学技術に関する理解を深める。

⑶ 他校との交流事業を通して、自分たちの未来を創造し発信することができる次世代の復興を担うための素地を築く。

【参加者】

⑴ 栃木県立大田原高等学校 生徒39名、教員4名

⑵ 福島県立安積高等学校 生徒7名、 教員1名

⑶ 福島県立白河高等学校 生徒4名、 教員1名

⑷ 和歌山県立向陽高等学校教員1名、三重大学大学院生1名

【内 容】

9月21日(土) 研修1日目

〇飯舘村長泥地区 環境再生事業施設(環境省)見学

〇図図倉庫見学

〇体験活動

・放射能濃度測定 ・埋設土壌の放射線量測定

・堆肥作り体験 ・動物モニタリングカメラの設定体験

・課題研究

〇夜間研修

・ドロえもんクイズ大会 ・天文講座

9月22日(日) 研修2日目

〇復興ディスカッション テーマ「復興に向けて自分たちができること」

〇東日本大震災・原子力災害伝承館見学

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |