~小山高校は2018年に創立100周年を迎えました~

〒323-0028 栃木県小山市若木町2-8-51 TEL 0285-22-0236

数理科学科ロゴマーク

クリックすると校歌が流れます

文字

背景

行間

~小山高校は2018年に創立100周年を迎えました~

〒323-0028 栃木県小山市若木町2-8-51 TEL 0285-22-0236

数理科学科ロゴマーク

クリックすると校歌が流れます

5月31日の6・7限に、数理科学科の1・2年生間での情報交換会が行われました。

この時間では、1年生の数理科学科生が、2年生の発表から昨年の日光での調査の様子を知ること、

また、質疑応答を通して探究学習の流れを理解することを目的に、例年行われています。

今年は、前半の時間に、昨年の菌類班、地質班、動物班、水質班が代表として発表し、

後半の時間では、それぞれの分野別の班にわかれて、質疑応答やアドバイスがなされました。

特に1年生からは、調査の手法やルートについて具体的な質問が複数出ていたところに、

関心が高く、積極的な姿勢が見えて素晴らしかったです。

また2年生は班別の時間に、持って行った方がよいものや、写真の撮り方について具体的に教えていたり、

実際に収集したものを見せたりしました。

実物を目にすることで、イメージが湧いた1年生も多かったと思います。

1・2年生にはこの機会だけでなく、今後も協力して探究活動を進めてもらえると嬉しいです。

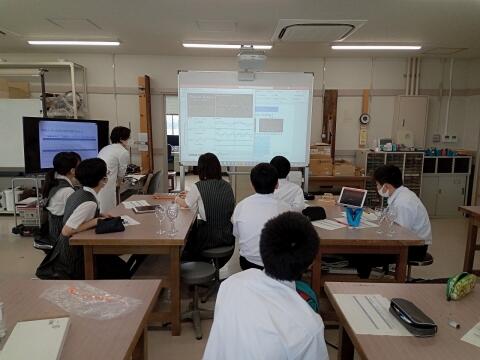

1月24日(火)の5~7時限に、数理科学科2年生による、課題研究発表会が行われました。

2年生で取り組んでいる課題研究の、一年間の集大成の発表会です。

保護者の方、数理科の1年生が見守る中、終始あたたかい雰囲気で進行しました。

今回は探究活動にご協力いただいている、東京都市大学、日本工業大学、栃木県教育委員会の先生方をお招きして、各班の発表についてご講評いただきました。

今年の2年生の発表テーマ一覧は下記のとおりです。(全15班)

例年より少人数のグループや1人で活動する班が多く、発表数は多くありましたが、内容の濃い3時間でした。

スライドの表現の方法もさまざまで、制作したゲームや、実験の動画を載せることで、活動や実験の様子がよくわかりました。

お越しいただいた先生方からは、次のようにご講評いただきました。

・ほかの班の様子をみて気づいたことを反映して、条件を変えて実験繰り返すことこそが探究活動の意義であるので、これからの社会で必要とされる問題解決能力を養っているということを意識してほしい。

・社会では自分の意見と合わない人とでも、同じ目標に向かって働くことがあるので、その際に必要な力を身に付けるためにも、これからのグループ活動を大切にしてほしい。

・自分の研究だけを掘り下げるのではなく、ほかの人の研究にも興味を持ち、質問をすることで気づくこともあるので、積極的に質問をしてその経験を自分の研究にも生かしてほしい。

外部の先生方から、普段とは異なる視点で、かつ自分ごととして捉えられるアドバイスをいただき、こちらも身が引き締まる思いです。

ここから2年生は、「探究学習活動記録集」の作成に向けて、追い込みの時期です‼

発表会で得た気づきを記録集にも取り入れて、よりよい研究収録が完成することを楽しみにしています。

12月21日(水)の5~7限に、数理科学科1年生による、日光自然探究学習発表会が行われました。

今日は数理科の2年生、保護者の方、教育委員会の指導主事の先生や現地でのフィールドワークでお世話になった外部講師の先生方にもお越しいただき、新たな視点等をご指摘いただき、大変充実した時間になりました。

最初はかなり緊張気味だったと思いますが、発表の中盤ではほどよい緊張感で質疑応答も行われていました。

班ごとのテーマはこちらです。

奥日光の鹿の骨格と食物について

奥日光で観察したヘビとカエルの生態について

日光戦場ヶ原の湿地帯で変化していく植物について

奥日光の昆虫の生態について

奥日光の鳥の生態について

奥日光のキノコの生態について

奥日光湯滝の水質検査

奥日光の水生昆虫による水質調査

奥日光の滝に関わる地形の調査

ご来場いただいた先生方からは、自分たちだけでは気づかなかった点についてご指摘いただいたり、

別の調査方法など、専門的見地からのご意見をいただき、大変刺激になったと思います。

今日は複数の先生方から、目的・調査・報告の流れがあり、探究活動に向かう態度がきちんとしている、と高く評価していただきました。

また、今取り組んでいる探究活動が、これからの社会を生きる自分たちにとって必要な力を養成できるプログラムであることもお話しいただきました。

この日のために、毎晩遅くまでまとめを行ってきた1年生、お疲れさまでした。

ご指導いただいた外部講師の先生方、またあたたかく見守ってくださる保護者の方へ、感謝申し上げます。

調査研究という「学びの場」を提供してくれた、日光の自然にも感謝したいですね!

ここから、探究活動記録集の作成に向かって、もうひと頑張りです!もう一度内容をきちんと精査し、振り返り、研究としてのまとめをしっかりしましょう。発表して終わりでなく、ここからが大切な学びの時間です。皆さんの今年の集大成となるので、今日新たに気づいた点・深められる点を記録集に掲載する論文に反映できるよう、よりよい探究の時間にしていきましょう

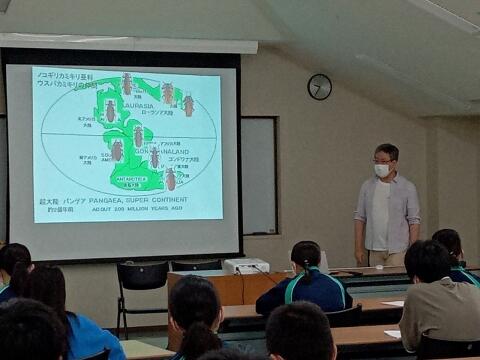

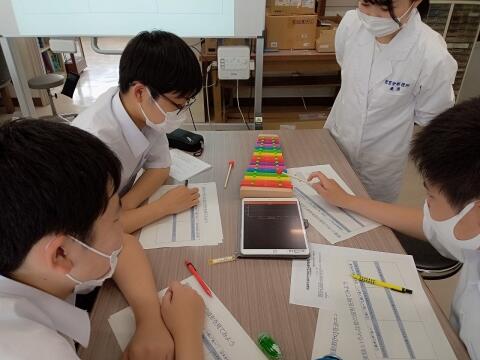

数理科学科の1・2年生が、宇都宮大学で行われた高大連携科学実験講座に参加いたしました。

例年宇都宮大学でお世話になっている実験講座ですが、今年も感染症等に留意しながら、

無事に参加することができ、大変刺激になりました。

高校ではなかなか見られない装置もありました。

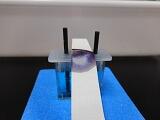

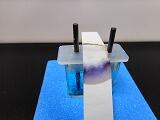

「ミョウバンの合成」「葉はなぜ緑に見えるのか」

今年は夏と秋の2回にわたって開催されました。

中には8月の講座から2年生の課題研究のヒントを得たグループもあったようです!

第1回:8月27日(土)

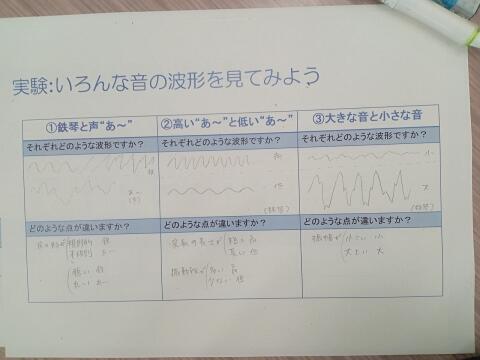

① 『音を測って作るグラスハープ【物理】』 :夏目先生

② 『ミョウバンの合成と形【化学】』 :南先生

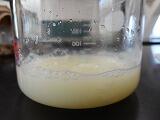

③ 『葉はなぜ緑【生物】』 :井口先生

第2回:11月5日(土)

① 『音の三要素と音階等【物理】』 :夏目先生

② 『葉はなぜ緑【生物】』 :井口先生

「音を測って作るグラスハープ」「音の三要素と音階等」

宇都宮大学のご担当いただきました先生方と学生の方には、お忙しい中大変お世話になりました。 この場をお借りして感謝申し上げます。

10月11日(火) 5~7時限を使って、数理科学科2年生による課題研究発表会中間報告会を行いました。

下記の15班による、現時点での実験の様子、今後の展望について発表してもらいました。

「どういう研究なんだろう?」と興味を引くタイトルが多いですね!!

1班 魔法陣の特性とその有効性の考察

2班 データサイエンスの一考察~KHcoderを用いた、テキスト型データの内容分析~

3班 事故を起こさないための自動運転車のプログラムの最適化

4班 自作卓球マシンの球質やコースの制御の研究

5班 制震構造を生かした絶対に壊れないジェンガ

6班 グラスハープの音が出るメカニズム

7班 落雷による人や物への影響

8班 加熱による蛍石の発光・割れ方とへき開の具体的な関連性

9班 酸化した食用油をけん化した際の性質

10班 プラスチックの再利用方法の検討

11班 なぜ天然酵母パンは長持ちするのか

12班 ハッカ油の虫に対する忌避効果

13班 ソルビン酸によるカビの抑制作用

14班 マイタケのタンパク質分解酵素の活性の最適温度とその耐熱性について

15班 湯ノ湖で発見したハコネサンショウウオの種の同定

タイトルからは難しい内容なのかと思われる班も、スライドでの見せ方を工夫したり、簡単な表現に置き換えたりして、わかりやすく伝えてくれていました。

実際に使っている器具で実演したり、動画で実験の様子を見せたり、発表の仕方にも工夫がある班が今年は多かったです。

1・2年生からも徐々に質問がなされ、質疑応答のよい練習になりました。

実験・検証を何回も繰り返しできた班もあれば、立てた計画をもとにこれから実験を行う班もあります。

今年は班の数も多く、よりいろいろな分野での探究活動が見られそうです。

あと半年間と残り時間は短くなってきましたが、本発表に向けて内容をより深めてほしいです。

ガンバレ!数理科学科2年生 (^o^)

9月13日の3~4時限に、2年6組を対象として、課題研究の中間報告会のためのSTARTプログラムを実施しました。

この時間では、「優れた研究」とは何か?、「良い科学論文を書くポイント」に焦点を当てた講義を受けた後、

自分たちが取り組んでいる研究のテーマと、そのテーマ設定の理由をどう表現するか考えました。

テーマを一目見てその内容がわかること、テーマ設定の理由が明確であることに気をつけて表現することは、なかなか難しいことです。

最後に、それぞれの班にテーマとその設定理由を発表してもらいました。

例年、課題研究の中間報告会では、今何を調べているのか、今後の研究の展望などを発表しています。

今年は10月11日に、パワーポイントへ内容をまとめて発表する予定です。

当日は、同じ数理科学科の1年生の前で発表するので、1・2年生にとってお互いに刺激のある一日になることを期待しています

各班の発表タイトルはこちらです。

3月16日(水) 6・7時限に,1・2年生を対象とした「数理科学科特別授業」を実施しました.

この時間では,

〈1年生〉

日本工業大学 先進工学部 データサイエンス学科長 粂野文洋先生

〈2年生〉

東京都市大学 データサイエンス教育センター 副センター長 河合孝純先生

をお招きして,『データサイエンス』をテーマに講演していただきました.

2年生の部ではデータサイエンスとはそもそも何なのか,データサイエンスで何ができるのかについてお話しいただきました.

その後のグループワークではテキストマイニングという方法を用いて作成されたワードクラウド(文章に登場する単語の中で出現頻度の高い単語を選び,頻度に応じた大きさで図示されたもの)から考えられることや気づいたことなどを話し合いました.

今回のワードクラウドは,青空文庫から分析する作品を選定していただきました.ワードクラウドを見て様々な考察を生徒同士で積極的に話し合い,議論を深めていく様子がうかがえました.

1年生は,来年の課題研究,さらに自分の将来においてどのような意識をもつ必要があるか,イメージが湧いてきましたか?

2年生は,3年生になってからの進路探究へ繋がるお話をしていただいたと思います.

それぞれ次のステップに向けて,今の自分を振り返ったり,将来を考える時間になっていればうれしいです.

来年度の探究活動も,皆さんにとって充実した活動が送れますように

→

→

→

→

数理科の皆さんは、このページを見てどのような実験をして考察したか記憶がよみがえってきましたか?他の人にコンパクトかつ明確に説明できるくらい、きちんと振り返っておきましょう。これこそ期末テスト対策ですよね。(^0^)

発表者は、若干緊張気味に見えましたが、プレゼンすることの難しさ、伝えることの難しさを実感できたと思います。残されている期間は長くはありませんが、数理科で3年間を過ごした「証」ともいえる、この「課題研究」が充実したものとなるよう、今手持ちのデータや文献をさらに「整理・分析」し、研究目的を達成できるよう「まとめ」つつ「次の課題」を見いだしてつなげていけるよう努力していきましょう。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

小山高校・若木小学校東側の道路はスクールゾーンのため、朝7:00~8:30まで車両進入禁止です。