高校生未来の職業人育成事業

令和6年度高校生未来の職業人育成事業

令和7年1月28日(火)

天明鋳物を知ってもらうために、今回、私たちが行った天明鋳物の調査と製作過程をまとめ、製作物と説明のパネルを1月27日(月)から2月10日(月)の間、赤見中学校の昇降口に展示していただいた。赤見中学校の生徒たちに私たちが製作した校章入りの皿とコマ、さらに、鋳物製作に必要となる鋳型や模型にも触れてもらい、中学生に「天明鋳物をつくってみたい」と思ってもらえることを期待し、展示を行った。1月28日(火)には、放課後、赤見中学校に出向き、展示を見ている中学生への説明会を実施しました。

令和6年度高校生未来の職業人育成事業

令和7年1月23日(木)

課題研究の時間が最後となりました。仕上げ作業も最後となります。

令和6年度高校生未来の職業人育成事業

令和6年12月12日(木)

本日の5,6時間目に科内の課題研究発表会が実施されました。

「天明鋳物の研究」と題して、これまでの成果をまとめ、2年生に向けて、

PowerPointを使って、発表しました。

令和6年度高校生未来の職業人育成事業

令和6年12月9日(月)

本日は、製作した鋳型に金属を流し込む鋳込み作業をご指導いただきました。

金属は、融点が約280℃、錫100%より硬い、錫合金(錫 残部はアンチモン6~8% 銅1~3%)ピュータを使用しました。

1 タルクを塗る 2 鋳型をクランプで挟み込み固定する

3 金属を溶かす 4 金属を鋳型に流し込む

6 鋳型から取り出す

280℃の錫合金を扱うので、鋳型に流しいれる時は、とても緊張しました。鋳型から外した時は、模型と同じ形になっていて、校章もきちんと付いていたので感動しました。

この後は、仕上げ作業で、バリ等の不要な部分をやすり等で取り除きます。

令和6年度高校生未来の職業人育成事業

令和6年12月6日(金)

本日は、和銑釜江田工房にて、天明鋳物師江田さんのご指導の下、模型の上側の鋳型を製作しました。

1 昨日製作した鋳型に離型剤を塗る 2 下側の鋳型と同様に上側の鋳型を製作していく

模型の上側と下側の鋳型ができましたので、次回は、金属を流しこむ鋳込み作業を行います。

令和6年度高校生未来の職業人育成事業

令和6年12月5日(木)

天明鋳物師の江田さんに鋳型作りをご指導いただきました。

製作した模型を見ていただき、鋳型はシリコンを用いた二折り法を使って、模型の上側と下側を別々に製作することに なりました。本日は、模型の下側の鋳型を製作しました。

1 粘土を厚さ5mm程度に引き延ばし、押し台を作ります。 2 ブロックで模型を囲む枠を組み立てます

3 押し台に模型とブロック枠を配置します 4 はまり(合わせ印)と湯口を付ける

5 2種類のシリコンを流し込む 6 石こうを流し込み、乾いたら下側の鋳型の完成

シリコンは、硬化剤の濃度を変えて、低い濃度から段階に分けて流し込みました。濃度がきちんと決まっていたので、シリコンと硬化剤の量を測るのにとても緊張しました。また、シリコンは分離しやすいので、よくかき混ぜる必要がありました。しかし、型を作る上では気泡ができないようにするため、硬化剤が入ったシリコンを脱泡したり、流しいれる時は静かに回しいれるなど、いろいろと気を付けなくてはならない点があり、それらを一つひとつ丁寧に教えていただきました。

令和6年度高校生未来の職業人育成事業

令和6年11月28日(木)

3DCADSolidWorksで描いた図をSTLデータに変換し、3Dプリンタで出力しました。初めて使う3Dプリンタなので適切な出力条件を見つけるために、何度も印刷を行いました。また、きれいな造形物となるように、SolidWorksで描いた図も何度も手直しを行いました。

令和6年度高校生未来の職業人育成事業

11月14日(木)

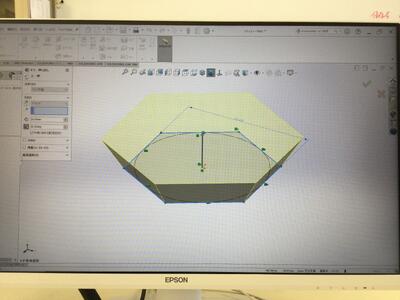

3DCADSolidWorksで模型の立体図を描いています。

令和6年度高校生未来の職業人育成事業

令和6年10月24日(木)

模型製作について、先週、天明鋳物師の江田さんから伺った方法のどの方法で製作するかを話し合いました。①3Dプリンタ②ワックス③粘土のうち、「学校にある3Dプリンタを使ってみよう」という意見が出て、3Dプリンタで模型を製作することにしました。3Dプリンタで出力するデータは、3DCADSolidWorksで鋳物にしたい立体図を描き、そのデータを3Dプリンタで出力できるSTLデータに変換して、3Dプリンタで模型を製作することにしました。

次回から、SolidWorksで模型の立体図を制作に取り掛かります。。

令和6年度高校生未来の職業人育成事業

令和6年10月17日(木)

和銑釜 江田工房を見学しました。

鋳物師の江田 蕙さんから、鋳物製作の工程の一つひとつについて、どんな材料を使用し、どのような方法があるのか、今までに製作されたものを見本として示しながら、具体的に説明していただきました。

今回教えていただいた模型の作り方①3Dプリンタ②ワックス③粘土のいずれかを使って模型を作成していきます。

次回、できあがった模型を鋳物にする型作りはどんな方法が一番良いのかお伺いしたいと思います。

高校生未来の職業人育成事業R01

高校生未来の職業人育成事業(第3回)

活動テーマ「 地球温暖化防止について体験学習(小さな灯)」

(活動内容)

第3回 学校祭(松桜祭)での活動「2019.11.9(土)」

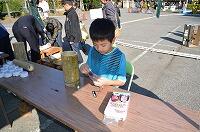

この事業を始めた当初から、今年度実施される3年に1度の学校祭での活動を視野に入れていたため、前回の活動後、生徒達とどのような活動をすることが良いか検討を重ねた。クールアースデー2019での小さな子どもたちが目を輝かせて電動工具を利用して竹あかりを作っていたことから、製作体験(竹あかり作り)を継続することを決めた。また、太陽光発電により受光・発電・蓄電・発光がどのように行われているかを、市販されている学習キットを使い、聴講と組み上げから理解を深めてもらうという2つの計画を立てた。

学校祭で活動してみると、たくさんの子どもたちが参加してくれた。また物珍しかったのか、子どもたちの両親だけでなく年配の方もやってみたいと挑戦してくれた。

「松桜祭の様子」

①【製作体験】竹あかり作り(竹の加工)

図柄を1から考えてもらうことは大変なことという生徒達は考え、サンプル図面を数種類用意をした。また電動工具を使い竹に穴をあける行為は、小さい子にとってとても難しいと想定できたため、工具はこちらで押さえてトリガを引くことに専念してもらった。完成した物を見て、とても喜んでくれていた。

②【学習】太陽光パネルによる発電・蓄電

太陽光パネルによる発電・蓄電について説明をしながら、自ら学習キットを組み上げていくことで発電と蓄電、発光の仕組みを理解してくれていた。最後に記念のプレートを取り付けて「竹あかり」を完成させた。

できあがった竹あかり 記念プレート

高校生未来の職業人育成事業(第2回)

活動テーマ「 地球温暖化防止について体験学習(小さな灯)」

(活動内容)

第2回 企業訪問・活動検討「2019.9.17(火)」

第1回の報告に示した通り、私たちには太陽光発電についての知識・技術が乏しい。そこで太陽光発電についての知識を得るために、一般住宅や企業への設置を行っている昭和電機株式会社を訪問し、太陽光発電に関する知識や利用の現状等について講話をいただいた。私たちが取り組みたい「節電に向けた活動(竹あかり作り)」について話をすると、一緒に検討してくれることになった。しかし私たちが思い描いている形での受光・発電・蓄電・発光が簡単ではないことが分かり、活動の再検討が必要であることとなった。次回の活動に向けて、しっかり検討していきたい。

「昭和電機株式会社 訪問の様子」

①昭和電機「エコ電化地域センター」訪問

②太陽光発電に関する講話および活動検討

高校生未来の職業人育成事業採用(第1回)

活動テーマ「 地球温暖化防止について体験学習(小さな灯)」

(活動背景)

本校情報制御科は、一昨年前から、「さのクールアースデー」への出展協力をしている。このイベントは栃木県で一番暑い町(佐野市)で、ライトアップ施設や家庭の電気を消し節電を呼びかけ、節電意識や地球温暖化防止について体験学習をするものとなっている。複数の高校や大学、たくさんの企業が協力をしている。一昨年は、生徒たちが制作した電車を持参し、乗車体験をした。

(活動内容)

第1回 クールアースデー2019体験学習&今後の展開検討「2019.7.15(月)」「2019.7.16(火)」

生徒達が身に付けた知識・技術を活かし、協力をできないかと考えてきたところ、イベントが考えている節電に着目し、太陽光発電を利用した物が作れないかと考えた。検討した結果、節電と明かりが両立できる「竹あかり」を作りたいということになった。しかし太陽光発電についての知識・技術が乏しいため、今年度のクールアースデー2019へは、電池式LED電球を利用し竹あかりを作った。

しかし太陽光発電を利用することが諦められなかったため、今後どのように展開していくか生徒と教員とで検討会をした。検討した結果、昨年度同事業でお世話になった「昭和電機株式会社」に技術指導をしていただこうということになった。

「クールアースデー2017 活動の様子」

①チラシ

②クールアースデー2017(電車の試乗体験)

「クールアースデー2019 活動の様子」

①チラシ

②クールアースデー2019(竹あかり作り体験)(電車の試乗体験)

高校生未来の職業人育成事業H30

赤見中学校にソーラー街灯を設置しました。

第6回 赤見中学校の生徒と協力して、赤見中にソーラー街灯を設置しました!

2月下旬の午後、本校情報制御科の生徒と赤見中学校2年生と協力して、設置作業を行いました。ソーラー発電のため、できるだけ日光の当たるところで、部活動等の生徒たちに役に立つ場所を探し、候補地を選びました。 その後、本校生が中学生に、ダブルスコップの使い方やモルタルの作り方を教えながら協力して作業を進めました。 松原公園は、元々、旗川支流の河原で30cmも掘ると拳より大きな石が多く噴出して、作業は大変でした。ポール立ての穴堀に時間が前回より倍かかりました。それでも、生徒たちは頑張り、写真の様にソーラー街灯を設置することができました。

街灯を赤見中学校に!

第5回 街灯を赤見中に設置します。

本校近くの赤見中に、「ソーラー街灯設置はどうでしょうか。」と伺ったところ、校長先生が、ぜひとのことでした。赤見中の校庭にソーラー街灯を設置するために、現地赤見中に足を運び、須藤教頭先生立ち会いのもと、現地調査をしました。ソーラー発電のため、できるだけ日光の当たるところで、部活動等の生徒たちに役に立つ場所を選びたいと思います。許可をとり、2月中には設置したいと計画しています。

バス停が明るくなりました!

第4回 ソーラー照明の調整と利用者の声

1週間ほど、照明の様子を見ました。その結果、ソーラ-パネルを西向きを南西方向に変更し、発電効率を良くした。また、自動車が通過するたびに反応してしまうので、人感センサの角度調整と検知エリアの設定を人と自転車に反応するように変更した。以前より良くなったようだ。

また、バス停を利用している生徒たちに感想を聞いたところ、「明るくなった。」「文字等が読みやすくなった。」等、うれしい感想が聞けました。製作して良かった!

設置前のバス停 → 設置後のバス停

この街灯の修理は、本校情報制御科が責任を持って迅速に対応しますので、何かありましたら、ご連絡ください。

また、学校や公共施設で同じものを設置したいと希望があれば、あと一カ所、早急に設置したいと考えています。御相談ください。

バス停にソーラー街灯を設置する!

第3回 バス停にソーラー街灯を設置工事

11月6日に市役所から連絡があり、都市公園利用許可が下りたとの連絡がありました。機材や材料を注文し、11月15日(木)学校行事のマラソン大会後、作業することにしました。

写真の様に、穴掘りから始めたのですが、石やコンクリート片が多く、石を砕きながらの作業になってしまいました。予想以上に時間がかかり、苦労しました。同時、ソーラ-照明を組立てました。4.5mの柱は、1m埋める方向でダブルスコップで穴を掘り、500mm×500mmの排水枡で囲い、コンクリートを流し込み、柱を固定しました。夕方、テストしたところ、無事、点灯しました。昭和電機の永島さん、御指導ありがとうございました。

市役所に公園利用許可書を申請しました。

市役所に、バス停に街灯を設置したいと相談したところ、佐野市へ都市公園利用許可書を申請すれば許可が下りるとのことでした。私たちは、どんなものが良いか考え、CADで街灯の構造と外観図を設計し、佐野市役所都市整備課に利用許可書を申請しました。許可が下りしだい製作したいと考えています。

高校生未来の職業人育成事業

活動テーマ「ソーラ照明を使ってバス停を明るくしよう!」

(活動内容)

生徒から「佐野松桜高校前のバス停が暗くて困る」「照明を設置してはどうか」という提案があった。昭和電機株式会社に協力を頂き、高校生未来の職業人育成事業として取り組むことにした。

第1回 平成30年9月20日(木)

さーのって号の佐野松桜高校バス停に照明がなく暗いので、ソーラ照明をつけたいと考え、現地調査を行った。昭和電機株式会社の永島秀之さんに協力をしていただき、場所やどのような照明がいいか、考察してみた。また、模擬照明を立ててどのくらい明るくなるか実験を行った。実際利用している生徒に、聞いて計画を立てることとした。