~小山高校は2018年に創立100周年を迎えました~

〒323-0028 栃木県小山市若木町2-8-51 TEL 0285-22-0236

数理科学科ロゴマーク

クリックすると校歌が流れます

文字

背景

行間

~小山高校は2018年に創立100周年を迎えました~

〒323-0028 栃木県小山市若木町2-8-51 TEL 0285-22-0236

数理科学科ロゴマーク

クリックすると校歌が流れます

6/14~6/15に、2年生の数理科学科で課題研究のテーマごとに分かれて、大学の先生方と打ち合わせをしました。

東京都市大学の先生とは「Zoom」を使って・・・

日本工業大学へは、実際に足を運び・・・

それぞれが取り組む研究テーマについて方向性を定めたり、

具体的な研究方法についてアドバイスをいただきました!

可視光(人間の目に見える光)をテーマにしようとしている班では、

大学の先生から、「電磁波についてもよく調べてみた方がよい」

とアドバイスをいただいていました。

さらには、先生からの紹介を受けて、

「昆虫と人間の色覚の違いにも興味を持った!」と目が輝いていました

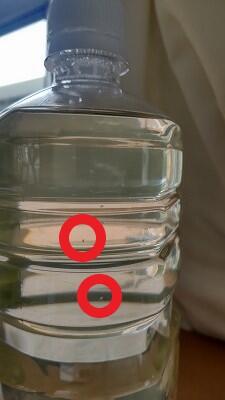

植物油による自然発火の対策や活用について調べようとしている班では、

研究方法について、より安全なやり方や具体的に必要な器具を教えていただいたようです!

大学の先生との打ち合わせを経て、今後の研究イメージが湧いてきたことと思います。

本格的に研究へ入る前に、少しは不安が解消できたのではないでしょうか?

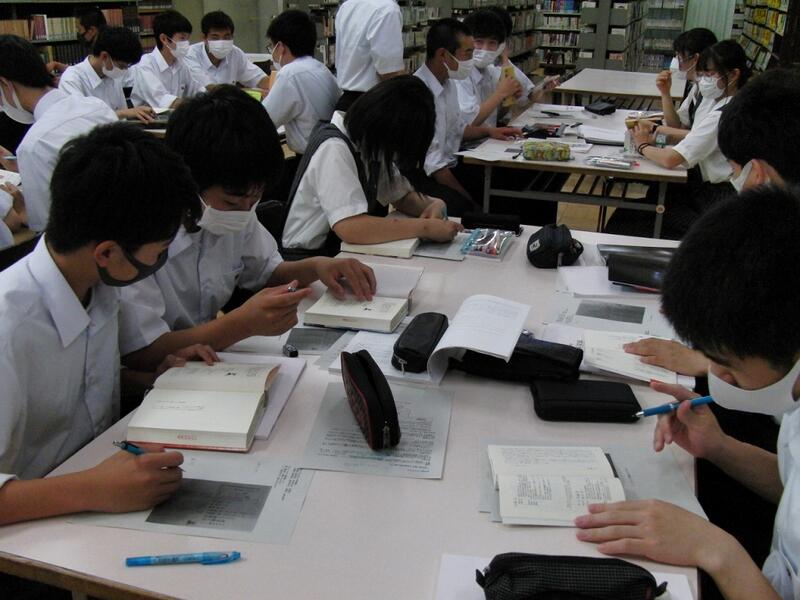

6月15日(火)の6・7限に、数理科の3年生を対象に「小高STARTプログラム」が行われました。

この時間では、3年生が今まで取り組んできた探究活動「日光自然探究学習」・「課題研究」を振り返って、今後の進路実現のために、何が必要かを具体的にすることが目的です。

まず前半の時間では、探究活動を振り返って、

・探究活動のはじまりとおわりを比較して、自分が成長できたこと

・今後取り組む上での改善点

について書き出したり、一緒に探究活動をした仲間と話し合ったりしました。

後半では、

・今後の進学先で何を学びたいか、研究したいか

・これからの社会に貢献するにあたって、どのような将来像をめざすか

・めざす将来像のためには、大学在学中に自分のどのような部分を成長させる必要があるか

をワークシートにまとめました。

この活動を通して、3年生は今後の課題が具体的になったようです!

(生徒のコメント)

「自分の進みたい学部の内容について、知識が不足していることに気づいた」

「課題研究で学んだことを、これからの進路探究活動にどのように生かせるか、よく考えたい」

このプログラムを担当した先生からは、

「今回友達と話し合った際に出された、自分とは異なる見方を大切にしてほしい。」

担任の先生からは、「探究活動という貴重な経験をぜひ生かして、進路の実現につなげてほしい」

と励ましの言葉を最後にいただきました。

3年生にとっては小山高校でだけでなく、今後の人生でも探究活動は続いていきます。

今までに身につけた探究心で、将来を切り拓いてくれることを願います

Bon voyage! (みなさんの探究の旅路に幸せなことがたくさんありますように)

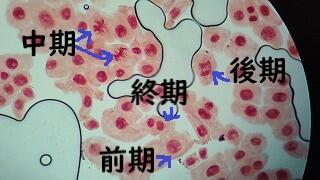

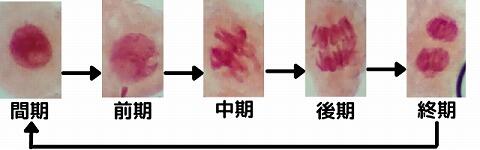

数理科学科では、普段の授業で実験の時間を十分に確保して、知識が確実に定着するよう心がけています。その一例を紹介します。

5月の終わりから6月のはじめにかけて、

2年生・3年生のクラスで硫黄の同素体を作る実験をしました。

ガスバーナーを使用する実験のため、感染症対策として、

教室を二つ使い、普段の半分の人数で行っています。

同素体とは簡単に言うと、同じ材料でできた違うかたちのものです。

(例えば、チーズとヨーグルトなど)

今回の実験では硫黄の粉末から

「単斜硫黄」(右)「ゴム状硫黄」(左)

を作成し、そこに加えて

「斜方硫黄」の3つを観察しました。

これらは作り方が異なるだけで、すべて同じ硫黄の粉末からできています!

まず単斜硫黄を作るときは弱火でまんべんなく加熱し、

完全に液体になったらろ紙に流し込みます。

表面が氷が張り始めたような状態になったら、

ろ紙を開くと・・・

単斜硫黄の特徴的な針状の結晶が観察できます。

このろ紙を開くタイミングが、初見ではかなり難しいと思うのですが、

2年生も、3年生もよく見極めていました!

続いて、ゴム状硫黄の場合は、単斜硫黄とは違って強火で加熱していきます。

(もうすでに単斜硫黄とは違った様子が見られますね。)

液体の表面に気体が見え始めたら、水の中に流し込みます。

ビーカーの底に沈んだ物をピンセットでつかみだしてみると・・・

これを引っ張るとゴムのように伸びます!

伸ばしたときには「おぉ!」という歓声が上がっていました!

最後にルーペを使って、あらかじめ作られた斜方硫黄を観察しました。

こちらも単斜硫黄とは異なる、ひし形のような八面体(とくに青い丸)の結晶が観察できます。

この実験は最初、2年生だけで行う予定でしたが、

3年生からも「作ってみたい!」との声があり、

3年生でも実施することになりました!

3年生は、実験で実際に作ってみたものを観察してみて、

「結合の違いがこんな見た目の違いに現れるんだ」

と事前に学習したことと頭の中で結びついたようでした!

これからも、感染症対策を十分にしながら、様々な実験に取り組んで化学の楽しさを追求していきましょう。生徒の皆さんも白衣姿が板に付いてきましたね。(^_^;)

今年度はコロナ禍にあり,年度当初には長い休校が続きました。さらに,昨年度までのように大学を訪れて実験を行う機会が多く持てないなど,研究に制限や困難が伴いましたが,Zoomを利用して大学の先生と討論するなど工夫し,できることに精一杯取り組みました。

「テーマ設定の理由」「研究方法」「研究の結果」「考察」「今後の課題」。どの班も,自分たちの行ってきた研究の過程を,しっかり筋道を立て,みんなの前で堂々と発表することができました。1学年次の「日光自然探究学習発表会」のときよりも明らかな進歩が見られ,頼もしい姿を見せてくれました。この経験は数理科学科の皆さん1人1人にとって,きっと大きな糧となることでしょう。

さて,これからは「研究集録」の作成に取り組むことになります。まだ残された時間があります。「今後の課題」にしっかり取り組み,さらなる進化を目指しましょう。期待しています。

12月22日(火)6,7時限目に、数理科学科1年生の日光探究学習報告会が行われました。同科の2年生も発表を見学し、質問もさせてもらいました。

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、日光自然探究学習は半日の日程に縮小され、調査時間が短いという制限がある中ではありましたが、「できること」に精一杯取り組んできました。

本日の報告会には、保護者の方々も見に来てくださり、とても緊張感のある中で発表することができました。数理科学科の1年生として始めての発表でしたが、堂々と発表できており、2年生の課題研究にもつながる良い発表でした。学年の垣根なく積極的に質問が飛び交い、数理科学科1、2年生全員の熱意と科学に対する高い興味関心がうかがえました。質疑応答の中からさらなる課題が発見でき、次のプロセスが見いだせた人もいるのではないでしょうか。

<参加した先生方の感想・コメント>

・探究活動は「仮説→検証→考察→表現→次の課題・・」といった探究のプロセスが大切です。さらに意識して、2年生の課題研究につなげていってほしい。

・探究は、人と話すことも大切です。そこから新たな気づきが生まれます。

・探究をしながら見通しを持ち、常に振り返ることが大切です。その繰り返しが探究を深めることにつながります。

・考察をもっと深めると良いでしょう。そのためにもグループでもっと話し合い、考える時間をとってほしいと思います。

・もっと資料にあたり、図鑑や本で調べる努力をしてほしいと思います。インターネットの情報は二次資料の可能性があるので、注意してほしい。

今回の発表で学んだことを、来年の課題研究に是非活かしてほしいと思います。

1年生の皆さんは、発表内容も含め、冊子にまとめる作業が残っています。仕上げは丁寧に、念入りに頑張りましょう。ひとまず、お疲れ様でした。

2年生の皆さんは、課題研究発表会が来月に迫っています。後輩たちに模範を示せるよう頑張って下さい。「見通し」を持って常に「振り返り」ながら、ちょっとずつ前進していきましょう! (*^_^*)

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

小山高校・若木小学校東側の道路はスクールゾーンのため、朝7:00~8:30まで車両進入禁止です。