造園の部門では課題研究で炭づくりの研究をすすめています。

炭づくりは難しく、思ったような炭ができていません。

そこで、形がよくないものを集めて炭団づくりに挑戦してみました。

試行錯誤をしながら、制作に取り組んでいきたいと思います。

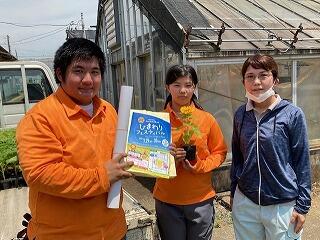

今年も野木町市役所の方から、7月に開催される「ひまわりフェステバル」で使用するヒマワリ苗の生産を依頼されました。食料環境科3年草花専攻生と2年生環境創生コースの生徒たちとヒマワリの種子を播きました。イベントに貢献できるきれいなヒマワリを育てたいです。

3年生の総合実習で校内にある日本庭園の管理を行っています。

いつでも日本庭園に訪れて頂けるように今回は刈込みと剪定を行いました。

安全第一で作業を行っています。

造園の授業でマツの管理作業を行いました。今回は、みどり摘みです。

初めて使用する三脚の取り扱い方とマツの管理方法について学び、

安全に作業をすすめることができました。

3年生は課題研究で、剪定枝や間伐材を使った炭づくりに取り組んでいます。

今回は、ペール缶で手作りした炭窯開封をしました。初めての炭づくりでしたが

あまりうまく作れませんでした。試行錯誤を繰り返して納得がいく炭が完成するように

取り組んでいきます。

今年も学校で栽培しているものや植栽されている花で押し花を作り、それを使ってしおりを作成しました。

作ったしおりは職員室に置き、先生方に配布しました。

校長先生にもお渡しし、喜んでいただき、生徒も満足そうでした。

2年生は刈込実習の続きです。前回身につけた刈り込みバサミの使い方をマスターするため

別の樹種の刈り込みに挑戦しました。見栄えよく作業ができましたね。

3年生は、敷石の施工の実習を行いました。不安定にならないような石の据え方を身につけられるよう

何度も練習していきます。

2年生・3年生ともに着々と花壇苗の実習に取り組んでいます。

移植や追肥、スペーシングなど植物の成長に合わせてそれぞれの作業をしています。

2年生は初めてなので丁寧に、3年生は慣れた手つきで作業に取り組む姿が見受けられました。

みんな頑張っています。

2年生の授業では、刈り込みばさみの使い方をマスターすべく

見本園内のツゲなどの刈り込み実習を行いました。

刈り込みを行う手順から安全に作業を行うポイントを理解している様子でした。

初めての刈り込みではありましたが、まずまずの出来栄えとなりました。

今回は、枯木の伐採や枯れ枝を落とす作業を行いました。

日本庭園内では、風雨によって枯れ枝が落ちてくる状況が続いていました。

安全に観賞できるような環境にすべく剪定のこぎりやチェーンソーを使用して

枯れが入ったハナモモを中心に手入れを行いました。

今後も安全面を視野に管理していく予定です。

造園部門の授業で日本庭園の管理を行っています。

大きくなりすぎている樹木を中心に小さくまとめるようにしています。

安全第一で頑張ります!

桜の花もだいぶ散り始めましたが、食料環境科草花専攻では、「花の魅力普及活動」として押し花づくりに取り組んでいます。

昨年度は、制作した押し花を素材に北桜祭でウェルカムボードを作成したり、押し花しおりを来場者の皆様に無料配布したりしました。大変ご好評をいただいたため、今年度も継続して、生徒とともに活動を進めています。

草花部で生産している花はもちろんのこと、緑豊かな学校の植物も押し花の材料として活用しています。

今年度も文化祭に向けて準備を進めておりますので、たくさんの方々のご来場を心よりお待ちしております。

今年度の授業が始まり食料環境科3年草花専攻生や2年生環境創生コースなどの学生を中心に春花壇苗の生産が本格的に始動しました。

マリーゴールドの播種やサルビアの移植、ニチニチソウへの追肥など着実に実習を積み重ねています。

今年度も近隣小中学校や自治体への販売に向けて生徒たちは一生懸命取り組んでいます。

3年生造園部門の生徒はカブトムシによる環境保全活動について課題研究で取り組みました。

この取り組みに関連してカブトムシを利用した体験型イベントに関する提案をしました。

その結果、全国高等学校デザイン選手権大会入選となりました。

おめでとうございます。HP先はこちら「デザセン入選」

校内の樹木を挿し穂にして挿し木に挑戦しました。

挿し木は、枝の一部を挿して殖やす方法です。

ブルーベリーやザクロ、コニファー類を挿していきました。

成功するといいですね。

春の暖かさを感じる季節になりました。

今回、思川桜の圃場に接ぎ木苗を定植しました。等間隔で丁寧に植えていきました。

現在管理している苗木の誘引も行いました。小山市内に植栽される苗木を今後も育成していきます。

本校の正門周辺にはドウダンツツジが植栽されています。

枯木が多数あったため、今回実習でドウダンツツジを移植しました。

根鉢の大きさを踏まえて、丁寧に1本ずつ植えました。

根付いてくれるといいですね。

2年生の授業で校内のマツを管理しました。

管理の方法を理解し、三脚を使って実習を行うことができました。

少しずつ樹木の管理技術を身につけていきましょう。

本校で育成管理しているオモイガワザクラを圃場に定植しました。

挿し木して成長した苗木は本校圃場に定植後は、小山市内に苗木として

移植されています。順調に育つといいですね。

2年生の授業でサルスベリの剪定を行いました。

三脚の扱い方や注意点を理解し、サルスベリの特徴を把握しながら

剪定を行うことができました。今後も安全に留意して実習に取り組みましょう。

2学期の終業式に合わせて正門に約2.5mの特大の門松を設置しました。

タケ、マツ、梅飾りに加え、草花部門が栽培した葉ボタン、「苦労せずにお金持ちになれる」

との語呂合わせで縁起物とされるクロガネモチ、「難を転ずる」との語呂合わせで縁起物とされる

ナンテンを使用した門松を作製しました。始業式まで正門に設置しておく予定です。ぜひご覧ください。

特大門松だけでなく、大門松から中、小門松まで生徒の手で1つ1つ作製しました。

願いを込めた門松で、よいお年をお迎えください。

特大門松 集合写真

大門松の作製

小門松の作製

12月20日(金)にNHK「とちぎ630」の番組内にて本校生徒が制作したフラワーアレンジメントが放送されました。

一生懸命作った作品が番組内で紹介していただき、製作者本人もとても誇らしげでした!

環境創生コース2・3年生で小門松の完成に向けて大詰めを迎えました。

組み合わせた竹を固定し、マツを挿していきます。丁寧に作業を進めることができました。

とちぎ環境・みどり推進機構、栃木県県南環境森林事務所、みかも森林組合、(株)エフバイオスの

皆様を講師に「森林・林業への理解と林業就業」に関する講義が実施されました。

栃木県の林業についてクイズを交えて現状や仕事について理解を深めることができました。

実際に現場で働いている方々から林業とはどんな仕事なのかを具体的にお話していただきました。

生徒たちは、栃木県の林業への理解を深め今後の進路を考える大変貴重な機会となりました。

ありがとうございました。

本校正門に設置する特大門松を作製するため、放課後に造園を学ぶ有志で土台作りに取り掛かりました。

1年生にすいてもらったわらを使用しました。土台の次は竹を切断し、組み上げていきます。

良い年を送れるように少しずつ形になってきました。お楽しみに。

わらの長さを決まった長さに切り揃えます

門松の作製に向けて切り出した竹を磨きました。

手作業で汚れを落としていくと、汚れで水が真っ黒に。

1本1本丁寧に磨いていきました。松は、必要な長さに切り分けました。

分担した作業によって必要な資材を着々と準備できています。

放課後には門松の土台も作製しました。

2年生も3年生も竹磨き

松は必要な長さに揃え、放課後には土台づくりに挑戦しました

門松作りに向けて、「農業と環境」の授業で他学科の1年生も

わらすきを行いました。丁寧にすいてもらったわらを使って

正門に大きな門松を作製したいと思います。

また、造園専攻の3年生は竹の調達を行いました。

必要な太さや長さに切り分けて安全に実施することができました。

「東山田弁天環境保全会」のご厚意により昨年度に引き続き

竹林で作業を行うことができました。大変お世話になりました。

ありがとうございます。

12月に入り、門松づくりが本格的に始まりました。

今回は、小門松の土台作りに取り掛かりました。

必要な長さにわらを切り、縄で土台に巻き付けていきました。

美しい門松にするための重要な作業です。

本校では年末に販売する門松を作製しています。

今回は、以前干しておいたわらを使って「わらすき」を行いました。

わらすぐりともいわれるこの作業は、余分な葉や汚れを落とす大切な作業です。

手作業にはなりますが、わらを丁寧に扱って取り組むことができました。

2年生は、四ツ目垣の竹垣施工に取り組みました。竹磨きから柱の建て込み、立子や胴縁の取り付け

まで一生懸命取り組みました。東門の通りに設置することができました。

3年生は農場管理棟前の空きスペースに庭園づくりに挑戦しました。

市松模様を表現することができました。北桜祭の直前に装飾等を設置する予定です。

3年生は農場管理棟前で、石を使って市松模様を描いた庭園の施工を

行っています。少しずつ形になってきました。

安定して石を据えられるように四苦八苦しました

2年生は四ツ目垣の施工に向けて柱の建て込みと竹磨きを行いました。

1本ずつ丁寧に竹を磨きました。安定して水平に柱をたてることに苦戦した

様子でした。

竹磨き 柱の建て込み

また、緑地帯に植栽された樹木たちを刈り込みました。北桜祭の開催前までに

緑地帯全体を手入れする予定です。

ヘッジトリマーを使って刈り込みます

校内東門から続く道沿いに今まで学んだ造園の技術を使って

2年生で四ツ目垣を製作します。今回は、場所の選定と資材の準備です。

校内に植栽されたナリヒラダケを切り出し、竹垣に使用する長さに分けていきます。

また、東門の通りに柱を立てる場所を決めました。楽しみですね。

校内の竹垣を作り替えようと計画し、竹垣の施工を行っています。

今回は竹磨きと柱の建て込みです。地道な作業ですが、竹を磨くと

完成した際の見栄えが全然違います。完成を目指して進捗状況を報告

しますね。また、季節外れですが校内のオモイガワザクラがぽつぽつと

咲いています。なぜでしょう。気になった方はぜひ調べてみましょう。

竹磨き

柱の建て込み 見えづらいですがサクラが開花

来月行われる北桜祭に向けて農業管理棟前に庭園を施工することになりました。

今回は施工する前に整地や資材等の搬入を行いました。小石や雑草を取り除き、

同じ高さになるように整地しました。これから少しずつ形にしていきます。

造園部門では、炭飾りを販売するため作製中です。お楽しみに。

暑さが和らいできた本日の天気に日本庭園の管理実習を行いました。

実生を根元から取り除いたり、玉物を刈り込んだり…。

暑い時期によって手入れができなかった分、丁寧に管理作業を行いました。

来校した際に庭園を楽しんでいただけるよう少しずつ手入れを行う予定です。

暑さがまだまだ残っている時期になりました。でも造園の生徒は元気いっぱいです。

2年生はロープワークの技術を習得中です。練習あるのみ。

3年生は炭づくりに挑戦中です。完成した炭は学校祭で販売予定です。

最後に、門松に使用するわらの準備が始まりました。本校水田で収穫した愛国3号のわらを干しました。

これから1-2か月乾燥させて、年末に門松作りが本格的に開始する予定です。

8/6に鹿沼南高校で開催された栃木県学校農業クラブ連盟平板測量競技会に環境創生コース3年生4名で出場しました。平板測量とは、平板測量による測量の正確さやスピードを競う競技です。この大会に向けて日々練習に取り組みました。目標としていた入賞とはなりませんでしたが、日頃の練習の成果を発揮することができました。応援ありがとうございました。

環境創生コース2年生、造園部3年生を対象とした林業トライアル研修を2日間実施しました。

1日目は、学科講習です。刈払機の取扱いや作業中の安全対策について講義を受けました。

2日目は、実技研修です。実際に刈払機の操作と刈刃の交換、機械の点検方法を教えて頂きました。

2日目の午後は、栃木県の林業や林業機械、ドローン操作体験が行われました。

この2日間、林業に関する知識や刈払機の取扱方法等を学びました。大変ありがとうございました。

実技研修はラジオ体操から 刈払機の刈刃交換

実際に刈刃を交換 校内で刈払

栃木県の林業を学ぶ ドローン操作体験

2年生の授業で、商家棟と教室棟の間の植栽部分を管理しました。

大きくなったヤツデやヒイラギ、アジサイの剪定を行いました。

風通しがよくなり、とてもいい管理実習となりました。

環境創生コース造園部門では、小山市のサクラであるオモイガワザクラの育成に取り組んでいます。

今回は、オモイガワザクラの枝から苗木をつくる挿し木実習を行いました。

挿し穂となるオモイガワザクラの枝の長さを4つの条件に分け、結果を予想した上で実施しました。

成功するといいですね。

私たちが育てていたカブトムシは、成虫になり学校林へ放ちました。

カブトムシが数多く生息していることが、豊かな自然がある1つの指標になるのではないでしょうか。

以前配布した小学校でもカブトムシが成長していく様子が観察できたそうです。

勝手ながら、観察の様子を紹介させていただきます。こちらです。「岡本北小学校のHP」

カブトムシ容器の片付け

成虫は学校林へ

七夕が近づいてきたので、校内のタケを採取し七夕飾りの準備をしました。

高さや向きを意識して設置しました。ぜひ生徒の皆さんは短冊を飾って楽しんでください。

願いが叶うといいですね。

タケの採取 設置

正門前から続く緑地帯は、生徒の手によって管理や花の定植を行っています。

今回は、アジサイの苗を緑地帯に約30本定植してました。

来年はきれいに咲き誇るアジサイロードになるかと思います。

楽しみですね。

等間隔に定植していきました

2年生の造園科目の実習で日本庭園の駐車場周辺を刈り込みしました。

枝葉が伸びており、雑草や実生木が生い茂っている状況でしたが

生徒たちのおかげですっきりした庭園に変貌しました。

思川桜圃場では、暑い中ですが誘引や草刈りを行っています。

3年生は、刈払機の扱い方に少しずつ慣れてきている様子です。

事故防止の意識を高めて、安全に実習を行うことができました。

刈払機による草刈 苗木の誘引

ピンコロ石(花崗岩でできた約9cm四方の立方体の石)を使った敷石実習を行いました。

本来ならモルタルを使って完成させますが、練習ですので砂のみを使いました。

一定の間隔をあけ、石の表と裏を考えながら丁寧に作業を進めました。

完成までもう少しですね。

2年生の授業でアジサイの挿し木実習を行いました。

校内に植栽されたアジサイを挿し穂に、用意した土に挿していきます。

発根するまで潅水しながら観察していきます。

校内にある日本庭園では、植栽されているタイサンボクが咲いています。

香りが強く、白い大きな花を咲かせます。とてもいい気分になりますね。

実習の様子

よい香りのタイサンボクの花

実習でレベル(高低差を測定する測量の器械)をすえつける練習を行いました。

短時間で正しくすえつけることが測量を行う中で必要な力となります。

ほとんどの生徒が、正確に素早くすえつけられるようになりました。

今回は、校内の生物調査を実施。積んでいたウッドチップの山を崩してみると

カブトムシのさなぎが大量に現れました。ペットボトルに人工蛹室を作成し、

避難させました。成虫になるといいのですが…。

また、以前からコーヒーかすを頂いている「ウントカフィ」さんにお邪魔して

コーヒーかすを頂きました。頂いたコーヒーかすは、カブトムシの飼育や除草効果の

実験に利用しています。ありがとうございます。

見つけたさなぎ 人工蛹室

「ウントカフィ」さん 除草効果実験

悪天候によって校内のサクラの枝が折れてしまいました。

枯れる原因となる腐朽菌が入っていることもあり、安全面を考えて

伐採を行いました。チェーンソーや剪定のこぎりを使用して、安全に

作業を行うことができました。日頃から樹木の様子を確認しておく

大切さが理解できましたね。

倒れた原因を理解し、枝をさばいていきます

伐倒する方向を確認し、チェーンソーを使用する

本校で育ててきたカブトムシの幼虫を小学校の先生へ贈呈しました。

100匹以上の幼虫を昨年に続きお渡ししました。大切に育ててくださいね。

箱詰めします 贈呈しました

2年生で校内の刈り込み実習を行いました。今回、生徒にとって初めてとなる

ヘッジトリマーを使用した刈り込みです。操作方法や安全に作業を行うために

必要な知識を身につけたうえで実際に行いました。ヘッジトリマーの操作に

苦戦している様子でしたが、回数を重ねていきましょう。本校前のドウダンツツジや

敷地内の中庭の景色が少しずつ変わりました。よく頑張りました。

課題研究でカブトムシのフンを使った実験を行っています。

フンの配合によって発芽するか検証していきます。昨年のデータと

比較して検証する予定です。

今年度もカブトムシを配布する準備をしました。

校内の剪定枝チップから生まれたカブトムシの幼虫を

透明パックに移し替えます。昨年度よりも少し小さな幼虫が目立ちました。

配布したカブトムシが成虫になるといいですね。

~私たちで準備しました~

2年生の実習で本校内にある日本庭園の管理作業を行いました。

ツツジやツゲなどの樹木を刈込みばさみで、手を入れていきました。

庭園は、自然に落ちた種が成長した実生の樹木を取り除きました。

少しずつ手を入れて景色を楽しんでいただける庭園にしましょう。

環境創生コース2年生で校内にある中庭で刈り込み実習を実施しました。

刈り込みバサミを使用する際のポイントや注意点を理解した後に実習を開始。

水平に刈り込むことを意識して取り組むことができました。

造園の技術を磨いていきましょう!

今日は暑さを感じる実習の日でしたが、今回は以前準備した炭窯を開封しました。

かぶせた土を慎重にどかしながら、炭窯を開けます。できた炭の状態を生徒たちで

確認しました。詰めた間伐材の量が炭になると3分の1にまで減る様子に驚く生徒もいました。

今後は、炭づくりにもう一度挑戦したり、完成した炭を加工して炭飾りに挑戦してみましょう。

今回、機械操作の技術を身につける目的に刈り払いの実習を行いました。

まずは、刈り払い機の操作方法や刃の交換方法、安全に作業を行える服装について

学習しました。学んだあとは実際に圃場で練習です。おそるおそる雑草を刈る様子が

みられました。

チッパーで伐採したタケをチップにする実習も行いました。このチップは、今後

カブトムシに関する研究に利用する予定です。暑さを感じる中でしたがよく頑張りました。

今回は2年生の授業で、校内に植栽されたイヌツゲの刈り込みを行いました。

2年生にとって初めて使用する刈り込みバサミについて、ポイントを押さえながら

刈り込みしました。急がないで丁寧に、時々遠くから刈り込んだ場所を見ることに

注意して取り組みました。立派に刈り込みすることができましたね。

暖かくなるにつれて生き物たちの動きが活発になってきました。

そこで、生物の生息状況を把握するため生物調査を実施しました。

爬虫類や昆虫類など様々な種類の生物を見つけることができ、校内には多様な生態系が

つくられていると分かりました。

捕虫網で捕獲します 落ち葉の中に爬虫類が隠れています

また、マツのみどり摘みを行いました。みどり摘みとは、マツの新芽を摘み取って

マツの樹形を維持する作業です。経験を積まないと難しい作業です。

焦らずに丁寧に、安全に作業を行うことを重視して実施することができました。

道路際に植栽されたクロマツの手入れを行いました

環境創生コースでは、校内の見本園や日本庭園、学校林に植栽された様々な樹種を観察し

樹形や特徴などを学んでいます。

今回は、リキュウバイ、ハナズオウ、ヤブツバキ、ハナカイドウ、サクラを中心に学習しました。

それぞれの樹種の特徴をつかみながら学習することができました。科名や葉の形状、樹皮の違いなど

観察ポイントがたくさんありますが、少しずつ覚えていきましょう。

環境創生コースの生徒の手によって育成管理している思川桜が満開の時期になりました。

思川桜は、花弁が10枚程度あるピンク色でハート形の可愛らしい桜の品種です。

小山市内には思川桜並木があちこちにあります。本校生徒が育てた思川桜も植えられています。

ぜひご覧になってください。

昨年度に引き続き、調査を兼ねてカブトムシの幼虫を掘り出しました。

腐葉土の山をかき分けていくと、大きく育った幼虫が次々と現れました。

その数、120匹。これからパックに小分けしてカブトムシが観察できるようにしていこうと計画中。

昨年度に引き続き小学校へ配布できるといいですね。

若木小学校に本校で育成管理している思川桜の苗木4本を植栽しました。

授業の都合上、生徒たちは苗木の準備までを行い職員で小学校に植栽しました。

植栽は土や肥料を与えて作業終了となります。この作業は後日、若木小学校で

行われる予定です。

本校で育てた思川桜が満開になるのが楽しみですね。

枝をまとめます 苗木をユニック車に積み込みます

ユニック車に積み込みました 4本植栽しました

2年生環境創生コースで正門前に植栽されたドウダンツツジの切り戻しを行いました。

今後の管理のしやすさや見通しのよさを考慮して、ドウダンツツジを腰の高さまで切り戻しました。

正門前がすっきりしました。生徒たちは丁寧に作業を行うことができました。

枯れたドウダンツツジがあったため、補植を検討していきたいと思います。

枯れた枝を取り除きます 剪定枝をきれいに片づけます

大谷中学校より依頼があり本校で育成管理している思川桜の苗木の植栽をしました。

苗木の掘り取りや根巻きを1年生や2年生で行い、植栽できるように丁寧に準備しました。

植えられた苗木は、卒業の記念として植樹される予定だそうです。

ぜひ想いを込めて植えてくださいね。大きく育つことを楽しみにしています。

掘り取りの説明 根鉢を崩さずに慎重に

根鉢を崩さずに 麻布で巻いていきます

大谷中学校に苗木を植えました(後日、土をかけて植樹を行う予定です)

小山警察署より本校で栽培したお花のプランターを警察署に設置したことに対して感謝状を頂きました。

日頃より草花を学習している生徒たちへの励みになります。ありがとうございます。

草花の代表生徒が感謝状を頂きました

小山警察署へ設置した様子です→プランターを設置しました(農場だより)

グランドカバーについて学ぶことを目的に、本校グラウンドから不要となった芝を切り出して

施工室前で芝を張りました。芝の特性や注意点を理解して実際に施工しました。

高さや施工場所の状況を見ながら実習を行うことができました。今後の芝の様子が楽しみですね。

造園では、カブトムシに関連する研究を行っています。今回は、カブトムシの生息場所をつくるため

ビートルベッドの作成を行いました。使用する材料は、竹垣や門松で使用した竹や樹木の剪定で発生した

剪定枝、落ち葉です。落ち葉を敷き詰めて腐葉土をいれながら作成しました。最後は、カブトムシの幼虫に

お引越ししてもらいました。豊かな生態系を作るきっかけになるか楽しみですね。

2年環境創生コースの生徒で、挿し木から育ててきた苗木を思川桜圃場に定植しました。

定植について説明を受けた後、成長後の姿を想像して枝がぶつからないように交互に

ずらして植えました。定植後には、門松や竹垣で使用した竹をチップにしてマルチング材と

して再利用。これからは、植栽できる大きさまで手をかけて育てていく予定です。

苗木の定植 苗木の定植

環境創生コースでコンクリートの特性への理解を深めることを目的に実習を行いました。

コンクリートの特徴や長所短所を知り、実際にモルタルによるブロックづくりを行いました。

それぞれが配合したモルタルは、インターロッキングブロックの型枠に流し入れます。

実際に作ることで特性を理解できた様子でした。

年末恒例の門松作りに【栃木農業高校 環境デザイン科】の3年生が参加してくれました。

門松で使用するクロマツを栃木農業高校から頂いていることもあり『興味のある生徒がいたら』というところから話が進みました。高さ2mの門松作りに挑戦。全員3年生ということもあり段取りよく進め、協力し合って午前中に完成させることができました。完成した門松は栃木農業高校へ設置しました。大変だけど良いものが作れると笑顔が生まれますね。

【笑福門松】笑う門には福来る。良い一年が過ごせますように。

小門松の完成が目前となりました。作製した土台に竹を組み、松を挿していきます。

左右のバランスを整えながら竹組みを立て、松を配置します。また、特大門松の土台

も作製開始。終業式に全校生徒に見てもらえるように頑張ります。

放課後には中門松の土台作りを行いました。ぜひ楽しみに。

小門松の作製 特大門松の土台作り

中門松の土台作り 梅飾りを取り付けます

「燻製に関する商品を販売する」内容を下野新聞社本社で行われたとちぎアントレプレナーコンテストで

発表してまいりました。発表では緊張しつつも燻製チップや燻製セットについてプレゼンしました。

結果は「奨励賞」「栃木県信用保証協会賞」、企業賞として「松本建設賞」「悟空のきもち賞」を

受賞しました。発表後は、審査員の方々や出場者の方々と名刺交換や意見交換を行い大変勉強になりました。

発表にあたり多くの方々に協力を頂きました。ありがとうございました。

審査員を前に発表 4つの賞を受賞!

小の門松の土台を作成中です。門松の土台となる部分をわらと縄を使って作り上げていきます。

出来映えに大きく影響するため、集中力がとても必要となる作業です。

竹磨きも併せて行いました。立派な門松の完成を目指して取り組んでいます。

竹を1つ1つ磨きます 土台ができましたよ

縄を使って巻き付けます 根気がいる作業です

3年生の造園を選択した生徒たちで、門松用のタケを切り出しました。

タケの太さや色合いを確認し、門松に合うものを選んでいきました。

今年も門松作りが着々と進んでいる状況です。

今年は「東山田弁天環境保全会」のご厚意により、本校の近くにある

竹林からタケを調達することができました。大変ありがとうございます。

門松作りの状況は、完成までの様子をHP上で報告していきます。お楽しみに。

3年生で門松の土台作りを始めました。ワラを土台に巻き付けて

均等な厚さになるように調節します。一見簡単なように見えますが

完成した時の出来栄えに大きく影響する大事な部分です。

また、「農業と環境」の時間に「わらすき」を1-3の生徒たちに

お願いしました。今後も1年生に依頼し、正門前に飾る予定の

特大門松に使用したいと思います。ありがとうございます。

土台づくり

みんな一生懸命取り組んでくれました

燻製チップや燻製製品に関連する起業を目指し、研究・調査活動を行っています。

今回は下野市にある「ダンケ」さんにお邪魔しました。本校で管理している思川桜の

チップを燻製製品として販売するためにはどうしたらいいのか、研究活動で挙がった

疑問などを伺いました。

お忙しい中貴重な機会を頂きありがとうございました。

研究活動に関連した起業プランを応募た結果、12/16(土)に行われる

「第11回とちぎアントレプレナー・コンテスト」最終選考会で発表することになりました。

応援よろしくお願いします。

例年4月に参加している足尾植樹ボランティアに向けて『ドングリの苗木づくり』を行いました。

ドングリとはブナ科樹木の種子『堅果』の俗称です。本校には雑木林や見本樹などでたくさんのブナ科の樹木があります。ドングリははじめに根を長く伸ばすので高さのある紙パックを使っています。落ち葉を詰めてからその上にドングリをまいて1年半育てています。落ち葉やドングリの中にもたくさんの生き物がいることを体感しながら作業を進めました。

学校ではコナラ、ミズナラ、クヌギ、アベマキ、クリなどがあります。今年はオニグルミもまいてみました。

今回の実習を通して、落ち葉を分解する多種の生き物やドングリはクマやシカ、イノシシ、リスなど獣たちの秋冬の食糧庫であること。ドングリなどの広葉樹は根が広く張りお互いの根を絡ませながら、山の斜面を大雨から守ること。腐葉土は雨水をろ過しながらゆっくりと地中や川へと流す役割があること。自分たちの学習が地域の環境へ貢献できるよう継続してドングリを育てましょう。

年末に向け門松の準備が本格的に始まりました。

画像は約2か月室内で乾燥させた稲わらを綺麗にする作業、藁梳き【わらすき】です。丁寧に一本一本見ながら汚れたり折れ曲がった部分を取り除いていきます。今年も作ろう!特大門松!!!

3年生が作庭実習で取り組んでいた東門付近の庭が完成しました。

竹垣は江戸風四ツ目垣。生き物の住みやすさを配慮したスパイラルガーデン。

石材を組み合わせて和の庭園を作り出すことができました。

ぜひお立ち寄りください。

石材の位置を確認 竹垣の結束

スパイラルガーデン 全体図

本校で伐採した樹木を粉砕して燻製チップやスモークウッド、スウェーデントーチへと

加工しています。サクラのチップを使った燻製と薪の燃焼時間等を実験しました。

オモイガワザクラの香りが食材に染み込んで、味わいのある燻製料理が完成しました。

薪もトーチも予定通りに燃焼していることが分かりました。北桜祭に出品します。

ぜひご検討をお願いします。

トーチの燃焼実験 燻製実験 試食が楽しみ

2年生が取り組んでいた竹垣作製もいよいよ大詰め.

竹を必要な長さに切り出し、シュロ縄で結束していきました.

大切なことは協力して取り組むこと.全ての班が時間内に作業を終えました.

北桜祭で本校にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください.

緩まないように結束します

2年生はグラウンド付近で竹垣を、3年生は東門付近に作庭を実習で行っています。

少しずつ形になってきました。グループで協力して取り組んでいきました。

立ち寄った時に進捗状況を楽しんでくださいね。

庭といえる形になってきましたよ

竹垣を作っていますよ

3年生環境創生コースで作庭に挑戦中です。造園関連の授業で学んだ知識や技術を詰め込んで

計画から施工まで取り組んでいます。場所は本校東門のそばになります。

11月に開催される北桜祭までの完成を目指します。お楽しみに。

目印をつけよう 植栽の検討中

2年生環境創生コースを対象に「森林・林業への理解と林業就業案内について」と題して、

とちぎ環境みどり推進機構 大輪様をはじめ講師の先生方に栃木県の林業の現状や仕事について

講義をしていただきました。

生徒たちは、林業機械や資格、仕事のやりがいなどクイズを交えながら学ぶことができました。

栃木県の林業に関心をもつ大変貴重な機会となりました。ありがとうございました。

2年生で造園の技術を習得するために結びの基本「いぼ結び」に挑戦です。

初めて学ぶ結び方に四苦八苦している様子が見られました。

何度も練習して素早く結束できるようになりたいですね!

結び方のレクチャーを受ける 練習あるのみ!

【環境創生コース3年生 課題研究 造園班】で取り組んでいるカブトムシ研究ですが、夏休みに小学生との農業体験学習を無事に終えました。残りの成虫を森へと放して研究活動も一息ついたところですが、飼育中に使用していた腐葉土に幼虫を確認していたので2学期スタートの授業で個体数調査を行いました。

見つけられた幼虫は30匹ほど、大きさに差はありましたが大きいもので19gでした。これらの個体は引き続き飼育し観察したいと思います。

羽化させたカブトムシの環境を整えたことで、小さい命を次の世代につなげられたことに驚いている。と生徒たちは話していました。生態や環境の研究を引き続き行い、校内の生息場所の調査を予定しています。

先日の【造園施工管理】の授業にて日本庭園の管理実習を行いました。

来校される方を気持ちよくお出迎えできるようにと2年生の環境創生コースで樹木の刈り込みを中心とした実習を行いました。暑い中でしたがハサミの扱い方や機械操作など一学期で身に付けた技術で手際よく作業を進められました。

刈り込み前のツルを取る作業。地味にきついけど頑張りました。

実生苗(種から生えた木)みんなで協力して取り除きました。 太い木が抜けると達成感!

食料環境科草花部では毎年、野木町で行われるヒマワリの苗を生産して提供しています。昨日、育てたヒマワリの引継ぎを行いました。生徒たちが一生懸命育てたヒマワリなのでひまわりフェステバルを華やかに彩ってくれることを願っています。

正門前の花壇を春花壇苗を植え付けました。色とりどりの花々が小山北桜高校をお出迎えしていますので、ぜひご覧ください。

正門前から続く緑地帯のアジサイの見頃の季節も終盤に入りました。

来年もきれいなアジサイの花を見てほしい。私たちは、思いを込めて剪定を行いました。

正門前から続くアジサイ。来年もお楽しみに。

本日、小山警察署にて北桜高校草花部門で作成したマリーゴールドのプランターを設置してきました。地域の安全を守る警察署の方々の癒しになってくれると幸いです。

~今日の環境創生コースおよび造園部門の実習風景を紹介します~

今日の実習では、水準測量の標尺を読む練習を行っていきました。

すえつけも読定も正確に行えるかが重要です。練習あるのみですね。

視準をしています 読定できるかな…

本校の中庭では、管理実習を行いました。刈り込んだり、枯れた枝葉を取り除いたり…。

誰もが過ごしやすい環境に美しく見える中庭にすることができましたね。

刈り込みします すっきりしました

3年生はカブトムシの止まり木づくりを作製しました。カブトムシが喜んでいる様子から

設置しがいがありましたね。

止まり木作製 昆虫蜜を注入

期末試験最終日の放課後 羽化から一週間経過したカブトムシたちを自作飼育ケースの中へ移動しました。カブトムシは仰向けになってしまうと自力で起き上がることが難しいので小枝をたくさん入れてあげます。移動させるとすぐにエサを食べたり、土の中に潜ったり、飛び立とうとしたりと様々な行動パターンを見せてくれました。

【課題研究】の授業では残りのカブトムシたちの全数調査を行いました。これまでオスのカブトムシが多く地上に出てきていたので、『割合はオスが多いのか?』と思いましたが、飼育ケースの土を全部出してみると多くのメスを見つけることができました。まだサナギの状態が3匹いましたが、オス57匹メス48匹 計105匹を現在飼育中です。体調調査を行ったところオスの最大値は78mmでした。土を掘り起こす中で存在に気づけなかったのか死んでしまった状態の極小サイズ33mmのオスを発見しました。可哀想なことをしてしまいました。反省です。

観察している小学生の皆さん 元気な成虫、羽化しましたか?

今季の最大値 78mm 最小サイズ33mm

本日、食料環境科3年生草花専攻生が北桜で栽培して作成したマリーゴールドのプランターをJR小金井駅に設置してきました。鮮やかなオレンジ色と黄色のマリーゴールドで駅前が華やかになりました。西口、東口ともに設置しておりますので、小金井駅にお立ち寄りの際はぜひご覧ください。

先日の3年生の植栽に続いて2年生の環境創生コース、教科【造園植栽】の授業でもアジサイを植え付けました。植え付けは2mおき、風で倒れないようにやや深めに植えました。配列に気を配りながら、30本を植え付けて緑地帯の端まで到達しました。

次回は アジサイ 花後の管理 を学習します。

本日の教科【造園技術】の時間を使いアジサイの植栽工を行いました。

校外緑地帯のアジサイも見頃を迎えています。枯損株の補植と新たに延長しての植栽合わせて

40本植栽しました。3~4年で1mくらいの半球形に育ちます。

春花壇苗を使って校内ロータリー前に花壇の作成を行いました。

サルビア、マリーゴールド、ニチニチソウをバランスよく植え付けながらきれいな花壇を作ることができました。

みなさんも、ぜひ北桜にお越しの際は観ていってください!

今日はアジサイやナツツバキ、ヒメシャラ、キンシバイ、ビヨウヤナギ、ザクロ

などたくさんの樹木の花を観察しました。花の色や樹皮の特徴を捉えながら樹木を

学ぶことができました。

令和7(2025)年7月31日(木)開催

ご来場いただき ありがとうございました。