文字

背景

行間

H30 活動の記録

カテゴリ:学校行事(附属中学校)

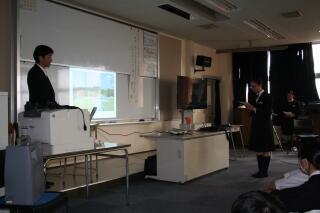

附属中 平和学習

10月16日(火)英語演習室において、中学3年生が、修学旅行で訪れる「広島の平和学習」として、国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 被爆体験伝承者 諏訪 義円 さんを講師としてお招きしお話を伺いました。

諏訪さんは、被爆した祖母の体験を父から聞いたことや、被爆体験をされた寺前さんから聞き取ったことを、忠実に伝承するために活動をされています。被爆体験された方々の高齢化が進む中、その体験の後代の国民への継承を図るため、伝承者による取組が進められているとのことでした。「被爆後ずいぶん時間が経過してから体からガラスの破片が出てきたこと、悲惨な記憶がよみがえるため被爆体験を語ることは負担がかかること、被爆当日は朝であったのに真っ暗だったこと、広島県の金輪島で負傷した兵隊たちや子どもたちが『おかあさん』と母を呼びながら亡くなっていったこと、命は助かったものの自身の負傷した顔を見て死んでしまえばよかったと思ってしまったこと」など、穏やかな口調の中にも、戦争の悲惨さ、平和の大切さがしっかりと伝わる語り口に、生徒たちは真剣に耳を傾けていました。最後に、生徒からの多くの質問にも、丁寧にお答えくださいました。諏訪先生、私たちのために、貴重なお話をしてくださりありがとうございました。

附属中 文化芸術による子供の育成事業(能楽)

10月4日(木)6・7時限目を使い、第1体育館において中学1・2年生が「文化芸術による子供の育成事業」による能楽の鑑賞を行いました。

7月18日(水)の事前ワークショップに続き、瓦照苑の方々にお越しいただきました。能面やお囃子、能と狂言の違いや本日の演目などについてお話をいただいた後、「雷電」を鑑賞いたしました。途中、謡を一緒にうたう場面では、なかなか上手にはいきませんでしたが、シテ(主人公)の雷となった菅原道真の迫力ある演技は感動的でした。

事前ワークショップや本日の説明、鑑賞を通して日本の伝統文化である能楽について理解することができました。今後も「国際人として活躍する真のリーダー」となれるよう、自国の優れた伝統文化にも理解を深めていきたいと思います。

附属中 中3 箏 尺八 三味線体験

10月3日(水)、総合文化室において、外部講師をお招きして3年生が「箏、尺八、三味線体験」を行いました。これは、体験を通して日本の伝統文化の学習をすることにより、教育目標である「国際人」としての資質を身に付けられるように実施している特色ある教育活動の一つです。

各クラス2時間ずつ実施し、講師の先生方の模範演奏を拝聴した後、それぞれ練習を重ね、最後にその成果を互いに披露しました。とてもよい出来栄えでしたと、先生方からもお誉めの言葉をいただきました。講師の先生方には、大変お世話になり、ありがとうございました。

附属中 数理探究

9月27日(木)、附属中3年生の数理探究の授業で「大学教授による出前授業」を行いました。

宇都宮大学教育学部教授の酒井一博先生(佐野高校卒業の大先輩です)をお招きして、「黄金比ーさのまるを測ろうー」というテーマで、授業をしていただきました。

多くの芸術作品や建築物などに存在する黄金比や白銀比などの説明から、修学旅行で訪ねる法隆寺や、身近なゆるキャラ「さのまる」や「くまもん」の中にもそれらの比が使われているというお話でした。生徒たちは実際に測り、計算しながら、ゆるキャラの多くに隠されている美しさの秘密を探っていました。

酒井先生には、お忙しいところ、大変お世話になりました。ありがとうございました。

附属中 表彰集会

9月19日(水)第1体育館において、表彰集会がありました。まず始めに、佐野市中学校総合体育大会など、各種大会やコンクールで活躍した生徒たちへの賞状伝達が校長先生からありました。

その後、校長先生から、次のような講話がありました。サイエンスに関するお話で、昨日の「月の周囲を飛行する宇宙旅行」に関するタイムリーなニュースとともに、小惑星探査機「はやぶさ2」について、その着陸機が「小惑星リュウグウ」に着陸し、表面物資を採取するミッションが、今月下旬から行われるという話でした。これにより、地球誕生の謎や生命の起源などを探ることができるということでした。また、3億キロも離れた小惑星リュウグウの距離を、1万5千分の1に縮小したたとえ、「塩粒ほどの『はやぶさ2』を南米チリのレストランの朝食のメニューの目玉焼きの黄身に着陸させるようなもの」には、大変驚きました。また、イグ・ノーベル賞で日本人が12年連続で受賞していることを紹介し、ノーベル賞はもちろん、イグ・ノーベル賞の受賞者や「はやぶさ」に関わる多くの研究者や技術者に共通するのは「豊かな発想力」を持っていたからであり、豊かな発想は好奇心から生まれます、ということでした。皆さんも、なぜ?を大切にし、好奇心をいつまでも大切にしてほしいとのことでした。生徒の皆さん、これからも好奇心を持って授業に臨みましょう。

附属中 伝統文化人に聞く

9月11日(火)午後、中学1年生が、教養講座「佐野の伝統文化人に聞く」を実施しました。訪問先は、酒造りの第一酒造様、人形作りの吉貞様、天明鋳物の若林鋳造所様で、3グループに分かれ、店舗や仕事場などを案内していただき、お話をうかがいました。生徒たちは、実際に足を運び、働く人の具体的な姿をとおして自己の生き方を考えるとともに、伝統文化のすばらしさを深く理解することができました。講師の皆様には、大変お忙しいところ、生徒たちのために御指導いただき、誠にありがとうございました。

附属中 全校朝会

9月12日(水)第1体育館において、全校朝会がありました。まずはじめに、部活動激励会があり、佐野市の新人大会にむけて各部の新部長から抱負、また、新人大会のない部活動の部長からは、それぞれの最後の大会やコンクールに向けての抱負が述べられました。その後、生活委員会委員長から9月の生活目標についての話、生徒会から北海道胆振東部地震で被災された方々への募金活動の呼びかけ、生徒会長からは、生徒会として学校生活をよりよくするため、みなさんの意見に耳を傾けていきますという話がありました。今後も、生徒会を中心に、附属中の「自治」というものを進めていってほしいものです。

附属中 PTAレクリエーション大会

9月9日(日)本校体育館において、「第11回校内PTAレクリエーション大会」が開催され、各クラス保護者と担任を含めた9チームと、教員チームの合計10チームが、2つのリーグに分かれソフトバレーボールを行いました。この行事は、会員相互の親睦を深めることを目的に、開校以来行われている伝統行事です。開会式、準備運動の後、熱戦が繰り広げられ、参加者は子どもたちに負けないくらい、華麗なプレーを見せてくれました。それぞれのリーグを勝ち抜いた4チームが決勝トーナメントを行い、結果は3年2組が優勝、3年1組が準優勝、3位が2年1組と1年1組でした。

御参加いただいた保護者の皆様、お手伝いをしてくれたバレーボール部の皆さん、そして企画運営をしてくださいましたPTA研修部の皆様には、大変お世話になり、ありがとうございました。

保護者の皆様には、これからも子どもたちの健全育成のため、PTA活動に御協力をお願いします。

御参加いただいた保護者の皆様、お手伝いをしてくれたバレーボール部の皆さん、そして企画運営をしてくださいましたPTA研修部の皆様には、大変お世話になり、ありがとうございました。

保護者の皆様には、これからも子どもたちの健全育成のため、PTA活動に御協力をお願いします。

附属中 1年 調理実習

9月7日(金)の7時限目、渡り廊下を漂うよい香りに誘われて、調理室に行ってみると、中学1年3組が調理実習を行っていました。

今日のメニューは、「生姜焼き」と「油揚げの味噌汁」です。おいしそうにできあがってきました。ご家庭でも頼めばきっと作ってくれるはずです。

附属中3年 東京フィールドワーク

8月6日(月)、東京において附属中3年生の希望者27名の生徒が、グローバル探究プログラムの一環でフィールドワークを行いました。

はじめに、新宿住友ビル33階にある「平和祈念展示資料館(総務省委託)」において施設見学をしました。先の大戦における引揚者の労苦など、戦争の悲惨さと終戦後も続いた関係者の苦労に、平和の大切さを改めて考えさせられました。

次に港区にある「東京海洋大学」のマリンサイエンスミュージアムにおいて、多くの貴重な展示資料の見学をしました。クジラの骨格標本の大きさに圧倒されました。

最後に、同じく港区にある「ユニセフハウス」で、世界の子どもたちへの支援について施設の方の説明を聞きながら学習しました。世界に目を向けると、決して私たちと同じような生活を、すべての子どもたちがしているわけではないことを再認識しました。そして、平和の大切さを思い知らされました。

また、このたびのフィールドワークに際して、御協力いただきました、平和祈念展示資料館様、東京海洋大学様およびユニセフハウス様には、お忙しいところお世話になり、ありがとうございました。

これからも、附属中は、正義と平和を愛する心をもった国際人として活躍できる真のリーダーの育成のための学習を進めていきます。

はじめに、新宿住友ビル33階にある「平和祈念展示資料館(総務省委託)」において施設見学をしました。先の大戦における引揚者の労苦など、戦争の悲惨さと終戦後も続いた関係者の苦労に、平和の大切さを改めて考えさせられました。

次に港区にある「東京海洋大学」のマリンサイエンスミュージアムにおいて、多くの貴重な展示資料の見学をしました。クジラの骨格標本の大きさに圧倒されました。

最後に、同じく港区にある「ユニセフハウス」で、世界の子どもたちへの支援について施設の方の説明を聞きながら学習しました。世界に目を向けると、決して私たちと同じような生活を、すべての子どもたちがしているわけではないことを再認識しました。そして、平和の大切さを思い知らされました。

また、このたびのフィールドワークに際して、御協力いただきました、平和祈念展示資料館様、東京海洋大学様およびユニセフハウス様には、お忙しいところお世話になり、ありがとうございました。

これからも、附属中は、正義と平和を愛する心をもった国際人として活躍できる真のリーダーの育成のための学習を進めていきます。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

8

9

0

3

9

0