文字

背景

行間

栃高博物館Ⅱ(石の博物館)

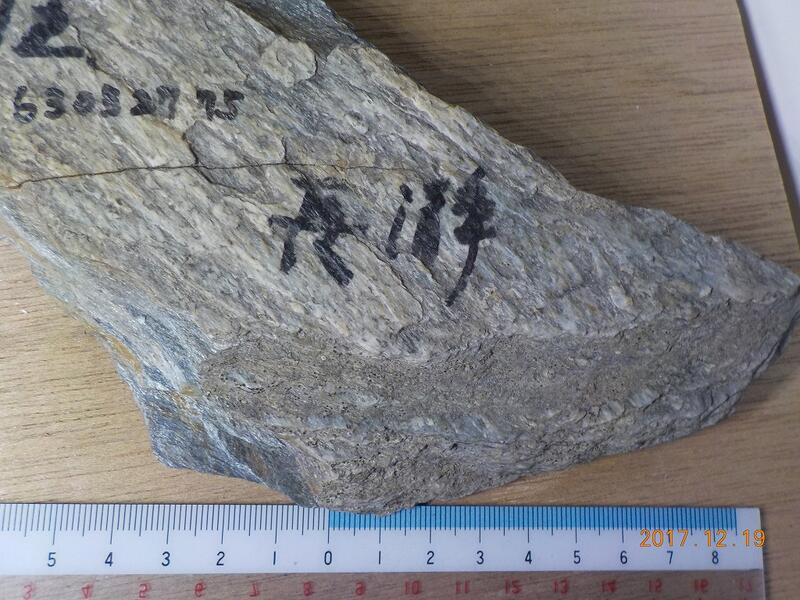

石の世界 72 石灰華

炭酸カルシウムの化学的沈殿物で、温泉の周囲や

干上がった湖底などに形成されます。

表面に木の葉の模様があります。落ち葉も一緒に

固まったのでしょう。

温泉の周囲で特に緻密なものはトラバーチンといいます。

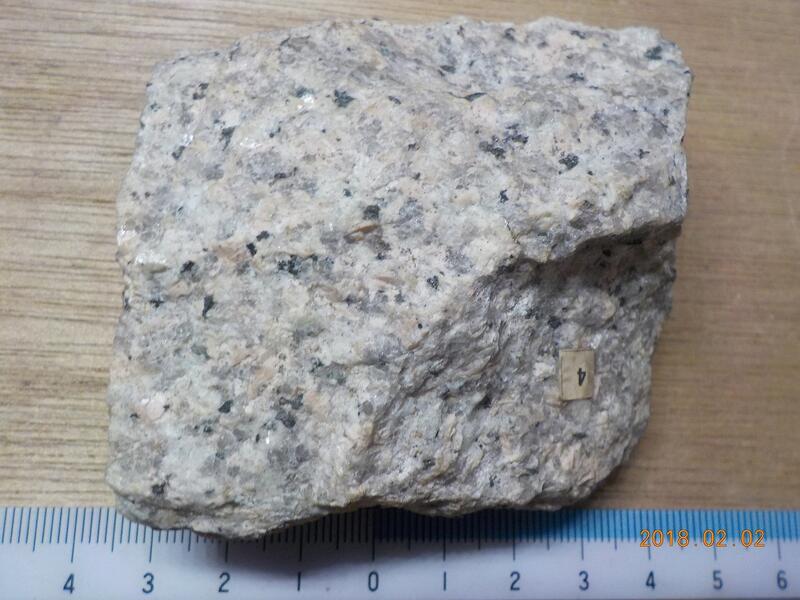

石の世界 71 黒雲母花崗岩

花崗岩の仲間。花崗岩は火成岩(マグマが冷えてできた岩)

の一種で、地殻の深いところでできる深成岩です。地表に

できる岩は火山岩といいます。

黒雲母・石英・カリ長石・灰曹長石を主成分とします。

御影石ともいいます。カリ長石がピンクになると

ピンク色の美しい御影石になります。

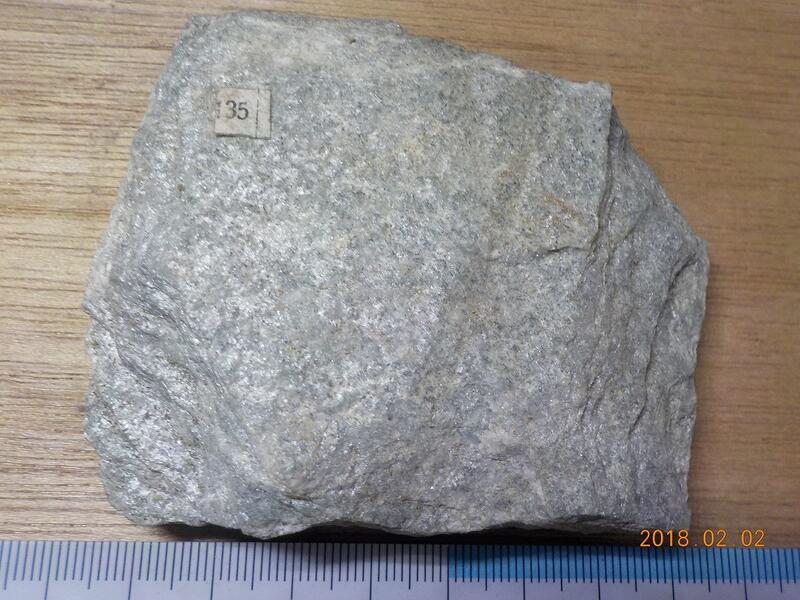

石の世界 70 鹿盬(塩)片麻岩

「かしおへんまがん」と読みます。この標本の産地は

長野県伊那郡大滝村です。鹿塩という名は現在の

長野県大鹿村鹿塩地区に由来します。花崗岩起源の

圧搾岩の総称。中央構造線に沿って、断層運動により

形成されたものです。片麻岩は、ひとまず終了します。

石の世界 69 花崗片麻岩

花崗岩が広域変成を受けて、圧搾、再結晶して微斜長石

石英・黒雲母・角閃石に方向性が生じた石です。

石の世界 68 柘榴石片麻岩

柘榴石を含んだ片麻岩です。長野県上伊那郡高遠町産。

中央構造線の断層により変成作用を受けたと思われます。

石の世界 67 黒雲母片麻岩

砂質・粘土質の堆積岩から変性した岩石です。

兵庫県津名町産。

少し見づらいですが、黒雲母の多い部分と少ない部分で

縞模様が観察できます。

石の世界 66 角閃片麻岩

変成岩は、変成温度が高くなって再結晶作用が進むにつれ、

粘板岩 → 千枚岩→ 片岩(結晶片岩)→ 片麻岩に

なります。今回からは片岩の次の片麻岩に進みたいと思います。

片麻岩は最も高い温度で変成作用を受けた変成岩で

片麻とはその特徴的な縞模様を意味します。

角閃片麻岩は、有色鉱物として角閃石を含む

広域変成岩です。

石の世界 65 石英片岩

英語でquartz schist

その名の通り、石英を主要な構成鉱物とする結晶片岩です。

片岩はまだありますが、ここでひとまず終了します。

石の世界 64 絹雲母片岩

白く小さく、きらきら光っているのが絹雲母です。徳島市産。

石の世界 63 雲母鉄片岩

鉄を含んだ雲母片岩です。黒くて艶がありきれいです。

愛媛県の千原鉱山産。

石の世界 62 雲母片岩

白雲母、黒雲母、石英からなる結晶片岩です。

石の世界 61 紅簾片岩

紅簾石片岩(コウレンセキヘンガン)ともいいます。

ピンク色はマンガンを含んでいるからです。産地は長瀞町が有名。

紅簾石は緑簾石グループに属し、緑簾石の鉄イオンがマンガンイオン

に変わったものです。

石の世界 60 緑簾片岩

石の世界 60 緑簾片岩

緑簾石片岩(リョクレンセキヘンガン)ともいいます。

その名のとおり緑色です。緑簾石はケイ酸塩化合物で

英語ではEpidoteといいます。結晶の模様に平行線が多数

見られるため「簾」(すだれ)という文字を使っています。

石の世界 59 藍閃片岩

58番で説明した片岩(結晶片岩)のシリーズです。

(59番~62番まで)

藍閃石片岩(ランセンセキヘンガン)ともいいます。

石英、長石のほかに藍閃石を含む結晶片岩です。

藍閃石は角閃石の仲間です。角閃石はケイ酸塩鉱物の

グループ名で「~閃石」という名前がつきます。

ちょっと難しいですね。標本では、わかりづらいですが

その名のとおり、青い色をしています。青色片岩という

名もあります。

石の世界 58 石墨千枚岩

石の世界 58 石墨千枚岩

堆積岩起源の変成岩の一種です。変成岩は、変成温度が高くなって

再結晶作用が進むにつれ、

粘板岩 → 千枚岩→ 片岩(結晶片岩)→ 片麻岩

というふうに組織が変わり、名前も変わります。この順を覚えておくと

わかりやすく、便利です。

数億年前の太古の海で堆積して形成されたといわれており、

私たちにとって大切なミネラル分が多く含まれています。

ミネラルウォーターを作ったり、浴用にも使われています。

石の世界 57 火山毛

Pele’s hair 火山の爆発の際に、マグマの一部が

引き伸ばされて髪の毛のようになったものです。英語名の

「ペレ」はハワイに伝わる火山の女神のことです。

おもに玄武岩質の火山ガラスからなる褐色の細い繊維で、

標本では極めて短いですが、最大2mになることもあるそうです。

この標本は三宅島産です。

石の世界 56 石墨

グラファイト(graphite) 黒鉛ともいいます。

炭素の共有結合で、層と層との間は弱いファンデルワールス力

のため層状に剥離します。同素体にダイヤモンド、フラーレン、

カーボンナノチューブなどがあります。

石の世界 55 珪化木2

これは瑪瑙(めのう)の入った珪化木で、美しいです。

赤碧玉(ジャスパー)化した珪化木は、塊やコースター

(コップ敷き)のように薄く切って販売しています。

石の世界 54 碧玉

ジャスパー(jasper)

微細な石英の結晶が集まった鉱物。

不純物により様々な色や模様ができます。宝石の一種。

石の世界 53 方鉛鉱

石の世界 53 方鉛鉱

鉛の硫化鉱物。鉛の元素記号はPb。

由来はラテン語のplumbunです。

英語ではlead。用途は多様ですが、有毒のため

無鉛化の置き換えが進んでいます。

石の世界 52 閃亜鉛鉱

亜鉛の硫化鉱物。亜鉛の元素記号はZn。英語でzinc

亜鉛と銅の合金は真鍮(しんちゅう)。亜鉛メッキはトタン。

酸化亜鉛(亜鉛華)は白色粉末で顔料や化粧品に使われて

います。

石の世界 51 赤鉄鉱

石の世界 51 赤鉄鉱

化学組成はFe2O3 酸化鉄(Ⅲ)

英語でhematite ヘマタイト。ヘマ、ヘムは血液のことで

ヘモグロビンは血色素のことです。そのまま訳せば

「血鉄鉱」ですね。主要な鉄鉱石で、顔料としても

使われています。この石は黒ですが、色は黒、銀灰色、

茶色、赤茶色、赤色があり、条痕色はすべて赤さび色です。

ブラックダイヤモンドといわれる宝石もこの石です。

石の世界 50 砂鉄

岩石中の磁鉄鉱などが風化によって分離、集積したもので

磁石に吸いつきます。黒いのは四三酸化鉄が主成分だからです。

古くは製鉄の原料となり「たたら吹き」の製法で作られる

「玉鋼(たまはがね)」は日本刀になります。

たたら吹きは、もののけ姫のワンシーンに出てきます。

石の世界 49 金鉱

金を含む鉱石。Goldは英語です。元素記号のAuはラテン語の

aurumに由来します。

事業として採算がとれる鉱石中の金の含有量は1トン

あたり5g程度です。現在稼働中の鹿児島県にある菱刈鉱山は

最大で290g。平均で50g含まれているそうです。

石の世界 48 輝銀鉱

argentite 銀の硫化物。Ag2S もっとも重要な銀鉱石の一つです。

Argentum ラテン語で銀のことです。元素記号のAgはここから

きています。発音すると”アルゲンタム”聞いたことありますよね。

そうです。アルゼンチンの国名の由来です。ウルグアイとの国境の

川の名前はラプラタ川。プラタ(prata)はスペイン語で 銀の意味。

銀の国と銀の川。夢の国です。

石の世界 47 ローズクオーツ

ピンククオーツ。熱帯の果実の色からグアバクオーツともいいます。

和名は紅石英またはバラ石英。

愛と美の女神アフロディーテの石です。

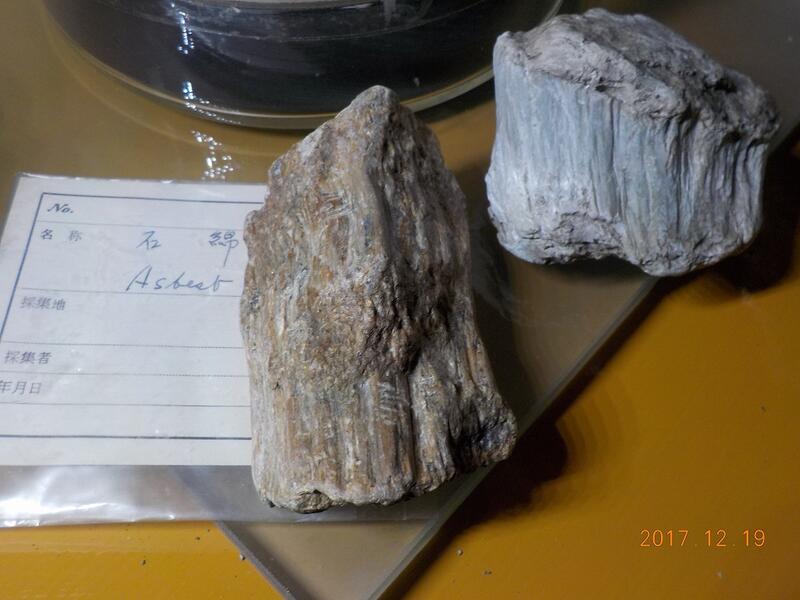

石の世界 45 アスベスト

蛇紋岩の中にアスベストは含まれています。

加工してできた繊維状のアスベストは有害で

除去作業が続いていますが、岩石の展示のみで

加工しなければ害はありません。

石の世界 44 文象花崗岩

結晶が文字のように見えるのでこの名前になりました。

英語でもgraphic graniteと書きます。

石の世界 43 氷晶石

ハロゲン化鉱物。ヘキサフルオロアルミン酸ナトリウム。

外観が氷に似ていたのでこの名があります。かつてはこの

石からアルミニウムを製錬していましたが、今は蛍石が

主流です。

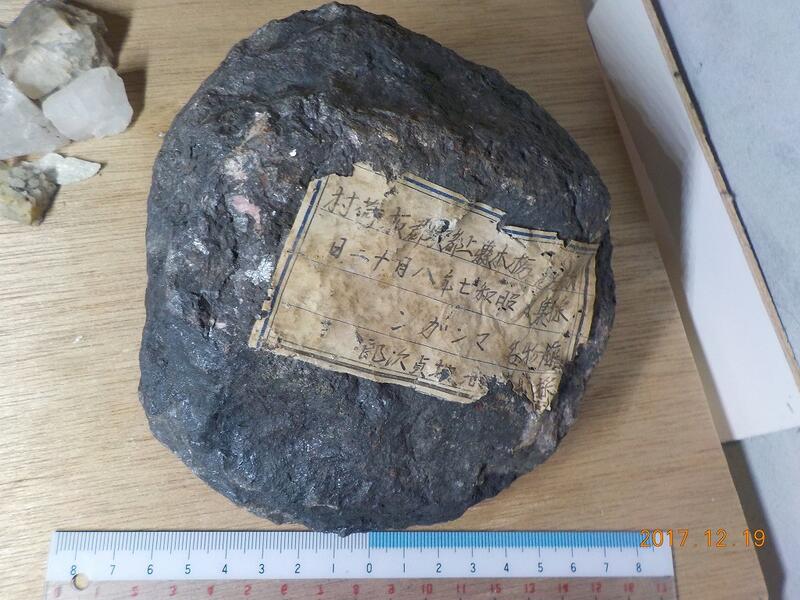

石の世界 42 マンガン

大変重いです。球状なので、まるでマンガンノジュール

(マンガン団塊)のようです。標本に板荷(イタガ)と書いて

あります。現在は鹿沼市板荷です。調べてみると板荷鉱山は

すでに閉山しましたが、かつてはマンガンやタングステンを

産出していました。またこのあたりのマンガン鉱床は海底

のマンガンノジュールを含んでいるそうです。激しく隆起

したんですね。

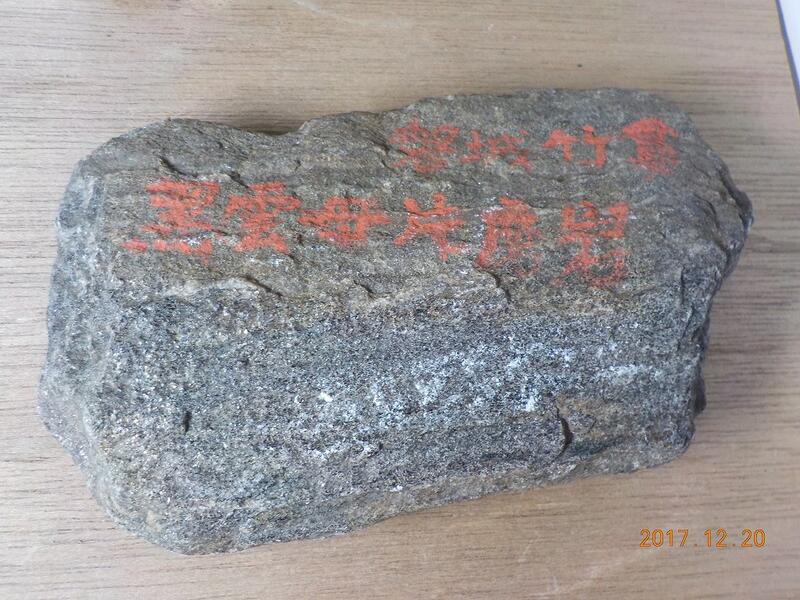

石の世界 41 片麻岩

変性岩の一種です。濃色と淡色が層状に重なった構造を

片麻状組織といいます。

「長瀞」と書いてあります。場所は埼玉県長瀞町です。

もう一つは見ずらいですが朱で「磐城竹貫 黒雲母片麻岩」と

書いてあります。竹貫村の現在は福島県石川郡古殿町です。

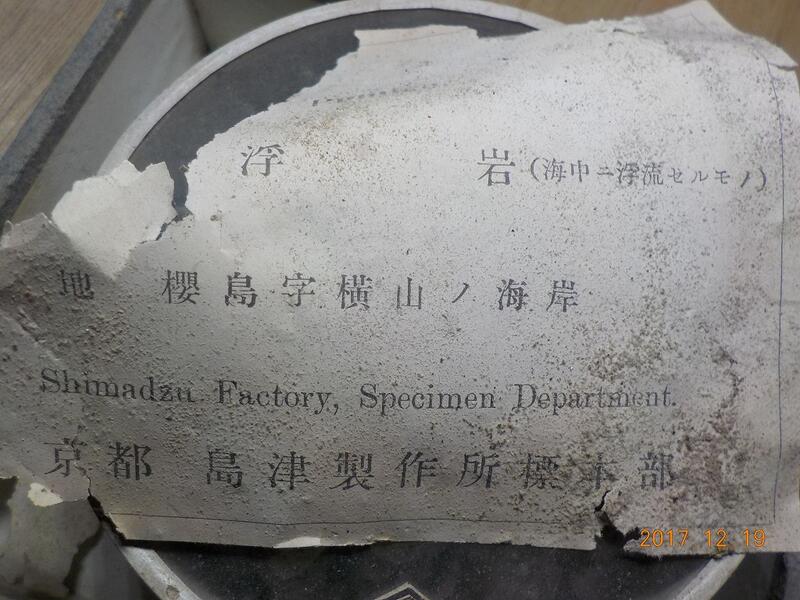

石の世界 40 浮岩(ふがん)

軽石の仲間。多孔質で淡色のものを浮岩、または

浮石(ふせき)といいます。名札には、「櫻島字横山ノ海岸」

右上に「海中に浮流セルモノ」と書いてあります。

もう1枚の写真はこれも浮岩ですが、大きめです。この名札には

海岸も浮流も書いてありません。内陸で採集したと思われます。

園芸用に使われる鹿沼土も軽石です。多孔質のため

保水性が良いです。

石の世界 39 火山灰

火山礫の続きで、2mm未満は火山灰と呼ばれています。

同じく鹿児島県桜島産です。火山灰が堆積して固まった

岩石を凝灰岩といい、大谷石が有名です。

石の世界 38 火山礫

鹿児島県桜島産です。火山噴火により生じた火山岩片

のことで粒子のサイズによって定義され、直径が

2~64mmのものをいいます。

64mm以上は火山岩塊と呼びます。

石の世界 37 鉄電気石

ショール(Schorl)といいます。黒い柱状結晶の

ケイ酸塩鉱物。ナトリウムと鉄を含む電気石で

美しいものはトルマリンという宝石です。

結晶を熱すると電気を通すので電気石と呼ばれて

います。

石の世界 36 水晶(3)

いろいろな形と大きさの水晶がこの博物館には

たくさんあります。

石の世界 35 ベスブ石

8cm×6cm 高5cm。 ケイ酸塩鉱物。黒い部分。

名前の由来はベスビオナイト。誰もが連想する

あのベスビオ火山で、最初に発見されました。

石の世界 34 リン灰石(アパタイト)

リン酸カルシウムが主成分の鉱物。リン(元素記号P)は、

植物にとって大切な元素で、肥料になります。美しい宝石にもなり、

パワーストーンとして人気があります。

ハイドロキシアパタイト(水酸燐灰石)は、歯や骨の主成分です。

宇宙飛行士は帰還後、歯や骨がもろくなります。NASAは、

宇宙飛行士の歯や骨を守るためこの物質を研究しました。今では

人口骨や人口歯根の製造、アパガードなどの歯磨き粉に生かされています。

石の世界 33 鍾乳石2

石の世界 33 鍾乳石2

このような形になる鍾乳石もあります。形は様々です。

石の世界 32 雲母

白雲母はカリウム、アルミニウムのケイ酸塩で

黒雲母はカリウム、鉄、マグネシウムのケイ酸塩です。

金属元素で色が変わります。英語でmicaといいます。

白雲母を粉にしたものを「きら」といって日本画によく

使われています。

石の世界 31 フズリナ

古生代の示準化石です。葛生の石灰岩中にたくさん

見られます。大きさは米粒大で、風化したものは

まるで米粒です。有孔虫の仲間で、カルシウムを含んだ

殻を作り、これが化石化します。

米粒状の化石

石の世界 30 アンモナイト

中生代の示準化石です。通常は円形ですが

このように真っ直ぐな部分のあるものもあります。

特別にハミテスと呼ばれています。

石の世界 29 ウミユリ

これはウミユリの化石です。古生代という

地質時代に属します。葛生産です。

ウミユリは棘皮動物の仲間で、いまでも

深海で生存しています。ヒトデやウニも同じ仲間で

化石も出ます。

石の世界 28 輝水鉛鉱

4cm×2cm。英語でmolybdenite

モリブデンの硫化鉱物。モリブデン(元素記号Mo)

の名前はこの鉱物に由来します。

硫化モリブデンはエンジンオイルの添加剤になっています。

石の世界 27 はん銅鉱

5cm×2.5cm。英語で bornite。

銅の硫化鉱物です。見づらいですが、上部がわずかに

虹色をしています。きれいな虹色が見える石は

クジャク銅鉱(peacock ore)といいます。銅の

重要な鉱石鉱物になっています。

石の世界 26 柱状節理

英語でcolumnar joint。columは柱のことです。

岩体が柱状になった節理。六角柱が多いですが

四角柱や五角柱もあります。玄武岩質の岩石に

よく見られる構造で、マグマの冷却面と垂直に

発達します。観光地にもなっており、福井県の

東尋坊は有名です。近くでは日光の華厳滝の

柱状節理が見事です。

石の世界 25 火山弾

volcanic bombといいます。火山の噴火で、溶岩の破片が

放出されるときに形成される直径65mm以上の岩石の塊。

火山弾はその形状から名前がつけられています。

1.パン皮状火山弾

breadcrust bombといいます。溶岩が飛行中に先に固まると

火山弾の内部がまだ膨張を続け、外側にひびが入り、

フランスパンの表面のようになります。

2.リボン状火山弾

流動性が高いマグマから形成されます。着弾時に

細かく割れてしまいます。長さ方向に溝が刻まれるのが

特徴です。

石の世界 24 めのう

「瑪瑙」と書きます。右側8cm×9cm 高さ6cm。

主成分は二酸化珪素です。縞模様や色の美しいものは

宝石となります。

石の世界 23 鉄ばんざくろ石

黒い部分2cm~3cm。ケイ酸塩鉱物。

「鉄礬柘榴石」と書きます。美しいものは宝石となり、

ガーネットといいます。1月の誕生石。石言葉は「真実・友愛」など。

硬度が高いので研磨剤としても多用されます。

石の世界 22 自然ソウ鉛

5cm×5cm 高さ 2cm。

ソウ鉛は「蒼鉛」と書きます。鉛ではなく、ビスマス

という金属です。元素記号は(Bi)。

酸化ビスマスは整腸剤に使われます。

また、高温超伝導物質の1成分です。

栃木県立

栃木高等学校

〒328-0016

栃木県栃木市入舟町12-4

TEL 0282-22-2595

FAX 0282-22-2534

※ 画像等の無断転載・引用を禁止します