1学年より

PTA1学年部会

10月9日、PTA1学年部会を開催いたしました。お忙しい中ご来校いただきました1学年保護者の皆様、公開授業、PTA1学年部会、クラス懇談にご出席いただき、誠にありがとうございました。皆さまのご協力に、心より感謝申し上げます。

今後とも、子どもたちの健やかな成長のために、学校と家庭が連携して取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

1 日 時 令和7年10月9日(木) 13時00分~16時20分

2 会 場 本校講堂 各教室

3 内 容

〇公開授業

〇学年部会(校長あいさつ・学年部長あいさつ・学年主任から説明)

<生徒の入場>

〇進路部長から文理選択の説明

〇進路講話 演題「今、頑張るかが未来を決める!~国数英の早期完成の重要性~」

講師 (株)ベネッセコーポレーション 関東支社 内藤彪晶氏

〇クラス懇談(各クラス)

進路講演会「今、頑張るかが未来を決める!~国数英の早期完成の重要性~」

1学年大学企業研修

事前指導の段階から、生徒たちは研修への期待に胸をふくらませていた。当日は朝6時50分の集合にもかかわらず、早い生徒は6時頃には集合し、意欲的な姿が見られた。各クラスごとに訪問先は異なり、大学では模擬講義や施設見学、企業では業務内容の説明や社員の方からのお話を伺うなど、貴重な学びの機会となった。事後アンケートでも、生徒からは前向きな感想が多く寄せられ、充実した有意義な研修となったことがうかがえた。

1 期 日 令和7年10月3日(金)

2 交 通 大型バス6台

3 訪問大学・企業

1組 東京学芸大学 → GE Health Care

2組 お茶の水女子大学 → Salesforce

3組 JICA地球ひろば → 埼玉県立大学

4組 Adobe → 明治大学駿河台キャンパス

5組 中央大学多摩キャンパス → リクルート

6組 富士通株式会社 → 東京農工大学農学部

1組 東京学芸大学 GE Health Care

2組 お茶の水女子大学 Salesforce

3組 JICA地球ひろば 埼玉県立大学

4組 Adobe 明治大学駿河台キャンパス

5組 中央大学多摩キャンパス リクルート

6組 富士通株式会社 東京農工大学農学部

1年各クラスの栃女祭企画は?

令和7年8月30日(土) 10時00分~15時00分

新館1階(1組、2組) 2階(3組、4組) 3階(5組、6組)

1年生は、展示での発表となります。

夏休み後半から準備に入りました。段ボールを加工しオブジェを作成したり、黒板にデザインしたりしました。記録写真を添えましたので各クラスの展示をご覧ください。

1年1組 秘密道具ミュージアム 秘密道具を説明を入れて展示

1年2組 ラプンツェル in ドリームランド ラプンツェルの世界を展示

1年3組 Mr.Kと見るジブリワールド 絵本型のパネルを展示

1年4組 栃女万博 ~〇〇すぎるよパビリオン・パーソナルカラーパビリオン~

1年5組 星空の番人増川ステーション 簡易的なプラネタリウムを展示

1年6組 ウチら平成生まれ☆ 平成女児の間で流行していたものを展示

令和7年度校内合唱コンクール 【1年生の部】

1年生にとっては初めての、校内合唱コンクールが開催されました。

日時 令和7年7月17日(木) 12時45分~16時10分

会場 とちぎ岩下の新生姜ホール(栃木文化会館)

どのクラスも一生懸命練習した成果がよく表れていました。声のまとまりや表情、曲への思いが伝わってきて、聴いていてとても感動しました。表彰順位や指揮者、演奏者は、8月末に発行する「1学年だより」に掲載します。

1年4組 ♪「群青」 1年3組 ♪「いつも何度でも」

1年6組 ♪「結~ゆい~」 1年1組 ♪「ほたるこい」「サッカーによせて」

1年5組 ♪「YELL」 1年2組 ♪「群青」

1年生 クラスTシャツコレクション

5/29に行われたスポーツ大会に合わせて、それぞれのクラスが、クラスTシャツを作りました。

1組 2組

3組 4組

5組 6組

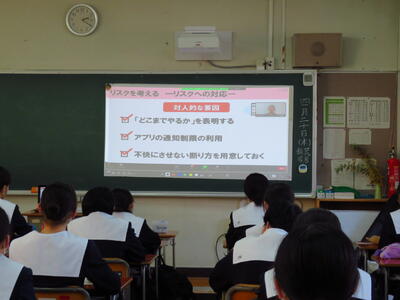

1年生 情報モラル講演会 Online

1 目的 スマホ使用に当たり、安全かつトラブルの未然防止の

ための知識や心構えを学習し、適切な使用法や安心して

使用できる実践力を養う。

2 日時 令和7年4月17日(木)14時00分~15時00分

3 場所 1学年の各教室

4 講師 NTTドコモ スマホ・ネット安全教室 清水氏

NTTの清水氏によるオンライン講演会が各教室のプロジェクター

を通じて実施されました。講演のテーマは「情報技術の上手な活用

とリスク」「SNSの発信」「スマホの使いすぎ」でした。生徒たちはワークシートに自分の考えを書きながら、講演を受講しました。

〇生徒の感想〇

「情報を扱う上で意識すべき点が多いことを学びました。」

「1つの行動で犯罪に巻き込まれる可能性があるため、注意して利用したいと思います。」

「自分や周りの人が安心して生活するために、SNSをどう利用すれば良いかを学ぶことができました。」

LHR アイスブレイク

学年集会の後、各クラスでアイスブレイクを行いました。

生徒は、誕生日順に円状に並んで、ひとりずつ自己紹介を

行ないました。

緊張から始まった高校生活ですが、お互いを少しずつ知ることができ、楽しい時間が過ごせたようです。

第1回 1学年集会

4月10日、本校での新生活が始まって4日目

「学年集会」をLHRの時間に開催しました。

学年担当の先生方全員から、自己紹介も兼ねて、

高校生活のアドバイスを頂きました。

ご自分の高校時代に熱中したことや頑張ったことなど

先生方から興味深い話を聞くことができ

リラックスした時間になりました。

1日も早く慣れて、学校生活を楽しんでほしいものです。

宇都宮大学留学生との国際理解交流会

10月24日、1年生と宇都宮大学留学生との国際理解交流会が行われました。

留学生との交流を通して、異文化理解に対する見識を深め、諸々の学習活動に対する意識の向上を図ることを趣旨として、国際理解交流会を実施しました。歓迎の挨拶、留学生の発表、グループディスカッションなど、生徒たちが主体的に活動をしました。留学生の発表では、自国の紹介や大学での研究テーマなど興味深い内容がたくさんあり、生徒たちは熱心に聞いていました。また、放課後には希望者が集まり座談会も開かれました。

(留学生の国籍:カンボジア、タイ、マレーシア、大韓民国、中国)

留学生の皆さん、お忙しい中ありがとうございました。

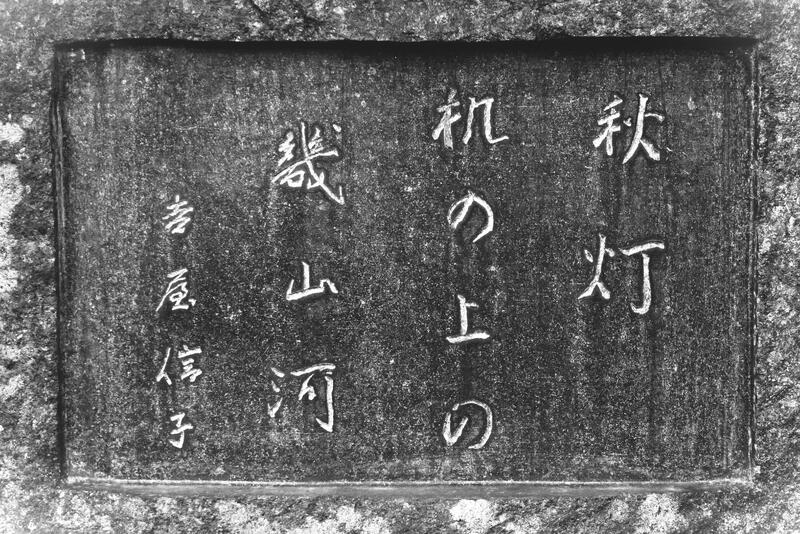

1学年 地域探究クラス発表会

本校1学年の総合探究では6月からグループワークでの地域探究を行ってきました。対象地域を栃木県、県内の市町村、県内特定地域のいずれかに絞り、自然環境、農林水産業、工業・商業、観光、教育、医療・福祉、都市農村・居住、行政の8分野に分かれて、問い(テーマ)から仮説を立てたうえで調査を実施し検証をしてきました。本日は検証を経て考察した結果を発表する日でしたが、6・7時間目を使っても時間が足りず、大変盛り上がった発表会でした。生徒の感想を掲載します。

「今回は2年生で行う大きな探究に向けた練習として、8つの分野に分かれてグループで地域探究をしました。中学校までの調べ学習とは違い、課題の設定から自分たちなりの仮説を立てて結論を導き出すことが難しく感じました。しかし、グループで協力し情報収集やグーグルフォームを使用してのアンケートを実施し、4か月ほどかけて分析しまとめることができました。今日の発表では活発な質疑応答が繰り広げられ新しい視点や考えを得ることができ興味深かったです。今回、この学びで得た知識や考え方を来年の探究活動につなげ、さらに有意義なものにしたいと思います。」

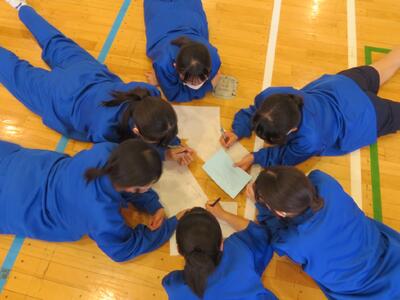

1学年 学習集会及び総合探求

第1学年では6月20日(木)の6時間目に体育館で学年集会、7時間目に教室で総合的な探究の時間がありました。

学年集会では学年主任から校外模試の意義・目的について栃女進路部の作成による「進学資料」にそってお話を頂きました。

1学年生徒の感想(I・Hさん)

「今まで大学進学について詳しく考えたことがありませんでした。先生のお話をお聞きし、今後は自分自身の夢に向かって本気で努力したいと前向きに考えています。進学資料についても先輩方の資料がわかりやすくまとめられていて、とても参考になりました。また、勉強をサポートしてくれるアプリの紹介があったので勉強のモチベーションにしようと思います。」

総合的な探究の時間には、地域探求を行っています。今日は分野別でグループになり、探究したい地域課題・探究のための問いの具現化を新聞を片手に洗い出す作業を行いました。

1学年 情報モラル講話

4/25(木)の6・7時間目に情報モラルについてNTTドコモスマホ・ケータイ教室の谷口先生をお招きしてご講話を頂きました。

スマホ・携帯電話を使用するにあたり、安全かつトラブルの未然防止のための知識や心構えを学習しました。ワークショップのなかで、適切な使用法についてより深く理解することができました。

1学年 学習ガイダンス

栃女における生活・学習の心構え・学則について生徒指導部長・学習指導部長・進路指導部長・国語、数学、英語の担当者・学年主任よりお話を頂きました。1学年が互いに高めあう集団になるよう、まずは一人ひとりが様々なことに挑戦し成長していきましょう。

STEAM推進事業 探究学習講演会

3月15日(金)の6・7時限目に講堂において、1学年対象に探究学習講演会を行いました。

講師に一般社団法人 3710lab 代表理事・東京大学特任講師の田口 康大 氏をお招きし、

「私の中にある問いが『私』を作る」という演題でお話をいただきました。

お話の中で、より良い問い(課題)を作るためのポイントや、

・学校や受験にだけ通じる探究ではなく、自分にとって大切となる探究をしよう。

・限られた時間の中で、「探究」を楽しもう。

など、とても貴重なアドバイスを多々いただきました。

田口 康大 先生には、ご多忙の中ご講演いただきありがとうございました。

【1学年対象】キャリアガイダンス講習会

12月21日(木)に、1学年を対象にしたキャリアガイダンス講演会が開かれました。

講演者は本校卒業生の

文部科学省研究振興局 ライフサイエンス課 ゲノム研究基盤係長 大竹 詩織 氏にご来校いただきました。

ご自身の高校時代は、オーケストラ部(バイオリン)と生物部に所属し、大好きな生物の勉強を志して理系を選択し、国立東京農工大学に入学しました。大学時代は農学を勉強し、卒論では動物の細胞を扱った研究をしていました。

その後、東京大学 大学院に入学し、研究分野を変え、海洋に生息する動物プランクトンの研究をされて、研究船に乗って多方面の研究者と共同生活したりと、充実した大学院時代を過ごされ、大学院修了時には研究成果が評価され表彰されました。

現在、お勤めの文部科学省に入省するまでの国家公務員採用の話から、同省の具体的な仕事内容や、iPS細胞の研究や最先端のゲノム研究などを支援する今の職場など、とても興味深い話をしていただきました。

遠い存在と思われがちな国家公務員の仕事も含め、これからの自立した女性の生き方を優しい口調で解かり易くお話しされ、栃女の先輩から在校生に向けて、希望を与える心強い励ましになったと思います。

文理選択中の1年生にとって、大学の先の進路を考えるとても貴重な機会となりました。

大竹先生、お忙しい中、ありがとうございました。

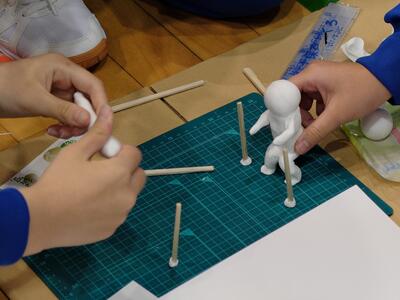

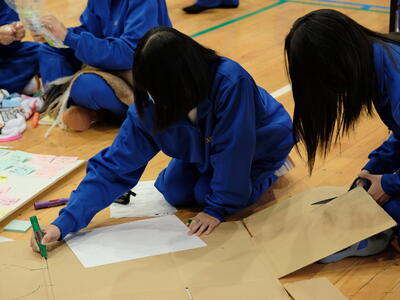

〔第1学年〕STEAM教育 特別講座 Ⅱ

11月16日(木)、先週に引き続きSTEAM教育 特別講座の2回目が行われました。

前回と同じく講堂に1年生全員が集まり、前回のアイディアを具体的な形にする「ダーティープロトタイピング」の

ワークショップを行いました。

各グループが前回のブレインストーミングで出し合ったアイディアを一つに絞り、紙粘土や段ボールを使って、

「窓」というメディアシステムの活用方法を立体造形しました。

完成度や細部にこだわらず、まずはアイディアをカタチにして提示できれば良い という阪井 祐介 氏(株式会社MUSVI:CEO)のアドバイスを元に、30分という短い制作の時間で、楽しく協力しながら各グループが独創的なプレゼンテーションモチーフを創作しました。

さらに10分の延長時間の後プレゼンテーションに入り、自発的に手を挙げたグループがそれぞれのアイディアを発表しました。

阪井 氏の講評を交えた発表もとても楽しく、時間の都合で7組までの発表で終わりましたが、ほかにも多くの独創的で奇抜なアイディアのモチーフが作られました。

最後に、アイディアをカタチにするには、知性と感性を高めること、そのためにも各分野の学習が大切であり、それらを繋げるために感性を豊かにして、問題解決能力を高めていくことが重要であるという言葉で締め括りとなりました。

アイディアを出し合い、それをカタチにすることをとても楽しみながらできた、とても貴重な経験になったと思います。

株式会社MUSVIの皆様、ありがとうございました。

〔第1学年〕STEAM教育 特別講座 Ⅰ

11月9日(木)午後の総合的な探究の時間を使って、STEAM教育の特別講座Ⅰが行われました。

講堂に1年生全員が集まり、「窓」と呼ばれる大型の液晶スクリーンと双方向通信装置が合体したデバイスが紹介され、どのような臨場感のあるコミュニケーションが可能なのか、そして「窓」を使ったコミュニケーションのアイディアを探るワークショップを行いました。

最初に、講師のMUSVI株式会社CEO 阪井 祐介 氏による基調講義と、「窓」の紹介とコンセプトの説明がありました。

その後、各グループに分かれ、「窓」を活用したコミュニケーションの課題と解決のアイディアをKJ法によるブレインストーミングで出し合いました。

各自が「窓」を使ってやりたいコミュニケーションのアイディアを出し合っていく。

アイディアの付箋紙を模造紙に貼っていく。

今回のワークショップはここまでです。

次回、「STEAM教育 特別講座 Ⅱ」では、まとまったアイディアを元に、紙粘土やボール紙を使って立体的な「試作品」(ダーティープロトタイピング)を作っていく予定です。

生徒と「窓」によるコミュニケーション

〔第1学年〕 人権教育講座

9月28日(木)の6・7時限目に第1学年の人権教育講座が行われました。

6時限目は講堂にて人権問題についての説明とDVDを視聴しました。

7時限目は各教室でグループごとにディスカッションを行いました。

1.「普段から人権について考えることがあまりなかったので、今回の動画を見て日々の生活のいたるところに人権意識の欠落があることを改めて知りました。

中でも無意識な『ゆがんだ思い込み』が私たちの考え方に大きく影響していることを知りました。」

2.「今回の講座で率直に感じたのは『思い込み』の怖さでした。間違った知識を思い込むことで『偏見』が生まれ、それが『差別』につながります。

私はもっと広い視野を持つことで正しい知識や多様な考え方を身につけていきたいと思いました。」

3.「この講座で『差別』や『偏見』にも色々な種類があることを知りました。特に『~のくせに』や『~らしく』、『世間体』などは身近な問題だと感じました。そういった『偏見』を少しずつでも減らすことで悲しい思いをする人がいない社会にしていきたいと思いました。」

第1学年 思春期健康講話

9月14日(木)の6.7限目に、1年生を対象にした思春期健康講話を実施しました。

これは「性に関する専門医等派遣事業」(栃木県教育委員会)として例年、行われているものです。

今回の講師には、獨協医科大学病院・助産師の 舟橋好恵先生にお越しいただきました。

「思春期に知っておきたい生と性のはなし」

という演題で、性を考えることは、それだけに止まらず、生きることや社会生活に繋がるというお話を伺いました。

また、事前の質問に答えるということで、「LGBTQ」に関する話もされました。

(暑さ対策のため、講堂から教室に移動し、オンラインで講話を続けました。)

舟橋先生、暑い中、とても熱心なご講話をありがとうございました。

〔生徒の感想〕(一部)

1「今回の講話を通して、初めて知ったことや誤解をしていた知識もありました。SNS等で正誤に関係なく様々な情報が届いてしまう時代だからこそ、改めて正しい知識と経験を積んだ助産師さんから話を聞くことができて良かったと思います。」

2「性について、今まで避けていたところもありましたが、詳しく理解することができました。これからの人生で、パートナーと共に歩む上で、相手を理解し、お互いを尊重することが大切だと思いました。」

3「『LGBTQ』の方のお話が一番印象的でした。『LGBTQ』や『多様性』という言葉は知っていましたが、今まで他人事のように感じていました。今回の話を聞いて、相手を性別や括りではなく、その人の人格や個性を尊重する姿勢でいたいと思いました。」

文理選択の説明会を実施しました。

8日(木)に学年集会を実施し、2年次の文理選択科目の選択方法について説明を行いました。

説明会の前に、この夏、生徒たちが参加したオープンキャンパスの報告会を実施し、「どんな大学があるか」「どんな学部があるか」についてクラス単位でシェアしました。

都内大学キャンパスツアー

7月31日(月)に、1年生69名、2、3年生7名の希望者で、都内の大学を見学してきました。

午前中は早稲田大学、午後はお茶の水女子大学を訪問し、説明会や現役学生によるキャンパスツアーに参加しました。また、OGが後輩のために何かできれば…と、レポートやテスト勉強で忙しい中、駆けつけてくれました。早稲田大学ではOG1名が昼食時に3年生と懇談をし、お茶の水女子大学ではOG2名が、大学での学びや生活、高校時代の過ごし方、受験勉強について話をしてくれました。

大学見学を通し、大学や学問に対しての関心を高めることができたようです。

進研学力テストに向けて(1学年)

6月15日(木)の学年集会で、7月に実施される進研学力テストについて、実施目的と目標の立て方を共通理解しました。

1年生にとっては、はじめて全国での自分の立ち位置が分かるテストです。

日々の勉強は、進研学力テストで点数を取るためだけではありません。

テストは自分が希望する進路を実現するための通過点として確認し、PDCAサイクルを効果的に回して振り返りをしながら、コツコツと学習に取り組みましょう。

総合的探究の時間(1学年)

6月1日の7時間目に総合的探究の時間で、株式会社Prima Pinguinoの講師を招いて、学問について学びました。

各学問は分類されていますが、実はつながっている部分が多くあることを「学問かるた」を活用して学びました。これから多くの大学では夏のオープンキャンパスが開催されます。1つでも気になる学問があれば、1年生のうちから実際に大学に足を運んでみてください。

創立記念交流行事(1学年)

4月28日(金)に実施予定だった太平山遠足が事情により中止となったため、代替行事として1学年は午後の時間を使って、校庭や中庭での昼食会と、講堂でのレクリエーションを行いました。

入学して3週間経ち、学校やクラスの仲間たちとも慣れ親しんできました。

〔屋外での昼食の様子〕

〔講堂でのクイズ大会〕

新入生対象 情報モラル教室

20日(木)第1学年を対象に情報モラル講話が行われました。

各教室をオンライン(Zoom)で繋ぎ、チャット形式で講話を聴く形式で、NTTドコモ「スマホ・ケータイ教室」の講師の方が、テンポよく授業を進行しました。

後半は、感想文を書き、スマホ(スマートホン)の上手な情報活用と、リスクへの対応の方法など、学んだことを各自でまとめました。

本校は、校内でのスマホや携帯電話は使用禁止ですが、高校に入学したこの時期に、ご家庭でもスマホの扱いについて話し合われる良い機会になればと思います。