文字

背景

行間

環境建設システム系の日々

南摩ダムと川治ダムを見学(環境土木科3年生)

南摩ダムの建設現場にて 環境土木科3年生

キャリア形成支援事業で特別授業を実施(環境土木科2年生)

環境土木科に教育実習生

坪山大輝 先生 河村弘仁 先生

土木施工管理技術検定2級国家試験に41名が合格(環境土木科3年生)

土木施工管理技術検定2級国家試験が平成30年10月28日(日)東京都渋谷区(青山学院大学)で行われました。

この資格は土木工事に大変重要な資格であるため、クラス一丸となって放課後の補習や勉強に取り組み、41名が合格しました。

第36回土木学会関東支部栃木会で発表(環境土木科3年生)

平成31年1月31日(木)、宇都宮市文化会館小ホールにおいて土木学会関東支部栃木会の第36回研究発表会が開催されました。発表したのは本校環境土木科3年生の中里駿君、松本敬翔君、山下泰象君。「簡易ガイダンスシステムを用いたローラーによる転圧の施工効率化と3Dレーザースキャナによる精度の確認」という演題で、課題研究で取り組んできた情報化施工のまとめを発表しました。多くの土木工学の専門家や大学教授が聴衆する中で、簡易ガイダンスマシンシステムを実習に取り入れた事などをわかりやすく説明しました。

今回の発表により、奨励賞を受賞しました。

発表する中里君、松本君、山下君

発表会場(宇都宮市文化会館)の様子

環境建設システム系公務員内定12名

速報

環境建設システム系公務員内定12名!!

環境設備科

宇都宮市消防(1名)

自衛隊一般曹候補生(1名)

栃木県警(1名)

環境土木科

栃木県庁(土木技術3名)

宇都宮市役所(土木技術1名、行政1名)

真岡市役所(土木技術1名)

日光市役所(土木技術1名)

上三川町(土木技術1名)

国土交通省(技術1名)

国家公務員、市町に複数合格者あり。

「とちぎものづくりフェスティバル2018」出場

11月17日(土)に栃木県県央産業技術専門校で行われたものづくりフェスティバルでは、技能検定2級の課題をベースとした作品の製作を行い、銅管の曲げ加工などの施工技能を競い合いました。県内の企業の方や産業技術専門校の生徒、本校の生徒など合計9名の選手が参加しました。本校の2名は練習の成果を発揮し、3時間の標準時間内に製作を終えることができ、碇さんが見事敢闘賞をいただくことが出来ました。

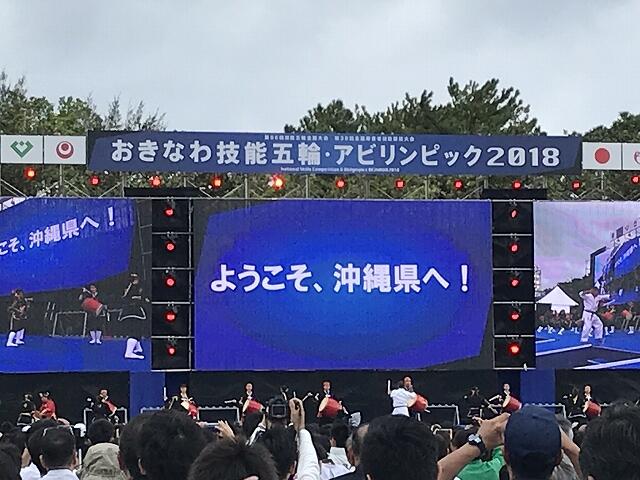

技能五輪全国大会ー沖縄大会ー出場

「おきなわ技能五輪2018 第56回技能五輪全国大会 (配管職種)」に環境設備科3年の碇侑也さんが出場しました。大会は、11月3日(土)に沖縄県沖縄市立総合運動場で行われ、給水や排水管など衛生設備の施工技能を競い合いました。全国の企業や学校から23才以下の55名の選手が参加するなかで、碇さんは練習した成果を発揮することができました。残念ながら入賞は逃してしまいましたが、失敗しても最後まで取り組む姿勢など大切なことを学べたようでした。

出場選手と製作した競技課題

(住宅の給水と排水管の施工)

「石那田インターチェンジ建設現場」を見学(環境建設システム系1年)

この見学会は中村土建株式会社、栃木県建設業協会のご協力により開催しました。

日光宇都宮道路 石那田インターチェンジを見学

「コンクリートカヌー大会」に出場(環境土木科2・3年土木研究部)

宇工コンクリートカヌー「鮭の切り身」号

「コンクリートカヌー」製作中(環境土木科2・3年土木研究部)

ものづくりコンテスト測量部門県大会3位(環境土木科3年生)

「ものづくりコンテスト測量大会」に向けて毎日練習(環境土木科)

測量の技術を競う大会「ものづくりコンテスト測量県大会」が7月に那須清峰高校で行われます。宇都宮工業高校環境土木科から2年生チーム(渡邊君、三森さん、梅山さん)と、3年生チーム(松本君、髙山宝君、田村君、比企君)が出場します。朝は7時半からグランドで測量の練習、放課後は測量の結果をもとに計算練習を毎日行って頑張っています。

2年生チーム

(リーダー渡邊航輝君、三森姫歌さん、梅山愛梨さん)

3年生チーム

(リーダー松本敬翔君、髙山宝君、田村聖紀君、比企絋暉君)

実習で情報化施工を体験(環境土木科3年生)

施工前に説明を聞く レーザーセンサー

環境土木科生徒

バックホウのアームに センサーを見ながら

取りつけたセンサー バケットを操作

キャリア形成支援事業で特別授業を実施(環境土木科2年生)

・北村昌文先生

・質問をする環境土木科2年生

川治ダムと湯西川ダムを見学(環境土木科3年生)

栃木県総合スポーツゾーン工事を見学(環境土木科2年生)

この現場見学の様子は、「高校生がICT体感、県土木工事現場で見学会」という見出しで、下野新聞やとちぎテレビで取り上げられました。

新スタジアム建設現場を見学

ドローンから送られてきた3Dデータ

を基に、コンピュータ制御で動く油圧

ショベルに体験乗車している生徒

現場見学会で国土地理院などを見学(環境土木科2年生)

国土地理院で説明を聞く 土木研究所でダム実験を見学

環境土木2年生

「科学技術と産業」コースに分かれて授業(環境建設システム系1年生)

安生幹雄氏の講義を受講する

環境設備コース希望生徒40名

菊田貴恒准教授の講義を受講する

環境土木コース希望生徒39名

土木学会関東支部栃木会で情報化施工のまとめを発表(環境土木科3年生)

今回の発表により、特別奨励賞を受賞しました。

土木学会で発表する 発表会場

橋本さんと篠原さん (総合文化センター)の様子

ものづくり交流会(環境土木科2年生)

なお、青葉高等学園からパンジーが寄贈されました。

「人材育成事業」で舗装技術を習得(環境土木科2年生)

この事業は、栃木県建設業協会のご協力により毎年実施しています。今年は、美山建設様と高全工業様にご指導をお願いしました。舗装が綺麗に仕上がり、生徒達は達成感や喜びを感じていまいした。

環境土木科インターンシップ事前学習(測量)を実施

水道工事(管工事)

水道工事(管工事)

環境設備科の実習は、建築配管の管工事を学習します。管の切断、接合しながら最後に、蛇口をつけて完成です。でも、まずは管の切断とねじを作るところから。

アスファルト舗装実習

3年生の実習でアスファルト舗装をおこないました。振動コンパクターを使用して路盤の締固めをしている様子です。

ロードローラーを使用してアスファルトを転圧している様子です。普段、授業で習っている内容を実践することができ生徒も意欲的に実習に取り組んでいます。

ロードローラーを使用してアスファルトを転圧している様子です。普段、授業で習っている内容を実践することができ生徒も意欲的に実習に取り組んでいます。生徒の言葉

建設機械を扱うのは大変だが、とてもやりがいのある実習です。

アスファルト舗装実習(路盤締固め)

環境土木科3年のアスファルト舗装実習においてローラーを使用して路盤の締固めをしました。

電気工事実習

環境設備科2年生の実習で、第2種電気工事士程度の内容で電気工事に関わる学習を行いました。エアコン(空調機)など据え付けには電気の知識も必要です。

環境設備科2年生の実習で、第2種電気工事士程度の内容で電気工事に関わる学習を行いました。エアコン(空調機)など据え付けには電気の知識も必要です。環境設備科実習

小型建設機械運転実習

小型車両建設機械の運転実習に取り組みました。

小型車両建設機械の運転実習に取り組みました。2年生では、整地等の建設機械運転作業の講習を全員が受講します。「穴を掘ってみましょうね」

環境土木科実習

排水通気実習

排水通気実習

洗面台や衛生器具(便器等)から排出された排水がスムーズに流れる仕組みを実際に水を流し、学んでいます。

洗面台や衛生器具(便器等)から排出された排水がスムーズに流れる仕組みを実際に水を流し、学んでいます。(環境設備科3年)

水理実習

配管(水道管など)を流れる水の性質について学習し、実験を行って体験的に学びます。

配管(水道管など)を流れる水の性質について学習し、実験を行って体験的に学びます。(環境設備科)