文字

背景

行間

学びの活動

環境建設システム系の日々

環境設備科学習 防災実習

ショッピングモールなどの建築物には、火災の初期消火のため

天井から水を放水するスプリンクラー設備があります

環境設備コースの実習では、3年生でこの防災設備について学びます

【写真】左:消火設備配管の学び 右:放水の観察

天井から水を放水するスプリンクラー設備があります

環境設備コースの実習では、3年生でこの防災設備について学びます

【写真】左:消火設備配管の学び 右:放水の観察

環境土木科学習内容 課題研究

コンクリートカヌーを製作しています。自分たちで設計して、一からつくっています。コンクリートを塗るときには、専門工事業者の株式会社英和技研 鈴木 隆之様より左官の技術をご指導いただきました。プールでの進水式が楽しみです。

1年生の学習 溶接実習(環境設備科)

建築物に備わる配管類は、ねじや溶接によって接合されます。

溶接の学習では、練習材料を、たがねなど使い金属加工し、その後、ガス溶接によってペン立てを製作します。

【写真】金属加工の方法を教わる生徒達

溶接の学習では、練習材料を、たがねなど使い金属加工し、その後、ガス溶接によってペン立てを製作します。

【写真】金属加工の方法を教わる生徒達

1年生の学習 設備配管

水道工事の技術を学ぶため、給水管の組立作業を行いました。できあがると、水道管と同じように水圧をかけ、漏水がないか確認します。そして、形状や寸法が正しいことをチェックします。

【写真】左:施工(製作)の様子 右:水圧検査の様子

【写真】左:施工(製作)の様子 右:水圧検査の様子

1年生の学習 水準測量

環境建設システム系1年生は、雨天のなか、水準測量を学習しました。測量は、環境土木科でも環境設備科でも大切な学習の分野です。

【写真】地盤の高低差を測る練習で「電子レベル」をのぞいています。

【写真】地盤の高低差を測る練習で「電子レベル」をのぞいています。

1年生の学習 計算技術

環境建設システム系1年生の授業活動

環境設備科では空調の熱負荷計算や空気量を、環境土木科では測量や構造計算など、複雑な問題は関数電卓で計算し、答えを求めます。1年生は、関数電卓の使い方を学習します。

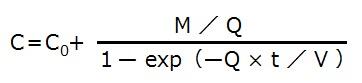

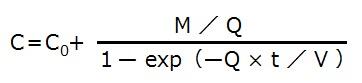

式:室内空気の換気に関する計算式のひとつ

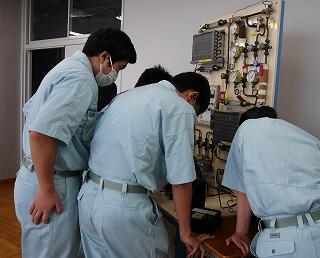

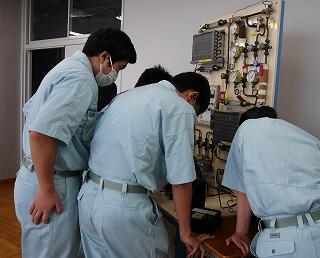

【写真】関数電卓を学ぶ環境建設システム系の1年生

環境設備科では空調の熱負荷計算や空気量を、環境土木科では測量や構造計算など、複雑な問題は関数電卓で計算し、答えを求めます。1年生は、関数電卓の使い方を学習します。

式:室内空気の換気に関する計算式のひとつ

【写真】関数電卓を学ぶ環境建設システム系の1年生

1年生の学習 空調設備

「エアコンはなぜ冷えるのか?」環境建設システム系1年生が実習機器を利用して学習しました。(環境設備科の学習)

【写真】左:エアコンの仕組みを学ぶ 右:装置の温度を計る

【写真】左:エアコンの仕組みを学ぶ 右:装置の温度を計る

環境設備科学習 課題研究

環境設備科の生徒が、電気設備の学習を活かして課題研究をしています。釜川をLEDで飾ろうと現地調査をしました。宇都宮市環境学習センターにご支援を頂いています。

メモ:課題研究は、「総合的な探求の時間」のように生徒がテーマを見つけ解決していく授業です。

【写真】巻尺で現地の測量をしました。

メモ:課題研究は、「総合的な探求の時間」のように生徒がテーマを見つけ解決していく授業です。

【写真】巻尺で現地の測量をしました。

環境土木科学習 課題研究

環境土木科は、公共施設に深く関係があります。

土木構造物を学ぶ生徒が、課題研究のテーマとして「空港」を選び、調査しながら、ジオラマ製作をします。

【写真】レイアウトや空港の機能を考える生徒

土木構造物を学ぶ生徒が、課題研究のテーマとして「空港」を選び、調査しながら、ジオラマ製作をします。

【写真】レイアウトや空港の機能を考える生徒

1年生の学習 設備配管実習

給水管工事の施工を学んでいます。長い鋼管を旋盤(せんばん)を使用して加工します。説明の後、作業をはじめました。最初、管の長さは4mあります。

【写真】環境設備分野 長い鋼管を切断しネジを造ります。

【写真】環境設備分野 長い鋼管を切断しネジを造ります。