文字

背景

行間

高校生未来の職業人育成事業

試作品作り

7月31日(水)「試作品作り」

株式会社万蔵にて川本さん、大川さんに指導していただきながら、足工生がマグカップとハンカチの試作品作りを行いました。

まず、完成したデザインを紙に印刷し、トンボ枠に合わせてカットします。そして、マグカップの印刷したい場所に貼り付け、上から紙で保護します。準備ができたら、カップマンと呼ばれる転写機にはめ込み高温で圧着させていきます。時間が経ったら、熱に気をつけて紙を剥がし、水に入れて冷却。プラスチックと陶器のマグカップに綺麗に転写することができました!

ハンカチも同様にハンカチの印刷したい部分に印刷した紙を合わせ、トランスファープレス機で圧着させ、綺麗に作ることができました。

転写することには成功しましたが、想像していたよりも色が薄く、データを修正して色味を調整しなければいけないことがわかりました。そして、印刷体験教室当日のスケジュールも確認しました。当日は足中特生に喜んでもらえるようしっかり準備しましょう!

印刷体験教室

8月2日(金)「印刷体験教室」

印刷体験教室、当日です。猛暑にもかかわらず、株式会社万蔵に足中特生11人が集まってくれました。

まず、出来上がったデザインの発表です。デザインを見て歓声が上がりました。「自分たちが描いた動物や魚や植物が組み合わさって、素敵なデザインになっている。驚いた。嬉しい。」と足中特生から感想をいただくことができました。

続いて、印刷体験です。足工生が足中特生に印刷の仕方を説明し、補助しながら、印刷体験を行いました。足中特生は説明を熱心に聴き、真剣に、でも楽しそうに作業に取り組んでいました。試作品作りでの色の薄さも改善され、鮮やかな色彩の美しいマグカップが出来上がりました。「ひとつも失敗することなく、全て成功させて、予想以上でした」と株式会社万蔵の川本さんからのお言葉をいただきました。そして、「怪我をしないように、丁寧に作業して商品を作るということが良い経験になりました」と足中特生から感想をいただきました。

最後に、出来上がったハンカチを持って記念撮影。活動のまとめとし、商品の魅力を伝えるための情報発信の提案をして解散しました。

「こういうものづくり体験があればまた参加したい」と足中特生から感想をいただきました。

企業と連携することで、特別支援学校の製品の中から新たな価値を生み出す「デザイン的な思考」を学習することができたと感じた1日でした。

〈今後の発表予定〉

・10月9〜15日「産業デザイン科 生徒作品展」場所 コムファースト1階 コム広場

・10月16日〜11月7日(予定)「展示発表」場所 市役所ロビー

・11月8、9日「足工祭」場所 足利工業高等学校

・11月9日「みどり祭」場所 足利中央特別支援学校

・11月10日〜22日(予定)「展示発表」場所 ギャラリー西門

・ 11月23日、24日「足利市学生チャレンジショップ」場所 未定

デザイン開始!

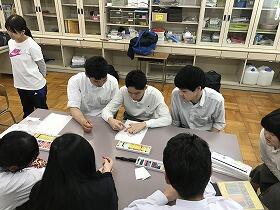

7月9日(火)、16日(火)「デザイン開始!」

ワークショップが終わり、出来上がった素材をスキャナでパソコンに取り込みました。次は、取り込んだ画像をアドビのフォトショップというソフトを使って画質調整、色調補正、修復などの画像処理をしていきます。

画像処理の技術指導の講師として株式会社万蔵さまから代表取締役の川本さんと大川さんにお越しいただきました。画像処理の仕方をわかりやすく丁寧に説明していただき、テキパキ作業が進みました。

その後、アドビのイラストレーターというソフトを使い、素材を切り抜いたり、重ねたりして編集していきます。マグカップとハンカチの印刷できる範囲、どこに配置したらよく見えるか、デザインする上での注意点などのアドバイスをいただきながら、集中して作業することが出来ました。そして、出来上がってきたデザインを印刷して、マグカップに貼り、仕上がったときにどう見えるかを何度も検討しました。

次回(7月31日)は万蔵さんの工場でのマグカップへの印刷です。それまでにデザインを完成させなければなりません。どんな「共生」「つながり」をテーマにしたマグカップとハンカチが仕上がるでしょうか?頑張りましょう!

ワークショップ4日目

6月18日(火)ワークショップ4日目

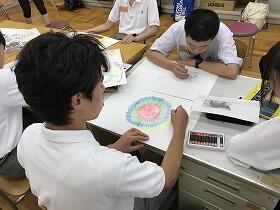

ワークショップ最終日です。前回までのワークショップでおおよその素材は出来てきていますが、さらに良いデザインを作るために必要な素材は何だろう?グループで話し合い、参考作品を作り、しっかりと準備をして最後のワークショップに臨みました。

今回で4回目のワークショップということもあり、お互いの距離が近くなったようです。足工生は、技法や描き方の説明、アドバイスも上手くなり、協力してスムーズに作業が進みます。足中特生も慣れてきたのか、アドバイスを熱心に聞き、夢中になって作業する姿が見られました。

そして、予想以上に魅力的な素材がたくさんそろいました。次週からはパソコンで素材を編集し、デザインに仕上げていきます。どんなデザインが出来上がるか楽しみです。

株式会社万蔵 訪問

まず、万蔵さんを訪れ、打合せを行いました。どんな製品が作成可能か、製品のターゲット、販売機会、販売方法など、これからデザインをする上で必要になってくる質問に丁寧に答えていただけました。

そして、予算、時間、難易度など様々な諸条件から、マグカップとハンカチにプリントすることが決まりました。万蔵さんから本校生徒がデータ作製とプリントの方法の技術講習を受け、本校生徒と特別支援学校の生徒が一緒になってプリント作業すること、足利市内にある万蔵さんの展示スペースであるギャラリー西門でこの取り組みと製品の展示をさせていただくなどの話がまとまりました。

ワークショップ3日目

生物が描けたので次は生物が暮らす環境、海と森です。

「どうすれば生き生きとした海や森が描けるだろうか?」と考え、1年生のデザイン技術の授業で学んだ「表現の技法」スパッタリング、筆ぼかし、プリンティング、デカルコマニー、ドリッピングなどにたどり着きました。これらの技法を使えばより自然で有機的な表現が出来るのではないか?

このようなねらいで3日目のワークショップを行いました。そして、偶然出来る絵の具の表情に驚きながら、楽しく制作することが出来ました。この日は足中特の美術部の新1年生も参加していただけることになり、12人での賑やかな制作となりました。

ワークショップ2日目

本年度のテーマである「共生社会」とはこれまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会のことです。

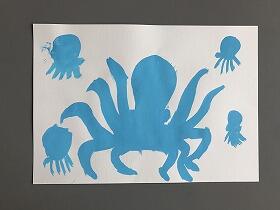

共生社会をイラストで表現するために様々な生物が相互に尊重し、支え合い、多様なあり方を相互に認め合っているような様子をイメージしました。そこで、まずは動物のシルエットを描くことにしました。足工生が海の生き物と森の生き物に大きく分け、生物の資料を用意し、話しあいながら楽しく生き生きとした生物を制作することが出来ました。

活動開始 ワークショップ1日目

令和元年度も昨年度の試みを引き継ぎ、発展させようと産業デザイン科の3年生6名が中心となって、「ノーマライゼーション、地域共生社会においてデザイナーが果たす役割について考えよう」をテーマに活動を開始しました。

昨年度もかわいらしくユニークな製品を完成させることが出来たのですが、今年度はさらに「協働」「共生」の意味を深く考え、「個人の表現を超えて、みんなで一つの作品を仕上げる」ことを目標にすることにしました。

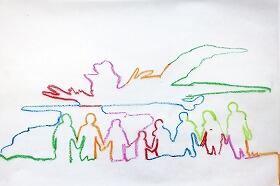

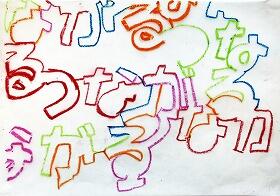

5月7日(火)ワークショップ1日目

挨拶と自己紹介のあと、足中特の生徒と打ち解けるために「つながる」をテーマにワークショップを行いました。クレヨンを使って写真や文字の輪郭線を描いて、その線を人から人へつないでいき、最終的にみんなで一つの作品を完成させるというものです。このワークショップを通して、焦らず、お互いが認め合う事が大事だと気づくことが出来ました。

「みどり祭」で成果発表

足利中央特別支援学校の「みどり祭」に参加しました。展示スペースをお借りして、活動概要をまとめたポスター、協働し開発したTシャツやトートバッグ、ワークショップで描いたイラストレーションを展示しました。多くの来場者から感想を伺う貴重な機会となりました。皆様から寄せられた感想を紹介します。

◎本事業の参加者(足中特高等部生徒)

「自分の描いたイラストが製品になってうれしいです」

「Tシャツは大切に家に飾っています」

◎足中特中等部生徒

「高等部になったら自分で描いてTシャツを製作してみたいです」

◎一般の来場者

「素晴らしい取り組みなので今後も続けてください」

「かわいらしいデザインで欲しくなりました」

◎担当した本校生徒

足中特との協働作業で製品開発してきたことを多くの方に紹介できてて良かったです。また、文化祭に参加したことで特別支援学校の様々な活動について理解が深まりました。デザイナーとして何ができるのかもっと考えていきたいと思います。

事業実施までの経緯1

◎経緯

出発点は産業デザイン科の課題研究の授業です。「ノーマライゼーション、地域共生社会において、デザイナーが果たす役割について考えよう」とのテーマに、6名の生徒が集まりました。特別支援学校との協働作業によるものづくりがスタートしました。

5月中旬。本校生徒が足利中央特別支援学校へ出向き、美術部の生徒と一緒にイラストレーションを描きはじめました。協働作業で生まれた表現を活用した製品作りができないか検討するためです。

「協働作業ってどうすればいい?」

「どうすれば、魅力的な表現になるかな?」

「どうやって製品化へ?」

答えはありません。作業をしながら検討は続きます。イラストレーションを描く作業は4回ほど実施しました。最初はぎこちなかった生徒たちも、少しずつ慣れて、コミュニケーションをとりながら作業できるように成長しました。

6月中旬。試行錯誤の末、生徒たちは気が付きました。授業で学んだコンピュータでの画像処理を活用すれば、イラストレーションを分解し、再構成することができる。両校の協働作業から新しい柄が作れるとの見通しが立ちました。ただこの時はまだ、何に印刷するか決めかねていました。課題研究の予算では限りがあります。製品化に向け、プロの方のアドバイスもいただきたいと考えていました。そこで、高校生未来の職業人育成事業に応募することになりました。

事業実施までの経緯2

◎高校生未来の職業人育成事業の実施に向けて

高校生未来の職業人育成事業の実施に向け、生徒のアイデアを形にしてくれる連携先を検討しました。そのなかで、熱心に耳を傾けてくださったのが、山口スクリーン巧芸社の社長山口さんでした。

両校の生徒が描いてきたイラストを前に、山口さんと打合せを行いました。予算、時間、難易度など様々な諸条件から、Tシャツにプリントすることが決まりました。事前打ち合わせでは、本校生徒が製版データを作成すること、本校生徒と特別支援学校の生徒が一緒になってプリント作業すること、そのための技術講習会を行うこと、予算の範囲で可能な限り柄数を増やすこと、などの話がまとまりました。

第1日目 体験教室の準備

山口さんからは、道具の使用方法、複数の版を重ねる際の工夫、インクをのせる順番、片付けの仕方など、作業の流れに沿ってご指導頂きました。今回使用した版は、生徒がデータ化して作成したものをベースに、山口さんからアドバイスをいただき修正を加えたものです。試作の結果、版の具合も良いことが確認できました。

生徒は何枚も試作し、技術を高めるようと頑張りました。講習会後も、技術に磨きをかける姿がありました。

第2日目 体験活動1回目

◎8月2日 「Tシャツプリント体験活動」1回目を実施しました。

連日の猛暑です。実習室の室温も高いです。熱中症対策を確認し、作業を開始しました。山口さんの的確なアドバイスにより順調に作業が進みます。生徒も自信を持って作業しています。事前練習の成果が現れています。両校の生徒が力を合わせて綺麗にプリントすることができました。最後に完成品を持って記念撮影。

第3日目 体験活動2回目

◎8月7日 「Tシャツプリント体験活動」2回目を実施しました。

今回は本校生徒が講師を務めました。山口さんからのアドバイスを再度確認しながら進めました。体験活動の最後に、これまでをふりかえり、今後について話し合いを持ちました。2学期以降は、足利市学生チャレンジショップや特別支援学校の文化祭において、成果発表や製品販売を目指すことになりました。

今後も、産業デザイン科では、特別支援学校との協働作業によって生み出される新しい価値を大切に育てていきたいと考えています。

今回の事業を通して生徒は、ノーマライゼーションや地域共生社会におけるデザイナーの役割を考え、協働作業から新しい製品を計画することと、地域企業から技術指導を受け、デザイン技術を向上させることができました。学校での学びをどのように社会で活かせるのか体験し、職業意識を高めることができました。