文字

背景

行間

高校生未来の職業人育成事業

令和7(2025)年度 高校生未来の職業人育成事業経過報告書

高校生未来の職業人育成事業

「マシニングセンターを体験してみよう!!」

第1日目(7月24日)

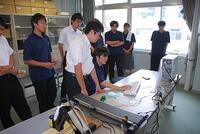

足利市内のAeroEdge株式会社さんでマシニングセンターの基礎的な知識と安全教育及び工場見学を行っていただきました。参加した生徒は真剣に話を聞き安全意識が向上しました。また学校では聞けない話と設備、加工や研究内容等に非常に興味を示していました。

第2日目(7月28日)

小中学生対象にしたマシニングセンターの体験会の準備と予行演習を行いました。作成したスライドとテキストの内容をもとに体験の会の流れを確認し、CAD/CAMの操作と実際の切削と仕上げを行い第3日目に備えることができました。

第3日目(7月29日)

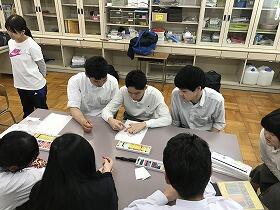

小中学生を招いてマシニングセンターの体験会を行いました。CAD/CAMを使用したプログラムを作成し、実際にアルミニウムを切削してコースターを製作しました。その他実習で製作した独楽も体験してもらいました。

令和7(2025)年度 高校生未来の職業人育成事業について

マシニングセンターを体験してみよう!!

足利工業高等学校機械科では、今年度「高校生未来の職業人育成事業」の一環として、小・中学生を対象にした【マシニングセンター体験】を開催します!

実際に企業でも使用されている自動工作機械「マシニングセンター」を使って、アルミ製のオリジナルコースターを作します。

参加者は、CAD(製図ソフト)とCAM(切削設定ソフト)を使ってマシニングセンターのプログラムを作成し、自分の名前と足利工業高校の校章を切削したコースターを作ることができます。

体験内容

CAD・CAMの操作体験

マシニングセンターによる切削加工

アルミ製コースターの製作(お持ち帰りいただけます)

実施概要

対象:足利市内の小・中学生(定員10名)、ただし小学生は5・6年生を対象とします。

場所:足利工業高等学校 機械科実習室

参加費:保険及び製作に関する費用は主催者(栃木県産業教育振興会)が負担いたします。

お申し込み

各学校で取りまとめのうえ、申込一覧表(希望者名簿)とともに、募集案内に記載のEメールまたはFAXにてご提出ください。

皆さんのご参加を心よりお待ちしております。

ダウンロード

令和6年度 高校生未来の職業人育成事業経過報告書

高校生未来の職業人育成事業

活動テーマ「My箸を作ろう」

第1日目

今年は、新しく導入した協働ロボットの操作を受講生にも操作をしてもらうこととしましたため、カワサキロボットサービス様にて「産業用ロボット安全講習」を受け、ロボット操作における事故防止や操作手順を学びアドバイスを受けました。また、産業用ロボットを操作するにあたり、巻き込み、挟み込み等の疑似体験をすることで、安全に操作をする大切さを学びました。

|

講習会の様子 |

産業用ロボット操作のアドバイス |

挟み込み疑似体験 |

第2日目

My箸の製作は生徒の兄弟に対して指導の練習をし、安全に製作ができる手順を再確認しました。新しく導入した協働ロボットの操作も受講生にしてもらうための指導方法を考えました。カワサキロボットサービス様からアドバイスを受けたことを皆に伝えました。実際にDOBOTでレーザ加工をし、怪我をしないような手順を決めました。

|

My箸製作 |

My箸製作 |

DOBOT講習 |

協働ロボット講習 |

第3日目

「My箸を作ろう」で小中学生18名が受講しました。初めのころは教え方もぎこちなかったですが、My箸を上手に作ることができました。

産業用ロボットでのレーザ加工も怪我もなくMy箸に名前を彫ることができました。また、大きな協同ロボットの操作がタブレットで簡単にできることに、受講生も驚いていました。

|

My箸の製作 |

DOBOTの操作 |

協働ロボット操作 |

協働ロボットティーチング |

高校生未来の職業人育成事業経過報告書

高校生未来の職業人育成事業

活動テーマ「My箸を作ろう」

第1日目

小中学生に産業用ロボットを操作させるために注意をしなければならないことを考えました。

考えたことをカワサキロボットサービスで「産業用ロボット安全講習」を受け、ロボット操作における事故防止や操作手順を学びアドバイスをうけました。

また安全にレーザ加工をするには保護メガネ、治具、防護柵があった方がいいとアドバイスを受けました。

講習会の様子 ロボット操作のアドバイス ロボット防護柵

第2日目

実際に竹箸を削ってみて小中学生に怪我をさせないようにする為の手順や方法を確認しました。

カワサキロボットサービスさんからアドバイスを受けたことを皆に伝えました。実際にレーザ加工をして怪我が出ないような手順を決めました。

またせっかく箸を作るので箸の使い方も覚えてもらおうと思いました。

My箸製作 ロボット講習 レーザ加工(製作した治具)

第3日目

「My箸を作ろう」で小中学生10名が受講しました。初めのころは教え方もぎこちなかったですがMy箸を上手に作ることができました。

産業用ロボットでレーザ加工も怪我もなくMy箸に名前を彫ることができました。また製作したMy箸で大豆つかみゲームを楽しみました。

My箸の製作 DOBOTの操作 レーザ加工

大豆つかみゲーム

令和5年度高校生未来の職業人育成事業への申込みについて

今年度、高校生未来の職業人育成事業を足利工業高等学校電気システム科で実施する運びになりました。

先日募集案内を足利市内の小中学校に配布させて頂きました。

「My箸をつくろう!!」としてはSDGsの15番目の目標である「陸の豊かさも守ろう」を小中学生とMy箸を作成しながら一緒に考えたいと思います。

My箸の材料は竹を使用します。軽くてしなやかな竹は箸の素材として適しています。これを燻(いぶ)すことによりスス竹にし、防カビ性や防虫性を高めています。

小刀や紙やすりを使って箸を作ります。

出来上がったMy箸に小型ロボットを使ってレーザで名前を彫り込みます。ことにより製作した箸に愛着をもてるようにし、簡単なロボット制御もしたいと思います。

※小中学生の募集は広く考えていますがレーザ彫刻のできるロボットの台数の都合上10名での実施を考えています。

参加を希望する児童生徒がいらっしゃいましたら、申込用紙(募集案内)を印刷・コピーし児童生徒に配布して頂き、お手数でも提出された申込票を各学校で一括して「申込一覧表(希望者名簿)」に記入し、募集案内にあるe-mailかFAXにてお送り頂けますよう、お願いいたします。

ダウンロードデータ

私だけのマグカップとトートバッグを作ろう!③

第3日目 8月8日(月)

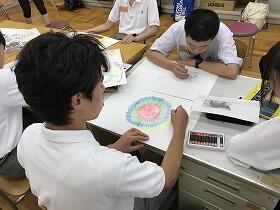

将来の職業意識の育成を図るため、企業技術者と本校生徒で補助しながら、小中学生に製品作りのプロセスを体験してもらいました。最後にまとめとして、自分の作品についてプレゼンテーションしてもらいました。無事故で失敗もなく、作品を美しく仕上げることが出来ました。プレゼンテーションも堂々とした態度で出来、自己有用感を高めることが出来ました。

小中学生たちは「パソコンを使ってイラストに着色する作業が楽しかった」「熱くなったマグカップを水につけて『じゅわーっ』と冷める音を聞くときが気持ちよかった」「高校生の指導は優しくて丁寧だった」と話していました。

体験後に「デザイン製作活動」の成果を、下野新聞「デザインの楽しさ伝える」(8月16日)という記事で情報発信することが出来ました。

私だけのマグカップとトートバッグを作ろう!②

第2日目 7月29日(金)

本校生徒の「次世代へつなぐ意識」の育成を図るため、株式会社万蔵からアドバイスを受けながら、学んだ印刷技術について小中学生に教え、デザインのアドバイスを行うことで、主体的かつ協働的に行動することが出来るようになりました。

20名の小中学生に自分自身を表現したイラストを描いてもらい、データ化し、PCでレイアウトや配色を行いました。とても個性的で素敵なデザインが出来上がりました。次回、デザインを印刷しマグカップとトートバッグに焼き付けていきます。

私だけのマグカップとトートバッグを作ろう!!①

「昇華転写印刷技術」の育成を図るため、株式会社万蔵でマグカップの体験活動について打合せを行い、製品ができるまでの工程を習得することができました。産業デザイン科生徒5名が、デザインを転写紙に昇華型インクで印刷し、プレス機で熱をかけてインクを製品に浸透させる昇華転写印刷について、プリントバンクの大川様より指導して頂きました。陶器のマグカップへの焼き付けを行い、安全に、綺麗に仕上げることができました。

これから始まる体験活動で、小中学生の皆さんがどんな素敵な製品を作るのか、今から楽しみです。

楽しい電気システム科!!③

LEDミラーハウスオープン!! Ver2

LEDミラーハウスオープン!! Ver2

また、感染症により1日体験学習も中止になったことから、わずかですが、本校の紹介パネルも展示させていただきました。進路等にお役立ていただければ幸いです。

《ワークショップ予定》

1月7日(金)、15日(土)、22日(土)、30日(日)

いずれも10:00~14:00

※ワークショップ参加には材料費がかかります。

オリジナルマグカップとお皿の製作

昇華転写印刷技術の育成を図るため、株式会社万蔵と「オリジナルマグカップとお皿の製作」の体験活動について打合せを行い、マグカップと絵皿ができるまでの工程を習得することができました。産業デザイン科生徒7名が、デザインを転写紙に昇華型インクで印刷し、熱をかけてインクを製品に浸透させる昇華転写印刷について、プリントバンクの大川様より指導して頂きました。

陶器と樹脂のマグカップ、絵皿への焼き付けを行い、安全に、綺麗に仕上げることができました。

これから始まる体験活動で、小中学生の皆さんがどんな素敵な製品を作れるのか、今から楽しみです。

令和3年度高校生未来の職業人育成事業への申込みについて

今年度、高校生未来の職業人育成事業を足利工業高等学校産業デザイン科で実施する運びになり、本日7/7(水)に募集案内を足利市内の小中学校に、郵送によりお送りさせて頂きました。

産業デザイン科では、オリジナルマグカップ、手描き樹脂皿の製作を、小学校5年生以上の児童と中学生を対象に実施させて頂きます。特に危険な作業はありません。

参加を希望する児童生徒がいらっしゃいましたら、申込用紙(募集案内)を印刷・コピーし児童生徒に配布して頂き、お手数でも提出された申込票を各学校で一括して「申込一覧表(希望者名簿)」に記入し、募集案内にあるE-mailかFAXにてお送り頂けますよう、お願いいたします。

※ダウンロードデータ

児童生徒への募集案内.pdf

足利ライトアッププロジェクトⅢ(電子機械科)

足利ライトアッププロジェクトⅢ(電子機械科)

LEDミラーハウスの展示が無事終了し、275名の方々にご来場いただきました。ありがとうございました。

また、『子供達が喜んでいた・・・』『子供に写真をせがまれ・・・』などのメッセージが多数あり、笑顔が目に浮かぶようです。コロナ禍でなければ、下図のようなLEDの光がハートに見えるイベントを実施し、子供達をもっと笑顔にしたかったのですが、残念です。

これからも、笑顔を届けるイベントを考えていこうと思います。期待して待っていてください。

足利ライトアッププロジェクトⅡ(電子機械科)

足利ライトアッププロジェクトⅡ(電子機械科)

令和2年12月26日(土)~12月28日(月)の3日間、1回あたり90分の体験教室を6回実施しました。参加してくれた小学生の皆さんは、初めて扱うハンダごてに戸惑いを見せていましたが、皆さん手先が器用で、手早く電子基板を作り上げていました。その後は、思い思いのイラストを描き、ランタンを完成させていました。

この体験教室の感想に『ハンダごてが鉄の棒を溶かしてくっつけたのが不思議で面白かった・・』『これは何?と思ったけど、簡単だった・・』など興味関心を喚起することができたのではないでしょうか。『また体験教室をやって欲しい・・』の言葉もたくさんいただきました。

新型コロナウイルス感染症が終息したら、体験教室やるからね!!

足利ライトアッププロジェクト(電子機械科)

足利ライトアッププロジェクト(電子機械科)

1 はじめに

2020年、今年は感染症の猛威により、地域の人々が楽しみにしている年中行事が中止になりました。その結果、人々の交流が減少することにより街の活気が失われそうです。

私達は、足利商業連合会「まちなかルネッサンス委員会」の中心街イルミネーション事業と足利市制100周年に着目し、これまで地域に支えられてきた学校として、地域事業に関わり、異年齢交流によって新しい発想を生むことで、地域の活性化につながるのではないかと考え取り組みました。

2 実施内容

(1)計画立案

商店街にイルミネーション設置を考えました。現在、図1にあるようなイルミネーションが設置されています。その為、電源の確保などは問題なさそうです。 観光客の動線を考え、足利駅=足利学校間に注目されるイルミネーションを設置できないか考えました。その結果、足利学校入り口のわきに図2のような公園があることがわかりました。この場所を、イルミネーション設置場所として利用させていただけるよう、商店街の方々にご協力いただき、利用許可をいただきました。

図1 図2

(2)イルミネーションの具体案

話し合いを進めていく中で、光を使った体験型のアトラクションにしたいという意見が出ました。具体的には小規模のミラーハウスを製作し、異空間を体験できるアトラクションとして作れるのではないかということになりました。また、異年齢間の交流を考え、小学生向けのワークショップ、ランタン製作(図3)を取り入れることにしました。

図3

(3)技術協力

オグラ金属株式会社様(図4)を訪問し、光の性質・効果やLEDの仕組み、防水などの安全対策、ランタンの試作品についての漏電対策や改善の提案を頂きました。

株式会社足利フラワーリゾート様(図5)を訪問し、イルミネーションの見せ方について話を伺いました。また、アイディアを出してからの流れや、私たちが作品を製作する上での心構えなど、幅広くアドバイスを頂きました。

図4 図5

(4)プレゼン用ミニチュア版の製作

企業の方から助言を頂き、イメージが固まってきたところで、実際にどのように作っていくかを確認するために卓上サイズのミニチュア版を製作しました。

(5)プレゼン

私たちの考えや試作品を持参し、足利商工会議所に協力のお願いに出向きました。当日は商工会議所の方だけでなく商店街の自治会長にもお越しいただき、費用や設置場所の協力、公開日程などを相談しました。また、持参した試作品のプレゼンをした際には、大変ご好評をいただきました。(図6)。

このプレゼンの結果、防犯等を考慮し、公園への設置ではなく、商工会議所のホールに設置することになりました。

図6 図7

(6)LEDミラーハウス完成

高さ2300mm一辺900mmの7角形のミラーハウスを設置しました。図8、9のような異空間を完成することができました。設置期間は下記の通りです。是非見に来て下さい。

図8 図9

☆LEDミラーハウス

日付 2020年12月20日(日)

~2021年1月24日(日)

時間 10:00 ~ 17:00

場所 足利商工会議所 1階

JR足利駅で「テトテ デザイン ラボ」の展示を開催!

また下野新聞社様に「テトテ デザイン ラボ」の活動を取材していただきました。近日中に下野新聞に掲載していただく予定です。ぜひご覧ください。

北関東三県工業高校生徒研究発表大会

審査員の方々に「三者のそれぞれの特性を活かした取り組み」を評価していただけました。足利中央特別支援学校の美術部の皆さん、株式会社万蔵のご協力があっての受賞です。これからも本活動を継続していきたいと思います。どうぞ応援よろしくお願いします。

第30回工業関係高等学校生徒研究発表大会

以下は審査委員からいただいたお言葉です。

「共生社会の形成に向けて、地元企業の協力を得ながら、特別支援学校と協働して商品開発を進めた様子がよくわかりました。発表も落ち着いてできたと思います。この素晴らしい活動を是非続けていってほしいです。」

次は2月3日(月)に行われる北関東三県 工業高校 生徒研究発表大会に向けて練習を重ねていきたいと思います。

ギャラリー西門で展示しました

製品の販売ですが、11月23・24日の2日間行います。会場は栗田美術館です。マグカップは5種類の絵柄で約80個ほど準備しました。足工祭で大人気だった青色の「うみそこ」と、緑色の「もりおく」を多めに製造しています。ご来場お待ちしています。

「足利市役所1階ロビーでの展示」

10月16日(水)「足利市役所1階ロビーでの展示」

印刷体験が終わって、9、10月はこれまでの活動をまとめる時期でした。本事業のブランド名を「テトテ デザイン ラボ」に決定し、今後は宣伝活動を行っていきます。

この日、完成した製品をたくさんの人に知っていただくため、足利市役所1階ロビーでの展示会の搬入を行いました。活動と商品をまとめた7枚のパネルと製品(マグカップ、ハンカチ、Tシャツ、トートバッグ)を展示しています。是非、実際の商品をご覧ください。たくさんのご意見、ご感想をお待ちしています!

「展示会」

10月17日(木)~11月6日(水) 8:30~17:50 土日祝休み

会場:足利市役所1階ロビー 栃木県足利市本城3-2145

《今後の展示販売予定》

また本事業で開発した商品を足利市学生チャレンジショップ等で販売を行います。是非お越しください。

「足工祭」(販売)

11月9日(土)10:00~15:30

会場:足利工業高等学校 栃木県足利市西宮町2908-1

「みどり祭」(販売)

11月9日(土)9:30~14:20

会場:足利中央特別支援学校 栃木県足利市大月町871−3

「展示会」(展示のみ)

11月10日(日)~11月20日(水)11:00~20:00 月曜定休日

会場:ギャラリー西門 栃木県足利市家富2195 喫茶「八蔵」の隣

「足利市学生チャレンジショップ」(販売)

11月23日(土) ・24日(日)10:00~15:00

会場:栗田美術館 駐車場 栃木県足利市駒場町1542

《商品ラインナップ》

《販売予定価格》

マグカップ(陶器M)800円

マグカップ(陶器S)600円

マグカップ(樹脂M)800円

マグカップ(樹脂S)500円

ハンカチ 300円

試作品作り

7月31日(水)「試作品作り」

株式会社万蔵にて川本さん、大川さんに指導していただきながら、足工生がマグカップとハンカチの試作品作りを行いました。

まず、完成したデザインを紙に印刷し、トンボ枠に合わせてカットします。そして、マグカップの印刷したい場所に貼り付け、上から紙で保護します。準備ができたら、カップマンと呼ばれる転写機にはめ込み高温で圧着させていきます。時間が経ったら、熱に気をつけて紙を剥がし、水に入れて冷却。プラスチックと陶器のマグカップに綺麗に転写することができました!

ハンカチも同様にハンカチの印刷したい部分に印刷した紙を合わせ、トランスファープレス機で圧着させ、綺麗に作ることができました。

転写することには成功しましたが、想像していたよりも色が薄く、データを修正して色味を調整しなければいけないことがわかりました。そして、印刷体験教室当日のスケジュールも確認しました。当日は足中特生に喜んでもらえるようしっかり準備しましょう!

印刷体験教室

8月2日(金)「印刷体験教室」

印刷体験教室、当日です。猛暑にもかかわらず、株式会社万蔵に足中特生11人が集まってくれました。

まず、出来上がったデザインの発表です。デザインを見て歓声が上がりました。「自分たちが描いた動物や魚や植物が組み合わさって、素敵なデザインになっている。驚いた。嬉しい。」と足中特生から感想をいただくことができました。

続いて、印刷体験です。足工生が足中特生に印刷の仕方を説明し、補助しながら、印刷体験を行いました。足中特生は説明を熱心に聴き、真剣に、でも楽しそうに作業に取り組んでいました。試作品作りでの色の薄さも改善され、鮮やかな色彩の美しいマグカップが出来上がりました。「ひとつも失敗することなく、全て成功させて、予想以上でした」と株式会社万蔵の川本さんからのお言葉をいただきました。そして、「怪我をしないように、丁寧に作業して商品を作るということが良い経験になりました」と足中特生から感想をいただきました。

最後に、出来上がったハンカチを持って記念撮影。活動のまとめとし、商品の魅力を伝えるための情報発信の提案をして解散しました。

「こういうものづくり体験があればまた参加したい」と足中特生から感想をいただきました。

企業と連携することで、特別支援学校の製品の中から新たな価値を生み出す「デザイン的な思考」を学習することができたと感じた1日でした。

〈今後の発表予定〉

・10月9〜15日「産業デザイン科 生徒作品展」場所 コムファースト1階 コム広場

・10月16日〜11月7日(予定)「展示発表」場所 市役所ロビー

・11月8、9日「足工祭」場所 足利工業高等学校

・11月9日「みどり祭」場所 足利中央特別支援学校

・11月10日〜22日(予定)「展示発表」場所 ギャラリー西門

・ 11月23日、24日「足利市学生チャレンジショップ」場所 未定

デザイン開始!

7月9日(火)、16日(火)「デザイン開始!」

ワークショップが終わり、出来上がった素材をスキャナでパソコンに取り込みました。次は、取り込んだ画像をアドビのフォトショップというソフトを使って画質調整、色調補正、修復などの画像処理をしていきます。

画像処理の技術指導の講師として株式会社万蔵さまから代表取締役の川本さんと大川さんにお越しいただきました。画像処理の仕方をわかりやすく丁寧に説明していただき、テキパキ作業が進みました。

その後、アドビのイラストレーターというソフトを使い、素材を切り抜いたり、重ねたりして編集していきます。マグカップとハンカチの印刷できる範囲、どこに配置したらよく見えるか、デザインする上での注意点などのアドバイスをいただきながら、集中して作業することが出来ました。そして、出来上がってきたデザインを印刷して、マグカップに貼り、仕上がったときにどう見えるかを何度も検討しました。

次回(7月31日)は万蔵さんの工場でのマグカップへの印刷です。それまでにデザインを完成させなければなりません。どんな「共生」「つながり」をテーマにしたマグカップとハンカチが仕上がるでしょうか?頑張りましょう!

ワークショップ4日目

6月18日(火)ワークショップ4日目

ワークショップ最終日です。前回までのワークショップでおおよその素材は出来てきていますが、さらに良いデザインを作るために必要な素材は何だろう?グループで話し合い、参考作品を作り、しっかりと準備をして最後のワークショップに臨みました。

今回で4回目のワークショップということもあり、お互いの距離が近くなったようです。足工生は、技法や描き方の説明、アドバイスも上手くなり、協力してスムーズに作業が進みます。足中特生も慣れてきたのか、アドバイスを熱心に聞き、夢中になって作業する姿が見られました。

そして、予想以上に魅力的な素材がたくさんそろいました。次週からはパソコンで素材を編集し、デザインに仕上げていきます。どんなデザインが出来上がるか楽しみです。

株式会社万蔵 訪問

まず、万蔵さんを訪れ、打合せを行いました。どんな製品が作成可能か、製品のターゲット、販売機会、販売方法など、これからデザインをする上で必要になってくる質問に丁寧に答えていただけました。

そして、予算、時間、難易度など様々な諸条件から、マグカップとハンカチにプリントすることが決まりました。万蔵さんから本校生徒がデータ作製とプリントの方法の技術講習を受け、本校生徒と特別支援学校の生徒が一緒になってプリント作業すること、足利市内にある万蔵さんの展示スペースであるギャラリー西門でこの取り組みと製品の展示をさせていただくなどの話がまとまりました。

ワークショップ3日目

生物が描けたので次は生物が暮らす環境、海と森です。

「どうすれば生き生きとした海や森が描けるだろうか?」と考え、1年生のデザイン技術の授業で学んだ「表現の技法」スパッタリング、筆ぼかし、プリンティング、デカルコマニー、ドリッピングなどにたどり着きました。これらの技法を使えばより自然で有機的な表現が出来るのではないか?

このようなねらいで3日目のワークショップを行いました。そして、偶然出来る絵の具の表情に驚きながら、楽しく制作することが出来ました。この日は足中特の美術部の新1年生も参加していただけることになり、12人での賑やかな制作となりました。

ワークショップ2日目

本年度のテーマである「共生社会」とはこれまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会のことです。

共生社会をイラストで表現するために様々な生物が相互に尊重し、支え合い、多様なあり方を相互に認め合っているような様子をイメージしました。そこで、まずは動物のシルエットを描くことにしました。足工生が海の生き物と森の生き物に大きく分け、生物の資料を用意し、話しあいながら楽しく生き生きとした生物を制作することが出来ました。

活動開始 ワークショップ1日目

令和元年度も昨年度の試みを引き継ぎ、発展させようと産業デザイン科の3年生6名が中心となって、「ノーマライゼーション、地域共生社会においてデザイナーが果たす役割について考えよう」をテーマに活動を開始しました。

昨年度もかわいらしくユニークな製品を完成させることが出来たのですが、今年度はさらに「協働」「共生」の意味を深く考え、「個人の表現を超えて、みんなで一つの作品を仕上げる」ことを目標にすることにしました。

5月7日(火)ワークショップ1日目

挨拶と自己紹介のあと、足中特の生徒と打ち解けるために「つながる」をテーマにワークショップを行いました。クレヨンを使って写真や文字の輪郭線を描いて、その線を人から人へつないでいき、最終的にみんなで一つの作品を完成させるというものです。このワークショップを通して、焦らず、お互いが認め合う事が大事だと気づくことが出来ました。

「みどり祭」で成果発表

足利中央特別支援学校の「みどり祭」に参加しました。展示スペースをお借りして、活動概要をまとめたポスター、協働し開発したTシャツやトートバッグ、ワークショップで描いたイラストレーションを展示しました。多くの来場者から感想を伺う貴重な機会となりました。皆様から寄せられた感想を紹介します。

◎本事業の参加者(足中特高等部生徒)

「自分の描いたイラストが製品になってうれしいです」

「Tシャツは大切に家に飾っています」

◎足中特中等部生徒

「高等部になったら自分で描いてTシャツを製作してみたいです」

◎一般の来場者

「素晴らしい取り組みなので今後も続けてください」

「かわいらしいデザインで欲しくなりました」

◎担当した本校生徒

足中特との協働作業で製品開発してきたことを多くの方に紹介できてて良かったです。また、文化祭に参加したことで特別支援学校の様々な活動について理解が深まりました。デザイナーとして何ができるのかもっと考えていきたいと思います。

事業実施までの経緯1

◎経緯

出発点は産業デザイン科の課題研究の授業です。「ノーマライゼーション、地域共生社会において、デザイナーが果たす役割について考えよう」とのテーマに、6名の生徒が集まりました。特別支援学校との協働作業によるものづくりがスタートしました。

5月中旬。本校生徒が足利中央特別支援学校へ出向き、美術部の生徒と一緒にイラストレーションを描きはじめました。協働作業で生まれた表現を活用した製品作りができないか検討するためです。

「協働作業ってどうすればいい?」

「どうすれば、魅力的な表現になるかな?」

「どうやって製品化へ?」

答えはありません。作業をしながら検討は続きます。イラストレーションを描く作業は4回ほど実施しました。最初はぎこちなかった生徒たちも、少しずつ慣れて、コミュニケーションをとりながら作業できるように成長しました。

6月中旬。試行錯誤の末、生徒たちは気が付きました。授業で学んだコンピュータでの画像処理を活用すれば、イラストレーションを分解し、再構成することができる。両校の協働作業から新しい柄が作れるとの見通しが立ちました。ただこの時はまだ、何に印刷するか決めかねていました。課題研究の予算では限りがあります。製品化に向け、プロの方のアドバイスもいただきたいと考えていました。そこで、高校生未来の職業人育成事業に応募することになりました。

事業実施までの経緯2

◎高校生未来の職業人育成事業の実施に向けて

高校生未来の職業人育成事業の実施に向け、生徒のアイデアを形にしてくれる連携先を検討しました。そのなかで、熱心に耳を傾けてくださったのが、山口スクリーン巧芸社の社長山口さんでした。

両校の生徒が描いてきたイラストを前に、山口さんと打合せを行いました。予算、時間、難易度など様々な諸条件から、Tシャツにプリントすることが決まりました。事前打ち合わせでは、本校生徒が製版データを作成すること、本校生徒と特別支援学校の生徒が一緒になってプリント作業すること、そのための技術講習会を行うこと、予算の範囲で可能な限り柄数を増やすこと、などの話がまとまりました。

第1日目 体験教室の準備

山口さんからは、道具の使用方法、複数の版を重ねる際の工夫、インクをのせる順番、片付けの仕方など、作業の流れに沿ってご指導頂きました。今回使用した版は、生徒がデータ化して作成したものをベースに、山口さんからアドバイスをいただき修正を加えたものです。試作の結果、版の具合も良いことが確認できました。

生徒は何枚も試作し、技術を高めるようと頑張りました。講習会後も、技術に磨きをかける姿がありました。

第2日目 体験活動1回目

◎8月2日 「Tシャツプリント体験活動」1回目を実施しました。

連日の猛暑です。実習室の室温も高いです。熱中症対策を確認し、作業を開始しました。山口さんの的確なアドバイスにより順調に作業が進みます。生徒も自信を持って作業しています。事前練習の成果が現れています。両校の生徒が力を合わせて綺麗にプリントすることができました。最後に完成品を持って記念撮影。

第3日目 体験活動2回目

◎8月7日 「Tシャツプリント体験活動」2回目を実施しました。

今回は本校生徒が講師を務めました。山口さんからのアドバイスを再度確認しながら進めました。体験活動の最後に、これまでをふりかえり、今後について話し合いを持ちました。2学期以降は、足利市学生チャレンジショップや特別支援学校の文化祭において、成果発表や製品販売を目指すことになりました。

今後も、産業デザイン科では、特別支援学校との協働作業によって生み出される新しい価値を大切に育てていきたいと考えています。

今回の事業を通して生徒は、ノーマライゼーションや地域共生社会におけるデザイナーの役割を考え、協働作業から新しい製品を計画することと、地域企業から技術指導を受け、デザイン技術を向上させることができました。学校での学びをどのように社会で活かせるのか体験し、職業意識を高めることができました。