文字

背景

行間

Sano G. 通信(R6)

ニュージーランド語学研修④

本日は研修9日目の3月21日(金)です。

生徒たちは、生徒同士や引率者に対しても日常的に英語で会話をすることにだいぶ慣れてきたようです。しかし、慣れてきた頃にはもうお別れの時が来てしまいます。

今朝は、ホストファミリーとお別れをしました。また、現地の先生方とも今日でお別れとなり、生徒達は涙ながらにハグをして最後の挨拶をしていました。短期間でしたが本当の家族のように温かく私達を迎えてくれたホストファミリーには感謝しかありません。

その後、私達は 市の中心部 へバスで移動し、Sky Towerを訪問しました。高さ328メートルの南半球で最も高いタワーです。オークランドは"City of Sails"と呼ばれているそうで、ヨットも沢山見られます。海の奥の方には、600年前の噴火て出来たという火山が見られました。

午後は、Auckland universityを訪ねました。グループ毎に現地の大学生とキャンパスツアーに出かけて、大学生活の様子や施設の説明を受けました。

オークランド大学は、ニュージーランド出身の著名人を多数輩出している大学で、世界的にも高く評価されています。ニュージーランド国内ではNo.1の大学です。

かつて、オークランドはニュージーランドの首都でした。この黄色と白の建造物は、その当時、政治で使われていた建物ですが、今は大学のfaculty(教授)が使用しています。生徒達は、積極的に学生に質問していました。

ニュージーランド語学研修③

研修7日目の3月19日(水)、生徒、引率者、全員元気に研修中です!

午前中はオークランド中心部からバスで1時間ほど足を延ばし、Sheep Worldへ行きました。そこでは、羊はもちろん、牛、豚、アルパカ、エミューなど様々な動物がいて、餌やりも可能でした。

またSheep Showでは、とても賢いSheep dog(牧羊犬)による羊のround up(寄せ集め)やsheep shearing(羊の毛刈り)などを見学しました。

午後は、Auckland Museumへ行き、先住民Maoriの文化、自然、そして歴史について学ぶことができます。

私達は全員でMaori Show を鑑賞しました。Maoriの伝統芸能Hakaにも色々種類があるようです。今回見たパフォーマンスは女性の綺麗な歌声と力強いかけ声が印象的でした。マオリの象徴である顎のタトゥーをしている女性もいました。

また、Poiと呼ばれる紐のついたお手玉のような物を使ったダンスもありました。また、Wiriと呼ばれる、手を震わせるマオリ文化特有の不思議な動作を体験しました。一つ一つの動作にちゃんと意味があると説明を受けました。

出身国や人種の異なる人々の多彩な文化が混ざり合って現在のニュージーランドが成りたっていることをここでも学びました。

ニュージーランド後半戦も多くの事を学んで、体験して帰りたいと思います。

ニュージーランド語学研修②

本日は研修5日目の3月17日月曜日です。午前中はStudy Centerでの英語の授業を受けて、午後はAuckland Zooへ行きました。

現地の先生からは「授業もみんなよくできて良い生徒達ですね。こんなに集合と点呼がスムーズな高校は初めて」とお褒めの言葉も頂きました。みんな頑張っています!!

ニュージーランド語学研修 ①

3月14日現地時間9時頃、オークランドに全員無事に到着しました!

9泊10日の研修がいよいよ始まりました。

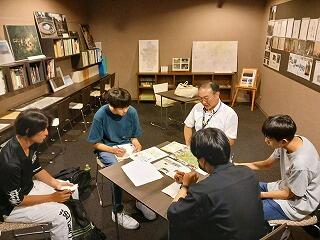

SGクラブ 空き家班 学習室Sketch グランドオープン

令和7年1月25日(土)に、SGクラブ空き家班のPaletteが学習室Sketchを正式オープンしました。学習室は正門前にある金井邸のところにあります。ボランティア団体のぱっと二条様と協力させていただき、やっとオープンにこぎつけました。まだまだいろいろな課題があるとは思いますが、温かい目で見ていただけるとありがたいです。

課題研究はプランや提案で終わってしまうことが多いのですが、実際に形にすることができました。これはとても珍しい例だと思います。生徒たちはかなりの時間をかけて準備してきました。ぜひ、ご覧ください。

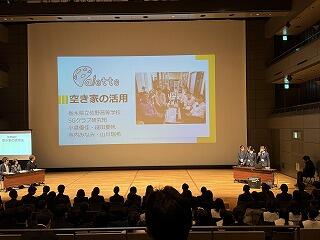

【高校】SGクラブ研究班 栃木県「わたしたちの探究フォーラム―“ワクワク”をカタチに!―」発表会参加

日時:令和6年12月25日(水)10:00~16:00

内容:課題研究発表会

ステージ発表「空き家活用班」小倉優佳、寺内みなみ、縫田夏帆、山川瑞希

ポスター発表「食べ物の循環を佐野市で」 石原結衣、佐山ひなた

多くの高校から参加があり、ステージ発表17個、ポスター発表23個の発表であった。

本校生徒も内容、発表の仕方共にとても良かった。「空き家班」は、地域の大人とつながり空き家を実際に自習室に、を実現させたところが高く評価された。「食べ物~」班の方は、イベントを実施した点やエコストーブ実物に興味を持ってもらえた。

「ワクワクを形に」というコンセプトの通り、コンテストではない成果発表会で大変良い雰囲気であった。どの高校の班も楽しそうに発表をしていた。

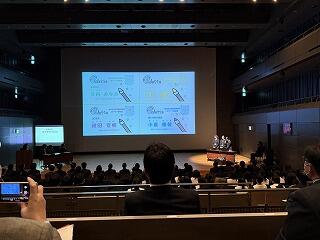

【高校】全国高校生フォーラム参加(SGクラブ「空き家活用班」)

日時:令和6年12月15日(日)10:00~16:00

内容:

① 開会式

② 高校生ディスカッション

③ ポスターセッション予選

④ 代表発表

⑤ 表彰・閉会式

初めから終わりまですべて英語で行われる課題研究の英語発表会である。②のディスカッションも英語であった。

残念ながら代表班には選出されなかったが、英語でポスター作成し、発表したその意欲が素晴らしかった。

活動そのものは他にひけを取るものではないが、まとめ方にやや惜しいところがあると感じた。自習室オープン目前であり、集大成として最後にしっかりまとめていって欲しい。

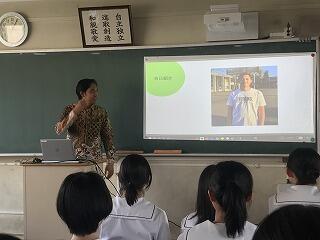

【高校】SGクラブ研究班(里山班)イベント実施

日時:令和6年12月14日(土)12:00~16:00

テーマと目的:研究の目的は、里山の暮らしの一部を市街地に取り入れることでより持続可能な生活環境を整えることである。今回は、ただでいただいた「規格外野菜」を「ロケットストーブ」で調理し、その有用性を知らしめるためのイベントである。

内容:

Ⅰ部)

○「規格外野菜」でけんちん汁・炊き込みご飯・蒸し野菜

○「ロケットストーブ」で調理

※ロケットストーブとは、一斗缶やペール缶で比較的簡単に作れる野外用ストーブである。パーライトなどの断熱材を用いたり、煙突構造をうまく利用して、少量の火種で効率よくエネルギーを得ることが出来る。東北の震災時にも活躍した。

Ⅱ部)

インドネシアの高校生とZOOMで意見交換を行った。テーマは「カーボンニュートラル」である。

Ⅰ部もⅡ部も、足利大学工学部教授の根本先生と、留学生のイルハムさんのご指導と資金的な協力を得て実行できたものである。改めて感謝を申し上げたい。

【高校】R6年度第8回SG教養講座

日時:令和6年12月11日(土)9:45~12:00

内容:

今回は7月開催予定であった講座がコロナ感染拡大のために中止になり、異動実施していただいたため、通常5~6講座のところ、8講座の開催となった。

3Dプリンター藤本先生

えんがお 濱野先生

哲学対話 阿見先生

宇都宮大学農学部 飯郷先生

そらいろコアラ 増田先生・立石先生・櫃間先生

専門家の先生方から、知的好奇心をくすぐる多くの材料をいただいた。生徒のみなさんは今後の学習動機や進路に大いにつなげて欲しい。保護者も3名参加してくださいました。

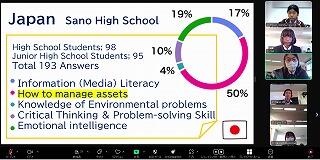

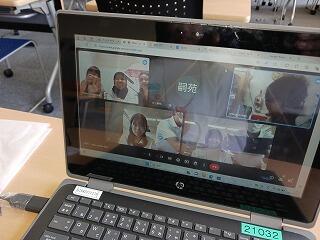

マレーシア セントテレサ校との課題研究合同発表会

令和6(2024)年12月14日(土)、本校の高校1年生14名がマレーシアのセントテレサ校との課題研究合同発表会をオンラインで行いました。

17名は7月から総合的な探究の時間を使いセントテレサ校の生徒と主にSNSを使いやり取りをしながら協働研究を進めてきました。3名は残念ながら、部活動の大会等で欠席となりましたが、英語での発表をやり遂げました。

本校性は5グループに分かれ、苦戦するところもありましたが、教育問題や医療問題などの関して立派に発表することができました。

今回は以前からお世話になっている淑徳大学の若山昇教授にコメンテーターとして参加していただき、示唆に富んだ講評をしていただきました。昨年に引き続きありがとうございました。

高雄女子高級中學 来校

令和6年12月11日(水)に台湾から高雄女子高級中學の皆さんが佐野高校に来訪し、本校の生徒たちは有意義な交流を行うことができました。高雄女子高級中學は6年前に本校の高校2年生が台湾を訪れ、高雄女子高級中學でプレゼンをしてきた学校です。その訪問のお礼ができました。

1 内容

1 オープニング

2 授業見学

3 お昼のプレゼンとパフォーマンス

4 文化交流

5 クロージング

2 訪問者 生徒34名、教師4名

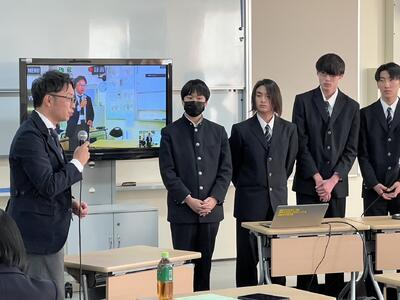

SG課題研究成果発表会

令和6年度 SG課題研究成果発表会

12月6日(金)「SG(佐野グローカル)課題研究成果発表会」が、本校にて行われました。

2学年から選ばれた4班、SGクラブ研究班と科学部の発表が行われました。グループ発表から1人での研究もあり、それぞれが個性あふれる発表で聴衆を引きこんでいました。

また、オンラインでも、多くの外部の先生方保護者の方が参加されました。

最後に、2人の先生方に講評を頂きました。足利大学共通教育センター教授の高橋大輔先生の全体の講評では、「この研究が途切れてしまうのがもったいないので、是非後輩が引き継いで研究を続けてほしい。勇気をもらった。とても勉強になった。」とお褒めのお言葉やためになるアドバイスを沢山頂きました。

また、宇都宮大学理事の松金公正先生の全体の講評では、「発表で緊張しているということは、進化しているということ。研究には2種類ある。1つは、社会的な課題を解決するもの。2つ目は、真理を明らかにするもの。

若い人は社会から期待されている。お世辞ではなく、すばらしい発表ばかりだった。」と、沢山のためになるアドバイスや励ましのお言葉を頂きました。

研究にあたり、多くの団体の方々や地域の方々、大学の先生方など多くの方々に大変お世話になりました。

ありがとうございました。

【高校】SGクラブ研究班 アシ×アシ2024による「街あかりふぇす」開催

日時:令和6年11月10日(日)

目的:異年齢交流

メンバー:浦野・石井・屋木・小泉・仲江川(全員高1生)

内容:交流ができる様々なものを用意しました。御協力ありがとうございました。

※足利市の多くの商店や団体の方々にお世話になりました。また、足利大学(工学部教授:小野先生)にもお世話になりました。ありがとうございました。

※2022年に(初代)アシ×アシが行ったイベントを引き継いだ形で行いました。

【高校】R6課題研究発表会

日時:令和6年11月7日(木)13:05~15:55

今年度の高2生は、新しい研究スケジュール組みのあおりを受けて、例年の約半分の期間での発表となり、準備が大変であったが、それになりの形まで持ってこれた班も多くあった。完成度が今一つであった班もこれで終わりではなく、外部への発表を目指してさらに研究を続ける予定である。

また、今年も多くの外部の方にご参加、ご助言賜りました本当にありがとうございました。

高2の代表班4班と、SGクラブ研究班、科学部の成果発表会を12月6日(金)に実施します。

高2優秀班

3班「駄菓子屋再生プロジェクト」(藤谷・茂木・小林・藤倉・森脇)

6班「田沼にぬまって!」(今井・大島・尾花)

22班「カメムシ駆除」(河村・堀田・山田)

39班「食べやすく飲みやすく生きやすく」(三田莉)となりました。

【高校】高2栗原杏奈さん 令和6年度輝くとちぎづくり表彰式 優秀賞受賞

高2の栗原杏奈さんが、中学時代に立ち上げたボランティア団体「Rainbow」が表記の賞を受賞をした。

16のさまざまな団体の「中間支援」を行ったという活動内容が今回の受賞の内容です。

関わった団体の1つに佐野高校・同附属中学校も数えられますし、本校のSGクラブ研究班「つなぎ人」班も1つに数えられます。

今後の継続した活動も期待します。また、彼女の活動に続く生徒がいていくれる土壌をつくって行きたいと思います。

【高校】タイ ブラパ大学附属ピブーンバンペン高校との交流

日時:令和6年11月5日(火)

内容:

オープニング バディ作り

校長挨拶

タイの先生(ウオルテ先生)挨拶

タイの学校紹介

佐野高校パフォーマンス(ソーラン節)

タイよりパフォーマンス(ダンス)

校舎内案内 バディごとに案内

研究発表会 佐野高校5グループ

タイの高校6グループ

文化交流 ・万華鏡作り

・日本のアニソンによる椅子取りゲーム

クロージング 佐野高校生徒あいさつ

タイの高校あいさつ

「またね」の歌

記念写真

見送り

※タイの高校は大学附属ということもあり、大学教員の指導のもとで取り組んでいる研究は大変レベルの高いもので、生徒全員、英語も堪能であった。本校の生徒もホスピタリティを発揮し、よく交流をしました。これから毎年の交流をしていきたいと考えています。

【高校】東京海洋大学大学祭にて海洋大学生とタイブラパ大学附属ピブーンバンペン高校との交流

日時:令和6年11月4日(月)10:00~13:30

場所:東京海洋大学キャンパス

まずオリエンテーションとして、東京海洋大学生、佐野高校生、ピブーンバンペン高校生、ベトナムの大学生がそれぞれ自校の紹介をし、

その後、それらの学生を混ぜ合わせたグル-プごとに学祭を楽しむという交流内容であった。短い時間ではあったが、貴重な交流の場となった。

本校からは、高校1年の小平(采)、新門(リ)、若田部(文)、飯塚(芽)が参加をした。

本校にとっては次の日の本校での交流の前イベントとなった。

海洋大の先生方、学生さん、準備等感謝いたします。

【高校】第8回SG教養講座の御案内

R6年度 第8回SG教養講座③についての御案内(保護者、天神町町内会、卒業生の方)

本校は中高一貫教育校として17年目を迎える高校であり、課題発見・課題解決型の教育を推進することにより、グローバル社会で活躍できるリーダーの育成を目指しています。その教育プログラムを「Sanoグローカル構想 (SG)」と名付けております。その学習活動の一環として、年2回、外部講師を招聘した「SG教養講座」を開催しております。

つきましては、保護者、地域方々、卒業生にも、御参加いただきたく御案内を申し上げます。高校生向けの内容ではありますが、生徒とともに学ぶ場として御活用いただけると幸甚に存じます。高校生にとっても大人の方と肩を並べて学習するところに本来の学びのもつ醍醐味が味わえるのではないかと期待しております。グループワークなどが入ることもありますが、生徒と一緒に楽しんでいただければと思います。

1 目的

① 社会問題や、大学等の研究に触れることで学習に対する内的な動機付けを図る

② 適切な進路選択を果たすための材料を得るとともに、視野を広げる機会とする

③ SanoG活動の一環として、地域とのつながりの強化を図る

2 対象

高1・2年生全員、高3年生・中学生の希望者、保護者、卒業生、天神町町内会の方

3 日時

12月14日(土)

9:15 ~ 9:45 受付

9:45 ~ 11:15 講演

4 会場

栃木県立佐野高等学校(佐野市天神町761-1)

5 申し込み

・下のQRコード、または右のURLよりお申し込みください。https://forms.office.com/r/20H9b7hdnS

・添付のPDFファイルからFAXにてお申し込みいただいても結構です。

締め切りは12月10日(火)になります。

6 各講座

担当:SG推進係:松井博司

【高校】タイ国立プラパ大学附属ピブーンバンペン高校との交流開始!(オンライン交流)

日時:令和6年10月11日(金)

場所:選択4教室にてオンライン交流

交流生徒:

本校いずれも高2(司会:佐山、学校紹介:黒澤、研究交流:①科学部(中村ゆ・大川り)、②耐震班(松葉・塩澤・前泊)、③ボルボックス班(松葉)、④里山班(佐山))のべ6名

ピブーンバンペン高校は29名

交流内容:

学校紹介と研究内容概要発表や、自己紹介(ピブーンバンペン高校には水族館が併設されているそうです。生徒はみなさん英語が達者でした。)

本校への来校は11月5日になります。研究内容の発表をメインにした交流を行います。会えるのが楽しみです。

【高校】課題研究 高2中間発表

日時:9月20日(金)5~7限

発表:高2学年全生徒

外部の助言者:足利大学工学部(西村先生・高橋先生・嶋田先生・大野先生)、子どものとなり代表(中山様)

今年の2年生は研究期間が短くなっており、研究時間が不足した班が多かったと思われるが、それなりに形にしてきた班も多かった。今回の助言11月の本発表を目指して進めて欲しい。

外部の先生方から多くのアドバイスをいただきありがたかった。

【高校】葛生原人祭りボランティア

日時:9月21日(土)~23日(月)

内容:葛生原人祭りの運営スタッフ補助ボランティア(こどもへの腕のペイントや、他作業)

参加:高1涌井、石井、尾崎、屋木

【高校】SGクラブ研究班 ゆーりんちぃ(福祉班)FW(参与観察)

この班は、「高齢者と他世代との交流の在り方」を研究テーマとしています。

その研究の一環として、以下の活動にボランティアとして参加してきました。

① 若松町のお祭りボランティアとインタビュー

日時:9月29日(土)

内容:お祭りの運営活動ボランティア(佐野市社会福祉協議会様の斡旋)

訪問者:高1小泉、仲江川

② カレー食堂(特定非営利法人子どものとなり佐野様の活動にボランティア参加)

日時:9月29日(土)

訪問先:佐野市常盤地区公民館

内容:活動ボランティアとインタビュー

訪問者:高1屋木、藤平

高齢者の方々と、小学生や自分たち高校生が交わりをもつことには大きな意味があると

いう感触を強くしたようです。

【高校】クリケットシンガポール女子代表チーム来校!

日時:10月3日(木)10:00~12:30

スケジュール:

10:15~ 開会(校長挨拶、生徒による学校紹介)

10:35~ 授業体験(高2英語)

11:10~ 交流(伝言ゲーム:高1希望生徒)

11:35~ クリケット体験(希望生徒と野球部)

12:20~ 記念写真

”クリケットの街”佐野市には毎年、多くの国からクリケットチームが訪れるようです。

佐野市のはからいで、例年交流を持たせていただいています。生徒は良い経験になったと思います。

今回は日本代表チームからも数人お越しいただきました。そのうち佐野市出身の方もいらっしゃいました。

【高校】9.14SG教養講座

日時:9月14日(土)10:15~11:45

「編集力」(時事通信社:坂本先生)グループワークの様子

世界の水」(ウオーターエイド:杉山先生)生徒からの返答の様子や、グループワークの様子

「氷点下の世界」(足利大:高橋先生)超電導により浮遊する様子など

【高校】高2課題研究(3班&34班)駄菓子屋「ミンナノバ」開店!

日時:8月18日(日)9:00~17:00

場所:佐野市天神町公民館

協力:天神町町内会、同育成会、佐野市社会福祉協議会、白鴎大学青年ボランティアの方々ありがとうございました

研究テーマ:3班『駄菓子屋再生プロジェクト』

34班『食品ロスを減らすために』

(駄菓子屋×空き家×高齢者の方×子ども×規格外野菜:空き家問題の解決が活動の出発であったが、地域の方や社会福祉協議会の協力をいただいて、今回、公民館で駄菓子屋を実施する運びになった。)

110人の地域の子どもたちが来てくれました。駄菓子販売や梨の販売のほか、佐野福祉協議会様の協力によりビンゴ大会やかき氷、輪投げなど盛りだくさんでした。御高齢の方や子ども、高校生の交流も生まれ良かったと思います。

本校生徒、天神町町内会の方、佐野市福祉協議会の方

大盛況です!

【高校】SGクラブ研究班(福祉班)

日にち:7月下旬と8月6日

訪問先:高齢者サロン

内容:活動ボランティア(佐野市社会福祉協議会様の斡旋)

訪問者:高1ー4小泉

今後、他の高1生とともに、研究活動として関りを持っていきたいようです。

【高校】SGクラブ里山班 千葉県「小さな地球」様FW

里山班は、里山の暮らしを都市部にも一部取り入れられないかを研究している班です。

フィンランド留学の経験をもつ佐山さんはフィンランドの生活様式なども参考にしたいと思っているようです。

今回は、里山の暮らしについて、研究・実践を行われている「小さな地球」様を訪問し、実際にプログラムを体験したり、宿泊をしてきました。

日時:8月1日(木)~2日(木)

訪問先:一般社団法人「小さな地球」

古民家ゆうぎつか / 千葉県釜沼875

訪問メンバー:高2(佐山、石原、黒澤)佐山保護者の方

以下、佐山報告より

小さな地球ツアーで林さんの考えや小さな地球の成り立ち、やっていることをいろいろ学べました!

小さな地球さんの活動は多岐に渡りますが、例えば、

この古民家を無印良品と共同で、ビジネスマンの働ける場所にしたり、周囲の棚田の管理をしたりしてされています。

当日は、大山千枚田、大山不動尊、苗芽カフェ、みんなみの里、などを案内していただきました。

みんなみの里では、地元の野菜を使ったサラダバーや、絵本を持って行ったら持って帰れる「つながる絵本」のある多目的スペースがありました。

大山千枚田では棚田が昔は農家の人に疎まれていた事実や、棚田オーナー制について教えていただきました。

不動尊では、偶然修復中だったこともあり、特別にお堂のガラスの向こう側まで入れてもらい、歴史や彫刻に込められた意味をガイドしていただきました。

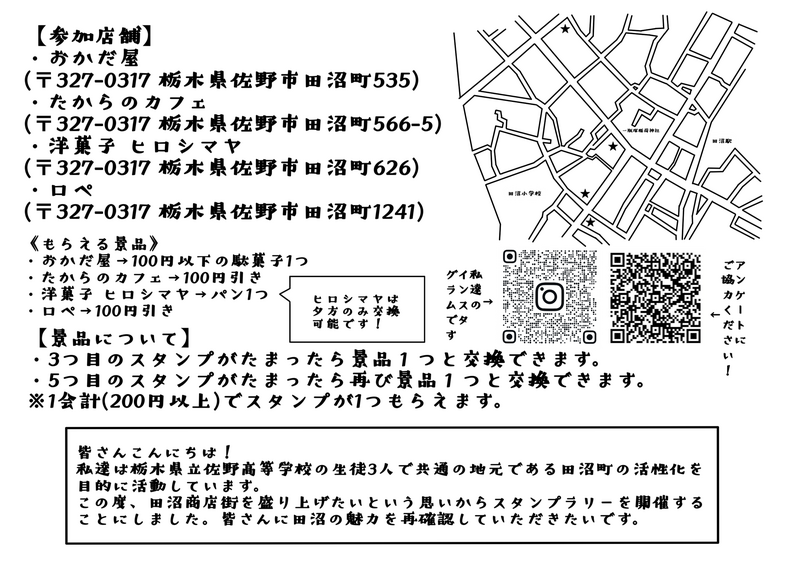

【高校】高2課題研究5班「田沼にぬまって!」スタンプラリー開催!

地元の田沼商店街の賑わい創出に役立ちたいということで、高校2年生の女子生徒3人(大島・尾花・今井)がスタンプラリーを計画しています。どうぞ、みなさまふるってご参加ください。

日時:令和6年8月3日(土)~17日(土)※時間は各店舗の営業時間

協力店舗:

ヒロシマヤ(ケーキ屋)、おかだ(駄菓子屋)、たからのカフェ(カフェ)、ROPE(喫茶店)

【高校】SGクラブ研究班(唐沢山城班)FW

日時:7月20日(土)13:30~15:30

場所:佐野市中央公民館

内容:安蘇史談会 安蘇の風土と歴史 講演会に参加

「堀田正敦の佐野藩再興と城付領の形成」(常磐大学人間科学部教授:平野哲也先生)

植野町の”堀田佐野城”に見られるように植野・赤坂・田島からなる佐野藩は城持ち扱いとして村民も大いに誇りに思い、幕府の重臣(若年寄)を長年つとめる堀田正敦による藩政の影響の大きさ、また藩政と村民(主に百姓)との当時の関係性なども良く分かりました。

左から、本校1年の毛塚良太郎、平野教授、本校教員、斎藤弘先生(足利市文化財愛護協会会長)

【高校】課題研究(マレーシア:サンタマリア高校との共同研究) 開講式

日時:7月13日(土)

場所:本校、英語演習室にて、オンライン実施

内容:SGH指定時代以来、続いている、マレーシアのサンタマリア高校とのオンライン共同研究

今年も5班の共同研究班を作り活動を始めた。

高1学年FW

日時 7月9日(火) 概ね8時00分~16時30分(コースによって異なる)

主旨 ・課題研究のヒントを得る ・通常なかなか行けない場所にみんなで行く

コース

A 帝京大学 学びのインターンシップ

B 里山コース 茂木・那須烏山

C 街作りコース 大谷・博物館

A 学びのインターンシップ

B 里山コース 追記

茂木町の美土里館は、町民が持ち込んだ、落ち葉、もみがら、生ごみ、牛糞を混ぜ合わせて、堆肥にする施設です。ごみはごみではなく、資源です。

竹をのこぎりで切って、角を電動サンダーで削り、器を作って流しそうめんをしました。

そうめんも天ぷらもたくさん出していただいて大満足でした。

その後、宇都宮大学で里山について研究をされてきた、本施設の代表である大貫様より講話をいただきました。

里山に多くの仕掛けを展開されているのがよく分かりました。外部からの次世代転入などが期待されます。

C コース

【高校】SGクラブ研究班 つなぎ人班

「おやじの会(大平南小の保護者)」&「レインボー(中高生ボランティア団体)」による防災ワークショップ『ぼうさいTERAKOYA』に、本校SGクラブ研究班の中の「つなぎ人」班が活動

補助として参加しました。

日時:7/6(土)10:00~12:00

場所:大平南小学校

内容としては、避難所で使える新聞紙スリッパや、ペットボトルによる簡易ランタンづくり、α米を用いたカレーづくりなど、小学生の参加者の活動のお手伝いをしました。

この班のテーマでもある「つなぎ人」とは、様々な活動を展開する団体や人をつなぐことを目的として活動し、そこに社会における「つながる」ことの有意性を感じ、また広めていくことを行っている。(班員は高2:栗原、石原の2人)

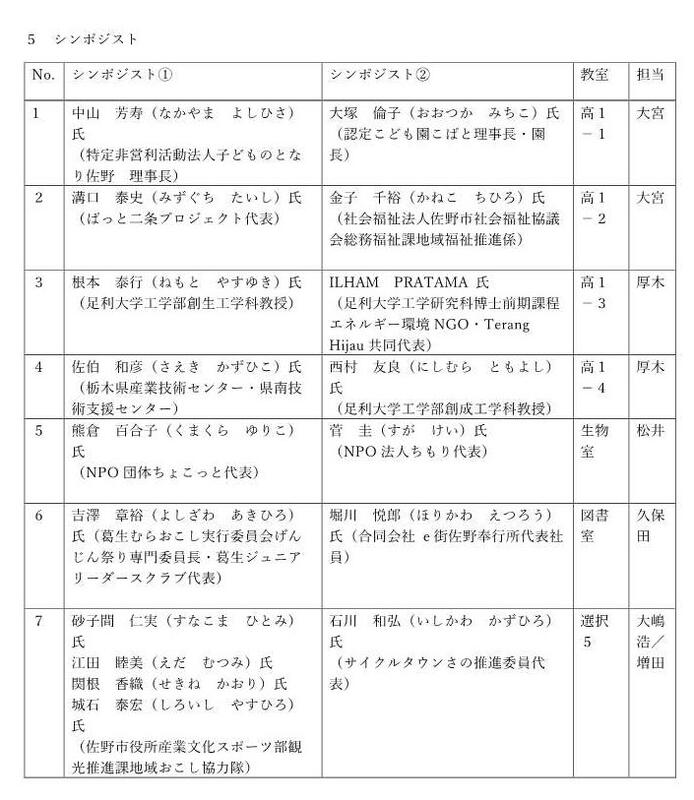

【高校】第9回地域リーダーズシンポジウム ※あげるのが遅くなりました

6月6日(木)

○目的

地域の様々な社会課題解決に取り組んでいる方々から直接話を聴き、高校1年生の課題研究への意欲を高め、具体的な示唆を得る。

○内容

地域の各分野におけるリーダーの方をお招きして、地域の課題について生徒にお話しいただく。生徒は講話を参考にして、今後取り組む課題研究のテーマを決めていく。

生徒は7会場から2つ選び、各会場では2人の講師のか方がいらっしゃるので、4人の方の講話聞くことができる。

○講師

○スケジュール

シンポジウムⅠ

13時10分~13時30分 講話①

13時30分~13時50分 講話②

13時50分~14時10分 質疑

シンポジウムⅡ

14時25分~14時45分 講話①

14時45分~15時05分 講話②

15時05分~15時25分 質疑

15時25分~15時35分 振り返り記入

15時45分~16時45分 質問座談会

【高校】マレーシア・セントテレサ高校との共同研究開講式

日時:7月13日(土)11:00~13:00

場所:英語演習室

例年行っている、セントテレサ高校との共同研究が今年も始まりました。

高校1年生の希望生徒でつくった5つの班が今後1年間、連絡を取り合いながら課題研究を共同で行います。

【高校】SGクラブ研究班(唐沢山城班)太田金山城FW

<場所>太田市金山城

<日時>6月15日(土)

7:00~ 8:30電車移動(佐野駅ー太田駅)

8:30~ 9:30電動自転車(太田駅でレンタル)移動(太田駅ー金山資料館)

10:00~12:00太田市教育委員会教育部文化財課史跡整備係係長 中村 渉 様

より資料館の案内と研究へのアドバイスをいただく

13:00~15:00金山城登城

<目的>

・私たちの活動のアドバイスをもらう

・金山城(太田市)の文化財への取り組みを聞く

・唐沢山城と金山城との関係(歴史)を知る

※上の2つがメイン

<分かったこと 参考になったこと 今後に生かしたいこと>

金山城と唐沢山城の関係が知れました。

また私たちの活動のアドバイスをたくさんいただけました。中村様ありがとうございました。

とくに参考になったことは、

◎パンフレットについてはコンセプトに応じて

・ターゲットについて今一度確認した方が良い

・食事どころを載せるか否かよく考えた方が良い ・

・マップについてははっきりと経路を書いた方が良い

・歴史については重いものにしない方が良い

◎スタンプラリーについて

・太田市のスタンプラリーについて教えていただいた

・スタンプのスポットの数や、その管理の難しさなども教えていただいた

今日いたただいたアドバイスをもとに今後の活動に取り組んでいきたいです。

この石畳が有名です。岩盤を堀切に切り出した際の石で積んでいる可能性が高いようです。石で排水溝も作られています。それが池にたまります。

至る所に案内・説明板がありました。

中村様には詳しく説明していただきました。

【高校】インドネシアPrimeOneSchool来校!

6月18日(火)

インドネシアの小中高の一環校であるPrimeOneSchoolの生徒・児童(小6~高3まで)あわせて54名が来校してくれました。

高速道路の渋滞により予定より2時間程度の遅れての到着になり残念でした。予定していた内容で実施できなかったものをありましたが、多くは時間を短縮して実施しました。

本校の生徒は高1・高2の合わせて40名が交流を希望し、バディを組んでプログラムを一緒に楽しみました。

<プログラム>

13:30本校到着

13:30~13:45バディづくり

13:45~14:05昼食 本校の紹介(高2山口・森田・加藤・高1仲江川)

14:10~14:45体験授業(体育・茶道・美術に分かれて体験)

14:45~15:45セレモニー(司会:高2佐山ひなた)

・PrimeOneSchoolパフォーマンス披露

・代表生徒挨拶(高2:村田桜彩)

・PrimeOneSchool代表生徒挨拶と学校紹介

・記念写真

16:00~バス見送り

16:30~ラーメンつくり体験(ラーメンさよし様)

・お手伝い生徒(高2石塚・山口・村井・森田・加藤・村田)

※予定していたが、出来なかった内容

オープニングセレモニー(司会:高2石塚)

アイスブレイク(名札作り・自己紹介ゲーム)(高1渡辺・藤平・高瀬・関山・本間・時田)

両校の校長挨拶(翻訳:高2村井)

※ご協力いただいた方々

・NPO団体代表:熊倉百合子様(事前指導でもお世話になりました)

・佐野市産業文化スポーツ部観光推進課(交流の依頼・斡旋)

・地域おこし協力隊の砂子間仁美様 お世話になりました。ありがとうございました。

生徒たちは知らない異国の生徒との触れ合いを楽しみ、積極的に交流をはかっていました。

よくホスピタリティを発揮し、満足していただけたではないかと思います。

↑本校の紹介

↑体験授業:体育↓

↓体験授業:茶道

↓体験授業:美術(水引作り)

↓PrimeOneSchoolパフォーマンス

↓セレモニー代表生徒挨拶

【高校】SG特別講座 アントレプレナー講演 (株)ヘラルボニー:忍岡真理恵 様

6/8(土) テーマ「起業するために必要な資質・能力」

8:45~ 9:30講話

9:30~10:00質疑やグループディスカッション

講 師:株式会社ヘラルボニー執行役員COO 忍岡 真理恵 様

※経済産業省が主催する日本スタートアップ企業大賞においても受賞歴のある注目企業

窓 口:独立行政法人中小企業基盤整備機構 令和6年度「起業家教育講師等派遣支援」事業事務局 株式会社バリューズフュージョン

(株)ヘラルボニーは、障害を持った兄を持つ双子の兄弟が起こした会社だそうで、兄の高い芸術的感性によって生み出させる作品を世に出そうというところから始まり、現在、多くの「異彩作家」によるデザイン作品を商品として取り扱っている企業です。

「異彩作家とともに、新しい文化をつくるアートエージェンシー」という起業理念が素晴らしいと感じました。講師の忍岡様は経産省から理念・事業内容に共感しての転身であったそうです。

生徒には

・身の回りの社会をよく観察しよう!

・ほんのちょっと行動してみよう!

・仲間を探そう!

と投げかけて頂き、インパクトのある動画や、講話全般が具体的で分かりやすく、説得力がありました。

【高校】SGクラブ佐野市クールアースデイ出店

6月1日(土)14:00~18:00

佐野市役所やパルポートで行われたクールアースデイに今年も出店しました。

毎年、環境問題を考えるきっかけになるゲームを作って参加しています。

今年は、『ゴミのリサイクルあてゲーム』と『空気鉄砲で環境を学ぼう』の2本立てでした。

たくさんのちびっこが来てくれました。

高1課題研究SG講座(東洋大学:中村先生)

日時:5月17日(金)13:30~15:35

講師:東洋大学国際学部国地域学科際 教授 中村香子 先生

演題:「フィールドワークの魅力~アフリカでのフィールドワークを事例に~」

前半は、フィールドワークやインタビュー、得られたデータの扱いの一般的な捉え方について、またそこにアフリカでの研究事例を交えて分かりやすくお話いただきました。その後、先生のアフリカ・ケニア共和国でのフィールドワークについて詳しくお話いただきました。

後半では、生徒同士でのインタビューをしてみよう、ということで、隣同士で行いました。

インタビューにもさまざまに注意することがあるということが実感できました。

相手の「時間をいただいている」ということを念頭に置きながら、しかし「踏み込むところは踏み込み」、そして「相手にも楽しんでいただく」インタビュー、これは難しそうですが、早く実際の活動をしてみたいという気持ちになりました。

今回の司会は高1ー1越智文音、謝辞は高1-2谷野蒼太が務めました。

機材の準備等は、各クラスの総探係がしてくれました。

SGクラブ研究班(唐沢山班)FW

足利市文化財愛護協会講演会に参加してきました。

演題:『中世の足利氏と東国の世界』

講師:青山学院大学文学史学科准教授 谷口雄太先生

日時:5月12日(日)15時~16時30分

場所:足利市地場産業センター

唐沢山城は佐野氏の居城であるが、長年武士世界の中心に位置していた足利氏と東国諸勢力の力関係、背景情勢を知ることにはもちろん大きな意味がある。

講演では、公方足利氏と東国の諸勢力の関係の変遷について大変わかりやすく解説していただいた。佐野氏はあまり登場しなかったが、藤原秀郷の末裔(藤姓足利氏)であることを考えると、少なくとも室町期は足利氏ー小山氏と同じような関係にあったのだろうと想像した。周辺の状況も踏まえた佐野氏の歴史にふれるとこの研究にも厚みが出る。それを期待したい。

左から足利市文化財愛護協会会長で本班の指導もしていただいている齋藤弘先生、今日の講師でいらっしゃる谷口雄太先生、本校班員の毛塚君

【高校】高2SG講座 宇都宮大学:大庭先生による授業

5月10日(金)14:50~15:55総合的な探究の時間

昨年度に続き、今年も宇都宮大学工学部教授の大庭亨先生にオンライン授業をしていただきました。

内容は、課題研究に取り組む際に外せない考え方ということで、「ポストイットの開発」の例をもとにした講義とワークショップをしていただきました。らせん状にPDCAサイクルをも回すことで深めていく研究の進め方を疑似体験することができました。

【高校】モンゴルクリケットユース代表チーム来校!

5月10日(金)

8:45~9:25クリケット体験会

参加:SGクラブ研究班+野球部(高2・高3)

9:30~10:10交流会(英語での学校紹介(一部モンゴル語の字幕付き)+異文化交流ゲーム)

参加・進行:SGクラブ研究班

日本チームとの対戦のために来日されたモンゴルユースチーム(20歳前後の選手)と、交流の機会をいただきました。

昨年のスリランカチームの際は、悪天候でクリケット体験ができませんでしたが、今年は快晴のもとその感じることができました。

交流会でのゲームは、少しでも互いの文化を感じられるように日本の福笑いと、モンゴルのおはじきようなゲームを楽しみました。言葉が通じなくても大いに盛り上がりました。

異文化交流の楽しさを感じた生徒も多くいたのではないかと思います。

↑クリケット体験

↑交流会

高校2年 総探 キックオフSG講座 宇都宮大学副学長 松金公正教授

令和6(2024)年4月12日(金)の7限目に高校2年生の今年度最初のSG講座が旭城ホールで行われました。講師の先生は本校がSGH指定の時から長期に渡りお世話になっている宇都宮大学副学長の松金公正教授でした。高校2年生は課題研究を1サイクル経験していますが、今年度さらに深掘りし、意義のある研究とするためにお話をしていただきました。

松金先生には「おもてなし」の例を挙げて、事象に対する視点の持ち方を示していただく等たくさん示唆に富んだお話をしていただきました。

本当にお忙しい中、ありがとうございました。

今年度の2年生は研究の時期が前倒しされているので、早めに行動することが求められますが、今年度どんな研究をしてくれるのかが楽しみです。

SGクラブ 空き家班 企業様等支援のお願い②

SGクラブ空き家班はプランを実行に移すべく企業様や店舗経営の方々に支援をお願いしております。

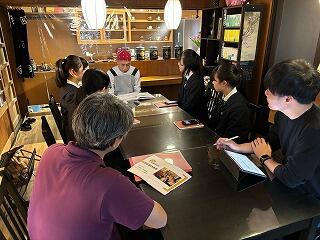

今回は2カ所を訪問することができました。お忙しいところ空き部屋を学習室にしたいという計画のプレゼンを聴いていただきありがとうござました。

今回の訪問先①

さのまちづくり株式会社 様

さのまちづくりの統括マネージャーの藤本真澄様と企画調整担当の加藤栄作様からはさらに企業を紹介していただけると力強いお言葉をいただきました。

今回の訪問先②

蔵和紙カフェ カクニ

蔵和紙カフェ カクニ様からは早速支援をお約束していただき、佐野高校の陸上部のOBであることや蔵和紙カフェの元となっている蔵の歴史やカフェの2Fの利用の可能性をお話していただきました。

御支援に感謝致します。

SGクラブ空き家班 路地裏マーケット

4/20(土)~21(日)

佐野市二条通り「BREMEN」様にて、金井様より譲り受けた画材などを販売しました。

金井様、ぱっと二条プロジェクトのみな様、ありがとうございました。

高1総探オープニング講演会 東京海洋大:小松先生

4月18日(木)7限

東京海洋大学グローバル教育研究推進機構教授で、本校の探究学習アドバイザーを長年務めていただいている小松俊明先生にオンラインでご講演いただきました。

課題研究の意義やコツについていろいろな具体例を交えて丁寧にお話しいただきました。

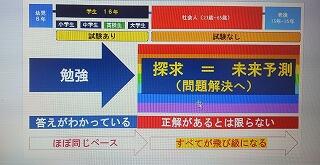

・「社会人になると毎日が探究であり、その準備を高校生のうちからする」

・探究学習とは「明らかではない知識や知恵を自ら主体的に獲得する能力を身につけることであり、その楽しさを体験すること」

・課題研究は、考察・提言までたどり着き、最後は「オリジナルの意見であることが大事!」

などオープニングにふさわしい講演をいただきました。

土曜講座①貿易ゲーム

4月13日(土)

①貿易ゲーム

②貿易ゲームを受けて 講演

ちょこっと主催・元JICA職員 熊倉百合子様

貿易ゲームは今年で3年目になります。世界経済の仕組みや不条理さの一端を体感する、JICAでつくられたゲームです。新年度初めにアイスブレークの意味も込めて実施ました。高1、高2ともクラスごとに実施し、SGクラブ研究班の生徒が進行をつとめ、簡単な振り返りまで実施しました。

その後、熊倉様より講演をいただき、貿易ゲームをさらに振り返るとともに、SDGsについていかに自分事に考えることが大切か、また解決するには身近なできることから取り組めばよいということなどお話しいただきました。

特にありません。