文字

背景

行間

H28 活動の記録

中1林業体験

学校林にて下草刈りを体験してきました。体験を行う前に、林業についてお話をいただきました。

この体験を通して林業に対する知見を広めることができました。SGHである本校のテーマは「持続可能な社会への貢献」です。今日の体験が、生徒一人一人の視野を広め、今後の取り組みに何らかの良い影響を与えてくれることでしょう。

中1環境講座

平成28年11月7日(月)3・4限目に「中1環境講座」が開催されました。講師は、ソーラークッカーの研究および普及活動に取り組んでいらっしゃる足利工業大学総合研究センター長の中條祐一先生です。「ソーラークッカーにできること」と題して、なぜ、ソーラークッカーが必要なのか、そして、ソーラークッカーでどんなふうに料理ができるのか、を教えていただきました。

アフリカでも薪不足は深刻で、森林率の減少は著しく、各国のNGOが各種ソーラークッカーを持ち込んではその普及に努めています。 (以上、中條先生のHPより)

授業の後、全員で屋上に上がりました。9時30分にセットしたソーラークッカーには、飯ごうや鍋がおかれており、約2時間半かけて調理が行われていました。今日は快晴だったため、飯ごうの中ではケーキがおいしそうに焼けていました。ふたを開けると香ばしいにおいが漂います。

パラボラ型のソーラークッカーは、より多くの光を集めることができるので、火力が必要な調理も可能です。鍋に入っているのは、粒状のパスタのような食べ物だそうです。

日本では、ソーラークッカーと聞くと、アウトドア系の楽しみの一つ、という印象もありますが、これがアフリカなど食事を作る際の薪が不足している地域に普及することで、森林の減少にも貢献することができます。まさに「エネルギーの地産地消」、持続可能な社会の実現に大きな力となります。もしかしたら、佐高生・附属中生もソーラークッカーで、世界に貢献することができるかもしれません。SGHという視点から改めて見てみると、今日の体験には、大きなヒントが示されていたように感じました。

最後に、旭城ホールに戻り、中條先生にみんなでお礼の挨拶をしました。中條先生は、明日(11月8日)から11月16日まで、ケニアでソーラークッカーの普及活動をされるそうです。

お忙しい中、ありがとうございました。

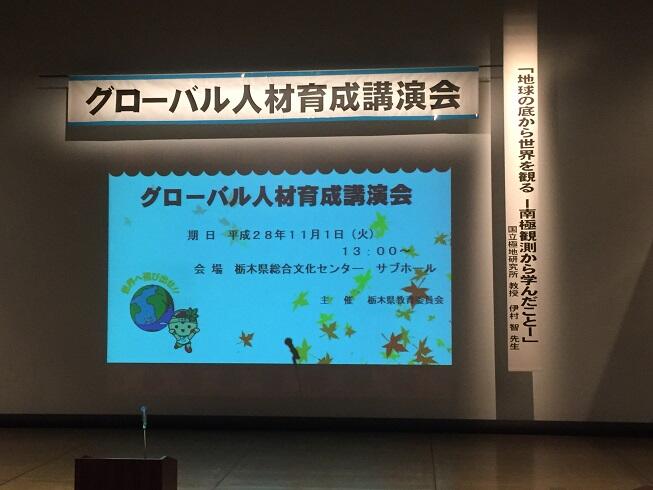

グローバル人材育成講演会

11月1日(火)、栃木県総合文化センターのサブホールで、「平成28年度グローバル人材育成講演会」が行われました。栃木県教育委員会の主催により、世界を視野に入れて活躍する企業人等の講演や、県内高校生の留学経験者等による体験発表などを通して、次世代を担う若者の好奇心や挑戦する意欲を喚起し、幅広い教養と専門性を身につけたグローバル人材育成の機運を高めることをねらいとしています。

本校からは、2年生の新井隆太君がパネリストとして参加しました。また、本校の10名の生徒が、新井君の応援団として参加しました。

講演「地球の底から世界を観る -南極観測から学んだこと」

講師:国立極地研究所 教授 伊村 智 氏

(伊村先生は、佐野高校の「SGH運営指導委員」のお一人でもあります)

パネルディスカッション①(長期留学関係)

「高校時代に長期留学すること」

パネリスト 宇都宮女子高等学校

宇都宮中央女子高等学校

パネルディスカッション②(海外研修関係)

「海外で学ぶこと、挑戦すること」

パネリスト 佐野高等学校(新井隆太君)

栃木高等学校

足利高等学校

新井君は、夏休み中に参加した「アジアサイエンスキャンプ」(インド)と和歌山県で実施した「アジア・オセアニア高校生フォーラム2016」について、体験したことなどを発表しました。司会者からの質問には、常に3人のパネリストのトップバッターとして、ユーモアを交えながら、的確に答えていたのが印象的でした。

インドでは朝昼晩と3食ともカレーだったことや、持っていった福神漬けが役に立ったことなどで会場を沸かせたり、なるほどと納得させられる受け答えには、さすがは「グローバル人材!」と感心させられました。

SGH課題研究中間発表会@宇都宮大学

高1生全員(5人ずつ32班)が、課題研究テーマごとに専門の大学教員及び大学生・大学院生の前で、これまで取り組んできたフィールドワーク・課題研究の成果をプレゼンしました。

第一線の研究者と質疑応答を行い、改善点の指摘や新しい視点の教示を始めとするアドバイスを直接頂くことができ、今後の研究への大きな励みとなりました。

今日は最初のうちは「大学教授の前でプレゼンするなんて、とても緊張します」という声も少なくありませんでした。しかし、生徒たちはみな頑張ってよくやり遂げました。

専門の大学教員の具体的なご助言そのものだけでなく、研究への熱意や、何気ない一言に現れる考え方や発想に直接触れることができて、今からこの先生のもとで大学生になりたい!と研究への志を新たにした生徒も出てきたのではないでしょうか。

我々佐野高校教員も、単に大学に合格できる高校生ではなく、研究慣れした「大学に入って伸びる高校生」が育つSGHを、生徒と一緒に作って行くつもりです。

最初に松金公正教授(佐高SGH統括アドバイザーでもあります。)から激励とご挨拶を頂きました。

「先生! "ハラールフード"を見つけました!」と、ある生徒が報告してくれました。

イスラム教徒向けに調理された食べ物です。

単に「珍しい異国の食文化」ではなく、真の多文化共生社会について考えるきっかけになるとよいですね。

大学教員や大学生を前にしてプレゼンを行っています。

プレゼン内容について、生徒たちはルーブリックを使って相互評価を行います。大学教員や大学生・大学院生にもルーブリックを用いて定量的な評価をして頂きます。

課題研究内容について「ダメ出し」や「手厳しいアドバイス」を頂いた班もありました。これもまたありがたい経験として生きてきます。しっかりメモに書き留めましょう。ほろ苦さを味わえる。甘いものだけが好きな子どもと違って、苦さを糧にできるのが大人です。

附属中1年 農業体験

附属中 学校訪問

今後とも県教育委員会をはじめ、多くの方々の御協力を頂き、本校の教育の質の向上を図って参ります。学校教育課及びご参加いただいた先生方、大変お世話になりました。

授業公開

10月26日から27日にかけて、今年度2回目の授業公開を行いました。

2日間で合計150名以上の方にお越しいただきました。

今回は、近隣の小・中・高校の先生方や、近隣の小中学校の保護者の方々にたくさんおいで頂きました。

ご来校いただきありがとうございました。また多くの方にアンケートの回答をいただきました。

現在本校では、SGH指定を機に、効果的なグローバル教育の開発と、授業のSGH化に取り組んでおります。グローバル教育では、ディベートの授業などをごらん頂きました。授業のSGH化では、多くの授業でアクティブラーニングを導入しております。まだまだ、緒についたばかりですが、今回頂いたご意見も参考にしながら、

今後、さらに充実して参ります。

宇都宮大学教授による特別授業

10月26日(水)に、附属中2学年を対象に、宇都宮大学教育学部の人見久城教授による特別授業を行いました。

数理探求の授業ということで、「科学って何だろう」というテーマで授業をしていただきました。様々な実験用具を使い、生徒が体感できる授業展開をしていただくことによって、科学の面白さや奥深さを深く考えることができたようでした。生徒も大変興味を持って授業に取り組み、休み時間になっても体験スペースに集まって科学の楽しさに触れていました。

人見先生、ありがとうございました。

附属中 栃木県学校音楽祭中央祭(合奏)金賞受賞

附属中3年 平和学習

特にありません。