文字

背景

行間

栃高博物館

歴史ある栃木高校に眠るお宝の標本たちを紹介します

栃高博物館 36 イソバナ

栃高博物館 36 イソバナ(磯花)

分類 刺胞動物門花虫綱ヤギ目イソバナ科

学名 Melithaea flabellifera

分布 沿岸の岩礁地帯

標本になっても、赤い色が健在です。なぜかこんなにたくさんあります。サンゴの仲間ですが、骨格は

もろいです。ずいぶん前になりますが、阿字ヶ浦(茨城県)の磯の岩の隙間に潜ったとき、イソバナの赤色

の美しさに驚いたことがあります。 「44.7.27」と墨で書いてあります。昭和ではなく、明治ではないか

と現在調査中です。

分類 刺胞動物門花虫綱ヤギ目イソバナ科

学名 Melithaea flabellifera

分布 沿岸の岩礁地帯

標本になっても、赤い色が健在です。なぜかこんなにたくさんあります。サンゴの仲間ですが、骨格は

もろいです。ずいぶん前になりますが、阿字ヶ浦(茨城県)の磯の岩の隙間に潜ったとき、イソバナの赤色

の美しさに驚いたことがあります。 「44.7.27」と墨で書いてあります。昭和ではなく、明治ではないか

と現在調査中です。

栃高博物館 35 コルク

栃高博物館 35 コルク(コルク樫の樹皮)

分類 ブナ科コナラ属

学名 Quercus suber

英名 Cork Oak

大きさ 木の幹が25~30cm

分布 地中海地方原産(主な産地はポルトガル)

初めての植物標本です。最初見たときは何だろうと思いました。40×30cm、厚みが45mm。

木は間違いないので、結構重いだろうと思ったら、驚くほど軽い(460g)。表はひびだらけですが、裏を見ると

コルクだとわかりました。成長したコルク樫の木からは10年ごとに樹皮をはぎ取るそうです。樫の木は

切り倒す必要はありません。

分類 ブナ科コナラ属

学名 Quercus suber

英名 Cork Oak

大きさ 木の幹が25~30cm

分布 地中海地方原産(主な産地はポルトガル)

初めての植物標本です。最初見たときは何だろうと思いました。40×30cm、厚みが45mm。

木は間違いないので、結構重いだろうと思ったら、驚くほど軽い(460g)。表はひびだらけですが、裏を見ると

コルクだとわかりました。成長したコルク樫の木からは10年ごとに樹皮をはぎ取るそうです。樫の木は

切り倒す必要はありません。

栃高博物館 34 ウマの蹄(ひづめ)

栃高博物館 34 ウマの蹄(ひづめ)

分類 ウマ目(奇蹄目)ウマ科

学名 Equus caballus

英名 Horse

蹄鉄付きのウマの蹄の標本です。明治以前は蹄鉄の知識がないため専用のわらじを履くか、

あるいは何もつけなかったそうです。ウマの蹄は人間の中指の爪に相当します。蹄は外側が厚く、

内側には骨、血管があります。だから蹄鉄はU字型で、爪の厚い外側に釘付けしたのですね。

上の写真では、蹄鉄を止めるための釘が左右対称に6カ所見えます。下の写真は裏から見た

ものです。かなり錆びているので写真ではよく見えませんが、釘の頭が6カ所確認できました。

分類 ウマ目(奇蹄目)ウマ科

学名 Equus caballus

英名 Horse

蹄鉄付きのウマの蹄の標本です。明治以前は蹄鉄の知識がないため専用のわらじを履くか、

あるいは何もつけなかったそうです。ウマの蹄は人間の中指の爪に相当します。蹄は外側が厚く、

内側には骨、血管があります。だから蹄鉄はU字型で、爪の厚い外側に釘付けしたのですね。

上の写真では、蹄鉄を止めるための釘が左右対称に6カ所見えます。下の写真は裏から見た

ものです。かなり錆びているので写真ではよく見えませんが、釘の頭が6カ所確認できました。

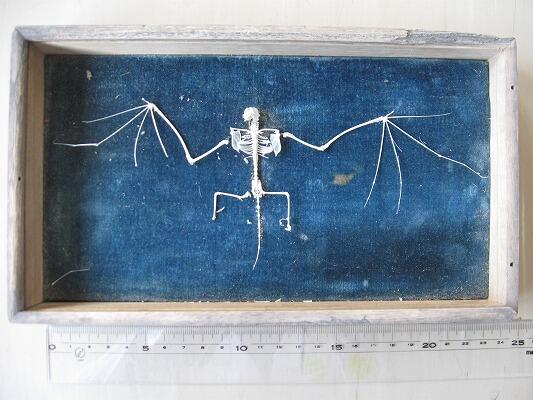

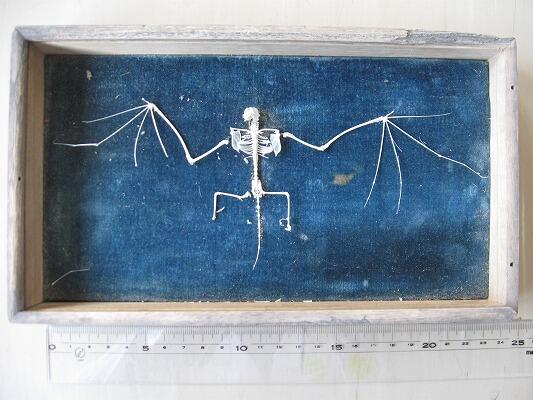

栃高博物館 33 コウモリ

栃高博物館 33 コウモリ

分類 哺乳綱コウモリ目(翼手目)

学名 Chiroptera

英名 bat

大きさ 数cmから大きいもので1.7m

(栃高周辺に飛んでいるのは10cmぐらいのアブラコウモリ)

分布 南極以外の全大陸と島々

木製の箱にガラスのふた。青いベルベットの布の上に、美しく展開する繊細な骨。

長い年月の中で箱も布も骨も痛んでいますが、美的感覚にあふれた、すばらしい作品

です。コウモリの翼は五本の指を思いっきり伸ばして、その間に皮膜を張った構造です。

この標本は羽を広げると25cmあります。また、哺乳類で上記の分布域は驚異的。

分類 哺乳綱コウモリ目(翼手目)

学名 Chiroptera

英名 bat

大きさ 数cmから大きいもので1.7m

(栃高周辺に飛んでいるのは10cmぐらいのアブラコウモリ)

分布 南極以外の全大陸と島々

木製の箱にガラスのふた。青いベルベットの布の上に、美しく展開する繊細な骨。

長い年月の中で箱も布も骨も痛んでいますが、美的感覚にあふれた、すばらしい作品

です。コウモリの翼は五本の指を思いっきり伸ばして、その間に皮膜を張った構造です。

この標本は羽を広げると25cmあります。また、哺乳類で上記の分布域は驚異的。

栃高博物館 32 コウイカ

栃高博物館 32 コウイカ

分類 軟体動物門 頭足綱 コウイカ目

学名 Sepiida

英名 Cuttlefish

大きさ 10cmぐらいから50cm超

分布 熱帯から温帯の海

スーパーや魚屋ではあまりお目にかかれない、コウイカというイカの仲間の体内にある甲羅

です。コウイカのコウは「甲」です。標本ですが、小さい方は、私が購入して、生物クラスで解剖

したスミイカというコウイカの仲間です。甲羅は10cm、肉のついた大きさは足を含んで15cm。

上が栃高の標本、なんと42cm。スミイカと同じ比率で換算すると、体長63cm。おそらく

コブシメと思われます。コウイカの吐く墨はセピアといいます。学名もSepiidaです。

分類 軟体動物門 頭足綱 コウイカ目

学名 Sepiida

英名 Cuttlefish

大きさ 10cmぐらいから50cm超

分布 熱帯から温帯の海

スーパーや魚屋ではあまりお目にかかれない、コウイカというイカの仲間の体内にある甲羅

です。コウイカのコウは「甲」です。標本ですが、小さい方は、私が購入して、生物クラスで解剖

したスミイカというコウイカの仲間です。甲羅は10cm、肉のついた大きさは足を含んで15cm。

上が栃高の標本、なんと42cm。スミイカと同じ比率で換算すると、体長63cm。おそらく

コブシメと思われます。コウイカの吐く墨はセピアといいます。学名もSepiidaです。

1999年11月26日開設

7

5

2

3

2

6

2

栃木県立

栃木高等学校

〒328-0016

栃木県栃木市入舟町12-4

TEL 0282-22-2595

FAX 0282-22-2534

※ 画像等の無断転載・引用を禁止します

お知らせ