文字

背景

行間

歴史ある栃木高校に眠るお宝の標本たちを紹介します

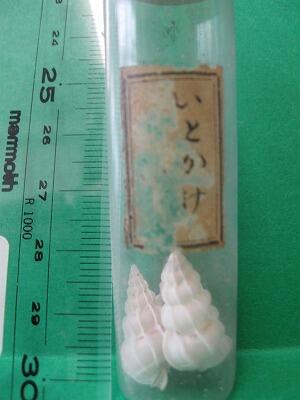

栃高博物館 140 液浸標本類

紹介しきれない液浸標本類が、まだたくさんあります。明治、大正、昭和と長い年月の間に

購入されたものです。今では手に入らない標本もあります。

栃高博物館 139 貝類の標本箱

巻貝や二枚貝が、一つ一つ袋に入っています。名前のタグもついています。

標本への愛が感じられる作品です。

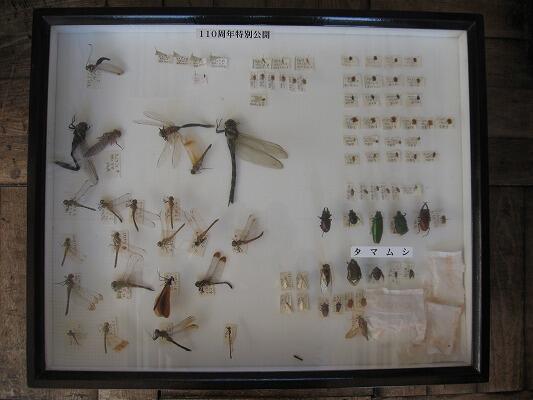

栃高博物館 138 展翅標本2

上段は トンボ類、甲虫類です。中央ひときわ大きいトンボはオニヤンマです。

県庁堀でよく見かけます。右側中央には、今ではあまり見かけなくなったタマムシ

がいます。

下段はバッタ類、八チ類、蛾の仲間もいます。中央、黒地の羽にV模様は、

ホタル蛾の仲間です。

栃高博物館 137 展翅標本

標本類はまだたくさんありますが、今回は、昆虫、特に蝶類の羽を広げた

展翅標本集を紹介します。

上段のコレクションはカラスアゲハ、アゲハチョウ、白チョウ、黄チョウの仲間です。

下段はタテハチョウ、ジャノメチョウ、シジミチョウなどの仲間です。

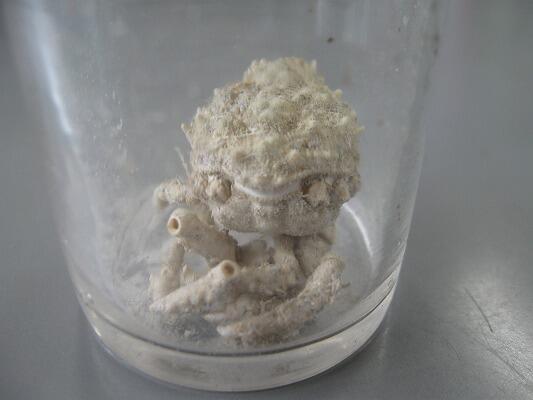

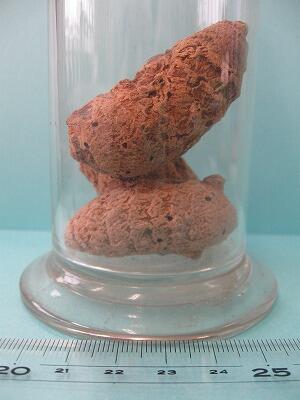

栃高博物館 136 カイメンガニ(海綿蟹)

栃高博物館 136 カイメンガニ(海綿蟹)

分類 節足動物門 甲殻亜門 軟甲綱 十脚目 クモガニ科

学名 Acanthophrys longispinus

大きさ 大きいもので甲幅23mm(標本は15mm)

分布 東京湾以南

甲および胸脚に海綿類を付着する性質が強いカニです。

残念ながら標本は脚が取れ、甲羅のとげも折れてしまいました。

でも、ラベルが素晴らしいです。

「かいめんがに」大正 5年 8月

三崎(神奈川県、三浦半島の端、マグロで有名)

栃高博物館 135 ヒシガニ(菱蟹)

栃高博物館 135 ヒシガニ(菱蟹)

分類 節足動物門 甲殻亜門 軟甲綱 十脚目 ヒシガニ科

学名 Platylambrus validus

英名 elbow crab(肘カニ)

大きさ 甲幅 2~5cm(標本は5cm)

分布 房総半島以南

食性は動物食で魚やカニを食べます。体全体が菱型をしています。

折れ曲がった長いはさみ脚が特徴的です。英名のelbowは

「肘 ひじ」のことで、このカニにぴったりの名前ですね。

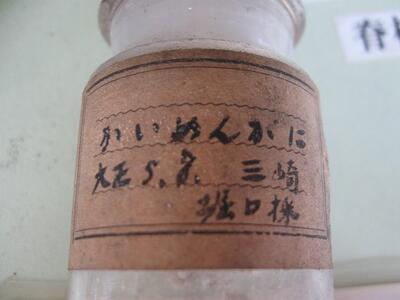

栃高博物館 134 シオマネキ(潮招)

栃高博物館 134 シオマネキ(潮招)

分類 節足動物門 甲殻亜門 軟甲綱 十脚目 スナガニ上科

学名 シオマネキ属 Uca

英名 Fiddler crab

大きさ 横長の甲羅幅20mm~40mm)

分布 熱帯、亜熱帯地域の河口

オスのはさみ脚が大きいのが一番の特徴です。この大きな

はさみ脚を振る姿が潮を招いているように見えるのでこの名前が

あります。実はこの行動は「求愛行動」でwavingといいます。

英名のFiddlerは、ヴァイオリン弾きのことです。

演奏中の弦がそう見えるのでしょう。

ラベルは(Gelasimus)これは亜属名です。

相模海産 シホマネキ 大正五年六月採集

ラベルの記述も貴重な資料です。

栃高博物館 133 ベンケイガニ(弁慶蟹)

栃高博物館 133 ベンケイガニ(弁慶蟹)

分類 節足動物門 甲殻亜門 軟甲綱 十脚目 ベンケイガニ科

学名 Sesarmops intermedium

大きさ 甲羅幅35mmくらい

分布 男鹿半島と房総半島以南

甲羅の厳つい姿からこの名前があります。汽水域に生息し夜行性。

食性は雑食性で何でも食べます。大切な掃除屋さんです。卵から

孵化するとゾエア幼生、メガロパ幼生を経て、成体になります。

栃高博物館 132 イソガニ(磯蟹)

栃高博物館 132 イソガニ(磯蟹)

分類 節足動物門 甲殻亜門 軟甲綱 十脚目 イワガニ上科

学名 Hemigrapsas sanguineus

英名 Japanese shore crab

大きさ 甲羅30mmくらい

分布 西太平洋沿岸

砂地にはいませんが、転石・磯・防波堤・テトラポッドなど

隠れるところがあれば生息できます。よく見かけるカニです。

雑食性で海藻・ゴカイ・小魚・貝類などを食べます。天敵は

鳥・タコ・クロダイなどで、クロダイの釣り餌になっています。

栃高博物館 131 バイ貝

栃高博物館 131 バイ貝

分類 軟体動物門 腹足綱(マキガイ綱) バイ科

学名 Babylonia japonica

英名 Japanese babylon

大きさ 5センチそれ以上のものもある(標本は7cm)

分布 日本全域

浅海の砂泥底にすんでいます。腐肉食。バイは「貝」の音読み

なので「貝貝」です。なぜBabyloniaなのかはわかりませんでした。

食用として一般的で、和食の突き出しに出てきます。

「ベーゴマ」「ベイゴマ」の由来は、この貝の螺旋部に

砂や鉛を入れて独楽にしたことからです。だから鋳物製の

ベーゴマのサイドに螺旋模様が入っているのです。

(知っているのは50歳以上かな)

今はベイブレードですね。

栃高博物館 130 ダンベイキサゴ(團平喜佐古)

栃高博物館 130 ダンベイキサゴ(團平喜佐古)

分類 軟体動物門 腹足綱(マキガイ綱) ニシキウズガイ科

学名 Umboniumgiganteum

大きさ 成貝は4センチ(標本も4cm弱)

分布 男鹿半島鹿島灘から九州まで

貝の表面はつるつるしています。ブルドーザーのように砂底を

這いまわってデトリタス(有機物、細かくなった生物の残渣)

を集めて食べます。頼もしい砂場の掃除屋さんです。

別名「ナガラミ」といって食用になります。

「團平喜佐古」の由来は不明です。

栃高博物館 129 イモガイ

栃高博物館 129 イモガイ

分類 軟体動物門 腹足綱(マキガイ綱) 新腹足目 イモガイ科

学名 Conus(属名)

英名 Cone shell

大きさ 最大で23センチ

分布 すべて海産 浅海から深海まで

Coneは円錐形という意味です。日本でもサトイモに似ているので

この名前になりました。魚などを襲う 捕食性の巻貝です。 歯舌が

変化し、神経毒のついた銛状になっています。これで他の動物を

刺して麻痺させ、丸飲みにします。人が刺されて死亡することも

あります。アンボイナ貝は猛毒で有名です。

栃高博物館 128 サザエ

栃高博物館 128 サザエ

分類 軟体動物門 腹足綱(マキガイ綱) 古腹足目 サザエ科

学名 Turbo comutus

英名 Horned Turban

大きさ 殻高、殻径ともに10cm以上

分布 潮間帯から水深30m程度までの岩礁

波の荒い海では流されないように棘をつくり、波の穏やかな海

では棘がないとよく聞きますが、本当は結構混ざっているらしい

です。サザエの壺焼きはおいしいですが、殻の奥から出てくる

深緑の部分は食べると苦く嫌いな人も多いです。

ここは中腸腺という器官で肝臓に当たります。いわゆる「わた」ですね。

栃高博物館 127 ツキヒガイ

栃高博物館 127 ツキヒガイ

分類 軟体動物門 二枚貝綱 イタヤガイ科

学名 Amusium japonicum

英名 sun and moon shell

(saucer shell)

大きさ 約10センチ

分布 山陰、房総半島以南、砂地に棲息

「月日貝」と書きます。表が夜のように赤紫で暗く、

裏が真昼のように白いところからこの名前がついたと

いわれています。しかし別の解説を読むと

右殻は淡黄白色,左殻は赤褐色で,これを月と日に

見立てた、という説明もあります。

食用ですがまとまってとれないので、お店では見かけません。

栃高博物館 126 ヒオウギガイ

栃高博物館 126 ヒオウギガイ

分類 軟体動物門 二枚貝綱 イタヤガイ目 イタヤガイ科

学名 Mimachlamys nobilis

英名 noble scallop

大きさ 10センチほど(標本は4.5cm)

分布 房総半島以南 干潮線帯から水深20mくらいまでの岩礁

scallopはホタテ貝のことで、同じ仲間です。

ヒオウギガイは「緋扇貝」「桧扇貝」「日扇貝」と書くことも

あります。色彩は赤褐・紫・黄・橙色など個体により変化が

ありますが、標本はまさしく「緋扇貝」ですね。

貝柱を食用とします。また貝殻が美しいので加工して

おみやげになっています。

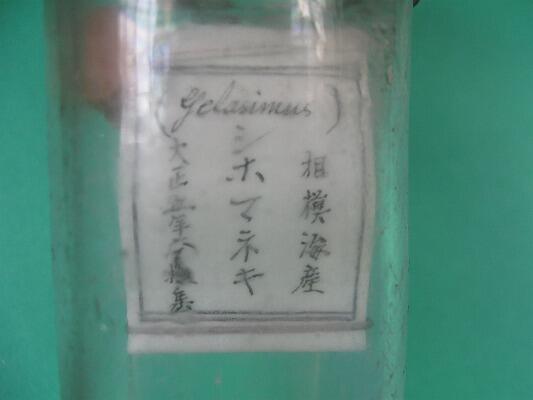

栃高博物館 125 イトカケ(糸掛貝)

栃高博物館 125 イトカケ(糸掛貝)

分類 軟体動物門 腹足綱(マキガイ綱)イトカケガイ科

大きさ 大きいもので8センチ(標本は3cm)

海岸の細砂中にすんでいます。色は通常白色です。

本校の標本もきれいな形で真っ白です。

殻の表面に糸を掛けたような肋(縦に走る糸状突起)を持ちます。

砂浜に打ち上げられる小さな巻き貝にもイトカケガイは

たくさん含まれています。

オオイトカケガイは殻高8cmもあり、とても美しいです。

ぜひネットでご覧下さい。

栃高博物館 124 ツノガイ

栃高博物館 124 ツノガイ

分類 軟体動物門 堀足綱(クッソクコウ)ツノガイ目

英名 Tusk shell

大きさ 数ミリから20センチ超(標本は3cm)

分布 海産 世界中 潮干帯から深海まで

Tuskとはゾウの牙のことです。そっくりですね。

二枚貝(二枚貝綱)でも巻貝(腹足綱)でもありません。

第3の貝です。貝殻は緩くカーブしていますが

ヒラツノガイはまっすぐです。また、ニシキツノガイは赤

ゾウゲツノガイは緑のグラジュエーションで、先の細い方に

向かって、色が薄くなっていき、とてもきれいです。

栃高博物館 123 アカニシ

栃高博物館 123 アカニシ

分類 軟体動物門 腹足綱(マキガイ綱)アッキガイ科

学名 Rapana venosa

大きさ 最大15センチ(標本は10cm)

分布 房総半島以南

「赤螺」と書きます。螺は巻き貝のことで田んぼの螺は

タニシです。殻口が赤く染まるのでこの名前があります。

標本は色が褪せて赤がピンクになってしまいました。

味もよくサザエの代用品になるそうです。

肉食性でアサリやカキを食べてしまいます。

栃高博物館 122 ハッキガイ

栃高博物館 122 ハッキガイ

分類 軟体動物門 腹足綱(マキガイ綱) アッキガイ科

学名 Siratus pliciferoides

英名 Japanese spike murex

大きさ 12センチぐらい(標本は6cm)

分布 房総半島以南

ハッキガイは「白鬼貝」と書いたり、「八鬼貝」と書くとき

もあります。表面に突き出た突起を鬼の角に見立てたので

しょうけれど、気の毒な名前ですね。ただ貝にとっては関係

ないですけど。

アッキガイ科は漢字で書くと「悪鬼貝」で、この名前も

インパクトありますね。この仲間にはもっと鋭いとげが貝

のまわりにたくさん出ているものもあります。そして最も

美しく商品価値のある貝が「ホネガイ」です。

栃高博物館 121 クマサカガイ

栃高博物館 121 クマサカガイ

分類 軟体動物門 腹足綱(マキガイ綱) 盤足目 クマサカガイ科

学名 Xenophora pallidula Reeve

英名 Pallid Carrier (carrier shell)

大きさ 8センチ(標本は4cm)

分布 茨城県より南の海域(水深100~300m)

巻き貝の表面に二枚貝や巻き貝の殻、小石を付着させながら生長します。

カルシウムでしっかり接着しているので取れません。カモフラージュのため

と思われます。名前の由来は、付着した貝類を、熊坂長範の背中の七つ道具

に見立てて、クマサカ貝とつけました。牛若丸の返り討ちに合った大盗賊です。

「能」の演目に「熊坂」があります。生物の名前も調べてみると、とても興味

深いです。(写真の説明 上から見ると巻き貝に見えません。下から見ると

軟体部の入る穴が見えます)

栃高博物館 120 イソアワモチ

栃高博物館 120 イソアワモチ

分類 軟体動物門 腹足綱(マキガイ綱)ドロアワモチ科

学名 Onchidium verruculatum

大きさ 5cmくらい

分布 潮干帯の岩場

千葉館山の潮の引いた岩礁地帯ではあっという間に10匹ぐらい見つかり

ます。ただし、保護色で背景の岩や藻類と見分けがつきません。しっかりと

最初の一つを観察すると、近くに意外なほどたくさんいることがわかります。

名前は、「粟餅」からきています。表面のつぶつぶがそう見えたのでしょう。

硬そうに見えますが、触ると意外に柔らかく「軟体」で、これも殻の無く

なった巻貝の仲間です。写真には5個体写っています。下側にある標本は

色が少し残っていて、つぶつぶも見えるので、背中側です。上の白い4つは

腹側です。

栃高博物館 119 ウミソウメン

栃高博物館 119 ウミソウメン

分類はウミウシと同じ

この紐状のものは、ウミウシの仲間のアメフラシの卵嚢です。ソウメン

のように細長く、ゼリー状の中にたくさんの受精卵が入っています。ここで

ヴェリジャー幼生まで発生し泳ぎ出します。アメフラシの神経細胞は大きく

神経回路を使った「慣れ」の実験は、生物の教科書に載っています。

すでに書きましたが、ヤリイカの神経細胞も有名です。ともに軟体動物です。

栃高博物館 118 ウミウシ

栃高博物館 118 ウミウシ

分類 軟体動物門 腹足綱(マキガイ綱) 異鰓上目

学名 仲間が多いため、書けません

英名 sea slug,nudibranch

大きさ 数センチ(数ミリから、アメフラシは30cm)

分布 暖かい海 淡水にはいません

日本名は「海牛」英名は「海ナメクジ」です。原色の華やかな色遣いと模様。

数センチと小さいながら、バラエティ豊かなウミウシの仲間は、専門のホーム

ページもたくさんあります。標本は残念ながら色が抜けてしまいました。生き

ていたときはどんな色だったのでしょうか。幼生はヴェリジャー幼生と呼ばれ

殻を持っています。成長したウミウシは殻が体の中に残るタイプと消失して

しまうタイプがあります。写真の標本には上部に白い殻が見えます。また

右側には触覚が2本見えます。

栃高博物館 117 アミガサタケ

ヨーロッパでは「モレル」と呼ばれる高級キノコですが、日本ではほとんど食べません。

近種のシャグマアミガサタケは猛毒です。英名は「False morel」です。

しているそうです。食用として一般的だそうです。(驚き!)市場の写真には

「Don’t touch」と書いた札がキノコの上にあります。解毒するまでは、

素手で触るなということです。すごい自己責任食品ですね。

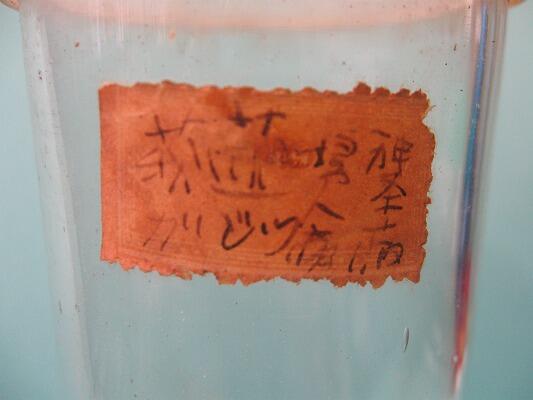

栃高博物館 116 ガジュツ(莪朮)

となりは「婦人病 神経痛」でしょうか。紫ウコンともいい、秋ウコンや春ウコンとは別種です。

健康サプリメントによく登場します。芳香健胃作用があるそうです。学名のクルクマは成分の

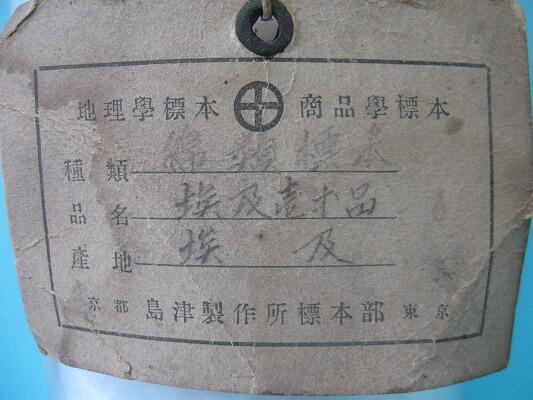

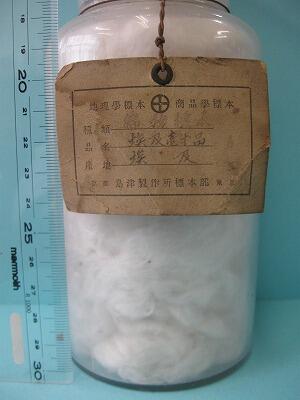

栃高博物館 115 エジプト綿 (埃及綿)

「埃及」はエジプトの当て字です。いまでもエジプトは一級品の綿花を生産しています。ギザの

ピラミッドの「ギザ」は綿のことです。ギザには品種番号がついており、「ギザ45」が最高品質の

綿花です。繊維が長いほど品質は高いそうです。また種子からは綿実油がとれます。

栃高博物館 114 麦角(麦角菌)

栃高博物館 114 麦角(麦角菌)

分類 菌界 子嚢菌門 ボタンタケ目 バッカクキン属

学名 Clabviceps purpurea

英名 ergot

大きさ 10~20mm

種のように見えます。また古いために真っ黒になったと思えます。

ほんとうは麦角菌というカビの仲間が寄生したためです。穂に寄生

すると菌核は黒い爪状になります。菌核とは菌糸が外界の厳しい条件

に耐えるため、硬い組織になったもので、決して大きめの黒い実では

ありません。中に毒性分が含まれ、食べると中毒を起こします。麦角

の誤食による中毒は中世ヨーロッパでよく起きたそうです。現在、

製粉工場では製粉段階で麦角菌を除去しているので安心です。また、

稲には発生しません。安心です。

栃高博物館 113 モクロウ(木蝋)

栃高博物館 113 モクロウ(木蝋)・ハゼノキ(櫨の木)の実

分類 被子植物門 双子葉植物綱 ムクロジ目 ウルシ属

学名 Toxicodendron succedaneum

大きさ 高さ10m

分布 アジアの温暖な地域

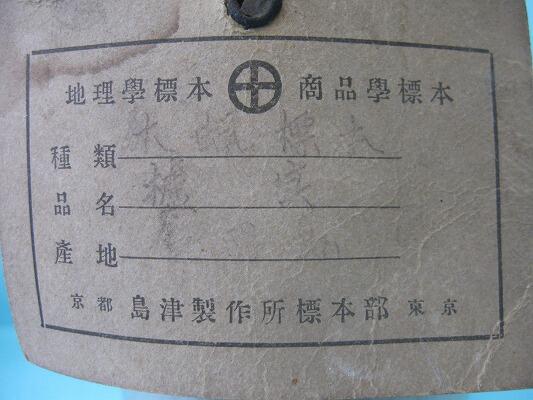

名札に「木蝋標本」「櫨実」が確認できます。産地は消えてしまいました。

島津製作所標本部の作製です。ハゼノキは雌雄異株で、種を絞った木蝋は和蝋燭

(わろうそく)の原料です。今では石油系のパラフィンから大量に安く生産されて

います。軟膏やポマード、クレヨンにも使われています。秋に真っ赤に紅葉する

ので「櫨紅葉」(はぜもみじ)といい、秋の季語になっています。

ヨーロッパでは、蜜蝋やパラフィンで蝋燭を作っています。蜜蝋

(Beeswax)はミツバチの巣を精製して作ります。だから木蝋の英名は

ありません。そして木蝋の虫へんは蜜蝋からきているのですね。

栃高博物館 112 ヒマ(蓖麻)

トウダイグサ科の和名が大戟科。この種を絞ってできるのが「ヒマシ油」です。

トウゴマ(唐胡麻)ともいいます。トウゴマは「生物」の授業では、種子の

呼吸商の例として登場します。用途としては、医薬品の下剤です。昔の海外

ドラマで、子供が、ヒマシ油をスプーンで飲まされるシーンがありました。

ものすごくいやな顔をしていたので、よほどまずいか、臭いものなのだろう

と思っていました。ちなみに私は、飲んだことがありません。ただ子供の時

なので記憶がないだけかもしれません。学名のリシンは、種に含まれる毒性

タンパク質の名称です。キャスター・オイルは、アニメ「ポパイ」のオリー

ブ・オイルの兄です。

栃高博物館 111 カイコの繭

絹糸を作り出す家畜化した昆虫です。どれくらい家畜化しているかというと、

野外の桑の木に幼虫を這わせると、鳥に食われるか、一晩で落下し、死んでし

まうそうです。また成虫は、体が大きく、羽ばたきますが飛べないそうです。

1個の繭は1本の糸でできており、長さはなんと1300~1500mあります。

「生物」の授業では、脱皮と変態のホルモン調節、フェロモンで重要な生物となっ

ています。

タコ瓶」といいます。三角形が、もちろんイカ瓶です。以後お見知りおき下さい。

栃高博物館 110 タルホコムギ(樽穂小麦)

栃高博物館 110 タルホコムギ(樽穂小麦)

分類 被子植物 単子葉植物 イネ目 イネ科 エギロプス属

学名 Aegilops squarrosa

英名 Tausch’s goat grass

大きさ 花序(穂)の長さ5~7cm。一つの花序に小穂が9~11個付く。

分布 中東地域

中東原産です。芒(のぎ:小穂の先端にあるとげ状の突起)を除いた

一粒(小穂)の大きさは5~10mmです。その一粒が樽のような形をしているので

この名があります。生物選択者なら必ず知っている有名な植物です。

タルホコムギ(2n=14・DD)と二粒系小麦(2n=28・AABB)をかけあわせて

倍数化したものが、パン小麦(2n=42・AABBDD)です。3つのゲノム(AとBとD)

を合わせもつ六倍体で、人類を支える優秀な作物です。

英名「Tausch」はチェコの植物学者イグナツ・フリードリッヒ・タウシュにちなんで

命名されました。

栃高博物館 109 チョウザメ

栃高博物館 109 チョウザメ

分類 脊椎動物亜門 軟質亜綱 チョウザメ目 チョウザメ科

学名 Acipenser medirostis

英名 Sturgeon

大きさ オオチョウザメ(ベルーガ)4m(標本は35cm)

分布 北半球の海と川

軟骨魚類のサメの仲間ではなく硬骨魚類。軟質亜綱は11の「目」がありますが

現生種はチョウザメのみであとは絶滅種。古代魚といわれるゆえんです。

背中の写真(下)を見てください。鱗の形が「蝶」のようです。名前はここからきています。

かつては北海道の石狩川や天塩川にもいました。

オオチョウザメ(ベルーガ)は4mにもなるそうです。そして「ベルーガ」はキャビアの

最高級品です。

栃高博物館 108 エラブウナギ

栃高博物館 108 エラブウナギ

分類 脊椎動物亜門 爬虫綱 ヘビ亜目 コブラ科 エラブウミヘビ属

学名 Laticauda semifasciata

英名 Erabu black-banded sea krait

大きさ 70~150cm(標本は約80cm)

分布 南西諸島海域 近年では九州、四国でも(地球温暖化の影響か)

魚類のウナギではなく、爬虫類のウミヘビの仲間です。鱗、頭を見ると蛇ですね。そして

特徴的な尾。泳ぐために扁平になり、まるで魚の鰭のようです。 英名のblack-banded

は、この標本では消えてしまいました。英名のkraitとは陸生のコブラ科の蛇でエラブウミ

ヘビのように黒い縞模様をもっています。毒(コブラ科)は強いですが、おとなしく口も小さい

ため、噛まれることはないそうです。しかし絶対噛まないとは言い切れません。卵は海岸の

岩場の陰に産みます。亀のように砂浜に上陸して、穴を掘って産むわけではないようです。

「イラブー」とよばれ、食用になっています。

栃高博物館 番外 「シャチホコガの幼虫」

生物室に、変わった形の生き物が持ち込まれました。イモムシのようですが

長い足が生えており、威嚇するように足を広げます。写真はビーカーに入れて

正面から撮影しています。眼のように見える2つの白い点は複眼に光が当たって

できたものです。前足の4本は長く、昆虫の成虫の足のようです。尾部に2本の

突起が見えます。右の写真を見ると、かぎ爪のある後ろ足が左側に3本見えます。

これはイモムシの足ですね。撮影したとき、ビーカーに入っていましたが、迫って

くる感じに少し恐怖を覚えました。

蛾の幼虫で、お城の屋根のシャチホコに似ているのでこのような名前になりました。

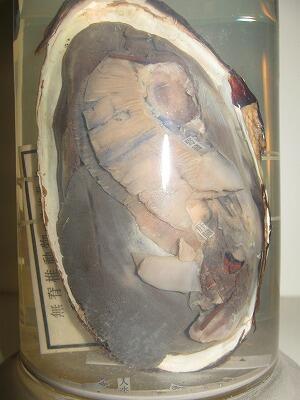

栃高博物館 107 カラスガイの解剖標本

栃高博物館 107 カラスガイの解剖標本

分類 軟体動物門 二枚貝綱 イシガイ科 カラスガイ属

学名 Cristaria plicata

大きさ 約25cm(30cmを超えることも)

分布 北海道から本州、九州の淡水

右上の丸いものは閉殻筋(貝柱)です。そのとなりに

横に線の入った鰓が2枚見えます。鰓の下右側が

肝臓です。肝臓の横に白い出入水管があり、さらに

左の大きい黒い部分が斧足になります。

栃高博物館 106 サメの解剖標本

分類 脊索動物門 軟骨魚綱 メジロザメ目 ホシザメ属

学名 Musterus manazo

英名 starspotted smooth-hound

大きさ 約1.5mになる(標本は30cm)

分布 北海道以南の日本沿岸

臓器に色素を注入した解剖標本です。口の下には1対の鰓があります。

その下のひときわ大きい臓器は肝臓です。肝臓の下左側にある長い器官

は、らせん腸です。右はサメの胃です。ホシザメは食用で、おもに蒲鉾など

の練製品に使われています。栃木では「モロ」などのサメの切り身が売ら

れています。醤油で甘く煮るとおいしいですよね。

栃高博物館 105 ヤリイカの解剖標本

分類 軟体動物門 頭足綱 ヤリイカ属

学名 Loligo bleekeri

英名 Spear Squid

大きさ 30~40cm

分布 日本列島沿岸 黄海 東シナ海

色素注入してあるので、黒い部分は鰓です。鰓の横、表面に血管が走

っているのが肝臓で、その下の茶色い部分が卵巣です。精巣ならば白く

なります。

ヤリイカは、食卓でもおなじみですが、実は生物教科書でもおなじみで

無髄の巨大軸索をもち、神経生理のモデル生物となっています。

飼育がとても難しく、常設展示している水族館はまれです。

栃高博物館 104 タマムシ

タマムシ(玉虫)

分類 節足動物門 昆虫綱 甲虫目 タマムシ科

学名 Chrysochroa 英名 Jewel beetle

コガネムシ(黄金虫)

分類 節足動物門 昆虫綱 甲虫目 コガネムシ科

学名 Mimela splendens 大きさ17~23mm

栃高の校内で見つけました。もう3~4年たちますが、ともに美しさは変わりません。特に

タマムシの虹色は、心惹かれます。残念ながら羽が1枚取れてしまいましたが、そのおかげで

飛翔用の透明な羽が見えます。

栃高博物館 103 イタチ

分類 哺乳綱 ネコ目 イタチ科 イタチ属

学名 Mustela

英名 weasel

大きさ この標本の胴長30cm

分布 日本全国(ニホンイタチ)

体が細長いイタチ科のほ乳類は、小さい方からオコジョ、イイズナ、イタチ、テン、川に入って

カワウソ、海に入ってウミウソ、ではなくラッコです。毛皮を獲るミンクやペットのフェレットもイタチ

の仲間です。

栃高博物館 102 リス

分類 哺乳綱 ネズミ目 リス科 リス属

学名 Sciurus lis

英名 squirrel

大きさ 体長16~22cm、尾長13~17cm

分布 亜高山帯までの森林

ニホンリスの剥製と思われます。近年ペットショップで販売され、それが逃げ出して繁殖して

います。よく知られているのがシマリスです。食性はほぼ植物食で昆虫も食べます。リス科には

ほかにモモンガやプレーリードッグがいます。

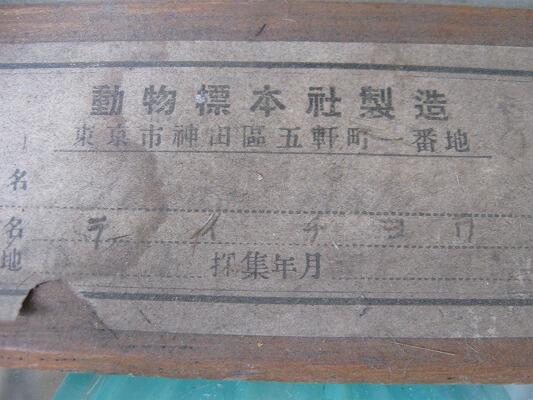

栃高博物館 101 ライチョウ

分類 鳥綱 キジ目 ライチョウ科

学名 Lagopus muta

英名 Rock Ptarmigan

大きさ 全長約37cm 翼開長約59cm

分布 北極圏など 日本の雷鳥が南限

天然記念物の雷鳥です。このような剥製標本は、今後絶対手に入りません。この雷鳥は

夏毛です。冬毛は真っ白になります。ラベルは以前紹介した「動物標本社」で住所は、

東京市神田区五軒町。採集年月は残念ながら消えてしまいました。

栃高博物館 100 ネコの頭骨

分類 哺乳綱 ネコ目 ネコ属 ヤマネコ種 イエネコ亜種

学名 Felis silvestris

英名 Cat、Domestic cat

ネコの頭骨は迫力があります。写真の大きさを言わなければ、ライオンでも通用します。

見事な4本の犬歯(ネコでもイヌです)。臼歯は鋭く尖っています。これで肉に噛みつき、肉を

引き裂きます。肉食獣の歯です。

栃高博物館 99 ニワトリの頭骨

分類 鳥綱 キジ目 ヤケイ属

学名 Gallus gallus

英名 Chicken

くちばし、大きな眼窩、そして容積の小さい脳。ニホンザルとは全然違います。くちばしに歯は

ありません。上部のくちばしには大きな空洞がありますが、鼻の穴にしては大きすぎます。

眼窩にある円盤状の骨は、調べてもわかりませんでした。何なのか興味がわきます。

栃高博物館 98 ニホンザルの頭骨

分類 哺乳綱サル目マカク属

学名 Macaca fuscata

英名 Japanese monkey

すでに剥製で紹介していますが、今回は頭骨にスポットを当ててみましょう。歯を見ると犬歯が

大きく鋭いです。臼歯はヒトと同じでよく発達しています。眼窩輪(眼球の周りの骨)もしっかり

できていて、両眼視による立体感もとらえることができます。脳の容積も大きく、高い知能を

持っています。ヒトと違うところは多々ありますが、似てますよね。

栃高博物館 97 ニッコウサンショウウオ

分類 脊椎動物亜門 両生綱 有尾目 サンショウウオ科

学名 Hynobius tokyoensis(トウキョウサンショウウオ)

英名 Salamander

大きさ オオサンショウウオは別として通常20cm以下

分布 栃木市近辺はトウキョウサンショウウオ

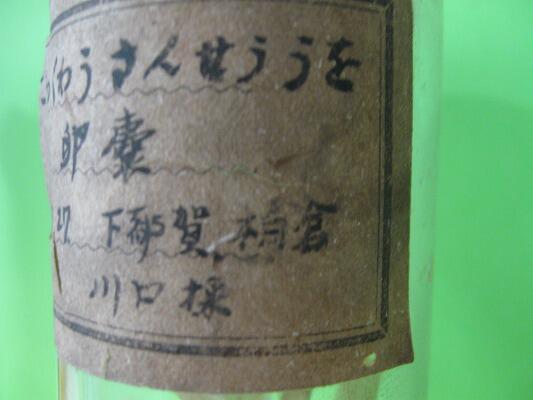

ラベルには「にっくわうさんせううを 卵嚢 44.3.27 下都賀 柏倉」と書いてあります。

残念ながらニッコウサンショウウオという種名はありません。トウキョウサンショウウオと思わ

れます。ゼリー状の卵嚢は壊れてしまいました。丸い卵や細長い幼生が見られます。茶色い

縦長のものは、水草の茎と根です。柏倉は今でも里山に湧水があり、湿地帯にはサンショウ

ウオが生息しています。

栃高博物館 96 ヒザラガイ

分類 軟体動物門 多板綱

学名 Polyplacophora

大きさ オオバンヒザラガイは最大で40cm。通常は4~5cmくらい

分布 すべて海産。潮間帯の岩場に普通。深海にもいる。

軟体動物は、巻貝(腹足綱)、二枚貝(斧足類)、タコ、イカ(頭足類)がよく知られたグループですが

ヒザラガイは全く別のグループで、多板綱といいます。筋肉質の足で岩場にへばりついている姿から

一見アワビの仲間に見えますが、全く違います。 正中線上には、前後に並んだ8枚の殻板があり

密接しているものが多いのですが、この標本のように殻板が小さく離れているものもあります。

栃高博物館 95 ゴカイ

分類 環形動物門 多毛綱 ゴカイ科

学名 Polychaeta

英名 Ragworm

大きさ ジャムシ(蛇虫)というゴカイは40cmになる。

分布 世界中の海。潮間帯から深海まで

釣りの餌としてよく知られていますが、魚類、甲殻類、鳥類などの重要な餌です。この

標本は10cmぐらいの個体が数匹入っています。種の数が非常に多く、わかっているだ

けで約8000種、このほかにも、未記載種が相当数あるだろうといわれています。生息

分布も大変広く、熱帯から寒帯、浅海から深海の砂地、岩、海中浮遊、他の生物の体表

および内部など驚くべき適応能力です。ちょっと気持ち悪いですが興味深い生物です。

約5億年前のバージェス頁岩に化石としてたくさん発見されています。進化の歴史も長い

ですね。

栃高博物館 94 エボシガイ

分類 節足動物門 甲殻亜門 蔓脚下綱(フジツボ亜綱) エボシガイ科

学名 Lepas anatifera

英名 Pelagic Goosneck Barnacle

大きさ 頭上部の白いところが2~5cm

柄部は伸縮自在で10cmを超えることもある

分布 全世界の海洋の岩場、流木や漂流物、船底に多数付着

ラベルには「つめがい 大正5年8月 三崎」と書いてあります。この生物の正式名称は

「エボシガイ」です。でも貝ではありません。上記のとおりフジツボと同じ仲間です。白い

部分は殻板という構造で、固く、5枚あります。おそらく、これが二枚貝の貝殻に見えたの

でしょう。英名についてはPelagic(外洋に住む)、Goosneck(ガチョウの首)、Barnacle

(フジツボ)です。英語圏のほうが、きちんとフジツボと認識していたのですね。

栃高博物館 93 イシコ

分類 棘皮動物門 ナマコ綱 キンコ科

学名 Cucumaria chromhjelmi

英名 sea cucumber

以前も紹介しましたが、「コ」はナマコのことです。これは潮間帯の岩の隙間に普通にいます。5cm位の小さなナマコで食用にはなりません。標本は4~5cmの個体がたくさん入っています。

体は五角柱状で、棘皮動物の特徴である「五放射相称」をもっています。

栃高博物館 92 サゴヤシの実

分類 被子植物門 単子葉植物綱 ヤシ目 ヤシ科 サゴヤシ属

学名 Metroxylon

英名 sago palm

分布 東南アジアからオセアニアの低湿地

「サゴ」が採れる椰子という意味です。サゴとはデンプンのことでサゴヤシ1本切り倒すと100kgのデンプンがとれるそうです。デンプンはサゴヤシの樹幹の大きな芯に含まれています。食料として重要な植物です。欠点としてはデンプン質のみなので、タンパク質やビタミン、ミネラルは他の食品から取らなければいけません。実は苗を得るために重要です。松ぼっくりのように見えますが、まわりの鱗片はしっかりくっついていて取れません。中は空洞で、そこに種があります。残念ながら、この標本には、種はありませんでした。空洞のみです。

栃木県立

栃木高等学校

〒328-0016

栃木県栃木市入舟町12-4

TEL 0282-22-2595

FAX 0282-22-2534

※ 画像等の無断転載・引用を禁止します