文字

背景

行間

栃高博物館

歴史ある栃木高校に眠るお宝の標本たちを紹介します

栃高博物館 91 大きなマツカサ

栃高博物館 91 大きなマツカサ

(大王松について)

分類 球果植物門 マツ綱 マツ科 マツ属

学名 Pinus palustris

英名 longleaf pine

大きさ 高さ20~40m

分布 北アメリカ東南部、園芸種なので日本にもあります

大王松という松の木の大きなマツカサです。正式には「球果」といいます。高さは22cm。

りっぱですね 通常15~25cmということなので、この標本は大きい方です。松の仲間

では、最も長い針状葉で英名はここからきています。

(大王松について)

分類 球果植物門 マツ綱 マツ科 マツ属

学名 Pinus palustris

英名 longleaf pine

大きさ 高さ20~40m

分布 北アメリカ東南部、園芸種なので日本にもあります

大王松という松の木の大きなマツカサです。正式には「球果」といいます。高さは22cm。

りっぱですね 通常15~25cmということなので、この標本は大きい方です。松の仲間

では、最も長い針状葉で英名はここからきています。

栃高博物館 90 トコブシ

栃高博物館 90 トコブシ

分類 軟体動物門 腹足綱 ミミガイ科

学名 Suluculus diversicolor

英名 small abalone

大きさ 大きくても殻長7cm

分布 潮間帯の岩場

海底の岩の「床に伏して」いるのでトコブシといいます。アワビとよく似ています。アワビの子供と区別できません。でも違いは穴の数で、アワビの穴は4~5個、トコブシは6から8個あります。

肉は美味で、アワビ同様に食されています。標本では、貝の表面に和紙を貼り、墨で「とこぶし」と書いてありました。英名も「小さいアワビ」です。

分類 軟体動物門 腹足綱 ミミガイ科

学名 Suluculus diversicolor

英名 small abalone

大きさ 大きくても殻長7cm

分布 潮間帯の岩場

海底の岩の「床に伏して」いるのでトコブシといいます。アワビとよく似ています。アワビの子供と区別できません。でも違いは穴の数で、アワビの穴は4~5個、トコブシは6から8個あります。

肉は美味で、アワビ同様に食されています。標本では、貝の表面に和紙を貼り、墨で「とこぶし」と書いてありました。英名も「小さいアワビ」です。

栃高博物館 89 アカガイ

栃高博物館 89 アカガイ(赤貝)

分類 軟体動物門 二枚貝綱 フネガイ目 アカガイ属

学名 Anadara broughtonii

英名 Bloody clam

大きさ この標本は10cm

分布 浅海の砂泥底

私たちの赤血球にはヘモグロビンが含まれています。このヘモグロビンと同じように鉄を含む「エリトロクルオリン」という物質を持つため、赤貝は血液が赤いのです。そのため肉も赤く、和名や英名の名前はここからきています。アカガイは寿司ネタや刺身にしたりする高級食材ですが、

赤貝の缶詰は、たくさん獲れるサルボウガイという赤貝に似た貝を使用しています。缶詰に書いてあるので確認してみましょう。

分類 軟体動物門 二枚貝綱 フネガイ目 アカガイ属

学名 Anadara broughtonii

英名 Bloody clam

大きさ この標本は10cm

分布 浅海の砂泥底

私たちの赤血球にはヘモグロビンが含まれています。このヘモグロビンと同じように鉄を含む「エリトロクルオリン」という物質を持つため、赤貝は血液が赤いのです。そのため肉も赤く、和名や英名の名前はここからきています。アカガイは寿司ネタや刺身にしたりする高級食材ですが、

赤貝の缶詰は、たくさん獲れるサルボウガイという赤貝に似た貝を使用しています。缶詰に書いてあるので確認してみましょう。

栃高博物館 88 オオヘビガイ

栃高博物館 88 オオヘビガイ(大蛇貝)

分類 軟体動物門 腹足綱 ニナ目 ムカデガイ科

学名 Serpulorbis imbricatus

英名 Imbricated worm shell(重なったイモムシ状の貝)

大きさ 4~5cm

分布 潮間帯の岩場

磯の岩の表面に普通にいます。口から粘液を出し蜘蛛の巣のように張って、海中の細かい有機物をくっつけて、たぐり寄せて食べます。最初は巻き貝のように殻は巻いていますが、まもなく、不規則になって写真のような殻になってしまいます。遺伝子のバラエティは不思議ですね。

規則正しいと不規則があるのですね。規則正しいと「美」を感じますが、この貝殻は‥‥

分類 軟体動物門 腹足綱 ニナ目 ムカデガイ科

学名 Serpulorbis imbricatus

英名 Imbricated worm shell(重なったイモムシ状の貝)

大きさ 4~5cm

分布 潮間帯の岩場

磯の岩の表面に普通にいます。口から粘液を出し蜘蛛の巣のように張って、海中の細かい有機物をくっつけて、たぐり寄せて食べます。最初は巻き貝のように殻は巻いていますが、まもなく、不規則になって写真のような殻になってしまいます。遺伝子のバラエティは不思議ですね。

規則正しいと不規則があるのですね。規則正しいと「美」を感じますが、この貝殻は‥‥

栃高博物館 87 テヅルモヅル

栃高博物館 87 テヅルモヅル(手蔓藻蔓)

分類 棘皮動物門 クモヒトデ綱 テヅルモヅル亜目 テヅルモヅル科

学名 Gorgonocephalidae(ギリシャ神話のゴルゴンが由来です)

英名 Basket star

大きさ この標本では中心部の本体の直径が約8cm

分布 1000mくらいまでの海底

茨城県の阿字ヶ浦海岸の砂浜にたくさん打ち上げられていました。底引き網によく入るらしく、近くの船のそばに、売り物にならないエイやカニなどの入ったバケツがあり、その中に新鮮なテヅルモヅルも入っていました。網で引き上げるときに、腕がちぎれてしまったようです。クモヒトデと同じ仲間ですが5本ある腕が数十回も枝分かれして、触手となり、海中ではこれを広々と広げて、海中に浮かぶ有機物(デトリタス)を集めて食べています。その姿が容器のかごに見えるのでBasket star と英語では呼ばれています。

分類 棘皮動物門 クモヒトデ綱 テヅルモヅル亜目 テヅルモヅル科

学名 Gorgonocephalidae(ギリシャ神話のゴルゴンが由来です)

英名 Basket star

大きさ この標本では中心部の本体の直径が約8cm

分布 1000mくらいまでの海底

茨城県の阿字ヶ浦海岸の砂浜にたくさん打ち上げられていました。底引き網によく入るらしく、近くの船のそばに、売り物にならないエイやカニなどの入ったバケツがあり、その中に新鮮なテヅルモヅルも入っていました。網で引き上げるときに、腕がちぎれてしまったようです。クモヒトデと同じ仲間ですが5本ある腕が数十回も枝分かれして、触手となり、海中ではこれを広々と広げて、海中に浮かぶ有機物(デトリタス)を集めて食べています。その姿が容器のかごに見えるのでBasket star と英語では呼ばれています。

栃高博物館 86 ブンブクチャガマ

栃高博物館 86 ブンブクチャガマ

分類 棘皮動物 ウニ綱 ブンブク目

学名 Spatangoia

英名 Elongated Heart Urchin

大きさ 標本は5cm

分布 砂地の海底

棘を取って球状のものはウニとかガゼと呼ばれ、丸くつぶれた形はカシパン、タコノマクラ

と呼ばれています。そして、いびつなハート型はブンブクチャガマ(ブンブク)と名付けられま

したが、ブンブクチャガマの名前の由来は調べてもわかりませんでした。あの分福茶釜と

関係があると思うんですが‥。体は平べったく、カシパンと同じように海底の砂地に潜って

有機物を食べています。深海底にもいます。標本に見える左右対称の孔の列は、棘皮

動物に特徴的な管足の出る孔です。

分類 棘皮動物 ウニ綱 ブンブク目

学名 Spatangoia

英名 Elongated Heart Urchin

大きさ 標本は5cm

分布 砂地の海底

棘を取って球状のものはウニとかガゼと呼ばれ、丸くつぶれた形はカシパン、タコノマクラ

と呼ばれています。そして、いびつなハート型はブンブクチャガマ(ブンブク)と名付けられま

したが、ブンブクチャガマの名前の由来は調べてもわかりませんでした。あの分福茶釜と

関係があると思うんですが‥。体は平べったく、カシパンと同じように海底の砂地に潜って

有機物を食べています。深海底にもいます。標本に見える左右対称の孔の列は、棘皮

動物に特徴的な管足の出る孔です。

栃高博物館 85 ユムシ

栃高博物館 85 ユムシ

分類 ユムシ動物門 ユムシ目 ユムシ科

学名 Urechisu unicinctus

英名 Spoon worm

大きさ 数cmから数10cm(標本は5cm)

分布 砂地の海底

干潟などの浅い砂地に住み、アジアでは食用にしているところもあり、釣りの餌

にしているところもあります。標本瓶の中には4個体入っています。細長い円筒形で

前端に吻がありますが、星口動物のように吻を体に引き込むことはしません。ユムシ

は、これに似た動物がいないので門に分類されています。星口動物と同じ扱いですね。

分類 ユムシ動物門 ユムシ目 ユムシ科

学名 Urechisu unicinctus

英名 Spoon worm

大きさ 数cmから数10cm(標本は5cm)

分布 砂地の海底

干潟などの浅い砂地に住み、アジアでは食用にしているところもあり、釣りの餌

にしているところもあります。標本瓶の中には4個体入っています。細長い円筒形で

前端に吻がありますが、星口動物のように吻を体に引き込むことはしません。ユムシ

は、これに似た動物がいないので門に分類されています。星口動物と同じ扱いですね。

栃高博物館 84 ホシムシ

栃高博物館 84 ホシムシ

分類 星口動物門

学名 Sipuncula

英名 peanut worm

大きさ 3~10cm

分布 海産の底生生物

ラベルには「39.4 房州館山」と書いてあります。環形動物のゴカイに似ていますが、別の

門です。陥入吻があり、長い吻の先端に口があります。口の周りには放射状の触手が生え、

これが漫画で表現するような星に見えるため、星口動物と呼ばれます。吻を引き込み、体をふく

らませると、ピーナッツに似ているので、英名はそこからきています。化石は古く、有名なカナダの

バージェス頁岩にも似た仲間の化石が見つかっています。約5億年前のカンブリア紀まで、遡る

ことができます。

分類 星口動物門

学名 Sipuncula

英名 peanut worm

大きさ 3~10cm

分布 海産の底生生物

ラベルには「39.4 房州館山」と書いてあります。環形動物のゴカイに似ていますが、別の

門です。陥入吻があり、長い吻の先端に口があります。口の周りには放射状の触手が生え、

これが漫画で表現するような星に見えるため、星口動物と呼ばれます。吻を引き込み、体をふく

らませると、ピーナッツに似ているので、英名はそこからきています。化石は古く、有名なカナダの

バージェス頁岩にも似た仲間の化石が見つかっています。約5億年前のカンブリア紀まで、遡る

ことができます。

栃高博物館 83 キンコ

栃高博物館 83 キンコ

分類 棘皮動物門 ナマコ綱

学名 Cucumaria frondosa japonica

英名 sea cucumber,sea slug

大きさ この標本は10cm

82に続いてラベルに注目です。「きんこ 38.4 陸前金華山沖 購入」

東北地方以北の浅海に分布する海鼠(なまこ)の一種をキンコといいます。このキンコを

煮て干し、乾燥させた加工食品も光参(きんこ)といいます。キンコの分布する南限に当たる

金華山付近では、金華山でかつて砂金がとれました。キンコの生殖巣が黄色いので、これは

砂金の精がこの海鼠になったと信じられ、「金」の精である「こ=海鼠」の意でこの名前が付

いたそうです。干し海鼠は中華料理の高級食材です。

分類 棘皮動物門 ナマコ綱

学名 Cucumaria frondosa japonica

英名 sea cucumber,sea slug

大きさ この標本は10cm

82に続いてラベルに注目です。「きんこ 38.4 陸前金華山沖 購入」

東北地方以北の浅海に分布する海鼠(なまこ)の一種をキンコといいます。このキンコを

煮て干し、乾燥させた加工食品も光参(きんこ)といいます。キンコの分布する南限に当たる

金華山付近では、金華山でかつて砂金がとれました。キンコの生殖巣が黄色いので、これは

砂金の精がこの海鼠になったと信じられ、「金」の精である「こ=海鼠」の意でこの名前が付

いたそうです。干し海鼠は中華料理の高級食材です。

栃高博物館 82 アカタカウニ

栃高博物館 82 アカタカウニ(コシダカウニ)

分類 棘皮動物門 ウニ綱 ホンウニ目 サンショウウニ科

学名 Mespilia globulus

英名 sea urchin

大きさ 5cm(標本は2.5cm)

分布 相模湾以南の磯

ラベルに注目です。「あかたかうに 大正5.8. 三崎」 三崎は三浦半島南端の町です。

「あかたかうに」というウニはいません。形からすると球形に近いので「コシダカウニ」だと思わ

れます。栃高100年史によると大正5年には創立20周年記念式が挙行され、花火を掲げた

そうです。それから、大正12年は関東大震災の年です。

分類 棘皮動物門 ウニ綱 ホンウニ目 サンショウウニ科

学名 Mespilia globulus

英名 sea urchin

大きさ 5cm(標本は2.5cm)

分布 相模湾以南の磯

ラベルに注目です。「あかたかうに 大正5.8. 三崎」 三崎は三浦半島南端の町です。

「あかたかうに」というウニはいません。形からすると球形に近いので「コシダカウニ」だと思わ

れます。栃高100年史によると大正5年には創立20周年記念式が挙行され、花火を掲げた

そうです。それから、大正12年は関東大震災の年です。

栃高博物館 81 イセエビ

栃高博物館 81 イセエビ

分類 甲殻亜門 エビ綱 エビ目(十脚目) イセエビ科

学名 Panulirus japonicus

英名 Japanese spiny lobster

大きさ 通常20~30cm まれに30cm 標本は20cm

分布 房総半島以南、熱帯の海

語源は伊勢エビ、磯エビ、威勢エビからきているという説があります。色は暗赤色で、

標本は色が抜けてしまいました。 繁殖期や台風の前には列を作って大移動します。

雌は受精卵を腹部に大量に付着させて守ります。孵化の瞬間は雪が降るようです。

イセエビの赤ちゃんはフィロソーマ幼生といいます。別名、葉状幼生といわれるとおり、

薄い透明な体に長い遊泳脚が付いていて、親を想像できません。熱帯のサンゴ礁には

ゴシキ(五色)エビやニシキ(錦)エビという名の美しいイセエビの仲間がいます。

分類 甲殻亜門 エビ綱 エビ目(十脚目) イセエビ科

学名 Panulirus japonicus

英名 Japanese spiny lobster

大きさ 通常20~30cm まれに30cm 標本は20cm

分布 房総半島以南、熱帯の海

語源は伊勢エビ、磯エビ、威勢エビからきているという説があります。色は暗赤色で、

標本は色が抜けてしまいました。 繁殖期や台風の前には列を作って大移動します。

雌は受精卵を腹部に大量に付着させて守ります。孵化の瞬間は雪が降るようです。

イセエビの赤ちゃんはフィロソーマ幼生といいます。別名、葉状幼生といわれるとおり、

薄い透明な体に長い遊泳脚が付いていて、親を想像できません。熱帯のサンゴ礁には

ゴシキ(五色)エビやニシキ(錦)エビという名の美しいイセエビの仲間がいます。

栃高博物館 80 シャコ

栃高博物館 80 シャコ(蝦蛄)

分類 甲殻亜門 口脚目 シャコ科

学名 Oratosquilla oratoria

英名 mantis shrimp(カマキリエビ)

大きさ 12~15cm

分布 北海道以南

エビに似ていますが、類縁関係はかなり遠いです。特に違うのはエビに特有の

ハサミ脚が無いことで、シャコにはトゲのある1対の鎌のような捕脚があります。

英名のカマキリエビはここからきています。寿司ネタですが、尾の身だけがきれいに

調理されているので、食べたことはあっても、全体の形は見たことがないでしょう。

肉食、敏捷で捕脚は最大の武器です。またきわめて特殊な複眼を持っています。

分類 甲殻亜門 口脚目 シャコ科

学名 Oratosquilla oratoria

英名 mantis shrimp(カマキリエビ)

大きさ 12~15cm

分布 北海道以南

エビに似ていますが、類縁関係はかなり遠いです。特に違うのはエビに特有の

ハサミ脚が無いことで、シャコにはトゲのある1対の鎌のような捕脚があります。

英名のカマキリエビはここからきています。寿司ネタですが、尾の身だけがきれいに

調理されているので、食べたことはあっても、全体の形は見たことがないでしょう。

肉食、敏捷で捕脚は最大の武器です。またきわめて特殊な複眼を持っています。

栃高博物館 79 ヤドカリイソギンチャク

栃高博物館 79 ヤドカリイソギンチャク

ヤドカリについてです。イソギンチャクは78をご覧ください。

分類 節足動物門 甲殻亜門 十脚目 ヤドカリ科

学名 Paguriodea

英名 Hermit crab

このヤドカリの住まいの巻き貝は12cmあります。貝には2匹のイソギンチャクが付いています。

ヤドカリはハサミでイソギンチャクを刺激します。するとイソギンチャクは岩から体を離します。ヤド

カリはこれを自分の殻の上に付着させます。イソギンチャクは移動できるようになり、ヤドカリの

食事の余りをもらえます。ヤドカリは宿敵タコの脚をイソギンチャクの毒で退散させることができ

ます。お互いが利益を得るので、生物学では「相利共生」といいます。

ヤドカリについてです。イソギンチャクは78をご覧ください。

分類 節足動物門 甲殻亜門 十脚目 ヤドカリ科

学名 Paguriodea

英名 Hermit crab

このヤドカリの住まいの巻き貝は12cmあります。貝には2匹のイソギンチャクが付いています。

ヤドカリはハサミでイソギンチャクを刺激します。するとイソギンチャクは岩から体を離します。ヤド

カリはこれを自分の殻の上に付着させます。イソギンチャクは移動できるようになり、ヤドカリの

食事の余りをもらえます。ヤドカリは宿敵タコの脚をイソギンチャクの毒で退散させることができ

ます。お互いが利益を得るので、生物学では「相利共生」といいます。

栃高博物館 78 イソギンチャク

栃高博物館 78 イソギンチャク

分類 刺胞動物門 花虫綱 六放サンゴ亜綱 イソギンチャク目

学名 Actiniaria

英名 Sea Anemone

大きさ 通常は10cm以下、大きいものは口径60cm(この標本は5cm)

分布 熱帯から寒帯まで世界中の海

触手には毒があり、小動物が触手にふれると麻痺してしまいます。イソギンチャクは、餌を口に

運んで丸呑みにします。ヒトに対してはほとんど毒はないけれど、ウンバチイソギンチャクは毒が

強い。漢字で書くとよくわかります。「海蜂磯巾着」 そういえば、サンゴ礁の人気者カクレクマノミは

毒を感じませんね。英語名は海のアネモネ。カラフルなイソギンチャクが目に浮かびます。

分類 刺胞動物門 花虫綱 六放サンゴ亜綱 イソギンチャク目

学名 Actiniaria

英名 Sea Anemone

大きさ 通常は10cm以下、大きいものは口径60cm(この標本は5cm)

分布 熱帯から寒帯まで世界中の海

触手には毒があり、小動物が触手にふれると麻痺してしまいます。イソギンチャクは、餌を口に

運んで丸呑みにします。ヒトに対してはほとんど毒はないけれど、ウンバチイソギンチャクは毒が

強い。漢字で書くとよくわかります。「海蜂磯巾着」 そういえば、サンゴ礁の人気者カクレクマノミは

毒を感じませんね。英語名は海のアネモネ。カラフルなイソギンチャクが目に浮かびます。

栃高博物館 77 ウミサボテン

栃高博物館 77 ウミサボテン

分類 刺胞動物門 花虫綱 ウミサボテン科

学名 Cavernularia obesa

大きさ 夜になると30cm以上にまで伸びる(この標本は15cm)

分布 石狩湾以南

名前はサボテンですが、植物のサボテンとは全く違います。体から出ている

とげ状のものは、とげではなく、ポリプです。ポリプがあるので、これはクラゲや

サンゴの仲間といえます。刺激を与えると黄緑色に発光するそうです。下村先生

のノーベル賞で有名になったオワンクラゲの発光と、仕組みは同じなのでしょうか。

分類 刺胞動物門 花虫綱 ウミサボテン科

学名 Cavernularia obesa

大きさ 夜になると30cm以上にまで伸びる(この標本は15cm)

分布 石狩湾以南

名前はサボテンですが、植物のサボテンとは全く違います。体から出ている

とげ状のものは、とげではなく、ポリプです。ポリプがあるので、これはクラゲや

サンゴの仲間といえます。刺激を与えると黄緑色に発光するそうです。下村先生

のノーベル賞で有名になったオワンクラゲの発光と、仕組みは同じなのでしょうか。

栃高博物館 76 タコクラゲ

栃高博物館 76 タコクラゲ

分類 刺胞動物門 鉢クラゲ綱 タコクラゲ属

学名 Mastigias papua

英名 Papuan Jeelly,Spotted Jelly, Lagoon Jelly

大きさ 傘径10cm(この標本は3.5cm)

分布 日本では関東以南の温暖な海域

本校にはクラゲの標本が2本ありますが、この標本もすばらしい保存状態です。体内に褐虫藻

が共生しているため、褐色になっています。標本では、褐虫藻が死んでしまったため白色です。

傘の下から8本の口腕(コウワン)が出ていて、これが蛸に似ているために、この名前がつきまし

た。パラオ諸島のジェリーフィッシュレイクは、タコクラゲの湖として有名です。

分類 刺胞動物門 鉢クラゲ綱 タコクラゲ属

学名 Mastigias papua

英名 Papuan Jeelly,Spotted Jelly, Lagoon Jelly

大きさ 傘径10cm(この標本は3.5cm)

分布 日本では関東以南の温暖な海域

本校にはクラゲの標本が2本ありますが、この標本もすばらしい保存状態です。体内に褐虫藻

が共生しているため、褐色になっています。標本では、褐虫藻が死んでしまったため白色です。

傘の下から8本の口腕(コウワン)が出ていて、これが蛸に似ているために、この名前がつきまし

た。パラオ諸島のジェリーフィッシュレイクは、タコクラゲの湖として有名です。

栃高博物館 75 カツオノカムリ

栃高博物館 75 カツオノカムリ(鰹の冠 カツオノカンムリ)

分類 刺胞動物門 ヒドロ虫綱 ギンカクラゲ科 カツオノカンムリ属

学名 Velella velella

英名 by-the-wind sailer, purple sail

大きさ

分布 暖海性 外洋性

クラゲの仲間です。左写真のラベルに「カツヲノカムリ」「腔」の字がかろうじて読めます。

標本は2体入っているので、少々見づらい。右の写真中央に三角形の頂点があり、一番下側

(三角形の底辺)に短い触手がたくさん生えています。これが1個体です。日本名は鰹がかぶったら

似合うかもしれない帽子(冠)で、英名はヨットの帆(sail)です。この三角形の帆には気体が入って

いて、本当の帆のように水面に突き出して風を受けます。また三角の帆の周囲は、生きているとき

は濃い青色で、美しいです。(purple sail)

クラゲの標本はその柔らかさのため、形が壊れてしまいがちですが、この標本は、すばらしい

保存状態です。残念ながら色は消えました。

分類 刺胞動物門 ヒドロ虫綱 ギンカクラゲ科 カツオノカンムリ属

学名 Velella velella

英名 by-the-wind sailer, purple sail

大きさ

分布 暖海性 外洋性

クラゲの仲間です。左写真のラベルに「カツヲノカムリ」「腔」の字がかろうじて読めます。

標本は2体入っているので、少々見づらい。右の写真中央に三角形の頂点があり、一番下側

(三角形の底辺)に短い触手がたくさん生えています。これが1個体です。日本名は鰹がかぶったら

似合うかもしれない帽子(冠)で、英名はヨットの帆(sail)です。この三角形の帆には気体が入って

いて、本当の帆のように水面に突き出して風を受けます。また三角の帆の周囲は、生きているとき

は濃い青色で、美しいです。(purple sail)

クラゲの標本はその柔らかさのため、形が壊れてしまいがちですが、この標本は、すばらしい

保存状態です。残念ながら色は消えました。

栃高博物館 74 マンネンタケ

栃高博物館 74 マンネンタケ(万年茸)

分類 担子菌門 マンネンタケ科 マンネンタケ属

学名 Ganoderma lucidum

英名 Lingzhi mushroom 中国名 霊芝

分布 アジア

リグニンやセルロースが多いのでとても固く、まるで「木」そのものです。ニスをかけたような

光沢があり、美しい。普通のキノコならば時間とともにやわらかくなり、しまいには溶けてしまう

のに、このキノコは一体どうしたのでしょうか。素直に驚きます。これならば千年でも万年でも

存在し続けることができますね。

霊芝(レイシ)は漢方薬として有名です。有用なキノコなので栽培もおこなわれています。

分類 担子菌門 マンネンタケ科 マンネンタケ属

学名 Ganoderma lucidum

英名 Lingzhi mushroom 中国名 霊芝

分布 アジア

リグニンやセルロースが多いのでとても固く、まるで「木」そのものです。ニスをかけたような

光沢があり、美しい。普通のキノコならば時間とともにやわらかくなり、しまいには溶けてしまう

のに、このキノコは一体どうしたのでしょうか。素直に驚きます。これならば千年でも万年でも

存在し続けることができますね。

霊芝(レイシ)は漢方薬として有名です。有用なキノコなので栽培もおこなわれています。

栃高博物館 73 ダチョウの卵

栃高博物館 73 ダチョウの卵

分類 鳥綱 ダチョウ目 ダチョウ科 ダチョウ属

学名 Struthio camelus

英名 Ostrich(学名Struthioが名前の由来です)

大きさ オスの成鳥は230cm、135kgにもなる

分布 アフリカ一帯の乾燥地

ダチョウはエチオピア区(生物地理区)の固有種で、かつてはアフリカ全域およびアラビア

半島にまで生息していました。大形の飛べない鳥として、知らない人はいないでしょう。オス

が巣を作り、複数のメスが卵を産みます。卵の世話、そして雛の世話はオスの仕事です。

卵は生きている生物としては世界最大で、鶏卵の20個分あるそうです。標本は、縦約15cm

です。しかしその上をいく生物が、かつて生息していました。マダガスカルで発見された

エピオルニスという鳥の卵の化石です。大きさは何と30cmもあります。

写真下、転がり防止の白いものはヨツアナカシパンです。

分類 鳥綱 ダチョウ目 ダチョウ科 ダチョウ属

学名 Struthio camelus

英名 Ostrich(学名Struthioが名前の由来です)

大きさ オスの成鳥は230cm、135kgにもなる

分布 アフリカ一帯の乾燥地

ダチョウはエチオピア区(生物地理区)の固有種で、かつてはアフリカ全域およびアラビア

半島にまで生息していました。大形の飛べない鳥として、知らない人はいないでしょう。オス

が巣を作り、複数のメスが卵を産みます。卵の世話、そして雛の世話はオスの仕事です。

卵は生きている生物としては世界最大で、鶏卵の20個分あるそうです。標本は、縦約15cm

です。しかしその上をいく生物が、かつて生息していました。マダガスカルで発見された

エピオルニスという鳥の卵の化石です。大きさは何と30cmもあります。

写真下、転がり防止の白いものはヨツアナカシパンです。

栃高博物館 72 ダイオウサソリ

栃高博物館 72 ダイオウサソリ(大王蠍)

分類 節足動物門 クモ綱 サソリ目

学名 Pandinus imperator

英名 Emperor scorpion

大きさ 体長20cm 最大30cm

分布 アフリカの中西部

これだけ大きいと刺されたら確実に死ぬと思われますが、実は毒性は低く、刺されて重体に

なったケースは、今までにないそうです。小さいサソリのほうが毒性は致死的です。(栃高博物館

43.サソリ 文書付き)をご覧ください。大変古いタイプの生物で、クモ綱にはクモ以外に、この

サソリと海のカブトガニがいます。昆虫ではありません。卵胎生で卵はメスのお腹の中で孵化し

親と同じ形で生まれてきます。珍しいですね。

分類 節足動物門 クモ綱 サソリ目

学名 Pandinus imperator

英名 Emperor scorpion

大きさ 体長20cm 最大30cm

分布 アフリカの中西部

これだけ大きいと刺されたら確実に死ぬと思われますが、実は毒性は低く、刺されて重体に

なったケースは、今までにないそうです。小さいサソリのほうが毒性は致死的です。(栃高博物館

43.サソリ 文書付き)をご覧ください。大変古いタイプの生物で、クモ綱にはクモ以外に、この

サソリと海のカブトガニがいます。昆虫ではありません。卵胎生で卵はメスのお腹の中で孵化し

親と同じ形で生まれてきます。珍しいですね。

栃高博物館 71 モクズガニ

栃高博物館 71 モクズガニ(藻屑蟹)

分類 甲殻亜門 エビ目 カニ下目 イワガニ科 モクズガニ属 モクズガニ種

学名 Eriocheir japonica

英名 Japanese mitten crab

大きさ 甲幅 7~8cm

分布 日本各地 アジア一帯

この標本の甲幅は約7cmあるので成長した大人のカニと思われます。また、

ハサミ脚にはたくさんの毛が生えています。まるで藻が生えているように(藻屑)。

mittenn crab(手袋ガニ)の名前もここからきています。このカニは体液の浸透圧

調節が素晴らしく発達しており、海水から淡水まで生活することができます。生物

の教科書にも載っています。高級食材の上海ガニは同じ仲間です。

分類 甲殻亜門 エビ目 カニ下目 イワガニ科 モクズガニ属 モクズガニ種

学名 Eriocheir japonica

英名 Japanese mitten crab

大きさ 甲幅 7~8cm

分布 日本各地 アジア一帯

この標本の甲幅は約7cmあるので成長した大人のカニと思われます。また、

ハサミ脚にはたくさんの毛が生えています。まるで藻が生えているように(藻屑)。

mittenn crab(手袋ガニ)の名前もここからきています。このカニは体液の浸透圧

調節が素晴らしく発達しており、海水から淡水まで生活することができます。生物

の教科書にも載っています。高級食材の上海ガニは同じ仲間です。

栃高博物館 70 ナメクジウオ

栃高博物館 70 ナメクジウオ

分類 脊索動物門 頭索動物亜門 ナメクジウオ綱

学名 Branchiostoma berucheri

英名 Lancelet

大きさ 3~5cm

分布 世界中の暖かい浅海、愛知県蒲郡市三河大島と広島県三原市有竜島は

ナメクジウオの生息地として天然記念物に指定

名前がどうも、という人がいると思います。たしかに色合いと大きさがぴったりですが。

しかしこの生物、大変な秘密があるのです。魚類、両生類、は虫類、鳥類、ほ乳類は

「脊椎動物」ですが、その直接の祖先がナメクジウオなのです。化石はカンブリア紀の

バージェス動物群(カナダ)の一つとして発見された「ピカイア」です。(5億1500万年前)

顎が無く、海水を吸い込んで鰓で濾過して食べます。

分類 脊索動物門 頭索動物亜門 ナメクジウオ綱

学名 Branchiostoma berucheri

英名 Lancelet

大きさ 3~5cm

分布 世界中の暖かい浅海、愛知県蒲郡市三河大島と広島県三原市有竜島は

ナメクジウオの生息地として天然記念物に指定

名前がどうも、という人がいると思います。たしかに色合いと大きさがぴったりですが。

しかしこの生物、大変な秘密があるのです。魚類、両生類、は虫類、鳥類、ほ乳類は

「脊椎動物」ですが、その直接の祖先がナメクジウオなのです。化石はカンブリア紀の

バージェス動物群(カナダ)の一つとして発見された「ピカイア」です。(5億1500万年前)

顎が無く、海水を吸い込んで鰓で濾過して食べます。

栃高博物館 69 ネコザメの卵嚢

栃高博物館 69 ネコザメの卵嚢

分類 軟骨魚綱 ネコザメ目 ネコザメ

学名 Heterodontus japonicus

英名 Japanese bullhead shark

大きさ 最大120cm

分布 太平洋北西部 日本では北海道以南

ネコザメは水族館の人気者です。茶色っぽい体色に黒い横帯が入ります。横といってもこれは 頭を上

にした縦横で(生物の縦横は常に頭が上です)、魚は横になった状態なので、縦帯に見えます。目の上

に皮膚の隆起があり、日本ではこれを猫の耳に、英名では牛の角に見立てて、名前がついています。

ネコザメの卵嚢は螺旋状のひだが特徴です。これで岩の隙間などに固定されます。約1年かけて成長

し、生まれるとすでに、18cmぐらいあります。

分類 軟骨魚綱 ネコザメ目 ネコザメ

学名 Heterodontus japonicus

英名 Japanese bullhead shark

大きさ 最大120cm

分布 太平洋北西部 日本では北海道以南

ネコザメは水族館の人気者です。茶色っぽい体色に黒い横帯が入ります。横といってもこれは 頭を上

にした縦横で(生物の縦横は常に頭が上です)、魚は横になった状態なので、縦帯に見えます。目の上

に皮膚の隆起があり、日本ではこれを猫の耳に、英名では牛の角に見立てて、名前がついています。

ネコザメの卵嚢は螺旋状のひだが特徴です。これで岩の隙間などに固定されます。約1年かけて成長

し、生まれるとすでに、18cmぐらいあります。

栃高博物館 68 ヨツアナカシパン

栃高博物館 68 ヨツアナカシパン

分類 ウニ綱 タコノマクラ目 ヨツアナカシパン科

学名 Peronella japonica

英名 Seabiscuit,Sand doller

大きさ この標本は約4cm

分布 世界中

「菓子パン」です。英名はシービスケット(海のビスケット、菓子パンと同じ発想)、サンドダラー

(荒野の1ドル銀貨ならぬ砂の中の1ドル硬貨)。浅海の砂底にいる薄っぺらなウニで非常に短い

棘があります。これは死んで砂浜に打ち上げられたもので、よく見かけます。向こうが見えるような

大きな穴が開いていればスカシカシパンで、これは中央に小さな穴(生殖孔-卵や精子の出口)

が4つあるのでヨツアナカシパンといいます。表面にはヒトデ模様があります。ウニもヒトデも同じ

仲間で、共通項は「五放射相称」です。

分類 ウニ綱 タコノマクラ目 ヨツアナカシパン科

学名 Peronella japonica

英名 Seabiscuit,Sand doller

大きさ この標本は約4cm

分布 世界中

「菓子パン」です。英名はシービスケット(海のビスケット、菓子パンと同じ発想)、サンドダラー

(荒野の1ドル銀貨ならぬ砂の中の1ドル硬貨)。浅海の砂底にいる薄っぺらなウニで非常に短い

棘があります。これは死んで砂浜に打ち上げられたもので、よく見かけます。向こうが見えるような

大きな穴が開いていればスカシカシパンで、これは中央に小さな穴(生殖孔-卵や精子の出口)

が4つあるのでヨツアナカシパンといいます。表面にはヒトデ模様があります。ウニもヒトデも同じ

仲間で、共通項は「五放射相称」です。

栃高博物館 67 ゴンズイ

栃高博物館 67 ゴンズイ

分類 硬骨魚綱ナマズ目

学名 Plotosus japonicus

英名なし

大きさ10cm~20cm

分布日本沿岸

(japonicus)なので英名なしです。ヒゲはナマズ目の特徴です。本数も多く立派ですね。

「ゴンズイ玉」といって集団で行動する習性があり、私も館山の海で見たことがあります。

この集団形成にはフェロモンが関わっているそうです。ひれに毒があるので、触るときに

注意か、それより触らないことです。

分類 硬骨魚綱ナマズ目

学名 Plotosus japonicus

英名なし

大きさ10cm~20cm

分布日本沿岸

(japonicus)なので英名なしです。ヒゲはナマズ目の特徴です。本数も多く立派ですね。

「ゴンズイ玉」といって集団で行動する習性があり、私も館山の海で見たことがあります。

この集団形成にはフェロモンが関わっているそうです。ひれに毒があるので、触るときに

注意か、それより触らないことです。

栃高博物館 66 イカとタコ

栃高博物館 66 イカとタコ

分類 軟体動物門 頭足綱 イカは十腕形上目 タコは八腕形上目

英名 イカ squid、Cuttlefish(甲イカ)

タコ Octopus(8本足という意味)、devilfish(悪魔の魚)

イカ(左)とタコ(右)を並べて撮影してみました。同じ頭足綱に属します。本当は頭足ではなく体と足

です。足の付け根に漏斗(ロート)という出水管があり、ジェット水流を足先方向に噴出し体前方に泳ぎ

ます。この写真では下向きですね。漏斗の両側にはすばらしく進化した眼があります。細長いイカの体

には透明でペラペラの骨(エンペラ)があり、丸い体のタコにはありません。私たちの食生活を豊かにし

てくれますが、日本以外ではあまり食べないようです。デビルフィシュですからね。タコは飼育しやすい

ですが、イカは難しい。水族館でイカ見たことありますか。タコの体にイカのようなひれがついていたら

それはタコではなく、イカなのでしょうか。変な質問ですが答えは「タコ」です。深海には通称「ダンボ」

というタコがいて、丸い体についたひれで優雅に泳ぎます。イカタコ話でした。

分類 軟体動物門 頭足綱 イカは十腕形上目 タコは八腕形上目

英名 イカ squid、Cuttlefish(甲イカ)

タコ Octopus(8本足という意味)、devilfish(悪魔の魚)

イカ(左)とタコ(右)を並べて撮影してみました。同じ頭足綱に属します。本当は頭足ではなく体と足

です。足の付け根に漏斗(ロート)という出水管があり、ジェット水流を足先方向に噴出し体前方に泳ぎ

ます。この写真では下向きですね。漏斗の両側にはすばらしく進化した眼があります。細長いイカの体

には透明でペラペラの骨(エンペラ)があり、丸い体のタコにはありません。私たちの食生活を豊かにし

てくれますが、日本以外ではあまり食べないようです。デビルフィシュですからね。タコは飼育しやすい

ですが、イカは難しい。水族館でイカ見たことありますか。タコの体にイカのようなひれがついていたら

それはタコではなく、イカなのでしょうか。変な質問ですが答えは「タコ」です。深海には通称「ダンボ」

というタコがいて、丸い体についたひれで優雅に泳ぎます。イカタコ話でした。

栃高博物館 65 サメの歯とアンモナイト

栃高博物館 65 サメの歯とアンモナイト

サメの歯 (軟骨魚綱 Shark teeth) 軟骨魚なので、骨はほとんど化石になりませんが、歯は

硬く化石になります。またサメの歯は数が多く、生え替わるので、たくさん発見されています。サメは

4億年前の古生代に現れ、現在も繁栄しています。この標本の歯を側面に沿ってはかると3.5cm

ありますが、世界最大のサメの歯の化石は18cmあります。歯の大きさから推定すると、大きさ20m

以上、体重25t以上だそうです。名を「メガロドン」といいます。

アンモナイト (軟体動物門 頭足綱 Ammonite) 古生代シルル紀から中生代白亜紀末まで

およそ3億5000万年繁栄した生物です。(三葉虫より長いがサメより短い!)今も生きているのが

オウムガイです。三葉虫と同様に示準化石となっています。この標本は2cmですが、最大は直径

2mです。不思議なことに恐竜とともに絶滅しています。

サメの歯 (軟骨魚綱 Shark teeth) 軟骨魚なので、骨はほとんど化石になりませんが、歯は

硬く化石になります。またサメの歯は数が多く、生え替わるので、たくさん発見されています。サメは

4億年前の古生代に現れ、現在も繁栄しています。この標本の歯を側面に沿ってはかると3.5cm

ありますが、世界最大のサメの歯の化石は18cmあります。歯の大きさから推定すると、大きさ20m

以上、体重25t以上だそうです。名を「メガロドン」といいます。

アンモナイト (軟体動物門 頭足綱 Ammonite) 古生代シルル紀から中生代白亜紀末まで

およそ3億5000万年繁栄した生物です。(三葉虫より長いがサメより短い!)今も生きているのが

オウムガイです。三葉虫と同様に示準化石となっています。この標本は2cmですが、最大は直径

2mです。不思議なことに恐竜とともに絶滅しています。

栃高博物館 64 三葉虫

栃高博物館 64 三葉虫

分類 節足動物門 三葉虫綱

学名 Trilobita

英名 Trilobite

古生代の示準化石です。古生代の初期(カンブリア紀)に現れ、大繁栄し古生代の終期(ペルム紀)

に絶滅しました。5億年から2.5億年前まで、2億5000万年の長きにわたり生存した生物です。これ

は恐竜よりも長いのです。ヒトは猿人まで遡ってもたかだか400万年です。

美しい棘のある化石は美術品のように高価なものもあります。この標本は、奥が8cmで手前が4.5

cmです。特に手前の標本は「三葉」、「Tri-(3という意味)」がよくわかります。大きなものでは40cm

以上もあるそうです。

分類 節足動物門 三葉虫綱

学名 Trilobita

英名 Trilobite

古生代の示準化石です。古生代の初期(カンブリア紀)に現れ、大繁栄し古生代の終期(ペルム紀)

に絶滅しました。5億年から2.5億年前まで、2億5000万年の長きにわたり生存した生物です。これ

は恐竜よりも長いのです。ヒトは猿人まで遡ってもたかだか400万年です。

美しい棘のある化石は美術品のように高価なものもあります。この標本は、奥が8cmで手前が4.5

cmです。特に手前の標本は「三葉」、「Tri-(3という意味)」がよくわかります。大きなものでは40cm

以上もあるそうです。

栃高博物館 63 モモイロサンゴ・アカサンゴ

栃高博物館 63 モモイロサンゴ・アカサンゴ

分類 刺胞動物門 花虫綱

学名 Corallium elatius(モモイロサンゴの学名、ラベルにも書いてある)

英名 Coral

上がモモイロサンゴで(土佐産)の文字が見えます。下はアカサンゴで箱の名札は消えていました。

しかしこんな文字が読み取れました。「動物標本社製造」 東京市神田區五軒町一番地。東京市は

1889年(明治22年)から1943年(昭和18年)までの間に存在していました。その後はもちろん

東京都です。

この2つのサンゴは、宝石サンゴと呼ばれています。高知沖の深海で採取されるものは、特に

美しく、世界的に有名で、高値で取引されています。赤(紅)サンゴは「血赤」と呼ばれ、品質がよく

海外へ大量に輸出されました。この標本も、もしかすると本物のお宝かもしれません。

分類 刺胞動物門 花虫綱

学名 Corallium elatius(モモイロサンゴの学名、ラベルにも書いてある)

英名 Coral

上がモモイロサンゴで(土佐産)の文字が見えます。下はアカサンゴで箱の名札は消えていました。

しかしこんな文字が読み取れました。「動物標本社製造」 東京市神田區五軒町一番地。東京市は

1889年(明治22年)から1943年(昭和18年)までの間に存在していました。その後はもちろん

東京都です。

この2つのサンゴは、宝石サンゴと呼ばれています。高知沖の深海で採取されるものは、特に

美しく、世界的に有名で、高値で取引されています。赤(紅)サンゴは「血赤」と呼ばれ、品質がよく

海外へ大量に輸出されました。この標本も、もしかすると本物のお宝かもしれません。

栃高博物館 62 ホウズキガイ

栃高博物館 62 ホウズキガイ(チョウチンガイ)

分類 腕足動物門

学名 Brachiopoda

英名 lamp shell

大きさ 標本の殻の横径は約2cm

右の写真を見ると二枚貝のように見えますが、左の写真は殻を外して中が見えるようになって

います。触手の一部が残っていて、二枚貝にある軟体部はありません。貝柱もありません。実は

この生き物、古生代の示準化石になっていて、名前をスピリファーといいます。軟体動物ではなく

腕足動物という全く違うグループに属します。九州の有明海には同じ仲間のシャミセンガイが豊富

にいて食用になっています。ただし貝の中身は硬くて食べられず、この標本では脱落してありませ

んが、殻から出ている筋肉質の肉茎を食べます。

ラベルには「ホウヅキガイ」そして「栃」が消えた「木中學校」が確認できます。

分類 腕足動物門

学名 Brachiopoda

英名 lamp shell

大きさ 標本の殻の横径は約2cm

右の写真を見ると二枚貝のように見えますが、左の写真は殻を外して中が見えるようになって

います。触手の一部が残っていて、二枚貝にある軟体部はありません。貝柱もありません。実は

この生き物、古生代の示準化石になっていて、名前をスピリファーといいます。軟体動物ではなく

腕足動物という全く違うグループに属します。九州の有明海には同じ仲間のシャミセンガイが豊富

にいて食用になっています。ただし貝の中身は硬くて食べられず、この標本では脱落してありませ

んが、殻から出ている筋肉質の肉茎を食べます。

ラベルには「ホウヅキガイ」そして「栃」が消えた「木中學校」が確認できます。

栃高博物館 61 木防已(モクボウイ)

栃高博物館 61 木防已(モクボウイ)

分類 ツヅラフジ科アオツヅラフジ

学名 Cocculus trilobus

この植物の根です。ラベルを見ると上に木防已が書いてあります。

2行目のカタカナはツ‥ラフジだと思います。2枚目のラベルには、リーマチ、

?痛と書いてあります。木防已の効能に「リウマチ・神経痛の疼痛を軽減する」

とあります。薬用植物3種の紹介でした。

分類 ツヅラフジ科アオツヅラフジ

学名 Cocculus trilobus

この植物の根です。ラベルを見ると上に木防已が書いてあります。

2行目のカタカナはツ‥ラフジだと思います。2枚目のラベルには、リーマチ、

?痛と書いてあります。木防已の効能に「リウマチ・神経痛の疼痛を軽減する」

とあります。薬用植物3種の紹介でした。

栃高博物館 60 白蔘紅蔘

栃高博物館 60 白蔘紅蔘

分類 ウコギ科 オタネニンジン

英名 ginseng

分布 中国 韓国 日本

朝鮮人参です。見づらいですが、左の小さい白いのが白蔘(はくじん)、

右の太くて茶色いのが紅蔘(こうじん)です。原材料は同じですが、生の

まま干すと白く、蒸してから干すと紅になるそうです。

分類 ウコギ科 オタネニンジン

英名 ginseng

分布 中国 韓国 日本

朝鮮人参です。見づらいですが、左の小さい白いのが白蔘(はくじん)、

右の太くて茶色いのが紅蔘(こうじん)です。原材料は同じですが、生の

まま干すと白く、蒸してから干すと紅になるそうです。

栃高博物館 59 キナ皮

栃高博物館 59 キナ(機那)の樹皮

分類 アカネ科キナ属の薬用樹木

英名 quina

分布 南アメリカ

ラベルには「キナ皮 解熱」とだけ書いてあります。キナには、キニーネが含まれており、

マラリアの特効薬として有名です。主な産地はペルーで、国章に図案化されています。

その後、熱帯地方にたくさん植樹され、大量に生産されるようになりました。私は実物を

始めて見ました。

分類 アカネ科キナ属の薬用樹木

英名 quina

分布 南アメリカ

ラベルには「キナ皮 解熱」とだけ書いてあります。キナには、キニーネが含まれており、

マラリアの特効薬として有名です。主な産地はペルーで、国章に図案化されています。

その後、熱帯地方にたくさん植樹され、大量に生産されるようになりました。私は実物を

始めて見ました。

栃高博物館 58 イルカの仲間の下顎骨

栃高博物館 58 イルカの仲間の下顎骨

分類 哺乳綱 ハクジラ亜目 イルカ科

英名 Dolphin

この標本も部分標本のため、詳しくはわかりません。歯は1本も残っていませんが、おそらく

尖った歯が一直線に並んでいたものと思われます。そして、この細長い形からすると、おそらく

イルカの下あごの骨でしょう。高校ではあまり見たことのない標本で、高校所蔵標本としては、

珍しいです。

分類 哺乳綱 ハクジラ亜目 イルカ科

英名 Dolphin

この標本も部分標本のため、詳しくはわかりません。歯は1本も残っていませんが、おそらく

尖った歯が一直線に並んでいたものと思われます。そして、この細長い形からすると、おそらく

イルカの下あごの骨でしょう。高校ではあまり見たことのない標本で、高校所蔵標本としては、

珍しいです。

栃高博物館 57 大型草食動物の下顎骨

栃高博物館 57 大型草食動物の下顎骨

発達した臼歯が見られるので、大型草食動物(おそらくウシ)の下顎骨と思われます。残念ながら

頭骨がないのでそれ以上はわかりません。でも標本としては両側2つそろっていて、美しい形です。

発達した臼歯が見られるので、大型草食動物(おそらくウシ)の下顎骨と思われます。残念ながら

頭骨がないのでそれ以上はわかりません。でも標本としては両側2つそろっていて、美しい形です。

栃高博物館 55 シカの頭骨

栃高博物館 55 シカの頭骨

分類 哺乳綱 鯨偶蹄目 反芻亜目 シカ科

学名 Cervus

英名 sika deer(ニホンジカ)

ニホンジカの頭骨です。立派な角が生えています。鹿の枝角は、アントラ(Antler)と呼ばれます。

サッカーチームの名前にもなっていますよね。加工しやすいのでナイフの柄やボタン、そして刀を

置く、装飾台にもなっています。鹿の角(鹿茸、ロクジョウ)は有名な漢方薬です。ただし中国の

梅花鹿(バイカロク)の幼角(袋角)のみなので、ニホンジカからは、採取できません。

分類 哺乳綱 鯨偶蹄目 反芻亜目 シカ科

学名 Cervus

英名 sika deer(ニホンジカ)

ニホンジカの頭骨です。立派な角が生えています。鹿の枝角は、アントラ(Antler)と呼ばれます。

サッカーチームの名前にもなっていますよね。加工しやすいのでナイフの柄やボタン、そして刀を

置く、装飾台にもなっています。鹿の角(鹿茸、ロクジョウ)は有名な漢方薬です。ただし中国の

梅花鹿(バイカロク)の幼角(袋角)のみなので、ニホンジカからは、採取できません。

栃高博物館 56 イヌ科の頭骨

栃高博物館 56 イヌ科の頭骨

分類 哺乳綱 食肉目 イヌ科 イヌ属

学名 Canis

英名 Dog,Domestic dog

犬歯というくらいなので、鋭く尖った歯を持っています。さらに奥には裂肉歯と呼ばれる山型に

尖った大きな臼歯が発達しています。犬の仲間と思われますが、それ以上はわかりません。栃高

には、この大小2つの標本があります。

分類 哺乳綱 食肉目 イヌ科 イヌ属

学名 Canis

英名 Dog,Domestic dog

犬歯というくらいなので、鋭く尖った歯を持っています。さらに奥には裂肉歯と呼ばれる山型に

尖った大きな臼歯が発達しています。犬の仲間と思われますが、それ以上はわかりません。栃高

には、この大小2つの標本があります。

栃高博物館 54 ハトの骨格標本

栃高博物館 54 ハトの骨格標本

分類 鳥綱 ハト目 ハト科

学名 Columbidae

英名 pigeon

分布 世界中

今回はハトについてではなく、鳥類の骨格の特徴に目を向けてみましょう。写真を見てください。ハトの

あばら骨の前に大きな板のような骨があります。「胸骨」といいます。私たちにも、あばら骨の中央(胸の

真ん中)にあります。鳥の場合、飛ぶための胸筋が大きく発達したため、この筋肉を支える胸骨も大きく

なりました。また、中央が船の竜骨のように飛び出しているので「竜骨突起」という名称もあります。ヨット

では、さらに長い突起で、キールと呼ばれ、船の転覆を防ぎます。鳥の竜骨突起とヨットのキール。働きは

全く違うけれど、形はそっくりです。ちなみに大胸筋が「むねにく」、小胸筋が「ささみ」です。

分類 鳥綱 ハト目 ハト科

学名 Columbidae

英名 pigeon

分布 世界中

今回はハトについてではなく、鳥類の骨格の特徴に目を向けてみましょう。写真を見てください。ハトの

あばら骨の前に大きな板のような骨があります。「胸骨」といいます。私たちにも、あばら骨の中央(胸の

真ん中)にあります。鳥の場合、飛ぶための胸筋が大きく発達したため、この筋肉を支える胸骨も大きく

なりました。また、中央が船の竜骨のように飛び出しているので「竜骨突起」という名称もあります。ヨット

では、さらに長い突起で、キールと呼ばれ、船の転覆を防ぎます。鳥の竜骨突起とヨットのキール。働きは

全く違うけれど、形はそっくりです。ちなみに大胸筋が「むねにく」、小胸筋が「ささみ」です。

栃高博物館 53 タイラギ

栃高博物館 53 タイラギ(平貝)

分類 二枚貝綱 イガイ目 ハボウキガイ科

学名 Atrina pectinata

英名 Pen shell

大きさ 殻長30cm以上

分布 西太平洋からベンガル湾 日本では房総半島以南

おいしい貝柱は「閉殻筋」が生物学的な名称です。全国的に個体数が減っているので今では

高級食材になっています。「平貝」タイラガイが転じてタイラギとなったので、たまに目にする

「タイラギ貝」という名称は「昔の武士のさむらい」と同じ状況だそうです。(タイラガイの貝)

「タイラギ」の名前の由来については、あの有名な博物学者の南方熊楠が記述しています。

分類 二枚貝綱 イガイ目 ハボウキガイ科

学名 Atrina pectinata

英名 Pen shell

大きさ 殻長30cm以上

分布 西太平洋からベンガル湾 日本では房総半島以南

おいしい貝柱は「閉殻筋」が生物学的な名称です。全国的に個体数が減っているので今では

高級食材になっています。「平貝」タイラガイが転じてタイラギとなったので、たまに目にする

「タイラギ貝」という名称は「昔の武士のさむらい」と同じ状況だそうです。(タイラガイの貝)

「タイラギ」の名前の由来については、あの有名な博物学者の南方熊楠が記述しています。

栃高博物館 52 シャコガイ

栃高博物館 52 シャコガイ

分類 軟体動物門 二枚貝綱 ザルガイ科 シャコガイ亜科

学名 Tridacnidae

英名 giant clam

大きさ 最も大型のオオシャコガイは殻長2m

分布 サンゴ礁の海域

この波を打つような貝の形はシャコガイだけの特徴です。また、貝を半分開いて、外套膜

という体の一部を広げて、膜の内部にすむ植物プランクトンに光合成をさせている点も珍しい

です。シャコガイに足を挟まれて、そのまま潮が満ちてきて、溺死するという話がありますが

のんびりと光合成をしているシャコガイは、足が入ってきても強く挟みつけることは無いそう

です。だからこの話は嘘ですね。

殻長が2mある大型のオオシャコガイならば、ヴィーナスも誕生できるかな。人魚姫のベット

にもなるかな。

分類 軟体動物門 二枚貝綱 ザルガイ科 シャコガイ亜科

学名 Tridacnidae

英名 giant clam

大きさ 最も大型のオオシャコガイは殻長2m

分布 サンゴ礁の海域

この波を打つような貝の形はシャコガイだけの特徴です。また、貝を半分開いて、外套膜

という体の一部を広げて、膜の内部にすむ植物プランクトンに光合成をさせている点も珍しい

です。シャコガイに足を挟まれて、そのまま潮が満ちてきて、溺死するという話がありますが

のんびりと光合成をしているシャコガイは、足が入ってきても強く挟みつけることは無いそう

です。だからこの話は嘘ですね。

殻長が2mある大型のオオシャコガイならば、ヴィーナスも誕生できるかな。人魚姫のベット

にもなるかな。

栃高博物館 51 スイジガイ

栃高博物館 51 スイジガイ(水字貝)

分類 軟体動物 盤足目 スイショウガイ科

学名 Lambis chiragra

英名 Chiragura Spider Conch

大きさ 殻長24cm 幅16cmに達する

分布 太平洋とインド洋の熱帯域、日本では紀伊半島以南

巻き貝の仲間で、6本の尖った角状の突起ができます。この形が漢字の「水」の字に似ている

のでこの名前になりました。この写真の右側の長い3つの突起が上になるように見てください。

「水」の字が見えますか? 食用にもなり、殻は固くて丈夫なため、装飾品や貝細工の材料と

して利用されているそうです。この標本は22cmですから、大きい方ですね。貝の内部は、薄い

ピンク色で、ツルツルぴかぴか。とても美しいです。

分類 軟体動物 盤足目 スイショウガイ科

学名 Lambis chiragra

英名 Chiragura Spider Conch

大きさ 殻長24cm 幅16cmに達する

分布 太平洋とインド洋の熱帯域、日本では紀伊半島以南

巻き貝の仲間で、6本の尖った角状の突起ができます。この形が漢字の「水」の字に似ている

のでこの名前になりました。この写真の右側の長い3つの突起が上になるように見てください。

「水」の字が見えますか? 食用にもなり、殻は固くて丈夫なため、装飾品や貝細工の材料と

して利用されているそうです。この標本は22cmですから、大きい方ですね。貝の内部は、薄い

ピンク色で、ツルツルぴかぴか。とても美しいです。

栃高博物館 50 フジツボとカメノテ

栃高博物館 50 フジツボとカメノテ

分類 節足動物門 甲殻亜門 蔓脚下綱(フジツボ亜綱)

学名 フジツボBalanomorpha、カメノテPollicipes

英名 両方ともbarnacle

大きさ 数cm

分布 沿岸から深海まで(深海の熱水噴出口付近にもいます)

「富士壺」、「亀の手」と書けばわかりますよね。見たままの名前です。船底や岩に頑丈に付着する

生物で、barnacleには、物事にかじりついて離れない人という意味もあります。進化論のチャールズ・

ダーウインがフジツボの研究をしたことは世界的には有名ですが、日本ではテレビのクイズ番組に出題

されていました。エビやカニの仲間とは思えないような形状ですが、食べると同じ味がします。

分類 節足動物門 甲殻亜門 蔓脚下綱(フジツボ亜綱)

学名 フジツボBalanomorpha、カメノテPollicipes

英名 両方ともbarnacle

大きさ 数cm

分布 沿岸から深海まで(深海の熱水噴出口付近にもいます)

「富士壺」、「亀の手」と書けばわかりますよね。見たままの名前です。船底や岩に頑丈に付着する

生物で、barnacleには、物事にかじりついて離れない人という意味もあります。進化論のチャールズ・

ダーウインがフジツボの研究をしたことは世界的には有名ですが、日本ではテレビのクイズ番組に出題

されていました。エビやカニの仲間とは思えないような形状ですが、食べると同じ味がします。

栃高博物館 49 マボヤ

栃高博物館 49 マボヤ(真海鞘)

分類 脊索動物門 尾索動物亜門 ホヤ綱

学名 Ascidiacea

英名 ascidian,sea squirt

大きさ 単体のホヤは ~30cm、群体ホヤは広く大きく増殖し、船底の汚損生物

分布 世界中の海 淡水にはいない

英語の(squirt)は液体が噴出するという意味で、捕まえると、文字通り海水を噴出します。

この標本の大きさは10cm。上部には2つの突起があります。+は入水口、-は出水口です。

写真では左側に+の入水口が見えます。「ホヤ」はランプのシェード(透明なガラス製で優雅な

カーブを持つ)のことです。海水を大量に飲み込んで、浮遊している有機物を鰓でとらえて食べ

ます。英語で(filter feeder)といいます。

分類 脊索動物門 尾索動物亜門 ホヤ綱

学名 Ascidiacea

英名 ascidian,sea squirt

大きさ 単体のホヤは ~30cm、群体ホヤは広く大きく増殖し、船底の汚損生物

分布 世界中の海 淡水にはいない

英語の(squirt)は液体が噴出するという意味で、捕まえると、文字通り海水を噴出します。

この標本の大きさは10cm。上部には2つの突起があります。+は入水口、-は出水口です。

写真では左側に+の入水口が見えます。「ホヤ」はランプのシェード(透明なガラス製で優雅な

カーブを持つ)のことです。海水を大量に飲み込んで、浮遊している有機物を鰓でとらえて食べ

ます。英語で(filter feeder)といいます。

栃高博物館 48 クモヒトデ

栃高博物館 48 クモヒトデ

分類 棘皮動物門 クモヒトデ綱

学名 Ophiuroidea

英名 brittle star

大きさ 足は最長60cm

分布 沿岸から深海まで、熱帯から極地方まで。

海水が中心で淡水には生息しない。まれに汽水。

ニホンクモヒトデと、もう1種類、足に毛の量が多いもの「トゲクモヒトデ」が入っています。

英名の(brittle)は「壊れやすい、もろい」の意味です。実際捕まえてみると、足が簡単に

折れてしまいます。でも再生能力が強く、もとの足に戻ります。この写真の縦は約10cm

です。写真右側の円盤の中央が口です。おもな餌は腐肉か、さらに分解が進んだ懸濁物

(通称マリンスノー)で、深海の泥海底では生息密度が400匹/1㎡という高密度の場所

があります。

分類 棘皮動物門 クモヒトデ綱

学名 Ophiuroidea

英名 brittle star

大きさ 足は最長60cm

分布 沿岸から深海まで、熱帯から極地方まで。

海水が中心で淡水には生息しない。まれに汽水。

ニホンクモヒトデと、もう1種類、足に毛の量が多いもの「トゲクモヒトデ」が入っています。

英名の(brittle)は「壊れやすい、もろい」の意味です。実際捕まえてみると、足が簡単に

折れてしまいます。でも再生能力が強く、もとの足に戻ります。この写真の縦は約10cm

です。写真右側の円盤の中央が口です。おもな餌は腐肉か、さらに分解が進んだ懸濁物

(通称マリンスノー)で、深海の泥海底では生息密度が400匹/1㎡という高密度の場所

があります。

栃高博物館 47 ウミシダ

栃高博物館 47 ウミシダ

分類 棘皮動物門 ウミユリ綱 ウミシダ科

学名 Comaturida

英名 feather-stars

大きさ ニッポンウミシダは10~20cm

分布 日本沿岸部 サンゴ礁では数も色も大きさも豊富

ウミユリ(海百合)、ウミシダ(海羊歯)ともに植物ではありません。ウミユリは葛生の石灰岩中に化石として

たくさん出ます。壊れやすい体なので、化石は小さい円筒型になっています。深海には生きているウミユリも

います。ニッポンウミシダは日本の沿岸部に普通ですが、別名「コマチ」といいます。学名のComatusからき

ていて、ラテン語で「毛状の」という意味を持っています。とても動物には見えませんが、実に優雅に泳ぎます。

毛のような、シダの葉のような体を、360度に大きく広げて、海水に含まれる細かい有機物を集めて食べます。

分類 棘皮動物門 ウミユリ綱 ウミシダ科

学名 Comaturida

英名 feather-stars

大きさ ニッポンウミシダは10~20cm

分布 日本沿岸部 サンゴ礁では数も色も大きさも豊富

ウミユリ(海百合)、ウミシダ(海羊歯)ともに植物ではありません。ウミユリは葛生の石灰岩中に化石として

たくさん出ます。壊れやすい体なので、化石は小さい円筒型になっています。深海には生きているウミユリも

います。ニッポンウミシダは日本の沿岸部に普通ですが、別名「コマチ」といいます。学名のComatusからき

ていて、ラテン語で「毛状の」という意味を持っています。とても動物には見えませんが、実に優雅に泳ぎます。

毛のような、シダの葉のような体を、360度に大きく広げて、海水に含まれる細かい有機物を集めて食べます。

栃高博物館 46 ウミケムシ

栃高博物館 46 ウミケムシ(海毛虫)

分類 環形動物門多毛綱ウミケムシ科

学名 Chloeia flava

大きさ 5~10cm

分布 日本では中部以南

その名のとおり海の毛虫、おまけに毒があります。標本液がなくなったため、Vの字に曲がって乾燥標本

になってしまいましたが、伸ばせば6cmあります。体には節があり、体側からたくさんの長い毛が生えて

います。釣り針にかかることもあるそうです。絶対にさわらないように。

分類 環形動物門多毛綱ウミケムシ科

学名 Chloeia flava

大きさ 5~10cm

分布 日本では中部以南

その名のとおり海の毛虫、おまけに毒があります。標本液がなくなったため、Vの字に曲がって乾燥標本

になってしまいましたが、伸ばせば6cmあります。体には節があり、体側からたくさんの長い毛が生えて

います。釣り針にかかることもあるそうです。絶対にさわらないように。

栃高博物館 45 タツノオトシゴ

栃高博物館 45 タツノオトシゴ

分類 トゲウオ目 ヨウジウオ亜目 タツノオトシゴ属

学名 Hippocampus

英名 Seahorse

大きさ 1.4cm~35cm(標本は3cm)

分布 熱帯から温帯の浅い海

ヨウジウオの時にタツノオトシゴも紹介しました。同じ仲間です。体は鱗が変化した環状の硬い

甲板に覆われて、凹凸があります。写真ではその様子がよくわかると思います。この仲間は体を

直立させて、頭を前に向ける姿勢をとるので竜や馬に見えます。そのため「竜の落とし子」「海馬」

「竜宮の駒」「Seahorse」などの名前がつきました。大型種は漢方薬として珍重され、乱獲の末に

ワシントン条約の(輸出入に許可証が必要)のレベルになっています。

分類 トゲウオ目 ヨウジウオ亜目 タツノオトシゴ属

学名 Hippocampus

英名 Seahorse

大きさ 1.4cm~35cm(標本は3cm)

分布 熱帯から温帯の浅い海

ヨウジウオの時にタツノオトシゴも紹介しました。同じ仲間です。体は鱗が変化した環状の硬い

甲板に覆われて、凹凸があります。写真ではその様子がよくわかると思います。この仲間は体を

直立させて、頭を前に向ける姿勢をとるので竜や馬に見えます。そのため「竜の落とし子」「海馬」

「竜宮の駒」「Seahorse」などの名前がつきました。大型種は漢方薬として珍重され、乱獲の末に

ワシントン条約の(輸出入に許可証が必要)のレベルになっています。

栃高博物館 44 ハコフグ

栃高博物館 44 ハコフグ

分類 フグ目 ハコフグ科

学名 Ostracion immaculatus

大きさ 20~40cm(この標本は6cmで幼魚)

分布 日本中部以南

大きな目に2本の角、おちょぼ口。愛らしい姿。体全体が箱形なのでこの名前になりました。

皮膚には六角形の骨板が発達しています。サッカーボール模様ですね。さかなくんの帽子は

ハコフグの仲間だそうです。

分類 フグ目 ハコフグ科

学名 Ostracion immaculatus

大きさ 20~40cm(この標本は6cmで幼魚)

分布 日本中部以南

大きな目に2本の角、おちょぼ口。愛らしい姿。体全体が箱形なのでこの名前になりました。

皮膚には六角形の骨板が発達しています。サッカーボール模様ですね。さかなくんの帽子は

ハコフグの仲間だそうです。

栃高博物館 43 サソリ

栃高博物館 43 サソリ(蝎、蠍)

分類 節足動物門 クモ綱サソリ目

学名 Scorpiones

大きさ 数センチからダイオウサソリの30cm

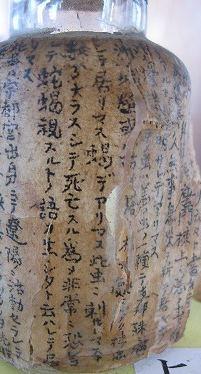

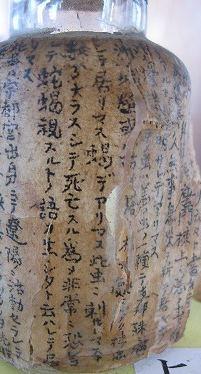

瓶の大きさは6cm×3.2cm。この小さな標本瓶の周りには、細かい文字がびっしり書き込まれていました。

紙の縦は4.5cmで、中央の「蝎」の字の大きさは3mmです。では読んでみましょう。( )の部分はよく読め

ませんでした。写真中央の行から左へ「ニテ居リマス蝎デアリマス此虫ニササレマスト (?3大)ラスシテ死亡

スル為メ恐レラ レテ蛇蝎視スルトノ語ガ生ジタと云ハレテ居 リマス(改行) 此虫ハ宇都宮出身ニテ遼陽ニ

活動セラレテ」。 この文章の別なところに「第十四師団駐満」「渡満シタオリ」「寄贈」という記述もあります。

日付は見つかりませんでした。調べてみると、かつて宇都宮に第十四師団があり、満州に行っていることが

わかりました。右の写真は、ちょっと壊れていますがサソリです。手前に毒針が見えます。このサイズの小さな

サソリが強い毒性を持っています。この恐ろしいサソリを生徒にも是非知ってほしいという教育的な気持ちから

学校に寄贈されたと思われます。

分類 節足動物門 クモ綱サソリ目

学名 Scorpiones

大きさ 数センチからダイオウサソリの30cm

瓶の大きさは6cm×3.2cm。この小さな標本瓶の周りには、細かい文字がびっしり書き込まれていました。

紙の縦は4.5cmで、中央の「蝎」の字の大きさは3mmです。では読んでみましょう。( )の部分はよく読め

ませんでした。写真中央の行から左へ「ニテ居リマス蝎デアリマス此虫ニササレマスト (?3大)ラスシテ死亡

スル為メ恐レラ レテ蛇蝎視スルトノ語ガ生ジタと云ハレテ居 リマス(改行) 此虫ハ宇都宮出身ニテ遼陽ニ

活動セラレテ」。 この文章の別なところに「第十四師団駐満」「渡満シタオリ」「寄贈」という記述もあります。

日付は見つかりませんでした。調べてみると、かつて宇都宮に第十四師団があり、満州に行っていることが

わかりました。右の写真は、ちょっと壊れていますがサソリです。手前に毒針が見えます。このサイズの小さな

サソリが強い毒性を持っています。この恐ろしいサソリを生徒にも是非知ってほしいという教育的な気持ちから

学校に寄贈されたと思われます。

栃高博物館 42 象牙

栃高博物館 42 象牙

分類 哺乳綱ゾウ目ゾウ科

学名 Elephantidae

英名 elephant 象牙はivory

大きさ 分布 アフリカ アジア

ゾウの最大に発達した門歯です。先も元も割れていて、ちょっと傷んでいますが紛れもない象牙です。

重さは3.5kgあり、ずっしり重いです。エボニー(黒檀の木 ebony)とアイボリー(ivory)はピアノの

鍵盤として使われ、隣同士です。そういえば、ポールマッカートニーとスティービーワンダーが歌って

いました。(ebony and ivory) 今では象の保護のため、象牙を取ってもいけないし、取引もでき

ません。

分類 哺乳綱ゾウ目ゾウ科

学名 Elephantidae

英名 elephant 象牙はivory

大きさ 分布 アフリカ アジア

ゾウの最大に発達した門歯です。先も元も割れていて、ちょっと傷んでいますが紛れもない象牙です。

重さは3.5kgあり、ずっしり重いです。エボニー(黒檀の木 ebony)とアイボリー(ivory)はピアノの

鍵盤として使われ、隣同士です。そういえば、ポールマッカートニーとスティービーワンダーが歌って

いました。(ebony and ivory) 今では象の保護のため、象牙を取ってもいけないし、取引もでき

ません。

1999年11月26日開設

7

2

8

9

1

0

1

栃木県立

栃木高等学校

〒328-0016

栃木県栃木市入舟町12-4

TEL 0282-22-2595

FAX 0282-22-2534

※ 画像等の無断転載・引用を禁止します

お知らせ