文字

背景

行間

栃高博物館

歴史ある栃木高校に眠るお宝の標本たちを紹介します

栃高博物館 41 ホラガイ

栃高博物館 41 ホラガイ(法螺貝)

分類 軟体動物門 腹足綱 ホラガイ属

学名 Charonia tritonis

英名 trumpet shell

大きさ 大きいもので40cm

分布 熱帯の海

ホタテガイに続いてホラガイです。この標本も大きいです(30cm)。楽器として使われ、「ほら吹き」

として言葉に使われ、誰もが知っている巻き貝です。熱帯のサンゴ礁では、サンゴの天敵オニヒトデ

を食べてくれます。世界最大の巻き貝は、アラフラ海(オーストラリアとニューギニアの間の海)にいる

アラフラオオニシで80cmになるそうです。上には上がいますね。

分類 軟体動物門 腹足綱 ホラガイ属

学名 Charonia tritonis

英名 trumpet shell

大きさ 大きいもので40cm

分布 熱帯の海

ホタテガイに続いてホラガイです。この標本も大きいです(30cm)。楽器として使われ、「ほら吹き」

として言葉に使われ、誰もが知っている巻き貝です。熱帯のサンゴ礁では、サンゴの天敵オニヒトデ

を食べてくれます。世界最大の巻き貝は、アラフラ海(オーストラリアとニューギニアの間の海)にいる

アラフラオオニシで80cmになるそうです。上には上がいますね。

栃高博物館 40 ホタテガイ

栃高博物館 40 ホタテガイ(帆立貝)

分類 二枚貝綱 イタヤガイ科

学名 Mizuhopecten yessoensis

英名 Japanese scallop

大きさ 20cm(この標本は17cm)

分布 冷水域 漁業が成り立つのは三陸より北

ホタテは珍しいものではありません。でも大きさを見てください。このサイズは珍しいと思います。

でも、ヴィーナスが誕生するには、まだまだ小さいです。天敵のヒトデが近づくと、貝柱の筋肉で殻を

開閉させて、泳いで逃げます。その映像を見ると笑顔になります。

分類 二枚貝綱 イタヤガイ科

学名 Mizuhopecten yessoensis

英名 Japanese scallop

大きさ 20cm(この標本は17cm)

分布 冷水域 漁業が成り立つのは三陸より北

ホタテは珍しいものではありません。でも大きさを見てください。このサイズは珍しいと思います。

でも、ヴィーナスが誕生するには、まだまだ小さいです。天敵のヒトデが近づくと、貝柱の筋肉で殻を

開閉させて、泳いで逃げます。その映像を見ると笑顔になります。

栃高博物館 39 タカアシガニ

栃高博物館 39 タカアシガニ

分類 節足動物門 甲殻亜門 クモガニ科 タカアシガニ属

学名 Macrocheira kaempferi

英名 Japanese spider crab

大きさ 足を広げると3mを超えるものもいる

分布 東シナ海 駿河湾 土佐湾

タカアシガニは1属1種で世界最大のカニです。学名にMacroがついています。駿河湾では食用に

しており、この甲羅も駿河湾産です。甲羅の長さ(縦)は40cmにもなるそうですから、この標本はまだ

小さい方ですね。(約24cm) このカニは飼育が比較的容易なので、水族館などで生きている様子

を見ることができます。

分類 節足動物門 甲殻亜門 クモガニ科 タカアシガニ属

学名 Macrocheira kaempferi

英名 Japanese spider crab

大きさ 足を広げると3mを超えるものもいる

分布 東シナ海 駿河湾 土佐湾

タカアシガニは1属1種で世界最大のカニです。学名にMacroがついています。駿河湾では食用に

しており、この甲羅も駿河湾産です。甲羅の長さ(縦)は40cmにもなるそうですから、この標本はまだ

小さい方ですね。(約24cm) このカニは飼育が比較的容易なので、水族館などで生きている様子

を見ることができます。

栃高博物館 38 ヒトデ

栃高博物館 38 ヒトデ

分類 棘皮動物門 星形動物亜門 ヒトデ綱

学名 Asteroidea

英名 starfish

大きさ 40cmになるものもいる

分布 浅海から深海まで 淡水にはいない

標本瓶左二つと手前の乾燥標本2つがヒトデの仲間です。中央右側はウミシダで右端はクモヒトデです。

ウミシダとクモヒトデは後ほど紹介します。ヒトデは棘皮動物に属し、ウニやナマコと同じ仲間です。基本

的に肉食で、二枚貝も好物です。食事方法はちょっと変わっています。体の裏側の中央に口があり、そこ

から薄い膜のような胃袋を、反転して外に出します。貝殻の隙間から少しずつ貝の内部に進入し、胃液を

出して、その場で消化しながら栄養を吸収します。目に浮かべてみましょう。浮かばないかもしれません。

分類 棘皮動物門 星形動物亜門 ヒトデ綱

学名 Asteroidea

英名 starfish

大きさ 40cmになるものもいる

分布 浅海から深海まで 淡水にはいない

標本瓶左二つと手前の乾燥標本2つがヒトデの仲間です。中央右側はウミシダで右端はクモヒトデです。

ウミシダとクモヒトデは後ほど紹介します。ヒトデは棘皮動物に属し、ウニやナマコと同じ仲間です。基本

的に肉食で、二枚貝も好物です。食事方法はちょっと変わっています。体の裏側の中央に口があり、そこ

から薄い膜のような胃袋を、反転して外に出します。貝殻の隙間から少しずつ貝の内部に進入し、胃液を

出して、その場で消化しながら栄養を吸収します。目に浮かべてみましょう。浮かばないかもしれません。

栃高博物館 37 カイメン

栃高博物館 37 カイメン(海綿)

分類 海綿動物門

学名 Porifera

英名 Sponge

大きさ 数ミリから1mを越すものまである。写真中央のすり鉢状の海綿は直径12cm

分布 熱帯から極地方までの海(まれに淡水にもいる)

もっとも原始的な多細胞の動物。淡水の海綿ではロシアのバイカル湖にいる緑色の海綿が有名です。

写真手前の3つは沐浴海綿で手触り最高です。カイメンの作る成分は「スポンジン」といい、総ての動物

がもつコラーゲンの祖先物質だそうです。写真左の「トウナスカイメン」ですが、形が唐茄子(カボチャの

別称)に似ているので、この名前がつきました。

分類 海綿動物門

学名 Porifera

英名 Sponge

大きさ 数ミリから1mを越すものまである。写真中央のすり鉢状の海綿は直径12cm

分布 熱帯から極地方までの海(まれに淡水にもいる)

もっとも原始的な多細胞の動物。淡水の海綿ではロシアのバイカル湖にいる緑色の海綿が有名です。

写真手前の3つは沐浴海綿で手触り最高です。カイメンの作る成分は「スポンジン」といい、総ての動物

がもつコラーゲンの祖先物質だそうです。写真左の「トウナスカイメン」ですが、形が唐茄子(カボチャの

別称)に似ているので、この名前がつきました。

栃高博物館 36 イソバナ

栃高博物館 36 イソバナ(磯花)

分類 刺胞動物門花虫綱ヤギ目イソバナ科

学名 Melithaea flabellifera

分布 沿岸の岩礁地帯

標本になっても、赤い色が健在です。なぜかこんなにたくさんあります。サンゴの仲間ですが、骨格は

もろいです。ずいぶん前になりますが、阿字ヶ浦(茨城県)の磯の岩の隙間に潜ったとき、イソバナの赤色

の美しさに驚いたことがあります。 「44.7.27」と墨で書いてあります。昭和ではなく、明治ではないか

と現在調査中です。

分類 刺胞動物門花虫綱ヤギ目イソバナ科

学名 Melithaea flabellifera

分布 沿岸の岩礁地帯

標本になっても、赤い色が健在です。なぜかこんなにたくさんあります。サンゴの仲間ですが、骨格は

もろいです。ずいぶん前になりますが、阿字ヶ浦(茨城県)の磯の岩の隙間に潜ったとき、イソバナの赤色

の美しさに驚いたことがあります。 「44.7.27」と墨で書いてあります。昭和ではなく、明治ではないか

と現在調査中です。

栃高博物館 35 コルク

栃高博物館 35 コルク(コルク樫の樹皮)

分類 ブナ科コナラ属

学名 Quercus suber

英名 Cork Oak

大きさ 木の幹が25~30cm

分布 地中海地方原産(主な産地はポルトガル)

初めての植物標本です。最初見たときは何だろうと思いました。40×30cm、厚みが45mm。

木は間違いないので、結構重いだろうと思ったら、驚くほど軽い(460g)。表はひびだらけですが、裏を見ると

コルクだとわかりました。成長したコルク樫の木からは10年ごとに樹皮をはぎ取るそうです。樫の木は

切り倒す必要はありません。

分類 ブナ科コナラ属

学名 Quercus suber

英名 Cork Oak

大きさ 木の幹が25~30cm

分布 地中海地方原産(主な産地はポルトガル)

初めての植物標本です。最初見たときは何だろうと思いました。40×30cm、厚みが45mm。

木は間違いないので、結構重いだろうと思ったら、驚くほど軽い(460g)。表はひびだらけですが、裏を見ると

コルクだとわかりました。成長したコルク樫の木からは10年ごとに樹皮をはぎ取るそうです。樫の木は

切り倒す必要はありません。

栃高博物館 34 ウマの蹄(ひづめ)

栃高博物館 34 ウマの蹄(ひづめ)

分類 ウマ目(奇蹄目)ウマ科

学名 Equus caballus

英名 Horse

蹄鉄付きのウマの蹄の標本です。明治以前は蹄鉄の知識がないため専用のわらじを履くか、

あるいは何もつけなかったそうです。ウマの蹄は人間の中指の爪に相当します。蹄は外側が厚く、

内側には骨、血管があります。だから蹄鉄はU字型で、爪の厚い外側に釘付けしたのですね。

上の写真では、蹄鉄を止めるための釘が左右対称に6カ所見えます。下の写真は裏から見た

ものです。かなり錆びているので写真ではよく見えませんが、釘の頭が6カ所確認できました。

分類 ウマ目(奇蹄目)ウマ科

学名 Equus caballus

英名 Horse

蹄鉄付きのウマの蹄の標本です。明治以前は蹄鉄の知識がないため専用のわらじを履くか、

あるいは何もつけなかったそうです。ウマの蹄は人間の中指の爪に相当します。蹄は外側が厚く、

内側には骨、血管があります。だから蹄鉄はU字型で、爪の厚い外側に釘付けしたのですね。

上の写真では、蹄鉄を止めるための釘が左右対称に6カ所見えます。下の写真は裏から見た

ものです。かなり錆びているので写真ではよく見えませんが、釘の頭が6カ所確認できました。

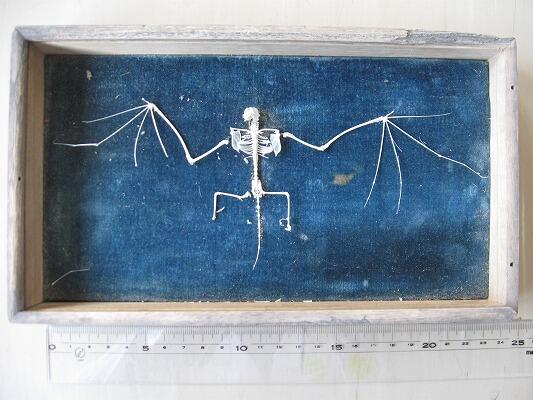

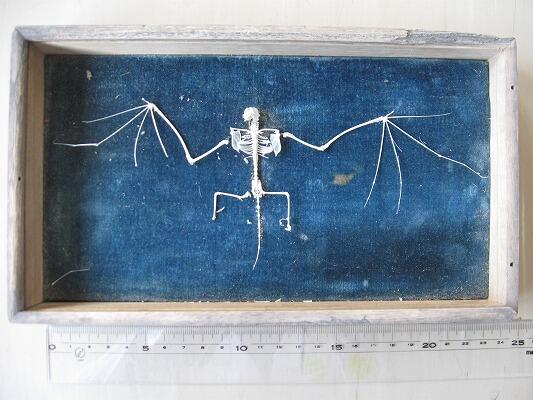

栃高博物館 33 コウモリ

栃高博物館 33 コウモリ

分類 哺乳綱コウモリ目(翼手目)

学名 Chiroptera

英名 bat

大きさ 数cmから大きいもので1.7m

(栃高周辺に飛んでいるのは10cmぐらいのアブラコウモリ)

分布 南極以外の全大陸と島々

木製の箱にガラスのふた。青いベルベットの布の上に、美しく展開する繊細な骨。

長い年月の中で箱も布も骨も痛んでいますが、美的感覚にあふれた、すばらしい作品

です。コウモリの翼は五本の指を思いっきり伸ばして、その間に皮膜を張った構造です。

この標本は羽を広げると25cmあります。また、哺乳類で上記の分布域は驚異的。

分類 哺乳綱コウモリ目(翼手目)

学名 Chiroptera

英名 bat

大きさ 数cmから大きいもので1.7m

(栃高周辺に飛んでいるのは10cmぐらいのアブラコウモリ)

分布 南極以外の全大陸と島々

木製の箱にガラスのふた。青いベルベットの布の上に、美しく展開する繊細な骨。

長い年月の中で箱も布も骨も痛んでいますが、美的感覚にあふれた、すばらしい作品

です。コウモリの翼は五本の指を思いっきり伸ばして、その間に皮膜を張った構造です。

この標本は羽を広げると25cmあります。また、哺乳類で上記の分布域は驚異的。

栃高博物館 32 コウイカ

栃高博物館 32 コウイカ

分類 軟体動物門 頭足綱 コウイカ目

学名 Sepiida

英名 Cuttlefish

大きさ 10cmぐらいから50cm超

分布 熱帯から温帯の海

スーパーや魚屋ではあまりお目にかかれない、コウイカというイカの仲間の体内にある甲羅

です。コウイカのコウは「甲」です。標本ですが、小さい方は、私が購入して、生物クラスで解剖

したスミイカというコウイカの仲間です。甲羅は10cm、肉のついた大きさは足を含んで15cm。

上が栃高の標本、なんと42cm。スミイカと同じ比率で換算すると、体長63cm。おそらく

コブシメと思われます。コウイカの吐く墨はセピアといいます。学名もSepiidaです。

分類 軟体動物門 頭足綱 コウイカ目

学名 Sepiida

英名 Cuttlefish

大きさ 10cmぐらいから50cm超

分布 熱帯から温帯の海

スーパーや魚屋ではあまりお目にかかれない、コウイカというイカの仲間の体内にある甲羅

です。コウイカのコウは「甲」です。標本ですが、小さい方は、私が購入して、生物クラスで解剖

したスミイカというコウイカの仲間です。甲羅は10cm、肉のついた大きさは足を含んで15cm。

上が栃高の標本、なんと42cm。スミイカと同じ比率で換算すると、体長63cm。おそらく

コブシメと思われます。コウイカの吐く墨はセピアといいます。学名もSepiidaです。

栃高博物館 31 イシサンゴ

栃高博物館 31 イシサンゴ

分類 刺胞動物門 花虫綱 六放サンゴ亜綱 イシサンゴ目

学名 Scleractinia

英名 coral

大きさ 群体なのでかなり大きくなる(個虫は数mm)

分布 サンゴ礁

イシサンゴのコレクションです。生きているときは共生藻の植物プランクトンが体内に

いるので色合いがあります。表面の個虫(サンゴ虫)が死んでしまうと、炭酸カルシウム

の白い骨格だけになり、お土産屋の店先に並ぶことになります。表面の小さい穴や、少

し大きい穴にサンゴ虫が住んでいます。(住んでいました) サンゴ虫は虫ではなく、ポリ

プという、イソギンチャクの小型版のような生き物です。

分類 刺胞動物門 花虫綱 六放サンゴ亜綱 イシサンゴ目

学名 Scleractinia

英名 coral

大きさ 群体なのでかなり大きくなる(個虫は数mm)

分布 サンゴ礁

イシサンゴのコレクションです。生きているときは共生藻の植物プランクトンが体内に

いるので色合いがあります。表面の個虫(サンゴ虫)が死んでしまうと、炭酸カルシウム

の白い骨格だけになり、お土産屋の店先に並ぶことになります。表面の小さい穴や、少

し大きい穴にサンゴ虫が住んでいます。(住んでいました) サンゴ虫は虫ではなく、ポリ

プという、イソギンチャクの小型版のような生き物です。

栃高博物館 30 アワビ

栃高博物館 30 アワビ

分類 軟体動物腹足綱ミミガイ科アワビ属

学名 Haliotis

英名 abalone

大きさ 5~20cm

分布 世界の海

スーパーや魚屋さんでも売っているので珍しくはありませんが、大きさを見てください。

18cmのアワビはあまりお目にかかれないと思います。アワビには穴が4~5個あります。

この標本は4つです。この穴は成長すると新たに増えて、古い穴(アワビにとっては若い

ときの穴)はふさがっていきます。下の写真を見るとよくわかります。貝の裏側は美しい

真珠光沢があります。ボタンを作ったり、薄く切り出して螺鈿細工に使ったりします。

分類 軟体動物腹足綱ミミガイ科アワビ属

学名 Haliotis

英名 abalone

大きさ 5~20cm

分布 世界の海

スーパーや魚屋さんでも売っているので珍しくはありませんが、大きさを見てください。

18cmのアワビはあまりお目にかかれないと思います。アワビには穴が4~5個あります。

この標本は4つです。この穴は成長すると新たに増えて、古い穴(アワビにとっては若い

ときの穴)はふさがっていきます。下の写真を見るとよくわかります。貝の裏側は美しい

真珠光沢があります。ボタンを作ったり、薄く切り出して螺鈿細工に使ったりします。

栃高博物館 29 ハクジラの歯

栃高博物館 29 ハクジラの歯

分類 哺乳綱鯨偶蹄目ハクジラ亜目

学名 Odontoceti

英名 sperm whale(マッコウクジラ)

大きさ 12~18m、25~50t 標本の歯は15cmで300g

分布 外洋

クジラヒゲの後は、歯鯨の歯を紹介します。ハクジラの代表はマッコウクジラですが、この歯も

おそらくマッコウクジラだと思います。(多く販売されているので) ハクジラは他に、水族館で人気

者のイルカ、ゴンドウクジラ、シャチなどがいます。ヒゲ鯨はその食性と大きさから、飼育は困難です。

分類 哺乳綱鯨偶蹄目ハクジラ亜目

学名 Odontoceti

英名 sperm whale(マッコウクジラ)

大きさ 12~18m、25~50t 標本の歯は15cmで300g

分布 外洋

クジラヒゲの後は、歯鯨の歯を紹介します。ハクジラの代表はマッコウクジラですが、この歯も

おそらくマッコウクジラだと思います。(多く販売されているので) ハクジラは他に、水族館で人気

者のイルカ、ゴンドウクジラ、シャチなどがいます。ヒゲ鯨はその食性と大きさから、飼育は困難です。

栃高博物館 28 クマノアシツキ

栃高博物館 28 クマノアシツキ

分類 環形動物門多毛綱ハボウキゴカイ目クマノアシツキ科

学名 Acrocirrus validus

大きさ 10cmぐらい(この標本も10cmで太さ1cm)

分布 潮間帯の転石の下

頭から触手が出ていますがこれはエラです。ゴカイの仲間で、陸ではミミズが同類

です。ゴカイは形が多様で、特に体からヒモ状、糸状の突起が数本(この標本)から

数十本出す「ミズヒキゴカイ」、色鮮やかな扇のようなエラを出す「かんざしゴカイ」

もいます。この不思議な名前は、最初の発見地、紀伊半島の熊野が由来だそうです。

でも、アシツキの由来はわかりませんでした。

分類 環形動物門多毛綱ハボウキゴカイ目クマノアシツキ科

学名 Acrocirrus validus

大きさ 10cmぐらい(この標本も10cmで太さ1cm)

分布 潮間帯の転石の下

頭から触手が出ていますがこれはエラです。ゴカイの仲間で、陸ではミミズが同類

です。ゴカイは形が多様で、特に体からヒモ状、糸状の突起が数本(この標本)から

数十本出す「ミズヒキゴカイ」、色鮮やかな扇のようなエラを出す「かんざしゴカイ」

もいます。この不思議な名前は、最初の発見地、紀伊半島の熊野が由来だそうです。

でも、アシツキの由来はわかりませんでした。

栃高博物館 27 モグラの骨格

栃高博物館 27 モグラの骨格

分類 哺乳綱トガリネズミ目モグラ科

学名 Talpidae

英名 mole

大きさ この標本は約13cm

分布 アジア ヨーロッパ 北アメリカ

名前は知っているし、モグラの土の塚(molehill)も見たことあるけれど、生きたモグラは見たこと

ないですね。たまに見るのが、干からびた死体だったりするものだから、「モグラは太陽の光を浴びる

と死ぬ」なんていう噂を信じてしまう。(干からびた標本もあります)

モグラの骨格をみると、後脚は普通ですが、前脚がかなり特徴的です。土を力強く掘っていくため

骨格も力強く、がっちりした肩関節、そして手のひらは平たく大きく、鋭い爪も立派です。

分類 哺乳綱トガリネズミ目モグラ科

学名 Talpidae

英名 mole

大きさ この標本は約13cm

分布 アジア ヨーロッパ 北アメリカ

名前は知っているし、モグラの土の塚(molehill)も見たことあるけれど、生きたモグラは見たこと

ないですね。たまに見るのが、干からびた死体だったりするものだから、「モグラは太陽の光を浴びる

と死ぬ」なんていう噂を信じてしまう。(干からびた標本もあります)

モグラの骨格をみると、後脚は普通ですが、前脚がかなり特徴的です。土を力強く掘っていくため

骨格も力強く、がっちりした肩関節、そして手のひらは平たく大きく、鋭い爪も立派です。

栃高博物館 26 水牛の角

栃高博物館 26 水牛の角

分類 ウシ目ウシ科アジアスイギュウ属

学名 Bubalus arnee

英名 Water buffalo

大きさ 大きい個体は体長3m体重1トン。角の長さ最長2m(標本約50cm)

分布 インド、東南アジア

断面が三角形をしているのが大きな特徴。中は空洞です。中まで詰まった先端部が印鑑作りに

使われます。その名のとおり、よく水浴びをし、暑さ対策や、虫除けに泥浴びもします。ウシよりも

沼地での行動に適応しているので、水田には水牛です。タイでは水牛に田んぼの脇の草を食べ

させて、除草の手間や農薬を省いているそうです。

分類 ウシ目ウシ科アジアスイギュウ属

学名 Bubalus arnee

英名 Water buffalo

大きさ 大きい個体は体長3m体重1トン。角の長さ最長2m(標本約50cm)

分布 インド、東南アジア

断面が三角形をしているのが大きな特徴。中は空洞です。中まで詰まった先端部が印鑑作りに

使われます。その名のとおり、よく水浴びをし、暑さ対策や、虫除けに泥浴びもします。ウシよりも

沼地での行動に適応しているので、水田には水牛です。タイでは水牛に田んぼの脇の草を食べ

させて、除草の手間や農薬を省いているそうです。

栃高博物館 25 シカの脚の骨格

栃高博物館 25 シカ(ニホンジカ)の脚の骨格

分類 偶蹄目反芻亜目

学名 Cerbas nippon

英名 sika deer

大きさ この標本は90cm

分布 アムールからベトナムに及ぶ東アジア沿岸部、日本

学名にnipponとありますが、日本の固有種ではありません。この標本は前脚です。

骨は上から、広がりのある肩甲骨、次は上腕骨、あいだの関節は肩になります。次に右上方に

出っ張って下に向かう2本の骨が前腕骨。つまり出っ張りの部分にある関節は、ひじにあたり

ます。そして、骨の右にある30cmのものさしの上端の横が、手首にあたる関節になります。

一番下から10cmの位置の、45度下方に曲がる関節は、指の根元の関節になります。

整理すると、写真中央ひじ関節に大きな出っ張りがあり、手首から指先まで約30cmあるのが

前脚の骨格の構造です。人と同じ哺乳類で同じ構造ですが、形と部分の長さがかなり違います。

そして、大きく違うのは、この前脚で走ることです。

分類 偶蹄目反芻亜目

学名 Cerbas nippon

英名 sika deer

大きさ この標本は90cm

分布 アムールからベトナムに及ぶ東アジア沿岸部、日本

学名にnipponとありますが、日本の固有種ではありません。この標本は前脚です。

骨は上から、広がりのある肩甲骨、次は上腕骨、あいだの関節は肩になります。次に右上方に

出っ張って下に向かう2本の骨が前腕骨。つまり出っ張りの部分にある関節は、ひじにあたり

ます。そして、骨の右にある30cmのものさしの上端の横が、手首にあたる関節になります。

一番下から10cmの位置の、45度下方に曲がる関節は、指の根元の関節になります。

整理すると、写真中央ひじ関節に大きな出っ張りがあり、手首から指先まで約30cmあるのが

前脚の骨格の構造です。人と同じ哺乳類で同じ構造ですが、形と部分の長さがかなり違います。

そして、大きく違うのは、この前脚で走ることです。

栃高博物館 24 クジラヒゲ

栃高博物館 24 クジラヒゲ

分類 クジラ類ヒゲクジラ亜目

学名 Misticeti

英名 baleen whale

大きさ 標本は70cm

分布 世界中の海

世界最大のヒゲクジラはシロナガスクジラの30mです。クジラにはヒゲクジラとハ(歯)クジラ

がいます。ヒゲクジラの仲間は、この写真のようなクジラヒゲを、普通は歯のある所に、200~

400枚ぐらい並べて、オキアミなどの小さな生物を海水から濾し取って、餌だけ飲み込みます。

クジラヒゲは、上あごにしか生えていません。ハクジラ(歯鯨)の歯は、私たちと同じように、

両あごに生えています。ピノキオはヒゲクジラに飲まれたのでしょうか。私たちや歯鯨その他

多くの歯をもつ生き物は、よく噛んでから飲み込むので。

分類 クジラ類ヒゲクジラ亜目

学名 Misticeti

英名 baleen whale

大きさ 標本は70cm

分布 世界中の海

世界最大のヒゲクジラはシロナガスクジラの30mです。クジラにはヒゲクジラとハ(歯)クジラ

がいます。ヒゲクジラの仲間は、この写真のようなクジラヒゲを、普通は歯のある所に、200~

400枚ぐらい並べて、オキアミなどの小さな生物を海水から濾し取って、餌だけ飲み込みます。

クジラヒゲは、上あごにしか生えていません。ハクジラ(歯鯨)の歯は、私たちと同じように、

両あごに生えています。ピノキオはヒゲクジラに飲まれたのでしょうか。私たちや歯鯨その他

多くの歯をもつ生き物は、よく噛んでから飲み込むので。

栃高博物館 23 ヨウジウオ

栃高博物館 23 ヨウジウオ(楊枝魚)

分類 トゲウオ目ヨウジウオ科ヨウジウオ属

学名 Syngnathus schlegeli

英名 Seaweed pipefish

大きさ 最大30cm(標本は大きいほうが18cm)

分布 日本各地のアマモ場

2匹います。写真中央の標本は目がはっきり見え、目の上方に長い口があり

ます。口はストロー状でおちょぼ口です。小さな動物性のプランクトンを吸い込

むように食べます。タツノオトシゴに近い形状です。楊枝のように細いので、

その名がつきました。わかりやすいですね。タツノオトシゴはヨウジウオ科

タツノオトシゴ属で同じ仲間です。ヨウジウオを太らせて、頭を曲げ、尻尾を巻

けば、ハイ、タツノオトシゴの出来上がり。

分類 トゲウオ目ヨウジウオ科ヨウジウオ属

学名 Syngnathus schlegeli

英名 Seaweed pipefish

大きさ 最大30cm(標本は大きいほうが18cm)

分布 日本各地のアマモ場

2匹います。写真中央の標本は目がはっきり見え、目の上方に長い口があり

ます。口はストロー状でおちょぼ口です。小さな動物性のプランクトンを吸い込

むように食べます。タツノオトシゴに近い形状です。楊枝のように細いので、

その名がつきました。わかりやすいですね。タツノオトシゴはヨウジウオ科

タツノオトシゴ属で同じ仲間です。ヨウジウオを太らせて、頭を曲げ、尻尾を巻

けば、ハイ、タツノオトシゴの出来上がり。

栃高博物館 22 サナダムシ(裂頭条虫)

栃高博物館 22 サナダムシ(裂頭条虫)

分類 扁形動物門条虫綱

学名 Eucestoda

英名 Tapeworm

大きさ 10m以上になる。

標本は20cm×10(折りたたみ)=200cm。 2mです。

分布 脊椎動物の消化管

「サナダ」は真田紐からきています。真田紐は帯留めなどに使う平たい紐です。

この標本には「人体腸管寄生 裂頭条虫」と書いてあります。見ずらいですが、

中央に細い部分が見え、横糸で折り返して、下に向かっています。その先がサナ

ダムシの最も重要な頭部ですが途中で切れてしまったようです。サナダムシは

この頭部の形で分類されています。頭部に吸盤や鉤があり、それで腸壁に付着し、

寄生生活をします。

分類 扁形動物門条虫綱

学名 Eucestoda

英名 Tapeworm

大きさ 10m以上になる。

標本は20cm×10(折りたたみ)=200cm。 2mです。

分布 脊椎動物の消化管

「サナダ」は真田紐からきています。真田紐は帯留めなどに使う平たい紐です。

この標本には「人体腸管寄生 裂頭条虫」と書いてあります。見ずらいですが、

中央に細い部分が見え、横糸で折り返して、下に向かっています。その先がサナ

ダムシの最も重要な頭部ですが途中で切れてしまったようです。サナダムシは

この頭部の形で分類されています。頭部に吸盤や鉤があり、それで腸壁に付着し、

寄生生活をします。

栃高博物館 21 オオサンショウウオ

栃高博物館 21 オオサンショウウオ(大山椒魚、ハンザキ)

分類 両生綱有尾目オオサンショウウオ科オオサンショウウオ属

学名 Andrias japonicus

英名 Japanese giant salamander

大きさ 50~70cm(標本は30cm)

分布 日本の固有種(愛知、岐阜以西)栃木県にはいない

姿は手足の生えた魚。山椒のにおいがするのでこの名前がついたらしい。

体を半分にしても生きているので「ハンザキ」-というのは本当なのかな。日本

の固有種で天然記念物です。しかし、京都の加茂川に人為的にチュウゴクサン

ショウウオが持ち込まれ、野生化し、日本のオオサンショウウオと交雑して問題

になっています。

分類 両生綱有尾目オオサンショウウオ科オオサンショウウオ属

学名 Andrias japonicus

英名 Japanese giant salamander

大きさ 50~70cm(標本は30cm)

分布 日本の固有種(愛知、岐阜以西)栃木県にはいない

姿は手足の生えた魚。山椒のにおいがするのでこの名前がついたらしい。

体を半分にしても生きているので「ハンザキ」-というのは本当なのかな。日本

の固有種で天然記念物です。しかし、京都の加茂川に人為的にチュウゴクサン

ショウウオが持ち込まれ、野生化し、日本のオオサンショウウオと交雑して問題

になっています。

栃高博物館 20 ニホンザル

栃高博物館 20 ニホンザル

分類 霊長目オナガザル科マカク属

学名 Macaca fuscata fuscata

英名 Japanese macaque(monkey)

大きさ 体長47~60cm

分布 日本

日本の固有種で、積雪地帯の棲息は世界でも珍しい。温泉に入るのも日本ならではです。

この標本の大きさは約50cm。「高校生物Ⅱ」の分野では、ニホンザルの社会構造が載ってい

ます。メスの集団を母体として、それに順位性を持つオスが加わります。オスの1番がボスです。

宮崎県南部に「幸島」という小さな島があります。ここでは、ある1匹の若いメスザルが始めた

サツマイモを洗う行動が集団全体に伝わり、それを文化的な行動と解釈したことで世界的に

有名です。

分類 霊長目オナガザル科マカク属

学名 Macaca fuscata fuscata

英名 Japanese macaque(monkey)

大きさ 体長47~60cm

分布 日本

日本の固有種で、積雪地帯の棲息は世界でも珍しい。温泉に入るのも日本ならではです。

この標本の大きさは約50cm。「高校生物Ⅱ」の分野では、ニホンザルの社会構造が載ってい

ます。メスの集団を母体として、それに順位性を持つオスが加わります。オスの1番がボスです。

宮崎県南部に「幸島」という小さな島があります。ここでは、ある1匹の若いメスザルが始めた

サツマイモを洗う行動が集団全体に伝わり、それを文化的な行動と解釈したことで世界的に

有名です。

栃高博物館 19 アザラシ

栃高博物館 19 アザラシ

分類 哺乳綱 鰭脚下目 アザラシ科

学名 Phocidae

英名 earless seal

大きさ ワモンアザラシは体重50kg、ミナミゾウアザラシは3700kg

分布 世界中の海

大型標本ケースの上に置いてあります。さらに上は天井です。この標本の大きさは約1m

あります。seal はアザラシ、アシカ、オットセイの総称です。 オットセイはアシカの仲間なので

アザラシとアシカの2種と考えていいです。(トドはアシカ、ラッコはカワウソの仲間)

sealを区別するearlessは耳がないという意味ですが、アザラシの耳は穴があいているだけ

なのでそう呼ばれています。アシカには耳たぶがあります。また、アザラシは前脚の力が弱い

ので、陸ではひょこひょこ前に進みますが(愛らしいアゴヒゲアザラシのタマちゃん)

アシカは前脚が発達しているので陸でもスムーズに動き、反り返り、ボールを鼻先で操るなど

水族館の人気者です。

分類 哺乳綱 鰭脚下目 アザラシ科

学名 Phocidae

英名 earless seal

大きさ ワモンアザラシは体重50kg、ミナミゾウアザラシは3700kg

分布 世界中の海

大型標本ケースの上に置いてあります。さらに上は天井です。この標本の大きさは約1m

あります。seal はアザラシ、アシカ、オットセイの総称です。 オットセイはアシカの仲間なので

アザラシとアシカの2種と考えていいです。(トドはアシカ、ラッコはカワウソの仲間)

sealを区別するearlessは耳がないという意味ですが、アザラシの耳は穴があいているだけ

なのでそう呼ばれています。アシカには耳たぶがあります。また、アザラシは前脚の力が弱い

ので、陸ではひょこひょこ前に進みますが(愛らしいアゴヒゲアザラシのタマちゃん)

アシカは前脚が発達しているので陸でもスムーズに動き、反り返り、ボールを鼻先で操るなど

水族館の人気者です。

栃高博物館 18 トナカイの角

栃高博物館 18 トナカイの角

分類 哺乳綱偶蹄目シカ科トナカイ属

学名 Rangifer tarandus

英名 ヨーロッパはReindeer、北米ではCaribou(和名のトナカイはアイヌ語語源)

大きさ 体長120~220cm、肩高90~150cm、体重60~300kg

分布 北極圏(南半球にはいません)

写真中央は1mの物差しです。2本セットで栃高で一番大きく、重い標本です。右の角は大きさ

と形からオスだとわかります。左は一回り小さいのでメスだと思いますが断定はできません。ただ

栃高に標本として置いてあるので、雌雄セットの可能性は高いです。 廊下に並べて撮影しまし

たが、ほんとうに大きくて重いです。こんな角が頭に2つ付いていたら、さぞかし、頭が重いだろう

なと、トナカイになったつもりで思ってみました。クリスマスも近いので、トナカイを紹介しました。

分類 哺乳綱偶蹄目シカ科トナカイ属

学名 Rangifer tarandus

英名 ヨーロッパはReindeer、北米ではCaribou(和名のトナカイはアイヌ語語源)

大きさ 体長120~220cm、肩高90~150cm、体重60~300kg

分布 北極圏(南半球にはいません)

写真中央は1mの物差しです。2本セットで栃高で一番大きく、重い標本です。右の角は大きさ

と形からオスだとわかります。左は一回り小さいのでメスだと思いますが断定はできません。ただ

栃高に標本として置いてあるので、雌雄セットの可能性は高いです。 廊下に並べて撮影しまし

たが、ほんとうに大きくて重いです。こんな角が頭に2つ付いていたら、さぞかし、頭が重いだろう

なと、トナカイになったつもりで思ってみました。クリスマスも近いので、トナカイを紹介しました。

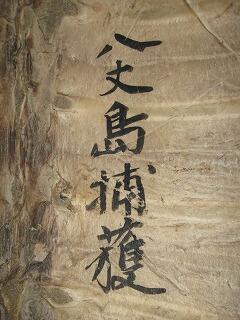

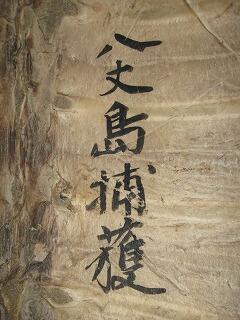

栃高博物館 17 アオウミガメ

栃高博物館 17 アオウミガメ

分類 爬虫綱カメ目ウミガメ科

学名 Chelonia mydas

英名 Green turtle

大きさ 甲長 80~100cm(この標本は90cm)

分布 熱帯から亜熱帯の水深の浅い沿岸域

栃高で2番目に大きくて重い標本です。(1番は準備中)上が頭です。似たカメにアカウミガメが

いますが、甲羅での違いは肋甲板の枚数です。写真では中央縦に頭から5枚確認できると思い

ますが、そこから左右に4枚ずつ出ているのが肋甲板です。4枚はアオウミガメ。5枚がアカウミ

ガメです。甲羅の裏には背骨と結合していた跡が見られます。そして、そこには墨で「八丈島捕獲

昭和5年5月」と書いてありました。

分類 爬虫綱カメ目ウミガメ科

学名 Chelonia mydas

英名 Green turtle

大きさ 甲長 80~100cm(この標本は90cm)

分布 熱帯から亜熱帯の水深の浅い沿岸域

栃高で2番目に大きくて重い標本です。(1番は準備中)上が頭です。似たカメにアカウミガメが

いますが、甲羅での違いは肋甲板の枚数です。写真では中央縦に頭から5枚確認できると思い

ますが、そこから左右に4枚ずつ出ているのが肋甲板です。4枚はアオウミガメ。5枚がアカウミ

ガメです。甲羅の裏には背骨と結合していた跡が見られます。そして、そこには墨で「八丈島捕獲

昭和5年5月」と書いてありました。

栃高博物館 16 ギボシムシ

栃高博物館 16 ギボシムシ

分類 半索動物門

学名 Hemichordata

英名 acorn worm

大きさ 数cmから2m

分布 浅海の砂泥中

この標本の径は15mm。長さは10cm近くあったと思われますが、体の後半部分が壊

れてしまっているので推定です。頭部の下に鰓裂という深い溝があります(写真左上部)

擬宝珠(ギボシ)は、橋の欄干の飾り、acornはどんぐり、ともにこの生物の頭部に形が

似ているので名づけられました。幼生のころはウニなどの棘皮動物に似ていて、変態して

大人になると、原索動物に近い体をしているとても不思議な生き物です。ちなみに原索動

物は脊椎動物につながっています。つまり私たちにも、つながっているということです。

泥の中にすみ泥を喰らい、泥を排出しています。海の砂泥をきれいにしてくれる大切な

生き物です。

分類 半索動物門

学名 Hemichordata

英名 acorn worm

大きさ 数cmから2m

分布 浅海の砂泥中

この標本の径は15mm。長さは10cm近くあったと思われますが、体の後半部分が壊

れてしまっているので推定です。頭部の下に鰓裂という深い溝があります(写真左上部)

擬宝珠(ギボシ)は、橋の欄干の飾り、acornはどんぐり、ともにこの生物の頭部に形が

似ているので名づけられました。幼生のころはウニなどの棘皮動物に似ていて、変態して

大人になると、原索動物に近い体をしているとても不思議な生き物です。ちなみに原索動

物は脊椎動物につながっています。つまり私たちにも、つながっているということです。

泥の中にすみ泥を喰らい、泥を排出しています。海の砂泥をきれいにしてくれる大切な

生き物です。

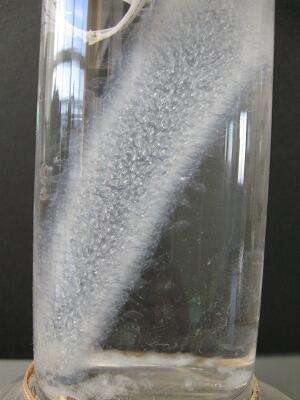

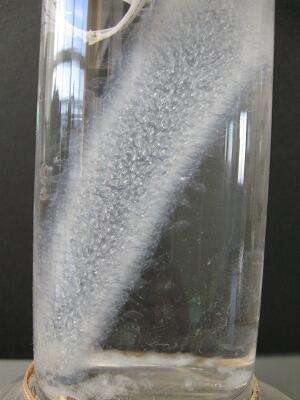

栃高博物館 15 ヒカリボヤ

栃高博物館 15 ヒカリボヤ(光海鞘)

分類 脊索動物門タリア綱ヒカリボヤ目

学名 Pyrosoma atlanticum

英名 pyrosoma

大きさ 10~20cm(60cmになることも)

分布 緯度50度以内の温暖な海

標本は約10cm。繊細で筒状の、この不思議な生き物は、最初は何かわかりませんでした。

標本瓶の中にタグ(写真左上の白いUの字に曲がったもの)が入っており、そこに「ピロソマ」と

書いてありました。海ではたくさんいるそうですが、標本で初めて見ました。とても美しい保存状

態です。私の中では、栃高の標本の中でも指折りの逸品だと思っています。ヒカリボヤは郡体

ボヤの仲間で、体長3~8mmの個虫が無性生殖で増殖し、筒状の形を形成します。生きてい

るときは、その名のとおり発光します。

学名の atlanticum は Atlantic Ocean の意味で、初めて発見されたのが大西洋だった

からだそうです。雄大な名前ですね。

分類 脊索動物門タリア綱ヒカリボヤ目

学名 Pyrosoma atlanticum

英名 pyrosoma

大きさ 10~20cm(60cmになることも)

分布 緯度50度以内の温暖な海

標本は約10cm。繊細で筒状の、この不思議な生き物は、最初は何かわかりませんでした。

標本瓶の中にタグ(写真左上の白いUの字に曲がったもの)が入っており、そこに「ピロソマ」と

書いてありました。海ではたくさんいるそうですが、標本で初めて見ました。とても美しい保存状

態です。私の中では、栃高の標本の中でも指折りの逸品だと思っています。ヒカリボヤは郡体

ボヤの仲間で、体長3~8mmの個虫が無性生殖で増殖し、筒状の形を形成します。生きてい

るときは、その名のとおり発光します。

学名の atlanticum は Atlantic Ocean の意味で、初めて発見されたのが大西洋だった

からだそうです。雄大な名前ですね。

栃高博物館 14 ヤツメウナギ

栃高博物館 14 ヤツメウナギ(カワヤツメ)

分類 脊椎動物 無顎上綱 円口綱

学名 Lethenteron japonicum

英名 lamprey

大きさ 40cm

分布 世界中の寒冷水域

ウナギという名がつくけれどウナギではありません。実は魚でもありません。魚より原始的で

あご(顎)がなく、口が円い(円口類)不思議な動物です。口は筋肉質で吸盤になっており、中

に鱗の変形した牙が生えています。大形の淡水魚の体に吸いつき、牙で傷をつけ、体液を吸

います。(写真上側) ヤツメは「八つ目」の意味で、目の横にえら穴が7個あります。目が8個

に見えるのでこの名がつきました。写真下がその写真です。左の大きい白いものが目で、横に

ある小さな穴(①のように見えます。穴は閉じています)がえら穴です。右端の7つ目のえら穴

は見ずらいです。

分類 脊椎動物 無顎上綱 円口綱

学名 Lethenteron japonicum

英名 lamprey

大きさ 40cm

分布 世界中の寒冷水域

ウナギという名がつくけれどウナギではありません。実は魚でもありません。魚より原始的で

あご(顎)がなく、口が円い(円口類)不思議な動物です。口は筋肉質で吸盤になっており、中

に鱗の変形した牙が生えています。大形の淡水魚の体に吸いつき、牙で傷をつけ、体液を吸

います。(写真上側) ヤツメは「八つ目」の意味で、目の横にえら穴が7個あります。目が8個

に見えるのでこの名がつきました。写真下がその写真です。左の大きい白いものが目で、横に

ある小さな穴(①のように見えます。穴は閉じています)がえら穴です。右端の7つ目のえら穴

は見ずらいです。

栃高博物館 13 ワラスボ

栃高博物館 13 ワラスボ(藁素坊)

分類 スズキ目ハゼ科

学名 Odontamblyopus lacepedii

大きさ 大きいもので40cm(この標本は14cm)

分布 中国 台湾 朝鮮半島 日本では九州の有明海のみです

この標本は色素が抜けて、いたみも激しいのですが、頭部はよく保存されています。まず気がつくのは

目がないこと。そして大きな口。鋭い歯も見えます。前びれが2つ観察できます。いたんでガサガサの糸状に

なったのではなく、もともとこういう形です。有明海の干潟の泥の中に生息し、泥の中の小動物を捕食してい

ます。泥の中で生活するうちに目が退化したものと思われます。不気味な風貌です。分布範囲より九州が

大陸と陸続きであったことを証明する生物と言われています。(ウイキペデイアより)

分類 スズキ目ハゼ科

学名 Odontamblyopus lacepedii

大きさ 大きいもので40cm(この標本は14cm)

分布 中国 台湾 朝鮮半島 日本では九州の有明海のみです

この標本は色素が抜けて、いたみも激しいのですが、頭部はよく保存されています。まず気がつくのは

目がないこと。そして大きな口。鋭い歯も見えます。前びれが2つ観察できます。いたんでガサガサの糸状に

なったのではなく、もともとこういう形です。有明海の干潟の泥の中に生息し、泥の中の小動物を捕食してい

ます。泥の中で生活するうちに目が退化したものと思われます。不気味な風貌です。分布範囲より九州が

大陸と陸続きであったことを証明する生物と言われています。(ウイキペデイアより)

栃高博物館 12 ウミタナゴ

栃高博物館 12 ウミタナゴ

分類 スズキ目ウミタナゴ科

学名 Ditrema temmincki

大きさ 20cm

分布 北海道中部以南

よく知られた釣り魚です。この標本は16cm。珍しいのは胎生と言って子どもを直接産むことです。

標本では見やすいようにカットしてあります。穴の横径は3cm。稚魚は上から、尾が1つ、頭2つ

見えて3匹確認できます。

分類 スズキ目ウミタナゴ科

学名 Ditrema temmincki

大きさ 20cm

分布 北海道中部以南

よく知られた釣り魚です。この標本は16cm。珍しいのは胎生と言って子どもを直接産むことです。

標本では見やすいようにカットしてあります。穴の横径は3cm。稚魚は上から、尾が1つ、頭2つ

見えて3匹確認できます。

栃高博物館 11 トウジン

栃高博物館 標本番号 11 トウジン

分類 タラ目ソコダラ科

学名 Caelorinchs japonicus

大きさ 60cm(標本は25cm)

分布 太平洋の暖海域の水深300から1000m

撮影後、写真を横向きにしています。頭部の形がユニークな深海魚です。japonicusという

ことは日本の固有種かもしれません。漢字で「唐人」と書きます。白身でおいしい魚ですが、

漁獲量が少ないため、地域で消費してしまうそうです。

分類 タラ目ソコダラ科

学名 Caelorinchs japonicus

大きさ 60cm(標本は25cm)

分布 太平洋の暖海域の水深300から1000m

撮影後、写真を横向きにしています。頭部の形がユニークな深海魚です。japonicusという

ことは日本の固有種かもしれません。漢字で「唐人」と書きます。白身でおいしい魚ですが、

漁獲量が少ないため、地域で消費してしまうそうです。

栃高博物館 10 コバンザメ

栃高博物館

標本番号 10 コバンザメ

分類 脊椎動物亜門 条鰭綱(じょうきこう)スズキ目

学名 Echeneis nauorates

英名 Live sharksucker

大きさ 70cm(この標本は15cm)

分布 熱帯 亜熱帯海域

このサメの特徴である頭部の吸盤を撮影しました。この標本は体長15cmで吸盤の大きさは

4×2.5cmありました。中央に白い筋があり、左右対称に襞があります。これで大型生物に付着

して大海原を航海するですね。不思議な生態です。

栃高博物館 9 ナメクジ

栃高博物館

標本番号 9 ナメクジ(この大きさだと「ヤマナメクジ」)

分類 軟体動物門腹足綱

学名 Incilaria fruhstorferi

英名 slug

大きさ 13~16cm

分布 本州 四国 九州

標本瓶には、墨で「38.7 栃木 生徒贈」と書いてあります。おそらく昭和38年7月でしょう。

それにしても大きい。標本瓶は横に寝かせて、撮影しています。大きさは約12cm。右が頭です。

標本液を吸って、膨らんだとしてもかなりの大きさです。いまでもいるのでしょうか。

栃高博物館 8 フネダコ

栃高博物館

標本番号 8 フネダコ(タコブネ蛸舟ともいう)

分類 頭足綱 タコ目 アオイガイ科

学名 Argonauta hians

英名 Winged Argonaut

大きさ 8cm×6cm

分布 太平洋 および 日本海の暖海域

フネダコの雌のみが貝殻を作る。この貝殻は大変美しく、収集家も多い。

姿はオーム貝か、化石のアンモナイトのようです。吸盤のついた足の中央に

口(黒いところ)が見えます。餌は通常のタコと同じでエビやカニが好物です。

雌はこの貝殻の中に産卵して、保護します。

標本番号 8 フネダコ(タコブネ蛸舟ともいう)

分類 頭足綱 タコ目 アオイガイ科

学名 Argonauta hians

英名 Winged Argonaut

大きさ 8cm×6cm

分布 太平洋 および 日本海の暖海域

フネダコの雌のみが貝殻を作る。この貝殻は大変美しく、収集家も多い。

姿はオーム貝か、化石のアンモナイトのようです。吸盤のついた足の中央に

口(黒いところ)が見えます。餌は通常のタコと同じでエビやカニが好物です。

雌はこの貝殻の中に産卵して、保護します。

栃高博物館 7 センザンコウ

栃高博物館

標本番号 7 センザンコウ(穿山甲)

分類 哺乳綱 センザンコウ目 センザンコウ科

学名 Pholidota

英名 Pangolin

大きさ 体長65cm 体高 20cm

分布はインドから東南アジアにかけてと、アフリカです。ハリネズミと同様で、角質の鱗は

体毛の変化したものです。前足の爪がよく発達しており、この爪を使って、アリやシロアリ

の巣を突き崩して、食べます。

標本番号 7 センザンコウ(穿山甲)

分類 哺乳綱 センザンコウ目 センザンコウ科

学名 Pholidota

英名 Pangolin

大きさ 体長65cm 体高 20cm

分布はインドから東南アジアにかけてと、アフリカです。ハリネズミと同様で、角質の鱗は

体毛の変化したものです。前足の爪がよく発達しており、この爪を使って、アリやシロアリ

の巣を突き崩して、食べます。

栃高博物館 6 カメレオン

栃高博物館

標本番号 6 カメレオン

分類 爬虫綱 有鱗目 カメレオン科

学名 Chamaeleonidae

英名 カメレオン

大きさ 体長 15cm 舌の長さ 6cm

分布はアフリカ、ユーラシア大陸南西部、スリランカ、マダガスカルです。舌を伸ばして昆虫を

捕らえることは有名です。標本は舌を伸ばした状態を保存しています。後ろの標本は

センザンコウです。

標本番号 6 カメレオン

分類 爬虫綱 有鱗目 カメレオン科

学名 Chamaeleonidae

英名 カメレオン

大きさ 体長 15cm 舌の長さ 6cm

分布はアフリカ、ユーラシア大陸南西部、スリランカ、マダガスカルです。舌を伸ばして昆虫を

捕らえることは有名です。標本は舌を伸ばした状態を保存しています。後ろの標本は

センザンコウです。

栃高博物館 5 ハリネズミ

栃高博物館生物編

標本番号 5 ハリネズミ

分類 哺乳綱 ハリネズミ目 ハリネズミ科

学名 Erinaceinae

英名 Hedgehog

大きさ 体高11cm 胴長21cm

分布域は、ヨーロッパ、アフリカ、中近東、東アジア、ロシア、インドと広範囲に棲息していま

すが、日本にはいません。針のようなとげは、体毛が束になって硬化したものです。体毛とは

思えないほど固く、先も鋭い。栗のイガを触っているようです。

栃高博物館 4 オオコウモリ

栃高博物館 生物編

標本番号 4 オオコウモリ(大蝙蝠)

分類 コウモリ目(翼手目)オオコウモリ科

学名 Pteropodidae

英名 megabat

大きさ 頭胴長 23cm 胴幅 9cm

この辺に飛んでいるアブラコウモリに比べると非常に大きい。羽は折りたたまれて伸ばせない

ので、羽を広げた大きさはわかりませんが、かなり大きそうです。オオコウモリは、視覚で飛ぶので

目が大きく、耳が小さい。英語の別名は flying fox(空飛ぶキツネ)。わかりやすいですね。

食事は主に果物です。貴重な標本ですが痛みが激しく、羽の膜も切れてしまっています。この写真

はデジタル保存です。

標本番号 4 オオコウモリ(大蝙蝠)

分類 コウモリ目(翼手目)オオコウモリ科

学名 Pteropodidae

英名 megabat

大きさ 頭胴長 23cm 胴幅 9cm

この辺に飛んでいるアブラコウモリに比べると非常に大きい。羽は折りたたまれて伸ばせない

ので、羽を広げた大きさはわかりませんが、かなり大きそうです。オオコウモリは、視覚で飛ぶので

目が大きく、耳が小さい。英語の別名は flying fox(空飛ぶキツネ)。わかりやすいですね。

食事は主に果物です。貴重な標本ですが痛みが激しく、羽の膜も切れてしまっています。この写真

はデジタル保存です。

栃高博物館 3 スローロリス

栃高博物館 生物編

標本番号 3 スローロリス

分類 サル目ロリス科スローロリス属

学名 Nycticebus coucang

英名 slow loris

大きさ 頭胴長 15cm

サルの仲間に見えないと思いますが、指が5本(写真では見ずらい)あります。生息域は

バングラデシュ、ベトナム、マレー半島からジャワ島、ボルネオ島です。珍しいペットとして乱獲

され、今では危急種に登録されています。危急種とは絶滅危惧種のすぐ下のレベルです。

目が大きく、正面をまっすぐ見ているのもサルの特徴です。

この標本は、「ボルネオ、大正5年3月採集」と書いてありました。

標本番号 3 スローロリス

分類 サル目ロリス科スローロリス属

学名 Nycticebus coucang

英名 slow loris

大きさ 頭胴長 15cm

サルの仲間に見えないと思いますが、指が5本(写真では見ずらい)あります。生息域は

バングラデシュ、ベトナム、マレー半島からジャワ島、ボルネオ島です。珍しいペットとして乱獲

され、今では危急種に登録されています。危急種とは絶滅危惧種のすぐ下のレベルです。

目が大きく、正面をまっすぐ見ているのもサルの特徴です。

この標本は、「ボルネオ、大正5年3月採集」と書いてありました。

栃高博物館2 カモノハシ

栃高博物館 生物編

標本番号 2 カモノハシ

分類 単孔目カモノハシ科カモノハシ属

学名 Ornithorhynchus anatinus

英名 Platypus

大きさ 高さ10cm×幅40cm

オーストラリアの東部、淡水の湖沼や河川に生息しています。カモのようなくちばしを持っ

ているのでこの名がありますが、このくちばしはゴムのように弾力があります。写真では前

足が見えます。広がったひれと爪が確認できます。泳ぎの名手です。卵を産む哺乳類とし

ても有名です。

標本番号 2 カモノハシ

分類 単孔目カモノハシ科カモノハシ属

学名 Ornithorhynchus anatinus

英名 Platypus

大きさ 高さ10cm×幅40cm

オーストラリアの東部、淡水の湖沼や河川に生息しています。カモのようなくちばしを持っ

ているのでこの名がありますが、このくちばしはゴムのように弾力があります。写真では前

足が見えます。広がったひれと爪が確認できます。泳ぎの名手です。卵を産む哺乳類とし

ても有名です。

栃高博物館生物編 1 アホウドリ

栃高博物館 生物編

歴史ある栃木高校に眠るお宝の標本たちを紹介してゆきます。

標本番号 1 アホウドリ(アルバトロス)

ミズナギドリ目 アホウドリ科 絶滅危惧Ⅱ類

学名 Diomedea albatrus

Short-tailed albatross

大きさ 高さ53cm×幅63cm

アホウドリは太平洋最大の海鳥です。貴重な生物ということで、日本でも積極的に保護しています。ゴルフではバーデイー、イーグルのつぎのアルバトロス(-3)で、ゲームではまれにしか出ません。アルバトロス(アホウドリ)もまれにしか見られない、なんていうことにならないように願うばかりです。たくさんいた頃はこのように標本として売られていましたが、今では絶対に手に入りません。

1999年11月26日開設

7

3

2

0

4

0

2

栃木県立

栃木高等学校

〒328-0016

栃木県栃木市入舟町12-4

TEL 0282-22-2595

FAX 0282-22-2534

※ 画像等の無断転載・引用を禁止します

お知らせ