文字

背景

行間

学びの活動

環境建設システム系の日々

環境土木科学習 資格試験合格発表

1月15日(金)に令和2年度2級土木施工管理技術検定「学科試験」(後期試験)の合格発表がありました。なお、一般社団法人全国建設研修センター発表の今年度の合格率は67.0%でした。

本校では3年生が挑戦し、合格率は97.5%でした。

1月18日(月)に令和2年測量士・測量士補試験の合格者が発表されました。なお、国土地理院発表の今回の合格率は30.3%でした。

本校では3年生と2年生が挑戦し、本校の測量士補の合格率は51.0%でした。

いずれの試験も全国平均合格率を上回る結果でした。

環境建設システム系1年生80名全員合格

令和2年11月20日、12月11日に第83回計算技術検定3級と第40回パソコン利用技術検定3級の試験が本校で実施されました。(全国工業高等学校長協会主催)

環境建設建設システム系1年生80名が受験し、80名全員合格しました。放課後補習を含め、全員が真剣に取り組んだ結果だと思います。

続けて良い結果が出せるよう頑張ります。

環境建設建設システム系1年生80名が受験し、80名全員合格しました。放課後補習を含め、全員が真剣に取り組んだ結果だと思います。

続けて良い結果が出せるよう頑張ります。

うつのみやイルミネーションに参加

宇都宮市内の冬の景観を彩る「うつのみやイルミネーション2020」に、環境設備科の3年生が参加しています。課題研究の授業で製作した自転車ハブダイナモ発電&太陽電池の自然エネルギーで発電、LEDイルミネーションをオリオン通り南路地の釜川に設置しました。1月17日まで点灯しています。

IoT実習 環境設備科

最近は、エアコンなどスマートフォンで、離れた場所からも暖房や冷房運転ができる世の中になり、インターネットが家庭の様々な製品に組み込まれています。環境設備科2年の制御実習では、マイコンを用いたIoT技術の実習を行いました。

【写真】マイコンを用いたLEDの点灯制御や液晶ディスプレイへの文字表示

【写真】マイコンを用いたLEDの点灯制御や液晶ディスプレイへの文字表示

とちぎものづくりフェスティバル 金賞

とちぎものづくりフェスティバル2020

~とちぎものづくり選手権~

10月に栃木県立県央産業技術専門校でものづくりに関する競技大会が開催され、配管の競技職種で、環境設備科3年 大出陸斗さん が高校生の部 金賞 (産業労働観光部長賞)を受賞しました。このたび、総合文化センターで行われた表彰式に参加しました。

【写真】 左:金賞を受賞した大出さん 右:表彰式の様子

(他にも、旋盤、建築製図、建築大工、電気工事、電子機器組立、フラワー装飾、溶接の各職種の競技が実施されました。)

~とちぎものづくり選手権~

10月に栃木県立県央産業技術専門校でものづくりに関する競技大会が開催され、配管の競技職種で、環境設備科3年 大出陸斗さん が高校生の部 金賞 (産業労働観光部長賞)を受賞しました。このたび、総合文化センターで行われた表彰式に参加しました。

【写真】 左:金賞を受賞した大出さん 右:表彰式の様子

(他にも、旋盤、建築製図、建築大工、電気工事、電子機器組立、フラワー装飾、溶接の各職種の競技が実施されました。)

配管技術の高さで、全国大会銅賞(3位)に入賞

11月14日(土)愛知県国際展示場で開催された 第58回技能五輪全国大会「配管」種別において、環境設備科 3年 石井悠貴さん が社会人に混じって栃木県代表として出場し、銅賞を受賞しました。

本校生徒の給水や給湯、排水管などの配管施工技術の高さが認められました。

【写真】左 銅賞入賞報告(校長室にて) 右 競技中の石井選手

環境土木科2年現場見学について

11月6日(金)、環境土木科2年生が東綱橋梁株式会社様の協力により、結城バイパス田川橋の建設現場を見学しました。大型クレーンを使用して橋台から橋脚まで主桁を架設する際は、生徒も興味が湧き、個人で担当者に質問を積極的にしていました。また、高力ボルトの締め付けの仕方も実演してくださり、有意義な現場見学ができました。

環境土木科学習 工業技術コンクール

11月9日(月)、環境土木科3年生が工業技術コンクールを行いました。競技は、各自2種類の測量を行い、精度と所要時間を競います。

①トータルステーションを用いて、2点間の角度を測定する。

②レベルを用いて、地盤高を求める。

公務員(栃木県庁)内定

環境土木科3年が栃木県庁土木技師に4名内定。その他の公務員試験(国家公務員、宇都宮市、鹿沼市、都庁等)にもチャレンジしています。

うつのみやイルミネーション2020に向けて

うつのみやイルミネーション2020に向け、課題研究の授業において、発電装置を準備しました。

環境設備科では、宇都宮市のご支援で、冬の市内を飾るかまがわイルミネーション事業に参加します。

【写真】自転車ハブ発電を利用した水車の製作

環境設備科では、宇都宮市のご支援で、冬の市内を飾るかまがわイルミネーション事業に参加します。

【写真】自転車ハブ発電を利用した水車の製作

とちぎ ものづくりフェア 出場

10月24日(土)に栃木県立県央産業技術専門校で開催される競技大会に

「配管」部門の選手として出場します。

環境設備科の学びを活かして実力を見せつけます。

大会に向け、最後の練習をする環境設備科3年の大出選手

「配管」部門の選手として出場します。

環境設備科の学びを活かして実力を見せつけます。

大会に向け、最後の練習をする環境設備科3年の大出選手

環境土木科学習 課題研究「コンクリートカヌー製作班」

本校プールで、コンクリートカヌーの進水式をしました。本当に浮くのか心配でしたが、無事に乗ることができました。コンクリートカヌーの製作をとおして、ものづくりの楽しさを実感しました。

環境土木科学習 キャリア形成支援事業

9月16日(水)に北村技術士事務所より所長の北村 昌文 様を講師にお招きし、環境土木科2年生を対象に、技術の発展と土木技術の役割など土木の仕事についての講話をいただきました。

環境設備科学習 防災実習

ショッピングモールなどの建築物には、火災の初期消火のため

天井から水を放水するスプリンクラー設備があります

環境設備コースの実習では、3年生でこの防災設備について学びます

【写真】左:消火設備配管の学び 右:放水の観察

天井から水を放水するスプリンクラー設備があります

環境設備コースの実習では、3年生でこの防災設備について学びます

【写真】左:消火設備配管の学び 右:放水の観察

環境土木科学習内容 課題研究

コンクリートカヌーを製作しています。自分たちで設計して、一からつくっています。コンクリートを塗るときには、専門工事業者の株式会社英和技研 鈴木 隆之様より左官の技術をご指導いただきました。プールでの進水式が楽しみです。

1年生の学習 溶接実習(環境設備科)

建築物に備わる配管類は、ねじや溶接によって接合されます。

溶接の学習では、練習材料を、たがねなど使い金属加工し、その後、ガス溶接によってペン立てを製作します。

【写真】金属加工の方法を教わる生徒達

溶接の学習では、練習材料を、たがねなど使い金属加工し、その後、ガス溶接によってペン立てを製作します。

【写真】金属加工の方法を教わる生徒達

1年生の学習 設備配管

水道工事の技術を学ぶため、給水管の組立作業を行いました。できあがると、水道管と同じように水圧をかけ、漏水がないか確認します。そして、形状や寸法が正しいことをチェックします。

【写真】左:施工(製作)の様子 右:水圧検査の様子

【写真】左:施工(製作)の様子 右:水圧検査の様子

1年生の学習 水準測量

環境建設システム系1年生は、雨天のなか、水準測量を学習しました。測量は、環境土木科でも環境設備科でも大切な学習の分野です。

【写真】地盤の高低差を測る練習で「電子レベル」をのぞいています。

【写真】地盤の高低差を測る練習で「電子レベル」をのぞいています。

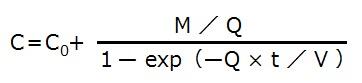

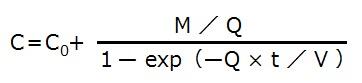

1年生の学習 計算技術

環境建設システム系1年生の授業活動

環境設備科では空調の熱負荷計算や空気量を、環境土木科では測量や構造計算など、複雑な問題は関数電卓で計算し、答えを求めます。1年生は、関数電卓の使い方を学習します。

式:室内空気の換気に関する計算式のひとつ

【写真】関数電卓を学ぶ環境建設システム系の1年生

環境設備科では空調の熱負荷計算や空気量を、環境土木科では測量や構造計算など、複雑な問題は関数電卓で計算し、答えを求めます。1年生は、関数電卓の使い方を学習します。

式:室内空気の換気に関する計算式のひとつ

【写真】関数電卓を学ぶ環境建設システム系の1年生

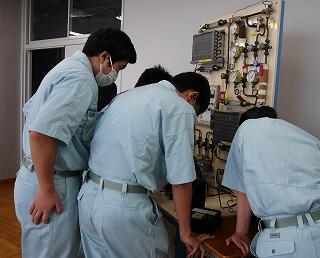

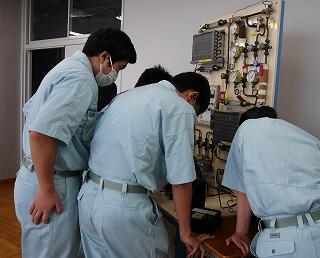

1年生の学習 空調設備

「エアコンはなぜ冷えるのか?」環境建設システム系1年生が実習機器を利用して学習しました。(環境設備科の学習)

【写真】左:エアコンの仕組みを学ぶ 右:装置の温度を計る

【写真】左:エアコンの仕組みを学ぶ 右:装置の温度を計る