保護者用書式一覧

|

令和3年度 小学部の様子

6年生を送る会

2月24日、小学部6年生を送る会は、新型コロナ感染症対応のため、リモートで各教室をつないで行われました。この日に向けて

「6年生にお世話になったね~。」「中学生になるんだね~。」と話しながら、下級生一同、心を込めて色紙のプレゼントを作り、

当日は学級の代表者が渡しに行き、その様子も中継されました。

6年生からの一言や、最後に全員でダンスを踊るなど、画面越しでも距離を感じさせない、温かく楽しい会となりました。

6年生のみなさん、卒業おめでとうございます!

小学部高学年ブロック巣箱

小学部 高学年ブロック スケート教室

12月22日(水)に今市青少年スポーツセンターにおいて、小学部4、5、6年生のスケート教室が行われました。そりグループとスケートグループに分かれ活動しました。4年生にとっては初めての経験でしたが教師と一緒にリンクを歩いたり、滑ったり多くの笑顔が見られました。5年生は2回目の参加ということもあり、意欲的に取り組む様子が見られました。何度も何度も果敢にスケートやそりにチャレンジしていました。6年生は、小学部最後のスケート教室でした。とても楽しみにこの日を迎えた児童もいれば、久しぶりのリンクに少し緊張した様子を見せる児童もいました。

一人一人が、様々な気持ちで取り組みましたが、一人もけがすることなく事前学習で学んだ約束を守り施設を利用しながら冬の遊びを楽しむことができました。

小学部低学年ブロック 鹿沼東高等学校との交流(お楽しみ会)

12月14日(火)に鹿沼東高等学校JRC部の皆さん11名と、小学部低学年児童との交流(お楽しみ会)が行われました。

季節柄、一緒にクリスマスツリーの飾り付けをしたり、それぞれの出し物を披露したりして交流を深めました。鹿沼東高生が考えてくれたゲームは、児童がカードを引き、カードに描かれたキャラクターと同じキャラクターを持っている高校生のところへ行くと、プレゼントがもらえるというものでした。児童は、手作りのキャラクターカードもプレゼントもうれしそうにもらっていました。本校からは『あわてんぼうのサンタクロース』の合奏を披露し、大きな拍手をいただきました。

後半には高校生がふんしたたくさんのサンタが登場し、児童は大興奮。サンタからもプレゼントをもらって満足そうな表情を見せていました。

3年生は、先月の緑のステージ交流に続いて2回目の交流になりました。名前や顔を覚えている児童や高校生もいて、充実した交流を行うことができました。

鹿沼東高等学校JRC部の皆さん、ありがとうございました。来年度もお会いできることを楽しみにしています。

小学部「ヴァイオリンを聴く会」

12月20日(月)に小学部で「ヴァイオリンを聴く会」が行われました。

ヴァイオリニストの粂川様御夫妻とピアニストの宮地様をお招きし、児童からのリクエスト曲『となりのトトロ~さんぽ』やクリスマスソング『ジングルベル』などを含め9曲を演奏していただきました。曲が流れると、左右に体を揺らし、リズムを打ちながら歌詞を口ずさむ児童の姿が見られました。また、演奏者の方からの「ピアノの鍵盤は、いくつあると思いますか」という質問に、児童たちは迷った顔をしていましたが、鍵盤を一音ずつ鳴らしてもらいながら、1から88まで声をそろえて数え、鍵盤が88個あることが分かり満足そうでした。

さらに、低学年児童は、小太鼓やタンブリンなどの楽器を鳴らしながら『あわてんぼうのサンタクロース』を発表しました。高学年児童は、『それいけアンパンマンマーチ』をヴァイオリンとピアノが奏でる中、手作りのレインスティックを鳴らし、自分たちで創作したダンスを踊りました。最後に、全員でヴァイオリンの生演奏に合わせて『パプリカ』を踊りました。音楽の授業で学習したことを、発表できたことや演奏者と音楽を共有できたことは、貴重な経験となり、児童が更に成長する機会となりました。

今も本校は、新型コロナウイルス感染症予防に十分に配慮した生活を日々過ごしています。行事の制限がある中、演奏者の方々の御協力により、ヴァイオリンやビオラ、ピアノの生の演奏を聴くことができ、演奏者の皆様、ありがとうございました。児童にとって大変有意義な時間を過ごすことができました。

小学部高学年ブロック校外学習

小学部「芸術鑑賞会」

12月8日(水)、小学部で芸術鑑賞会が実施されました。内容は、「人形劇団くぐつ」さんによる人形芝居『びんぼうがみとふくのかみ』の鑑賞です。

このお芝居は、日本の昔話をベースにしながらも、脚本、音楽、道具、人形の衣装などは全てオリジナルとのことです。三味線の弾き語りとともに目の前に広がった世界の迫力と美しさに、子供たちも教師一同も驚きつつ引き込まれていきました。また、客席のあちこちから歓声や笑い声や手拍子が聞こえ、子供たちが楽しんでいる様子が演じるお二人にも伝わって、ますます楽しい空間が作られていきました。そして、お二人で全ての人形を操りながら演じているとは思えない軽快なテンポに乗ったまま、瞬く間に終演となりました。鑑賞の後は、人形や道具類を近くで見せていただいたり、舞台の裏側に入らせていただいたりすることもできました。

今回の行事は、地域の芸術文化を担う方々に御来校いただくことで、コロナ禍で何かと制限の多い生活を送っている昨今の子供たちが、本物の芸術に触れることができる貴重な機会となりました。さらに、鑑賞の態度を養い、経験の幅を広げることにつながったと思います。「人形劇団くぐつ」の方からは、「子供さんたちみんなが喜んでくれて良かった。」「みんな最後まで着席して見てくれていて、すごいですね。」というお言葉をいただきました。

轟小学校との交流活動

12月10日(金)に日光市立轟小学校の5,6年生と本校の4,5,6年生で交流活動を行いました。4つの縦割りのグループに分かれて、ボッチャ、風船バレー、フライングディスク、ボウリングを行いました。ボッチャや風船バレーでは、両校混合のチームに分かれて、息の合ったチームプレーで盛り上がりました。フライングディスクでは、両校混合でペアになり順番に活動に取り組み、ホールの戦略を一緒に考えながらゴールを目指しました。ボウリングは3チームに分かれて、倒したピンの数を表にしながら競い合いました。倒れたピンを直したり、ボールを渡したりしながら、楽しく活動できました。

年に一度の交流ですが、轟小学校の6年生は昨年の交流のことを覚えていてくれて、4つの活動を通して関わり合いながら有意義な時間を過ごすことができました。

今市第二小学校との交流活動

11月10日(水)今市第二小学校と、恒例の交流活動がありました。本年度も新型コロナウイルス感染症の影響で、本校での一度だけの実施となりました。当日はそれぞれの学級に分かれて、ストラックアウト、ウォークラリー宝探し、ボウリング、ボール渡しゲーム、ボッチャやグラウンドゴルフなどを行い、交流校の友達と一緒に楽しい時間を過ごすことができました。

小百小学校との交流活動

10月22日(金)小百小学校との交流活動がありました。昨年に続き新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、6月にさつまいもの苗植えを一緒に行うことができませんでしたが、手紙を交換する形で交流を行いました。しかし小百小学校の児童がさつまいもの苗を植えておいてくれたので、大きく育ったさつまいもをみんなで掘ることができました。

始めの会で班ごとに自己紹介をした後、畑に移動しました。大きく伸びたさつまいものつるをみんなで取り、運びました。葉っぱがたくさんついていて運ぶのが大変でしたが「よいしょ、よいしょ。」と楽しそうに運んでいました。つるがなくなると土の中からさつまいもが顔を出していて、みんなで掘り始めました。大きなさつまいもや丸いさつまいもなどたくさん採れて大喜びでした。

毎年楽しみにしているさつまいもの試食は、残念ながら今年はできませんでしたが、おみやげにいただいたさつまいもを、後日学校で食べることができました。友だちと協力して掘ったさつまいもは、特別においしく感じたようです。

新型コロナウイルス感染症の影響で行事が制限される中での実施でしたが、楽しく貴重な体験ができた一日となりました。

小百小学校は今年度で閉校になることが決まっているため、長年続けてきた交流も最後となりました。小百小学校の皆様、今までありがとうございました。

小学部交通安全教室

10月13日(水)交通安全教室を実施しました。教室と体育館に会場を分けてブロックごとに行いました。日光市生活安全課の職員をお呼びして、交通ルールの確認や信号機の見方、横断歩道の渡り方を教えていただきました。

教室では、ビデオを見ながら、道路上での危険箇所を確認し、正しい交通マナーについて学習しました。

体育館では、学年や学級ごとに、体育館に作ったコースを実際に歩き、模擬横断歩道を、「右、左、右、前、横断!」と声を出して確認し、気を付けて渡ることができました。また、一時停止のところではみんな「止まれ」の標識を守り、止まることができていました。

最後に、職員の方から手作りの交通安全のお守りをいただきました。

今後、校外学習や徒歩学習の際には、今回学習したことを生かしたいと思います。

小学部1・2年 校外学習

10月15日(金)、小学部1・2年生が校外学習で「日光市だいや川公園」に行きました。天気にも恵まれ、青空の下「ちびっこ広場」の様々な遊具で夢中になって遊んできました。

たくさん遊んだ後は、1年生は公園内の自動販売機でジュースを、2年生は売店でお菓子も買いました。事前に行った買物学習を生かして、財布からお金の出し入れをしたり、支払いをしたりとみんな真剣な表情で買物をしていました。

帰りのバスの中では、たくさん遊んで疲れた様子の児童や、楽しくて興奮冷めやらぬ様子の児童など様々でしたが、みんな満足そうでした。

「小学部3年生 校外学習」

10月7日(木)、校外学習として日光ランドマークに行ってきました。

みんなに見送られスクールバスで学校を出発し、JR日光駅に行きました。JR日光駅では自動券売機で切符の購入をしましたが、みんな一人ずつ順番を守って買うことができました。待ち時間には構内で記念写真を撮り、駅員さんに記念シールを一人ずつプレゼントしてもらい、駅や電車のお話も聞くことができました。

事前学習の成果もあって、自動改札口も落ち着いて通ることができました。車内では景色を楽しんだり、写真撮影に笑顔で応えたり、初めて電車に乗った児童は、楽しくてうれしくて笑顔を振りまいていました。JR今市駅では階段の上り下りも、約束を守り安全に歩くことができました。

その後、日光ランドマークまでは学級ごとに歩いて行きました。日光ランドマークでは、友達や先生とグループを組んで観覧車に乗りました。眼下の街並み、日光の山々、大谷川など高いところから眺める景色は最高でした。友達同士でお互いに手を振り合うなど楽しむ様子が見られました。

帰路は、スクールバスで学校まで帰ってきました。事前学習の成果を生かして切符の購入や改札口の通り方、マナーを守っての乗車など落ち着いて行動できました。

小学部6年校外学習

10月5日(火)校外学習として、日光郷土センター、東武日光駅に行ってきました。

日光郷土センターでは世界遺産である、神橋の模型を見たり、日光が誇る伝統工芸「日光彫」の作品展示や彫るときに使う彫刻刀を見学したりしました。また、弥生祭の屋台展示の前では写真撮影をしました。その後、日光の街を散策しながら東武日光駅まで歩きました。途中には日光消防署があり、消防自動車や救急車も見ることができました。

さて、楽しみにしていた日光駅に到着です。事前学習で学習した通りに買いたい物を選び、レジに行ってお金を払い財布の中にレシートとおつりをしまいました。きちんと「ありがとうございました。」と挨拶をしてお店の方に褒められた児童もおり、事前指導の成果が発揮できました。

天候にも恵まれ、交通ルールを守り友達と仲良く活動することができました。

校外学習での経験が今後の生活に生かされるよ事後事後学習や普段の学習でも継続して学習していきたいと思います。

小学部4,5年校外学習

3D迷路恐竜館では、迷路の中に入ると、薄暗い中でしたが全員が積極的に進んで行き、途中で友達に会うと声を掛け合う様子も見られ、楽しく活動することができました。本物そっくりの恐竜の人形に驚く児童、興味をもち近くまで見に行く児童と様々な反応が見られました。

お菓子の城では、家族へのお土産を購入しました。それぞれ買いたい物を選び、自動精算機での支払いもスムーズに行うことができました。事前学習でたくさん買物学習の練習をしたので、学習の成果を発揮し、楽しく買物をすることができました。

小学部における「ほけん」の学習

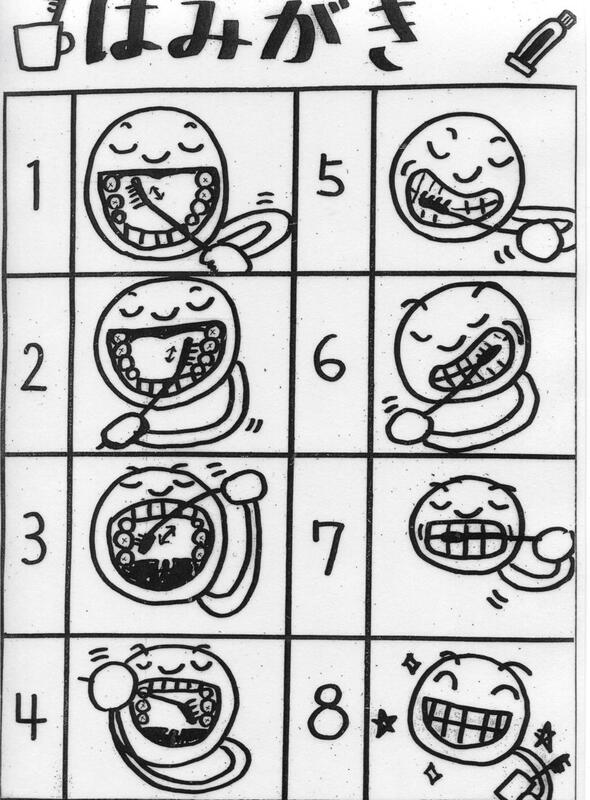

小学部では、毎月1回、生活単元学習の中で「ほけん」の学習を行っています。

自分の体や健康に関心をもち、病気・けがの予防、清潔に関する知識や、安全に生活するために必要な技能を身に付けることを目指して、教師の実演を見たり実技やクイズに参加したりしながら、子供たちは毎回楽しく学習に取り組んでいます。

写真は、「歯を大切にしよう」というテーマで、正しい歯磨きの仕方について学習している3年生の様子です。手順カードや歯の模型を使って、丁寧な磨き方や歯ブラシをあてる角度などを確認しました。

「ほけん」で学習したことを生かして、毎日の歯磨きを頑張っています。

小学部演技種目発表会

1種目目はダンス。「パプリカ」の英語バージョンをBGMにして昨年よりも少し難しい振り付けに挑戦しました。みんな元気いっぱい踊ることができました。それから・・・聖火リレーで使った本物のトーチをお借りして代表の児童が走りました。(代表以外の児童は、後ほどで教室で持たせてもらいました。)

2種目目は徒競走。それぞれ練習の成果を発揮して力強く走ることができました。

天気にも恵まれ暑い中でしたが、保護者の方々が見守る中、児童一人一人が笑顔で頑張っている様子が印象的でした。

来年はぜひ運動会が開催できることを願っています。

「保健」を実施しました

小学部高学年では、生活単元学習で学習する「ほけん」で年間2回、男女別に性教育を実施しています。女子は二次性徴に伴う自分の体の変化ついて、男子は男女の体の変化について学習しました。また、共通してプライベートゾーン、プライベートスペースについて学習しました。

○プライベートゾーン

水着で隠れている部分です。自分も友達も、お互いに大切にしていかなければなりません。

清潔にする。見ない、見せない。触らない、触らせないことを約束しました。(友達、先生、男女問わず)

○プライベートスペース

自分を中心にして楕円形に広がるスペースです。横や後ろよりも正面は特に距離感が大切です。嫌な距離とちょうど良い距離を体験的に学習しました。腕を伸ばして相手に触れない距離、約1mの距離を取ることを心掛けることを約束しました。

【学校施設、教材・物品の貸し出しについて】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために停止しておりましたが、再開することとなりました。詳しくは「地域連携」のページ、または「本校のセンター的役割」のページを御覧ください。

申請書のダウンロードはこちらから