※当ホームページに掲載されている文書、画像等の無断転載・無断引用は禁止とさせていただきます。

文字

背景

行間

学校生活[全日制]

2018年4月の記事一覧

交通安全講話がおこなわれました

27日の6時間目に交通安全講話が行われました。

真岡警察署の石村拓也様にお出でいただき、最近の栃木県内、真岡市内の交通事故の現状をお話ししていただきました。4~7月が交通事故が多く、高校生は登校中の事故が多いということでした。朝は生徒だけでなく、大人も通勤などで急いでいます。時間に余裕をもち、譲り合いの気持ちを忘れず登校しようと話されました。

一時不停止、並列走行、イヤホンを使用しながらの運転、傘差し運転など、ちょっとしたことが原因で事故は起きています。登下校の際には交通事故に十分に注意しましょう。

真岡警察署の石村拓也様にお出でいただき、最近の栃木県内、真岡市内の交通事故の現状をお話ししていただきました。4~7月が交通事故が多く、高校生は登校中の事故が多いということでした。朝は生徒だけでなく、大人も通勤などで急いでいます。時間に余裕をもち、譲り合いの気持ちを忘れず登校しようと話されました。

一時不停止、並列走行、イヤホンを使用しながらの運転、傘差し運転など、ちょっとしたことが原因で事故は起きています。登下校の際には交通事故に十分に注意しましょう。

白布ヶ丘だより4月(121)号を発行しました。

白布ヶ丘だより4月(第121)号を発行しました。ぜひご覧下さい。今月号は、軽部校長着任式・入学式・離任式・着任式などをご紹介しています。

H30白布ヶ丘だより4月号

H30白布ヶ丘だより4月号

創立記念式と講演会

4月20日は本校の創立記念日です。今年は記念日に合わせて午後に創立記念式と創立記念講演会がおこなわれました。

校長式辞で、本校創立の背景や、本校発展に寄与された卒業生の紹介がありました。県内3番目の旧制中学である本校は、芳賀地区の人たちの強い要望から設立されました。費用は当時で1万円、現在の約2億円に相当する金額だったそうです。そのうちの半分が地元の人たちの寄付によって賄われたということでした。旧校舎は現在も記念館として残され、創立当初からの資料や教材、制服などが展示されています。ぜひ一度ご覧下さい。

講演会では本校出身でカメラマンとして活躍している野澤亘伸氏のお話を伺いました。野澤先輩は雑誌FLASHの専属カメラマンとして1993年にデビューし、その後芸能やスポーツ、事件や災害などの作品や、海外の取材を通して様々なジャンルの写真を発表してきました。司会進行の体育科教諭と同級生だったというサプライズや、芸能界で活躍している方々の撮影の話題で生徒たちは一気にテンションが上がりました。一方、アフリカのレソトやブルキナファソ、ソマリアなどで撮影してきた社会問題を訴える写真を交え、発展途上国の現状を取材や体験談で伝えていただきました。うち捨てられた戦車の上で遊ぶ子どもたちの写真や、ゴミの山の中で生活している人たちの写真から、生徒たちは訴えかけてくる強いメッセージを感じ取ったようです。

野澤先輩は、1995年の地下鉄サリン事件の起きた電車内にいたそうです。その現場でカメラマンでありながら写真を撮れなかった悔しさがその後の活動に大きな影響があったことを話されました。その教訓が、東日本大震災では実際に現地に足を運び、ためらいもある中、悲惨な現状にレンズを向ける力になったそうです。人々に伝÷写真を撮る、プロカメラマンの熱源となっているようです。

最後に、カメラマンとしての経験を踏まえ、「やりたいことを諦めないこと」、「知識だけではなく経験によって得られるものの大切さ」、「自分の弱みを知り、そのうえで生き残る術を考えることで弱点が強みに変わる」というメッセージを生徒たちに伝えていただきました。どのエピソードも非常に印象に残るもので、あっという間の60分間でした。

校長式辞で、本校創立の背景や、本校発展に寄与された卒業生の紹介がありました。県内3番目の旧制中学である本校は、芳賀地区の人たちの強い要望から設立されました。費用は当時で1万円、現在の約2億円に相当する金額だったそうです。そのうちの半分が地元の人たちの寄付によって賄われたということでした。旧校舎は現在も記念館として残され、創立当初からの資料や教材、制服などが展示されています。ぜひ一度ご覧下さい。

講演会では本校出身でカメラマンとして活躍している野澤亘伸氏のお話を伺いました。野澤先輩は雑誌FLASHの専属カメラマンとして1993年にデビューし、その後芸能やスポーツ、事件や災害などの作品や、海外の取材を通して様々なジャンルの写真を発表してきました。司会進行の体育科教諭と同級生だったというサプライズや、芸能界で活躍している方々の撮影の話題で生徒たちは一気にテンションが上がりました。一方、アフリカのレソトやブルキナファソ、ソマリアなどで撮影してきた社会問題を訴える写真を交え、発展途上国の現状を取材や体験談で伝えていただきました。うち捨てられた戦車の上で遊ぶ子どもたちの写真や、ゴミの山の中で生活している人たちの写真から、生徒たちは訴えかけてくる強いメッセージを感じ取ったようです。

野澤先輩は、1995年の地下鉄サリン事件の起きた電車内にいたそうです。その現場でカメラマンでありながら写真を撮れなかった悔しさがその後の活動に大きな影響があったことを話されました。その教訓が、東日本大震災では実際に現地に足を運び、ためらいもある中、悲惨な現状にレンズを向ける力になったそうです。人々に伝÷写真を撮る、プロカメラマンの熱源となっているようです。

最後に、カメラマンとしての経験を踏まえ、「やりたいことを諦めないこと」、「知識だけではなく経験によって得られるものの大切さ」、「自分の弱みを知り、そのうえで生き残る術を考えることで弱点が強みに変わる」というメッセージを生徒たちに伝えていただきました。どのエピソードも非常に印象に残るもので、あっという間の60分間でした。

自転車安全点検

16日の昼休みに自転車安全点検がおこなわれました。

昨年の記事にタイヤの指定空気圧を話題にしました。タイヤの側面に指定の値が記されています。安全のため、パンク防止等のために日頃から空気圧を確認しておきましょう。その他日常の点検はどれくらいの頻度でおこなえばいいでしょうか。自転車メーカーの取扱説明書には、6ヶ月ごとに点検とあります。小さな破損でも重大な事故に繋がることもありますので、定期的にチェックするように心がけましょう。

昨年の記事にタイヤの指定空気圧を話題にしました。タイヤの側面に指定の値が記されています。安全のため、パンク防止等のために日頃から空気圧を確認しておきましょう。その他日常の点検はどれくらいの頻度でおこなえばいいでしょうか。自転車メーカーの取扱説明書には、6ヶ月ごとに点検とあります。小さな破損でも重大な事故に繋がることもありますので、定期的にチェックするように心がけましょう。

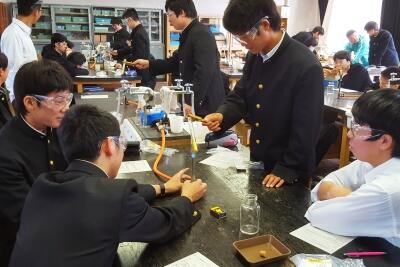

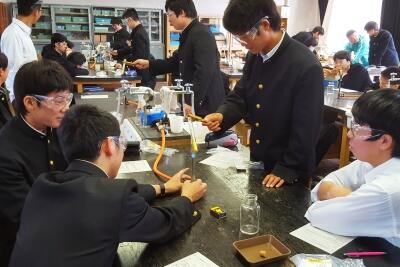

化学実験~鉄の反応速度~

今日の2時限目、3年生の化学の授業の様子です。

上の写真はシュウ酸鉄(Ⅱ)を加熱し、非常に細かい鉄の粉末を取り出ているところです。通常、鉄はゆっくりと空気中の酸素と反応し酸化し(錆び)ていきます。しかし、非常に細かい粉末の状態になると、あっという間に酸素と結びついてしまいます。実験でそれを確認しました。

まず、鉄クギやスチールウール(金だわし)を上から落としても何も変化をしないことを確認しました。次に、シュウ酸鉄を加熱して作った細かい鉄の粉末を同じように上から落とします。

あっという間に酸素と反応します。この時鉄の粉末と酸素分子が衝突する時に摩擦エネルギーが生じ、それによって燃えながら落ちていきます。下の写真は試験管の手元を拡大したものです。

鉄粉が落ちると、瞬間的に熱を帯びて赤くなっていることがわかります。

加熱直後に落下させると余熱の影響で燃た可能性が否定できないため、一定時間冷ましてから実験をおこないました。冷えた状態でも落とすだけで燃焼することを確認しました。

上の写真はシュウ酸鉄(Ⅱ)を加熱し、非常に細かい鉄の粉末を取り出ているところです。通常、鉄はゆっくりと空気中の酸素と反応し酸化し(錆び)ていきます。しかし、非常に細かい粉末の状態になると、あっという間に酸素と結びついてしまいます。実験でそれを確認しました。

まず、鉄クギやスチールウール(金だわし)を上から落としても何も変化をしないことを確認しました。次に、シュウ酸鉄を加熱して作った細かい鉄の粉末を同じように上から落とします。

あっという間に酸素と反応します。この時鉄の粉末と酸素分子が衝突する時に摩擦エネルギーが生じ、それによって燃えながら落ちていきます。下の写真は試験管の手元を拡大したものです。

鉄粉が落ちると、瞬間的に熱を帯びて赤くなっていることがわかります。

加熱直後に落下させると余熱の影響で燃た可能性が否定できないため、一定時間冷ましてから実験をおこないました。冷えた状態でも落とすだけで燃焼することを確認しました。