文字

背景

行間

介護福祉科より

介護福祉科より

介護福祉科3年生 介護実習③

介護実習(校内代替)もいよいよ最終週になりました。

5週間の介護実習もいよいよ、最終週になりました。

校内の代替実習も、順調に進んでいます。

今週の様子をお届けします・・・・・。

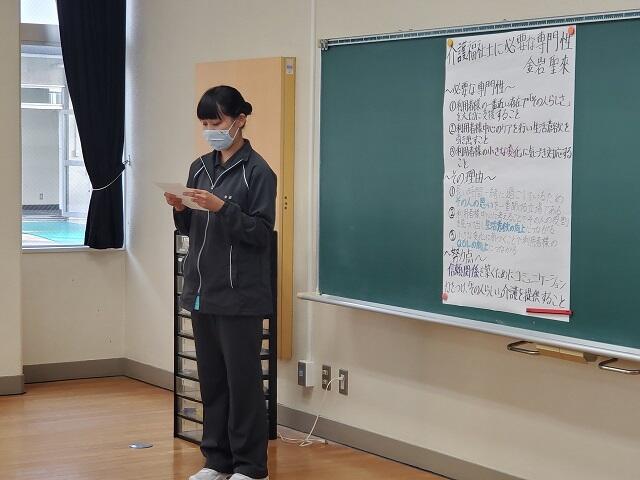

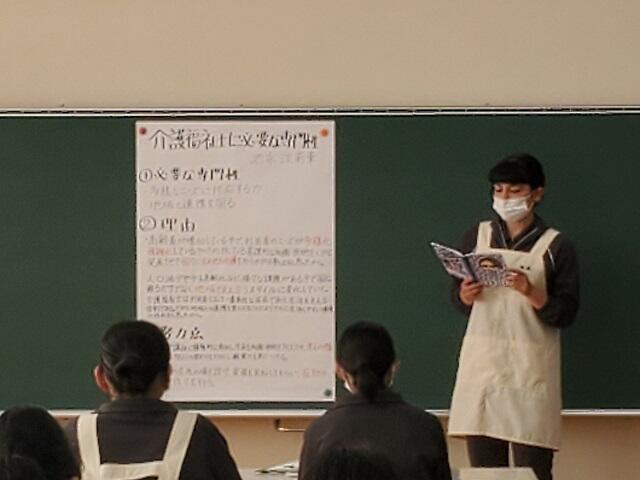

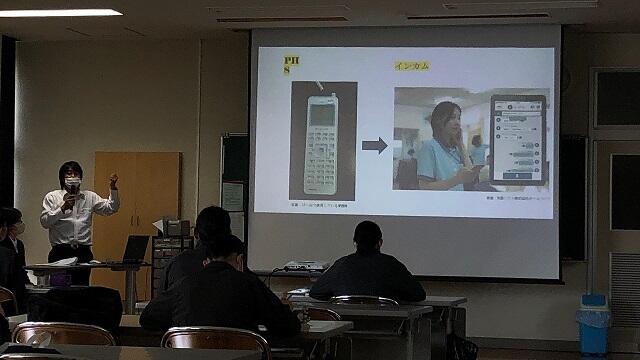

◯「コロナ禍における介護現場の実際について」

「介護の専門性と卒後教育、キャリアアップのあるべき姿」

栃木県介護福祉士会 谷口 様

介護福祉士として求められる現場研修が、近年増えてきている。専門性の向上とともに、介護福祉士に課させている義務や求められている介護福祉士像について講義していただきました。介護福祉士へのニーズの高まりを益々感じる講義となりました。

◯ベッドメーキング

介護現場での“あるある”を想定して、様々な状況下でのベッドメーキングを実施しました。

ここは、とある居室、自分だったらどのような手順でベッドメーキングをしますか?利用者様が仰臥位で寝ているベッドや利用者様の私物が置いてあるベッドなど、手順や方法を考えます、久しぶりのベッドメーキングだったので、みんなドキドキでした。練習の必要性を感じる機会となりました。

◯「コロナ禍における特別養護老人ホームにおける取り組み」

社会福祉法人 的場会

特別養護老人ホーム杉の樹園 倉持 様

杉の樹園施設長の倉持様から、オンラインで講義をしていただきました。施設の様子やコロナで変化したことなど、写真を用いて講義していただきました。杉の樹園には、私たちの先輩も就職しており、仕事の様子や新人で入職した場合の研修内容など、私たちが不安に思っていることにも丁寧に答えていただきました。

◯「介護現場の実際と自立支援」

デイホーム照和 平石 様

動画を用いて、施設の様子を紹介していただきました。

デイホーム照和さんは、一見すると普通の家のような造りです。外見はもちろんですが、施設内の手すりなどにも、利用者様の力が発揮できるよう、工夫がされていることが分かりました。手すり1つでも、利用者様の力を十分に発揮できるような工夫ができるとは、介護の奥深さを学ぶことができました。

5週間の介護実習もいよいよ、最終週になりました。

校内の代替実習も、順調に進んでいます。

今週の様子をお届けします・・・・・。

◯「コロナ禍における介護現場の実際について」

「介護の専門性と卒後教育、キャリアアップのあるべき姿」

栃木県介護福祉士会 谷口 様

介護福祉士として求められる現場研修が、近年増えてきている。専門性の向上とともに、介護福祉士に課させている義務や求められている介護福祉士像について講義していただきました。介護福祉士へのニーズの高まりを益々感じる講義となりました。

◯ベッドメーキング

介護現場での“あるある”を想定して、様々な状況下でのベッドメーキングを実施しました。

ここは、とある居室、自分だったらどのような手順でベッドメーキングをしますか?利用者様が仰臥位で寝ているベッドや利用者様の私物が置いてあるベッドなど、手順や方法を考えます、久しぶりのベッドメーキングだったので、みんなドキドキでした。練習の必要性を感じる機会となりました。

◯「コロナ禍における特別養護老人ホームにおける取り組み」

社会福祉法人 的場会

特別養護老人ホーム杉の樹園 倉持 様

杉の樹園施設長の倉持様から、オンラインで講義をしていただきました。施設の様子やコロナで変化したことなど、写真を用いて講義していただきました。杉の樹園には、私たちの先輩も就職しており、仕事の様子や新人で入職した場合の研修内容など、私たちが不安に思っていることにも丁寧に答えていただきました。

◯「介護現場の実際と自立支援」

デイホーム照和 平石 様

動画を用いて、施設の様子を紹介していただきました。

デイホーム照和さんは、一見すると普通の家のような造りです。外見はもちろんですが、施設内の手すりなどにも、利用者様の力が発揮できるよう、工夫がされていることが分かりました。手すり1つでも、利用者様の力を十分に発揮できるような工夫ができるとは、介護の奥深さを学ぶことができました。

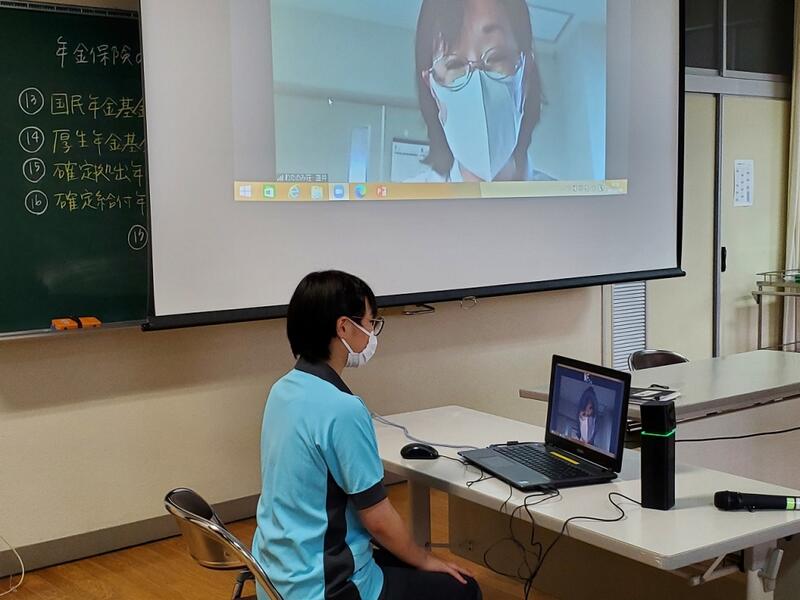

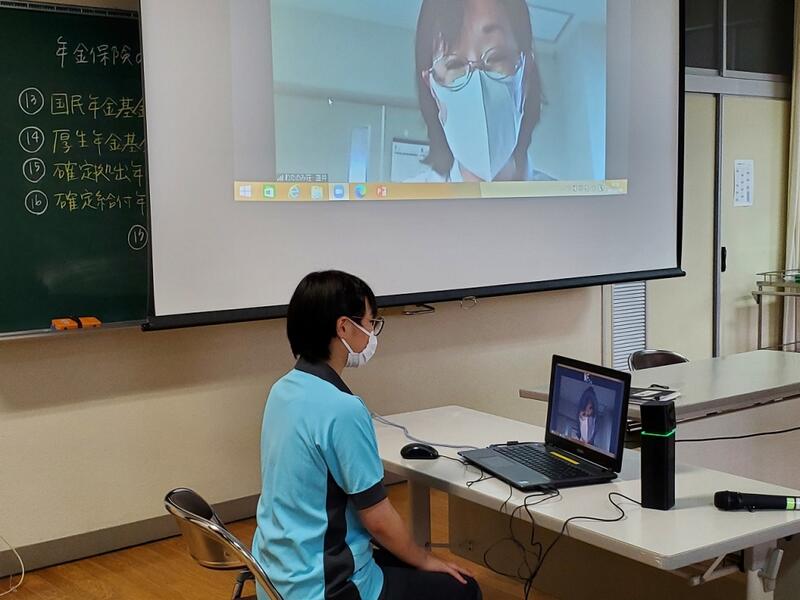

介護福祉科3年生 介護実習②

Zoomで実習施設とつなぎました!

介護実習先である介護老人保健施設 わたのみ荘様(真岡市)とZoomを使用してオンライン講義を実施しました。

講師の方をお迎えしての講義は、以前から実施していましたが、施設とつないでの講義は初めての試みです。

本日は、わたのみ荘の直井様から、介護老人保健施設における感染管理や災害への備えなど、現場の実際についてお話をいただきました。生徒からの疑問や質問にも、丁寧にお答えいただき、介護老人保健施設を直接学ぶ機会となりました。

介護実習先である介護老人保健施設 わたのみ荘様(真岡市)とZoomを使用してオンライン講義を実施しました。

講師の方をお迎えしての講義は、以前から実施していましたが、施設とつないでの講義は初めての試みです。

本日は、わたのみ荘の直井様から、介護老人保健施設における感染管理や災害への備えなど、現場の実際についてお話をいただきました。生徒からの疑問や質問にも、丁寧にお答えいただき、介護老人保健施設を直接学ぶ機会となりました。

介護福祉科3年生 介護実習

介護福祉科3年生の校内代替介護実習が再開しました!

1学期の期末試験を終えて、3年生の校内代替実習が再開しました。

今週は、少しでも"介護現場の今”を学習するために、実習先を始めとする多くの専門職の方々に講義にきていただいています。

◯「地域包括支援センターの概要と役割」

真岡市役所 いきいき高齢課 保健師 馬籠 様

真岡市の現状と地域包括支援センターの役割について、お話をいただきました。地域包括支援センターは、身近な市役所にありますが、なかなか行く機会もないので、窓口の様子などを写真で見せていただくことで雰囲気を知ることができました。ぜひ、夏休みの期間にでも、自分の住んでいる市町村の地域包括支援センターを確認しておきたいものです。

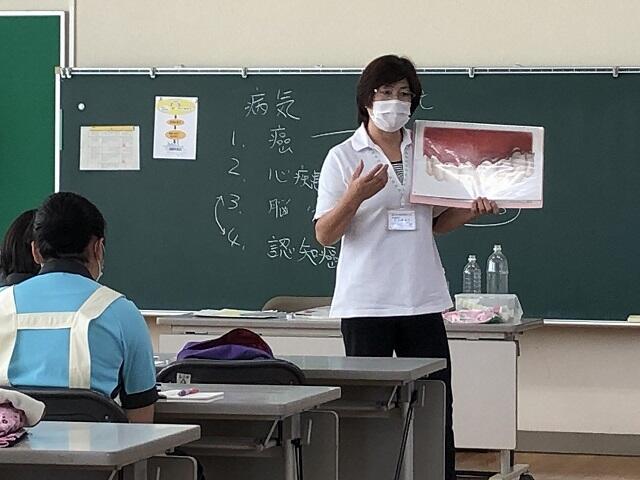

◯「新型コロナウイルス感染症について」

ゆいの杜ファミリークリニック 院長 梅津 様

新型コロナウイルス感染症について、今、様々な情報が飛び交っているが、正しい知識を元に「正しく恐れる」ことが大切であるというこお話をいただきました。また、医師の立場から、他職種連携について、介護現場では、利用者を一番近くで見ているのは介護福祉士であり、何か変化を見つけて報告してくれることも介護福祉士からが多いので、日常生活の中で、いつもとの違いがわかる介護福祉士になって欲しいとエールをいただきました。

◯「コロナ禍における介護現場の実際」

株式会社 照和 デイホーム照和 岡本 様

まず、二人一組になって「共通点探し」をしました。些細なことであっても、互いの共通点を見つけると親近感が湧いてきます。3年間同じクラスの友人でも、いざ、見つけるとなると難しく、時間がかかりましたが、盛り上がりました。コロナだから、「◯◯ができない」ではなく、「◯◯するためにはどうしたらよいのかを考える」意識が大切であるとのお話をいただきました。

1学期の期末試験を終えて、3年生の校内代替実習が再開しました。

今週は、少しでも"介護現場の今”を学習するために、実習先を始めとする多くの専門職の方々に講義にきていただいています。

◯「地域包括支援センターの概要と役割」

真岡市役所 いきいき高齢課 保健師 馬籠 様

真岡市の現状と地域包括支援センターの役割について、お話をいただきました。地域包括支援センターは、身近な市役所にありますが、なかなか行く機会もないので、窓口の様子などを写真で見せていただくことで雰囲気を知ることができました。ぜひ、夏休みの期間にでも、自分の住んでいる市町村の地域包括支援センターを確認しておきたいものです。

◯「新型コロナウイルス感染症について」

ゆいの杜ファミリークリニック 院長 梅津 様

新型コロナウイルス感染症について、今、様々な情報が飛び交っているが、正しい知識を元に「正しく恐れる」ことが大切であるというこお話をいただきました。また、医師の立場から、他職種連携について、介護現場では、利用者を一番近くで見ているのは介護福祉士であり、何か変化を見つけて報告してくれることも介護福祉士からが多いので、日常生活の中で、いつもとの違いがわかる介護福祉士になって欲しいとエールをいただきました。

◯「コロナ禍における介護現場の実際」

株式会社 照和 デイホーム照和 岡本 様

まず、二人一組になって「共通点探し」をしました。些細なことであっても、互いの共通点を見つけると親近感が湧いてきます。3年間同じクラスの友人でも、いざ、見つけるとなると難しく、時間がかかりましたが、盛り上がりました。コロナだから、「◯◯ができない」ではなく、「◯◯するためにはどうしたらよいのかを考える」意識が大切であるとのお話をいただきました。

介護福祉科 1年生

介護福祉科 1年生

介護福祉科1年生が車いす介助を行いました。

6月24日(木)の生活支援技術の授業で車いす介助を行いました。1年生は初めて車いすを押したり乗ったりする生徒が多く、緊張した様子で授業に取り組んでいました。車いすに乗ってみて「小さな振動でも感じやすい。小さな段差でも怖いので声かけが大切。」と多くのことを学んでいました。

6月24日(木)の生活支援技術の授業で車いす介助を行いました。1年生は初めて車いすを押したり乗ったりする生徒が多く、緊張した様子で授業に取り組んでいました。車いすに乗ってみて「小さな振動でも感じやすい。小さな段差でも怖いので声かけが大切。」と多くのことを学んでいました。

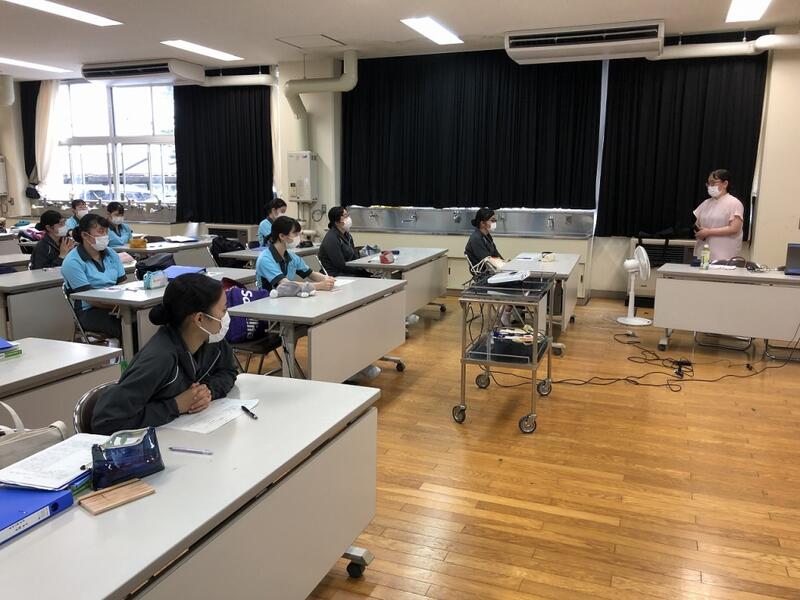

今週の介護実習

今週の介護実習

今週の介護実習は、

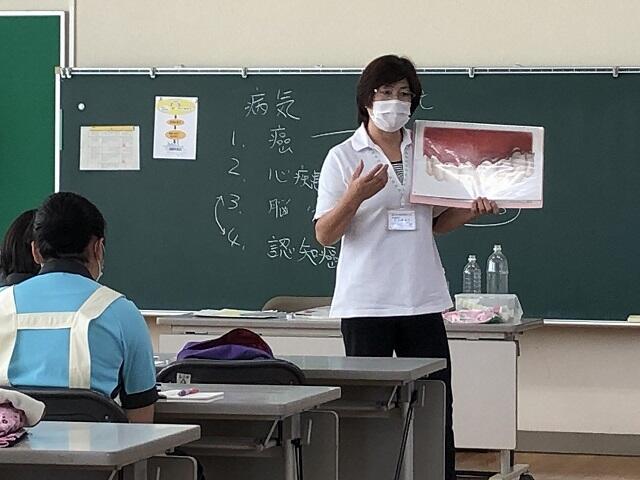

①栃木県歯科衛生士会所属の歯科衛生士さんによる講話

②場面を設定しての介護技術 を実施しました。

①歯科衛生士さんの講話では、「フレイルとオーラルフレイルについて」と題して、口腔ケアの重要性を再認識する機会となりました。口腔機能の維持から、全身機能の維持・向上へ、フレイルを予防しながら活気あふれる日常生活を送れるように、介護職として支援していく視点を学習しました。

②場面を設定しての介護技術では、"介護現場での浴室あるある”を例に、実技を実施しました。浴室では、目の前の利用者様だけでなく、浴室全体の安全確認、ヒヤリハットの未然防止など、観察の視点が多岐に渡ります。自分が実施した対応について、プロセスレコードという記録の手法を用いて、振り返りを行いました。

今週の介護実習は、

①栃木県歯科衛生士会所属の歯科衛生士さんによる講話

②場面を設定しての介護技術 を実施しました。

①歯科衛生士さんの講話では、「フレイルとオーラルフレイルについて」と題して、口腔ケアの重要性を再認識する機会となりました。口腔機能の維持から、全身機能の維持・向上へ、フレイルを予防しながら活気あふれる日常生活を送れるように、介護職として支援していく視点を学習しました。

②場面を設定しての介護技術では、"介護現場での浴室あるある”を例に、実技を実施しました。浴室では、目の前の利用者様だけでなく、浴室全体の安全確認、ヒヤリハットの未然防止など、観察の視点が多岐に渡ります。自分が実施した対応について、プロセスレコードという記録の手法を用いて、振り返りを行いました。

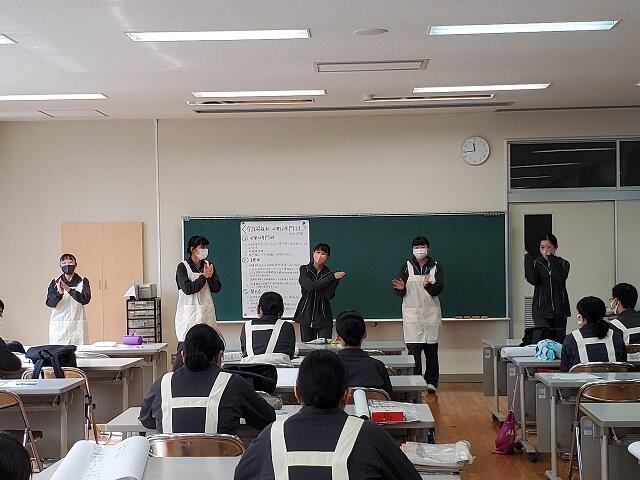

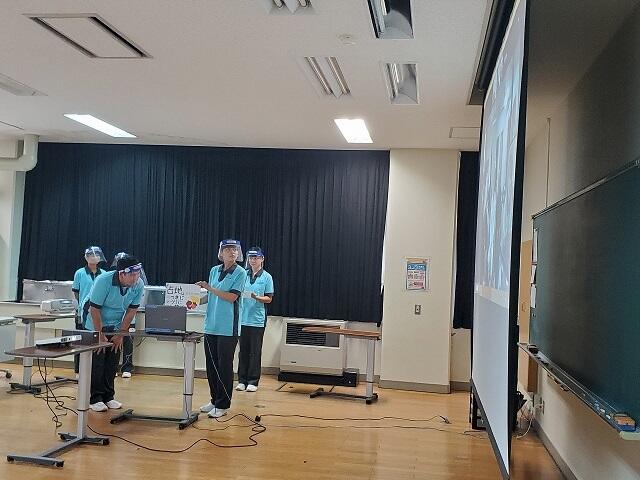

校内代替介護実習スタートしました!

令和3年度の校内代替実習がスタートしました!

本校介護福祉科の介護実習は、今年度も、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、校内で代替実習を行うこととなりました。

感染予防を踏まえた実習であるため、できることは限られてしまいますが、少しでも『介護現場を肌で感じ、自ら考え行動できる介護実習』を目指して、一丸となって取り組んで行きたいと思います。

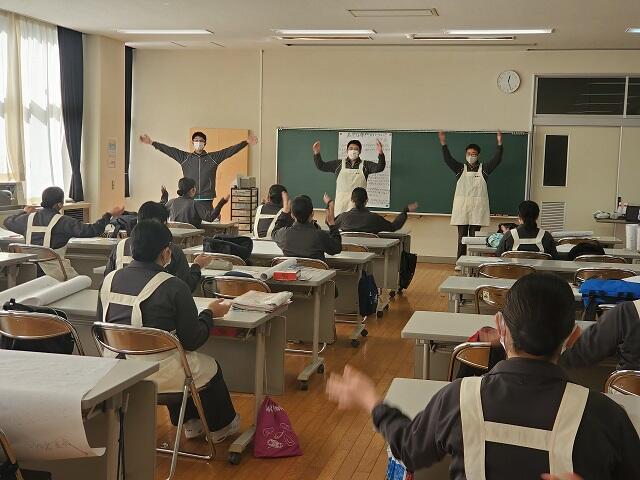

さて、今週の主な内容は、

①遠足の計画を考えよう!

②レクリエーションの計画と実施 です。

①遠足の計画を考えよう!では、学校から近い井頭公園に出かけてみました。行き帰りの学校周辺の地区踏査、公園内のバリアフリー,ユニバーサルデザイン調査を元に、“自分が施設の職員だったら、どんな遠足計画を立案するか”を、2人1組になって考え発表しました。

トイレへの配慮、休憩場所、雨の場合の注意点など、雨上がりだったからこそ気がつく場面もありました。

②レクリエーションの計画と実施では、自分で考えたレクリエーションを元にデモンストレーションを行い、クラスメイトからアドバイスをもらいました。計画の再修正を行い、モデル人形を利用者に見立てて、発表会を実施しました。

準備運動やアイスブレイク、ルール説明や実施時の観察・留意点など、ひとり一人が自分の考えたレクリエーションを精一杯発表しました。

本校介護福祉科の介護実習は、今年度も、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、校内で代替実習を行うこととなりました。

感染予防を踏まえた実習であるため、できることは限られてしまいますが、少しでも『介護現場を肌で感じ、自ら考え行動できる介護実習』を目指して、一丸となって取り組んで行きたいと思います。

さて、今週の主な内容は、

①遠足の計画を考えよう!

②レクリエーションの計画と実施 です。

①遠足の計画を考えよう!では、学校から近い井頭公園に出かけてみました。行き帰りの学校周辺の地区踏査、公園内のバリアフリー,ユニバーサルデザイン調査を元に、“自分が施設の職員だったら、どんな遠足計画を立案するか”を、2人1組になって考え発表しました。

トイレへの配慮、休憩場所、雨の場合の注意点など、雨上がりだったからこそ気がつく場面もありました。

②レクリエーションの計画と実施では、自分で考えたレクリエーションを元にデモンストレーションを行い、クラスメイトからアドバイスをもらいました。計画の再修正を行い、モデル人形を利用者に見立てて、発表会を実施しました。

準備運動やアイスブレイク、ルール説明や実施時の観察・留意点など、ひとり一人が自分の考えたレクリエーションを精一杯発表しました。

介護福祉士国家試験 結果報告

介護福祉士国家試験 結果報告!!

本日、14時、介護福祉士国家試験の合格発表がありました。

本年度の本校卒業生の合格率は、85.7 %でした。

(全国合格率 71.0 %)

今後、国家資格を持った介護福祉士として、地域で活躍してくれることを期待しています。

今年度も、コロナ禍で大変な中、本校福祉教育の推進のために多大なるご理解、ご協力をありがとうございました。

本日、14時、介護福祉士国家試験の合格発表がありました。

本年度の本校卒業生の合格率は、85.7 %でした。

(全国合格率 71.0 %)

今後、国家資格を持った介護福祉士として、地域で活躍してくれることを期待しています。

今年度も、コロナ禍で大変な中、本校福祉教育の推進のために多大なるご理解、ご協力をありがとうございました。

国家試験、無事、全員受験してきました!

介護福祉士国家試験 全員受験してきました。

1月31日(日)、第33回介護福祉士国家試験が実施されました。

本校の教養福祉科3年生 21名は、群馬県高崎市で受験しました。

体調管理等、コロナ禍で例年より不安な国家試験となりましたが、保護者の皆様をはじめとする温かい応援に支えられ、全員揃って受験することができました。本当にありがとうございました。

合格発表は、3月26日(金)です。発表まではドキドキですが、次なるステージへ元気に進んでいって欲しいと思います。

お疲れ様 教養福祉科3年生!!

1月31日(日)、第33回介護福祉士国家試験が実施されました。

本校の教養福祉科3年生 21名は、群馬県高崎市で受験しました。

体調管理等、コロナ禍で例年より不安な国家試験となりましたが、保護者の皆様をはじめとする温かい応援に支えられ、全員揃って受験することができました。本当にありがとうございました。

合格発表は、3月26日(金)です。発表まではドキドキですが、次なるステージへ元気に進んでいって欲しいと思います。

お疲れ様 教養福祉科3年生!!

介護福祉士国家試験まで あと9日!

ラストスパート!!

1月31日(日)に実施される介護福祉士国家試験まで、あと9日になりました。

今年度は、新型コロナウイルス感染症に対する心配もつきませんが、例年通り、福祉科の3年生は、最後の追い込みに全集中です!

1月から、国家試験に向けての学習環境の整備ということで、福祉科3年生の教室を介護実習室に移動し、クラス全員で目標達成のために頑張っています。

「まだ、◯◯がよくわからないです・・・」「早く試験を受けて楽になりたい・・・」等、様々な声が聞こえてきますが、一人一人が、悔いの残らぬよう、無事受験できるように応援していきます。

例年この時期になると、福祉科の先輩方が、後輩の国家試験を気にかけて、差し入れを持って応援に駆けつけてくれます。今年度も、先輩方が応援に来てくれていますが、感染予防のために玄関先での対応になっています。心温まる応援、本当にありがとうございます。

1月31日(日)に実施される介護福祉士国家試験まで、あと9日になりました。

今年度は、新型コロナウイルス感染症に対する心配もつきませんが、例年通り、福祉科の3年生は、最後の追い込みに全集中です!

1月から、国家試験に向けての学習環境の整備ということで、福祉科3年生の教室を介護実習室に移動し、クラス全員で目標達成のために頑張っています。

「まだ、◯◯がよくわからないです・・・」「早く試験を受けて楽になりたい・・・」等、様々な声が聞こえてきますが、一人一人が、悔いの残らぬよう、無事受験できるように応援していきます。

例年この時期になると、福祉科の先輩方が、後輩の国家試験を気にかけて、差し入れを持って応援に駆けつけてくれます。今年度も、先輩方が応援に来てくれていますが、感染予防のために玄関先での対応になっています。心温まる応援、本当にありがとうございます。

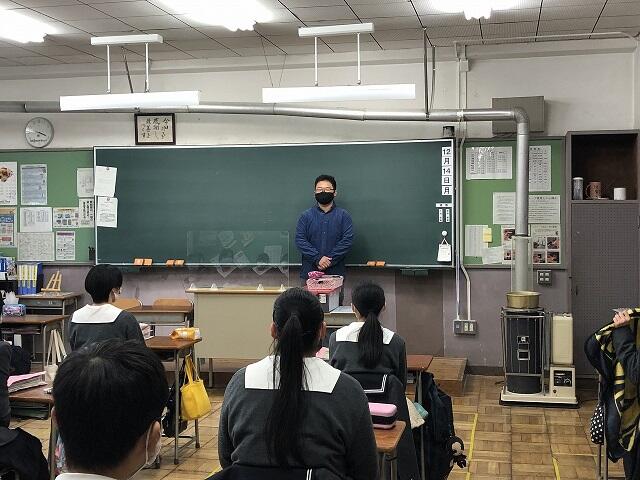

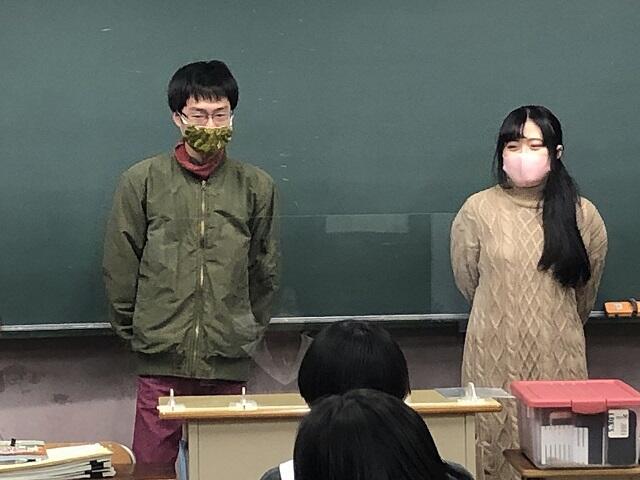

うれしいお客様

国家試験に向けて、うれしいお客様!

今日は、介護福祉士国家試験に向けて頑張る3年生に、うれしいお客様が来て下さいました。

昨年度の卒業生と、卒業して年月は経ちますが、真岡市内の特別養護老人ホームで働く卒業生です。

受験票が届いて少し緊張している3年生ですが、最後の追い込みに向けて、自分たちの体験談を話してくれました。実際に国家試験を受験した卒業生の話は、一番身近なアドバイスになります。大変ありがたい機会です。心温まる話とともに、差し入れもいただきました。

毎年のことですがこの時期になると、卒業後も後輩の国家試験を心配してくれる温かい心遣いや励ましの言葉に、福祉科教員一同、胸が熱くなります。

多くの人が応援してくれています!まだまだ頑張ろう、3年生!!

今日は、介護福祉士国家試験に向けて頑張る3年生に、うれしいお客様が来て下さいました。

昨年度の卒業生と、卒業して年月は経ちますが、真岡市内の特別養護老人ホームで働く卒業生です。

受験票が届いて少し緊張している3年生ですが、最後の追い込みに向けて、自分たちの体験談を話してくれました。実際に国家試験を受験した卒業生の話は、一番身近なアドバイスになります。大変ありがたい機会です。心温まる話とともに、差し入れもいただきました。

毎年のことですがこの時期になると、卒業後も後輩の国家試験を心配してくれる温かい心遣いや励ましの言葉に、福祉科教員一同、胸が熱くなります。

多くの人が応援してくれています!まだまだ頑張ろう、3年生!!

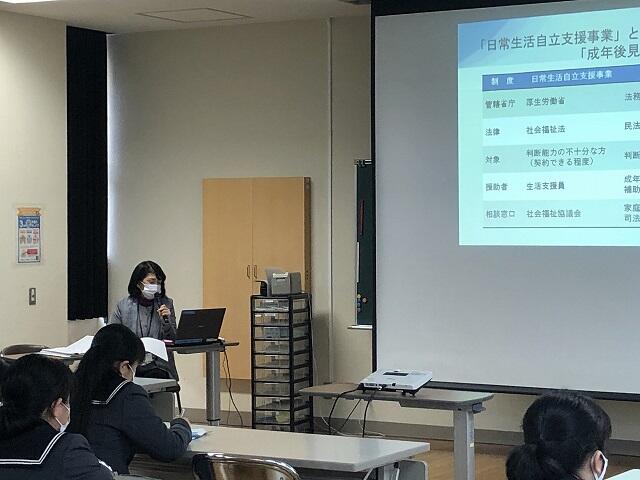

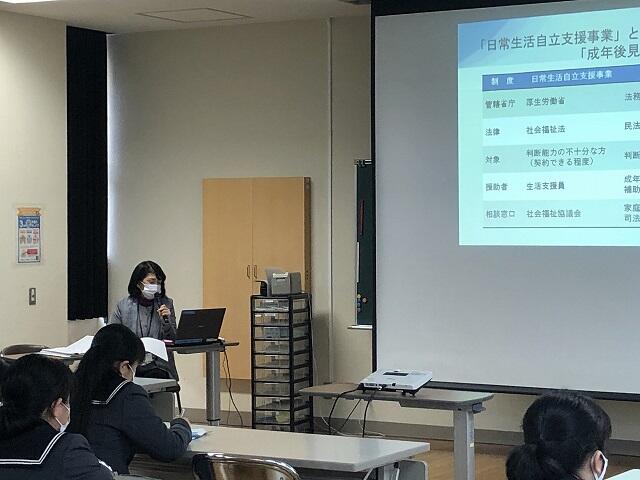

介護福祉士国家試験に向けて(教養福祉科3年生)

国家試験に向けてラストスパート。

介護福祉士国家試験の受験票が、届きました!

本校は、今年度は群馬県で受験します。国家試験まで、あと約50日です。3年生もラストスパート!!頑張っています。

さて本日は、国家試験に向けてのまとめとして、真岡市社会福祉協議会の社会福祉士さんに講義に来ていただきました。

社会福祉法や日常生活自立支援事業、成年後見制度について詳しく説明していただきました。制度の名称は覚えていても、違いがわからなくなることが多いこれらの事業ですが、事例などを用いて理解を深めることができました。

介護福祉士国家試験の受験票が、届きました!

本校は、今年度は群馬県で受験します。国家試験まで、あと約50日です。3年生もラストスパート!!頑張っています。

さて本日は、国家試験に向けてのまとめとして、真岡市社会福祉協議会の社会福祉士さんに講義に来ていただきました。

社会福祉法や日常生活自立支援事業、成年後見制度について詳しく説明していただきました。制度の名称は覚えていても、違いがわからなくなることが多いこれらの事業ですが、事例などを用いて理解を深めることができました。

介護実習校内代替 全日程無事に終了!

介護実習(校内代替) 全日程終了しました。

8月下旬から校内にて実施していた介護実習が、無事に終了しました。

計画の段階では、どうなることかと不安が大きかった校内介護実習ですが、本校の介護実習先を始めとする地域の専門職の方々の協力をいただきながら、全日程を無事に終了することができました。新型コロナウイルス感染症の感染予防を第一に、「すべての人々にとってより安全な方法」を念頭に置きながら、少しでも介護現場の今を考えることのできる校内実習を実施できたことに、関係機関の皆様に深く御礼申し上げます。

☆12月の校内実習の様子(1年生)☆

県立博物館の先生による授業(栃木県立博物館)

高齢者の方々が生きてきた時代背景や生活の様子について、講義をしていただきました。また、行李や木杓子などの実物を見せていただき、地域の伝統行事についても学習を深めました。多くのことを知らなくても、伝統行事や懐かしい物品を通して、コミュニケーションのきっかけになることを学びました。

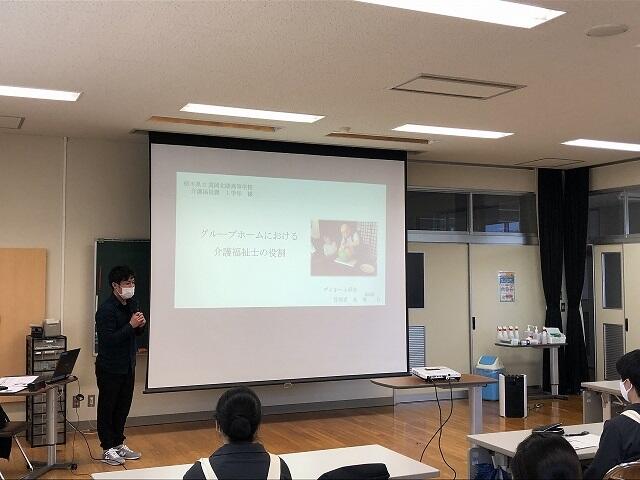

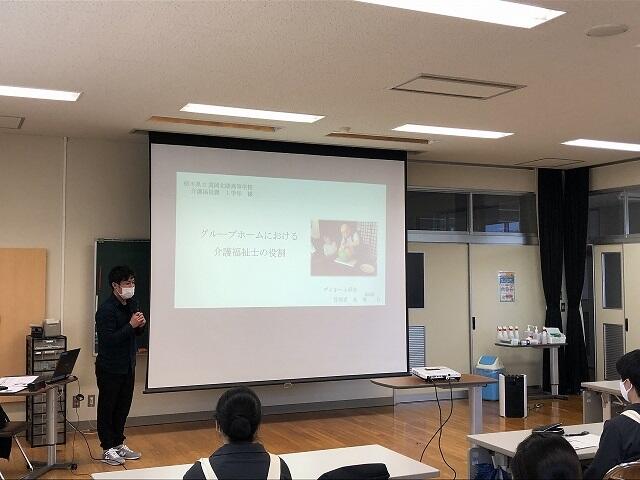

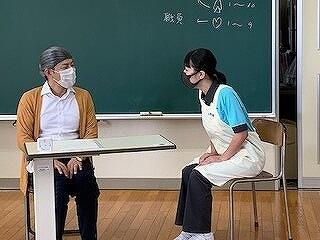

グループホームにおける介護福祉士の役割(デイホーム照和 髙橋様)

介護職員に必要な接遇スキルとして、目線を合わせて、「ゆっくり」「はっきり」を意識する大切さを、事例を通して講義していただきました。また、認知症の方との向き合い方として、認知症の人の「気持ち」に向き合うことを学びました。認知症の方の行動だけでなく、「なぜ、そのような行動をとっているのか」行動に目を向けることも必要です。

8月下旬から校内にて実施していた介護実習が、無事に終了しました。

計画の段階では、どうなることかと不安が大きかった校内介護実習ですが、本校の介護実習先を始めとする地域の専門職の方々の協力をいただきながら、全日程を無事に終了することができました。新型コロナウイルス感染症の感染予防を第一に、「すべての人々にとってより安全な方法」を念頭に置きながら、少しでも介護現場の今を考えることのできる校内実習を実施できたことに、関係機関の皆様に深く御礼申し上げます。

☆12月の校内実習の様子(1年生)☆

県立博物館の先生による授業(栃木県立博物館)

高齢者の方々が生きてきた時代背景や生活の様子について、講義をしていただきました。また、行李や木杓子などの実物を見せていただき、地域の伝統行事についても学習を深めました。多くのことを知らなくても、伝統行事や懐かしい物品を通して、コミュニケーションのきっかけになることを学びました。

グループホームにおける介護福祉士の役割(デイホーム照和 髙橋様)

介護職員に必要な接遇スキルとして、目線を合わせて、「ゆっくり」「はっきり」を意識する大切さを、事例を通して講義していただきました。また、認知症の方との向き合い方として、認知症の人の「気持ち」に向き合うことを学びました。認知症の方の行動だけでなく、「なぜ、そのような行動をとっているのか」行動に目を向けることも必要です。

文化部発表会にて展示しました。

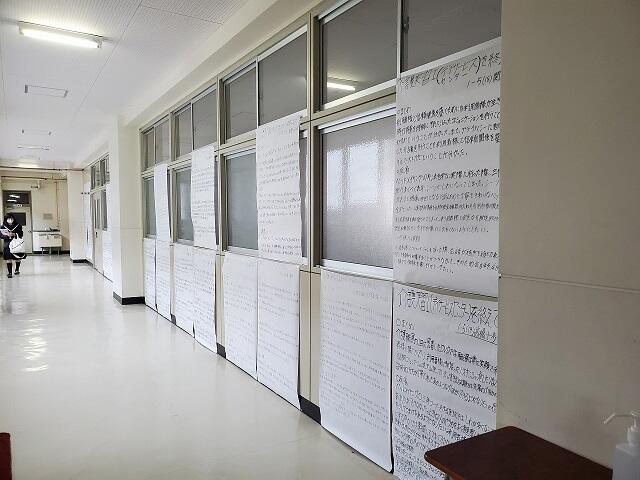

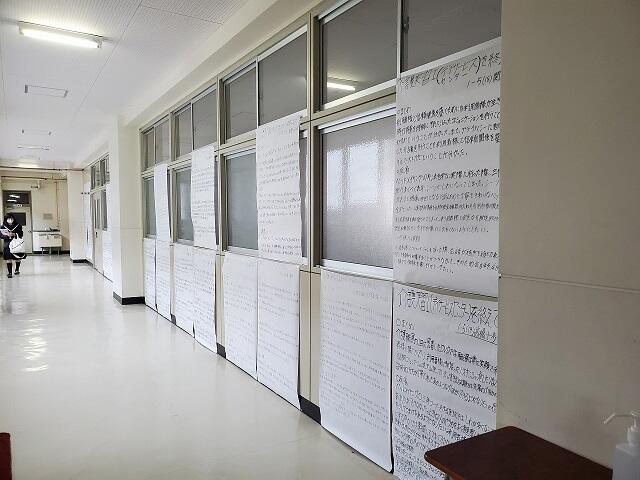

学習の成果を、校内文化部発表会にて展示しました!

今年度は、学校祭が中止のため、代わりに「文化部発表会」が開催されました。

福祉科では、介護実習校内代替でのまとめや、生活支援技術で制作したマスクや小物ケースを展示しました。他学科の生徒も、足を止めて掲示物や作品を見てくれていました。

今年度は、学校祭が中止のため、代わりに「文化部発表会」が開催されました。

福祉科では、介護実習校内代替でのまとめや、生活支援技術で制作したマスクや小物ケースを展示しました。他学科の生徒も、足を止めて掲示物や作品を見てくれていました。

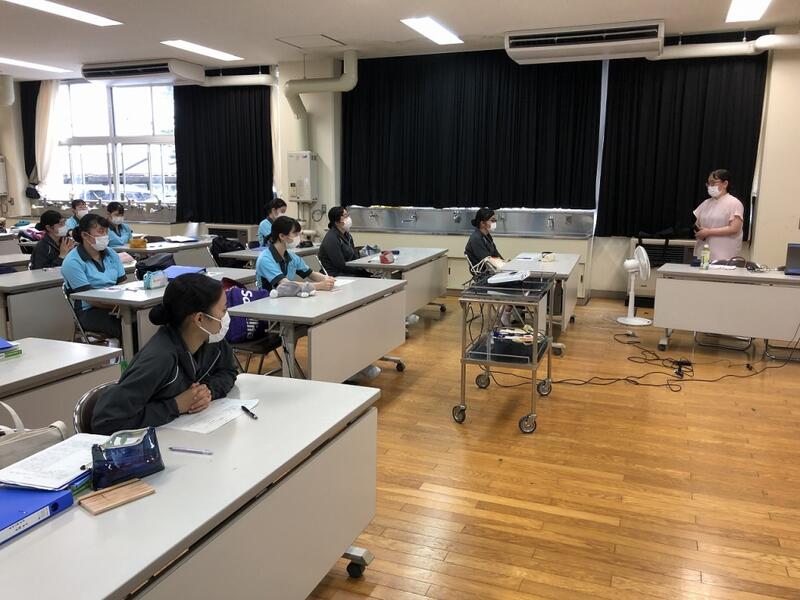

介護実習(2年生)③

現場で活躍されている方々を講師にお迎えして

2年生の介護実習校内代替も、地域の皆様の支えにより順調に進んでいます。本来ならば、地域の高齢者施設で、実際に専門職として働いていらっしゃる方々と直接関わることで学びを深めるところですが、今年度は、学校に来校していただき、直接、専門性に触れる機会を設定していただきました。

◯オフィスC 代表(介護福祉士) 川田様

事例を用いて、介護過程の展開に必要な情報収集のポイントについて学習しました。介護職として、「気づき」が必要になることを、再確認しました。

◯社会福祉法人 光誠会 介護支援専門員 岩原様・ 介護福祉士 平野様

特別養護老人ホームにおける介護職の役割やユニット型について、施設の間取りや写真からイメージしました。また、施設において導入されている介護ロボットの実際について、映像を通して学習しました。

◯栃木県歯科衛生士会 介護支援専門員(歯科衛生士) 川上様

「食べることの大切さ」や「健康を維持のための口腔ケアの必要性」など、介護職として口腔ケアを行う意義と基本的な技術について、実技を通して学習しました。

◯株式会社 照和 代表取締役(介護福祉士) 齋藤様

介護職として大切なことは、「自ら相手を思いやり、思いやられることである」という、利用者様とどのように信頼関係を構築すべきかを、先生の体験を通してご講義いただきました。

◯デイホーム照和 管理者(介護福祉士) 髙橋様

介護福祉士として必要な「接遇のスキル」「挨拶」について、改めて学ぶ機会となりました。言葉遣いなど、何気なく日常使っている言葉についても、振り返ってみるきっかけとなったようです。

2年生の介護実習校内代替も、地域の皆様の支えにより順調に進んでいます。本来ならば、地域の高齢者施設で、実際に専門職として働いていらっしゃる方々と直接関わることで学びを深めるところですが、今年度は、学校に来校していただき、直接、専門性に触れる機会を設定していただきました。

◯オフィスC 代表(介護福祉士) 川田様

事例を用いて、介護過程の展開に必要な情報収集のポイントについて学習しました。介護職として、「気づき」が必要になることを、再確認しました。

◯社会福祉法人 光誠会 介護支援専門員 岩原様・ 介護福祉士 平野様

特別養護老人ホームにおける介護職の役割やユニット型について、施設の間取りや写真からイメージしました。また、施設において導入されている介護ロボットの実際について、映像を通して学習しました。

◯栃木県歯科衛生士会 介護支援専門員(歯科衛生士) 川上様

「食べることの大切さ」や「健康を維持のための口腔ケアの必要性」など、介護職として口腔ケアを行う意義と基本的な技術について、実技を通して学習しました。

◯株式会社 照和 代表取締役(介護福祉士) 齋藤様

介護職として大切なことは、「自ら相手を思いやり、思いやられることである」という、利用者様とどのように信頼関係を構築すべきかを、先生の体験を通してご講義いただきました。

◯デイホーム照和 管理者(介護福祉士) 髙橋様

介護福祉士として必要な「接遇のスキル」「挨拶」について、改めて学ぶ機会となりました。言葉遣いなど、何気なく日常使っている言葉についても、振り返ってみるきっかけとなったようです。

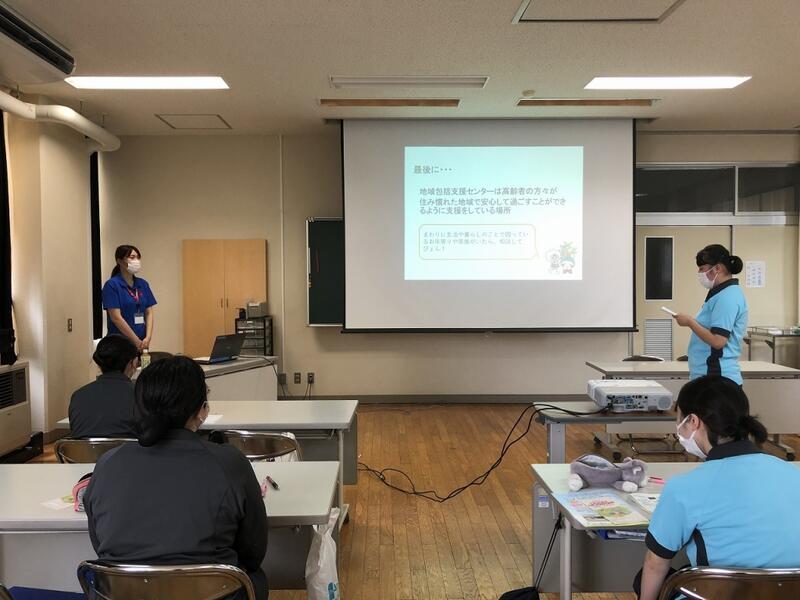

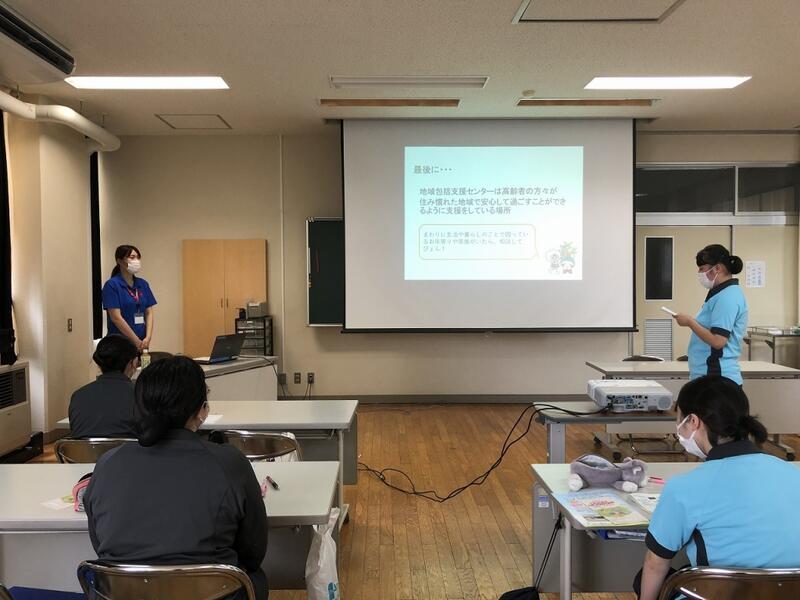

介護実習(3年生)⑲

真岡市地域包括支援センター 講話

今日は、真岡市地域包括支援センターの保健師である馬籠様を講師にお迎えし、「地域包括支援センターの概要と役割」について、ご講義をいただきました。

コロナ禍の中で、地域住民の相談内容にも変化が見られるようです。介護福祉士として、地域で活躍する際には、地域包括支援センターの存在は必要不可欠になります。多職種協働を意識しながら、活動していくことの大切さを感じました。

今日は、真岡市地域包括支援センターの保健師である馬籠様を講師にお迎えし、「地域包括支援センターの概要と役割」について、ご講義をいただきました。

コロナ禍の中で、地域住民の相談内容にも変化が見られるようです。介護福祉士として、地域で活躍する際には、地域包括支援センターの存在は必要不可欠になります。多職種協働を意識しながら、活動していくことの大切さを感じました。

介護実習(3年生)⑳

3年生介護実習Ⅱまとめ発表会&介護実習Ⅱ無事終了!

8月下旬より、5週間にわたって実施した3年生の介護実習も、本日のまとめ発表会をもって、無事に終了しました。

スタート時は、「長い!」と思っていた介護実習校内代替も、始まってしまえばあっという間で、「もう少し実習でも、いいかも?」という声も聞こえてきました。

本来は介護現場で行う介護実習を校内で代替するために、できるだけ現場で活躍されている方々を講師にお迎えし、お忙しい中ご協力をいただきながら、実践的な学習を進めることができたことに、この場をお借りして深く感謝いたします。

3年生の発表の中では、「今まで当たり前に介護実習ができていたことが、当たり前でないことに気がついた。介護実習ができることに感謝したい。」「利用者様の選択肢を大切にしながら、利用者様に感謝できる介護福祉士になりたい。」「地域の中で働くという視点を持って、より専門的知識を深めたい。」等という、25日間の介護実習校内代替での成長を感じられる発表がたくさんありました。

介護実習お疲れ様でした。

さぁ、これからはいよいよ就職試験本番!

まだまだ頑張る教養福祉科3年生、頑張れ!!

介護実習(3年生)⑱

とちぎ協働アドバイザー派遣事業

一般社団法人えんがお 代表理事 濱野将之 様を講師にお迎えして、「人とのつながりを感じられる社会を目指して」と題して、ご講義をいただきました。

介護職として働く上で、「支援する側↔支援される側」だけの関係ではなく、地域の高齢者がいかに「地域のプレイヤー」になってもらうかを考える必要があると、新たな視点を教えていただきました。

一般社団法人えんがお 代表理事 濱野将之 様を講師にお迎えして、「人とのつながりを感じられる社会を目指して」と題して、ご講義をいただきました。

介護職として働く上で、「支援する側↔支援される側」だけの関係ではなく、地域の高齢者がいかに「地域のプレイヤー」になってもらうかを考える必要があると、新たな視点を教えていただきました。

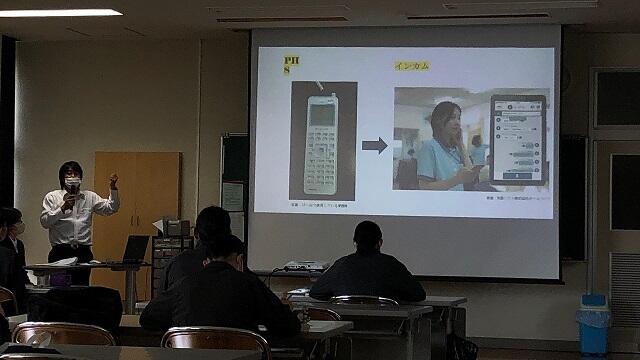

介護実習(3年生)⑰

3年生、介護実習もまとめの週です!

3年生の介護実習も、最終週のスタートです。

今日は、社会福祉法人 光誠会の「びーね」 様より、介護支援専門員の岩原様・介護福祉士の平野様を講師にお迎えし、『特別養護老人ホーム』介護現場におけるICTと介護ロボットの実際について、講義をいただきました。

特別養護老人ホーム設置に関する法的根拠や施設の概要、入居者様や介護職員の様子等、介護現場の様子をイメージしやすいように写真を用いて説明してくださいました。

また、近年、介護の現場でも導入が進んでいる介護ロボットやICTについて、業務改善にもつながっていることを学ぶことができました。

3年生の介護実習も、最終週のスタートです。

今日は、社会福祉法人 光誠会の「びーね」 様より、介護支援専門員の岩原様・介護福祉士の平野様を講師にお迎えし、『特別養護老人ホーム』介護現場におけるICTと介護ロボットの実際について、講義をいただきました。

特別養護老人ホーム設置に関する法的根拠や施設の概要、入居者様や介護職員の様子等、介護現場の様子をイメージしやすいように写真を用いて説明してくださいました。

また、近年、介護の現場でも導入が進んでいる介護ロボットやICTについて、業務改善にもつながっていることを学ぶことができました。

介護実習(3年生)⑯

地域包括ケアと多職種連携について

本日は、栃木県介護福祉士会 副会長の谷口様を講師にお迎えし、「地域包括ケアと多職種連携について」講義をいただきました。

介護現場では、利用者様を支援するために多くの様々な職種の方々と連携する機会が非常に多くあります。関わる専門職の方々について、理解を深めることも、介護福祉士として必要なことです。

今日は講義の中で、利用者様のケース検討を想定して、実際に事例検討を行いました。

利用者様の背景は?

本人の思いは?家族の思いは?

何を優先すべきか?

介護福祉士の専門性は?

一つの事例からも、いろいろな意見が出てきました。

利用者様の一番近くにいる介護福祉士だからこそ、気がつくことがあります。利用者様に寄り添いながらも、時には、知識をもって冷静に判断することも必要になります。

本日は、栃木県介護福祉士会 副会長の谷口様を講師にお迎えし、「地域包括ケアと多職種連携について」講義をいただきました。

介護現場では、利用者様を支援するために多くの様々な職種の方々と連携する機会が非常に多くあります。関わる専門職の方々について、理解を深めることも、介護福祉士として必要なことです。

今日は講義の中で、利用者様のケース検討を想定して、実際に事例検討を行いました。

利用者様の背景は?

本人の思いは?家族の思いは?

何を優先すべきか?

介護福祉士の専門性は?

一つの事例からも、いろいろな意見が出てきました。

利用者様の一番近くにいる介護福祉士だからこそ、気がつくことがあります。利用者様に寄り添いながらも、時には、知識をもって冷静に判断することも必要になります。

介護実習(3年生)⑮

リモートでレクリエーションに挑戦!!

3年生の介護実習も、残すところあと1週間になりました。

オフィスCの川田先生の講義の中で、リモートでレクリエーションに挑戦です。Zoomを使用して、鹿沼市にある「デイサービスかぞく」様とつながり、3年生が企画・準備したレクリエーションを実施しました。

初めての試みなのでどうなるか心配でしたが、画面を通してご利用者様の反応を確認することができ、生徒一同ホッと安心しました。距離的には、約25キロメートル離れているデイサービスセンターですが、リモートできちんと反応を感じながらレクリエーションを実施することができました。

レクリエーションに参加される対象者様によって、ツールは違ってきます。計画や準備を大切に、レクリエーション実施中の利用者様の観察を大切にしながら、場をあたためられる活動を実施していきます。

リモートレクリエーションに参加していただいたデイサービスかぞくのご利用者の皆様・職員の皆様、私たちの学びためにお忙しい中ご協力いただき、本当にありがとうございました。

3年生の介護実習も、残すところあと1週間になりました。

オフィスCの川田先生の講義の中で、リモートでレクリエーションに挑戦です。Zoomを使用して、鹿沼市にある「デイサービスかぞく」様とつながり、3年生が企画・準備したレクリエーションを実施しました。

初めての試みなのでどうなるか心配でしたが、画面を通してご利用者様の反応を確認することができ、生徒一同ホッと安心しました。距離的には、約25キロメートル離れているデイサービスセンターですが、リモートできちんと反応を感じながらレクリエーションを実施することができました。

レクリエーションに参加される対象者様によって、ツールは違ってきます。計画や準備を大切に、レクリエーション実施中の利用者様の観察を大切にしながら、場をあたためられる活動を実施していきます。

リモートレクリエーションに参加していただいたデイサービスかぞくのご利用者の皆様・職員の皆様、私たちの学びためにお忙しい中ご協力いただき、本当にありがとうございました。