文字

背景

行間

介護福祉科より

第37回介護福祉士国家試験 結果報告

第37回介護福祉士国家試験 結果報告!!

本日14時、第37回介護福祉士国家試験の合格発表がありました。

本年度の本校卒業生の合格率は、95.2%でした。(全国合格率 78.3%)

今後、高校で福祉を専門的に学び、国家資格「介護福祉士」を持った人材として、地域で活躍してくれることを期待しています。今年度も、本校福祉教育の推進にために、多大なるご支援ご協力をありがとうございました。

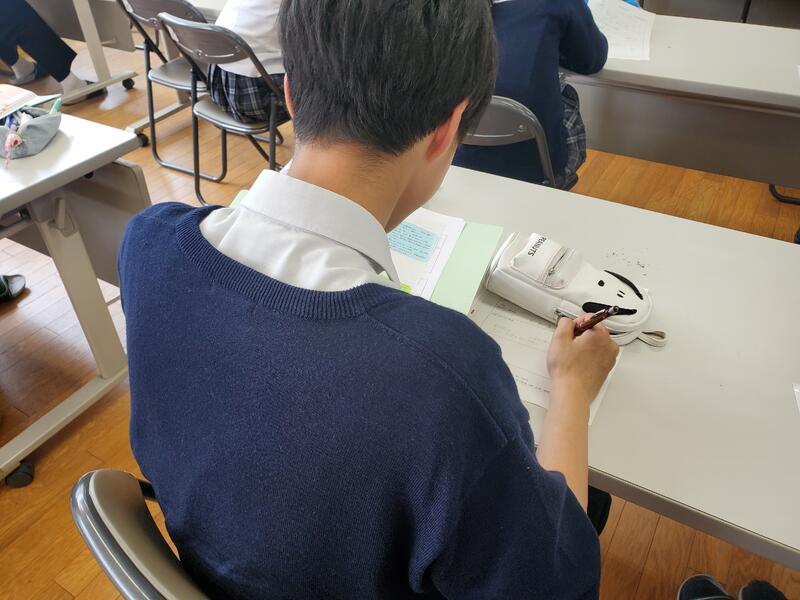

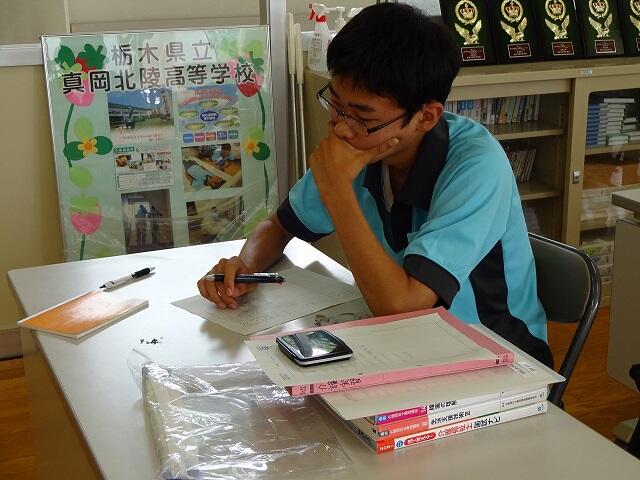

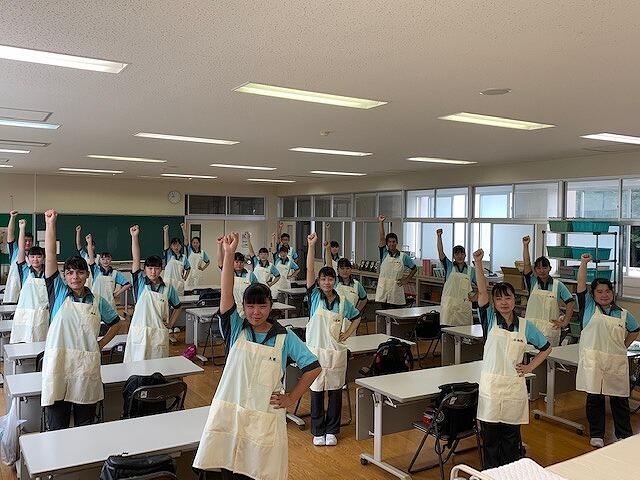

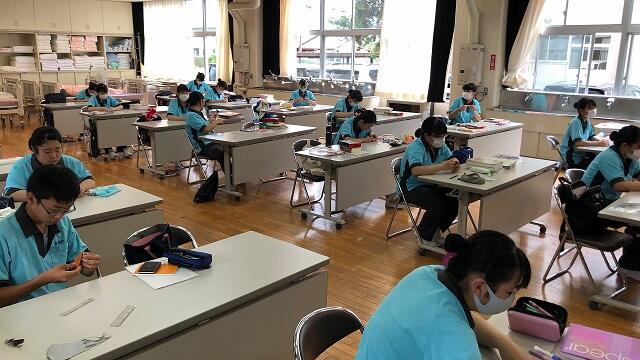

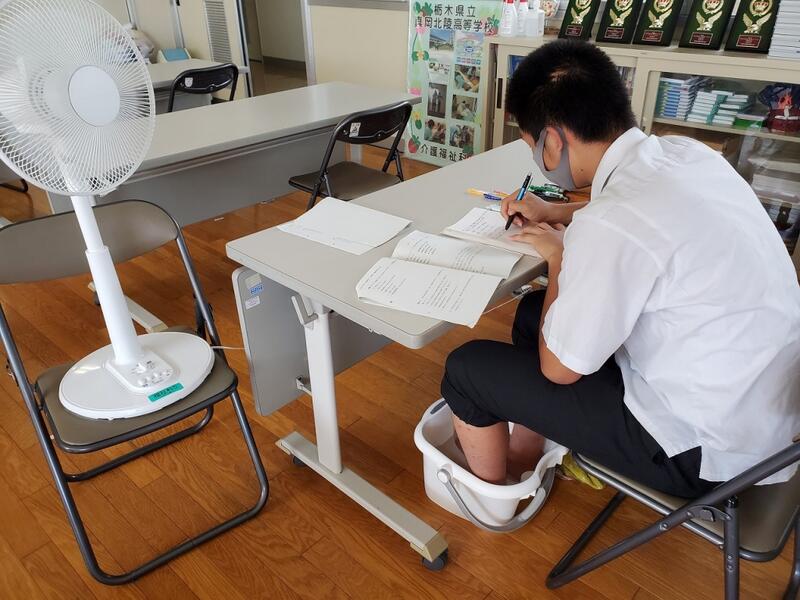

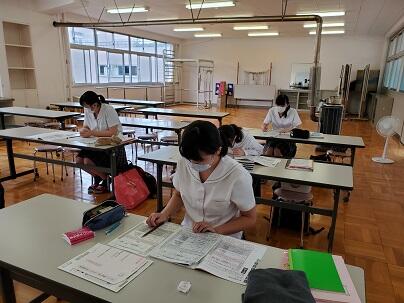

介護福祉科3年生、模擬試験に挑戦!

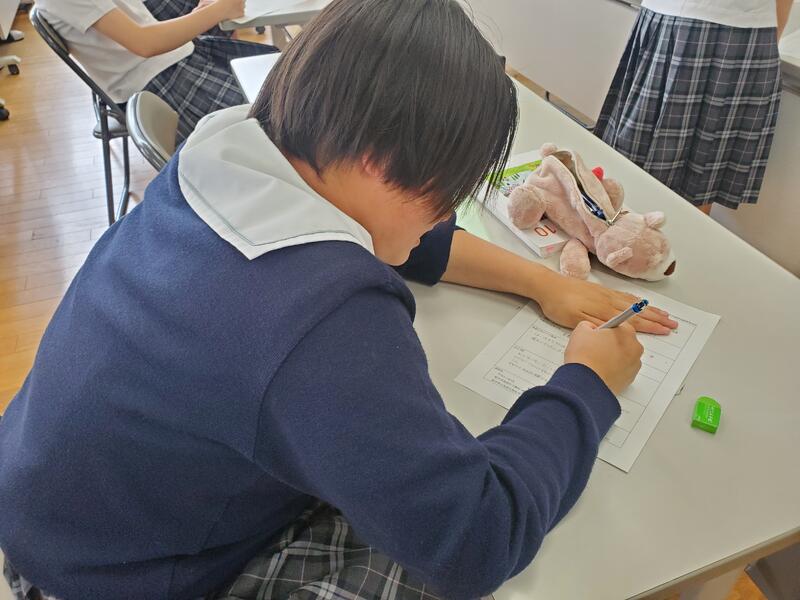

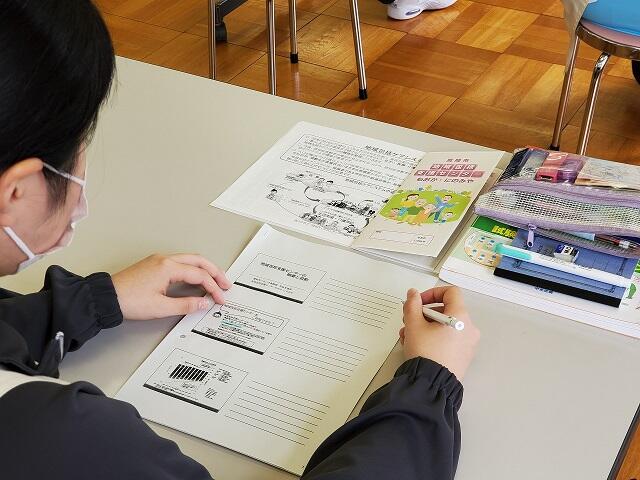

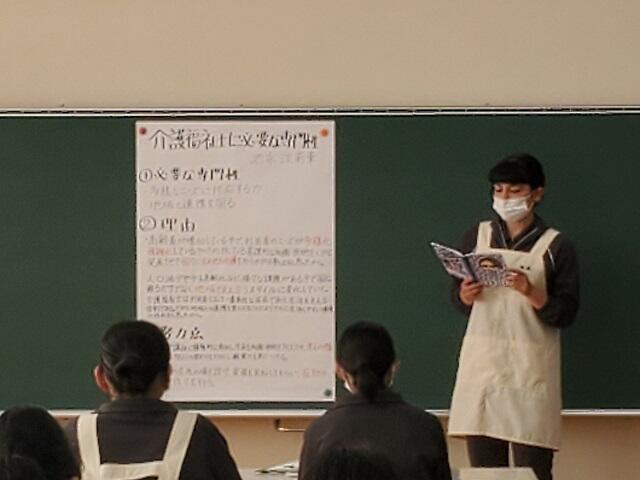

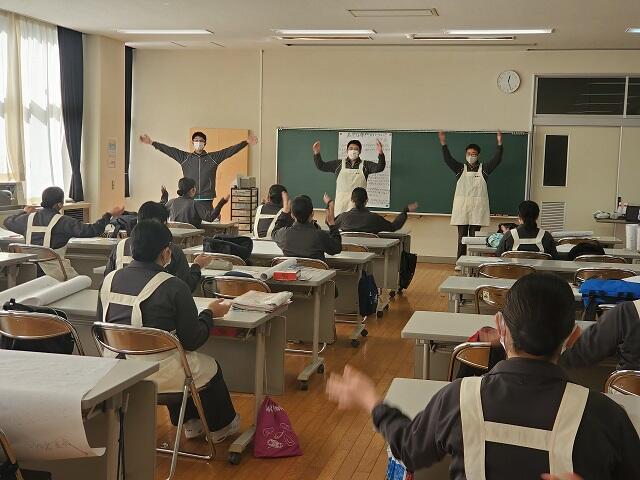

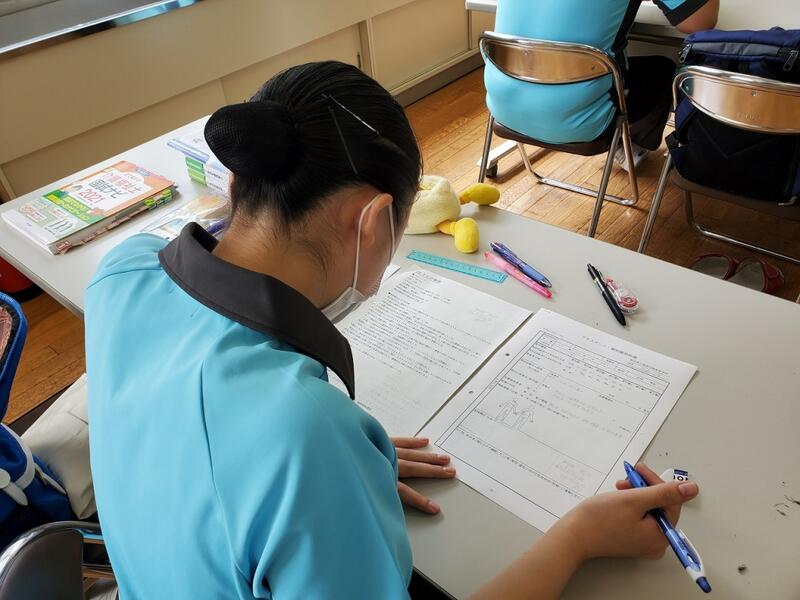

9月2日は、始業式!2学期のスタートですが、介護福祉科3年生22名は、介護福祉士国家試験に向けた模擬試験に挑戦しました。

初めての模擬試験で、緊張している生徒もいましたが、1月に控えた介護福祉士国家試験に向けて、夏休み中に取り組んだ学習の成果が十分に発揮できるよう、真剣勝負です。

『市役所deフクシ』2日目

『市役所deフクシ』2日目の様子をお伝えします!

2日目も、朝から多くの方々に参加していただきました。本日の参加者数は、43名!!暑い中、本当にありがとうございました。本日の参加者の方々の中には、7月30日(火)に開催した、本校の一日体験学習に参加した中学生も来てくれて、福祉体験に対する熱い想いを感じることができました。

一番人気があったのは、車いすで市役所探検!家族で参加してくれた人も多数、いらっしゃいました。

天気も良かったので、市役所2階のテラスで、思いっきり自分で車いすを操作してみました。

10月の真ごころカードも、かわいらしいかぼちゃが、たくさん完成しました。

点字で名刺カード作成も、自分の名前を確認しながら作成します。

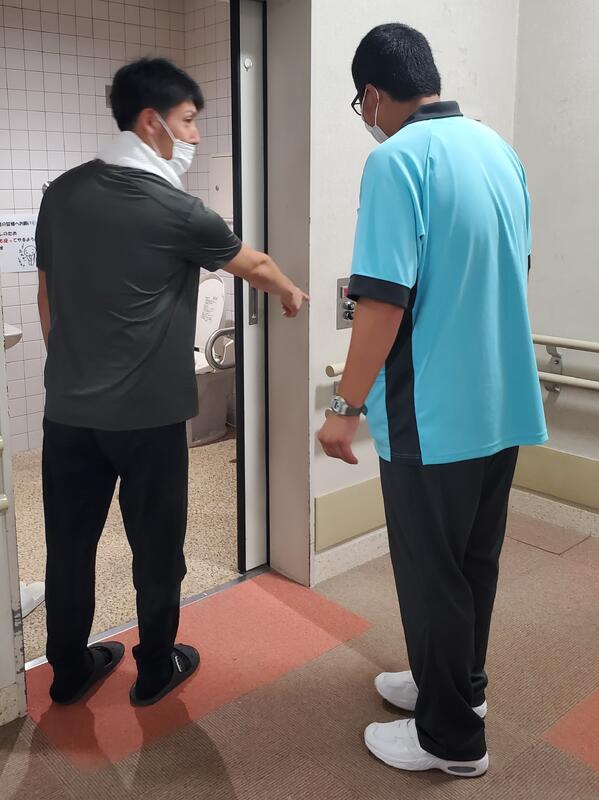

せっかくの市役所でのイベントだったので、私たちも車いすで多目的トイレを利用してみました。

ドアの開閉や水道、狭い通路など、車いすで利用することで改めて気がつくことも多かったです。

2日間、大変お世話になりました。初めての市役所での福祉体験イベントでしたが、多くの方々と福祉体験を通して関わることができ、有意義な時間を過ごすことができました。2学期が始まりましたら、今回の事業の振返りを学科全体で行っていきます。

『市役所deフクシ』1日目

『市役所deフクシ』1日目を開催しました。

初めての市役所での福祉体験イベントでしたが、31名の方に参加いただきました。ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。

車いすで市役所探検では、車いすに乗って、スロープやエレベーター、狭い通路などを体験しました。友人を誘って参加してくれた方もおり、「もっと乗りたい」という声もきかれ、盛り上がっていました。

点字体験では、自分の名前で名刺を作成しました。点字で1つ1つ集中して作成していました。

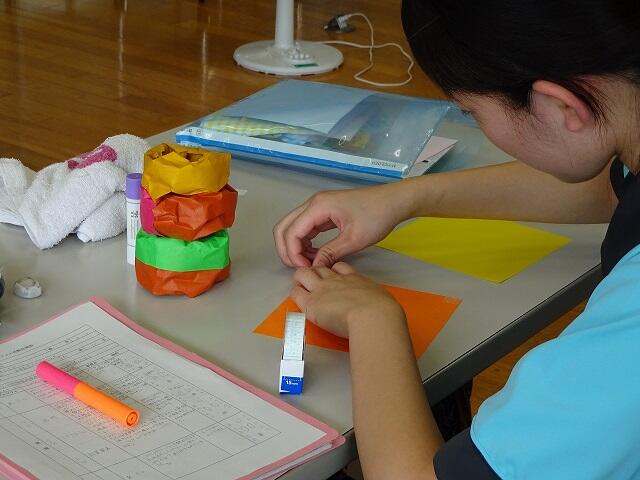

真ごころカード作成では、10月のカードでハロウィンのかぼちゃを折り紙で折っています。出来上がったかぼちゃに顏を書いて完成です。オリジナルのかぼちゃがたくさん出来上がりました。

明日(8月9日)も『市役所deフクシ』2日目を開催します!!

時間は、午前10時~午後2時、真岡市役所市民ロビーで開催します。みなさんの参加をお待ちしています。

1・2年生介護実習スタート

学校は夏休みですが、7月22日(月)~7月26日(金)の5日間、介護福祉科1・2年生が介護実習を行いました。

今回は、初めての介護実習をスタートした1年生の様子です。1年生は、デイサービスで11日間の実習を行いますが、積極的にコミュニケーションを取ろうと頑張っています。今日の実習巡回では、自分の得意な将棋を通して、高齢者の方々とコミュニケーションを取っている姿がみられました。85歳の利用者の方と真剣勝負!「将棋は、2つくらい先の手をよまないとダメなのよ~」と、将棋についても教えていただいていました。

『市役所deフクシ』開催します!!

真岡市役所を会場に、福祉体験を行います。

夏休み中の小学生・中学生、一般市民の皆さん、体験を通して、福祉について考えてみませんか?

日頃、高校で福祉を専門的に学習している介護福祉科の生徒が、皆さんと一緒に活動します。

期日:令和6年8月8日(木)・8月9日(金)

時間:午前10時~午後2時

場所:真岡市役所1階ロビー

くわしいことは、案内をご確認ください。

介護実習に向けて⑤(2年生)

学校は、明日、1学期の終業式を迎えますが、介護福祉科の1・2年生は、7月22日(月)~7月26日(金)まで、介護実習が行われます。

1年生は、グループホーム 2日間、デイサービス 3日間

2年生は、障害者施設 3日間、特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設 2日間

いよいよ、1・2年生の介護実習のスタートです。

校内では、介護実習に向けて、介護技術の練習等準備を進めています。

今日は、2年生の移乗介助の練習の様子をお伝えします。

利用者様の安全は勿論ですが、介護する自分たちの安全にも注意します。

ボディメカニクスを活用して、安全な介助を実施します。

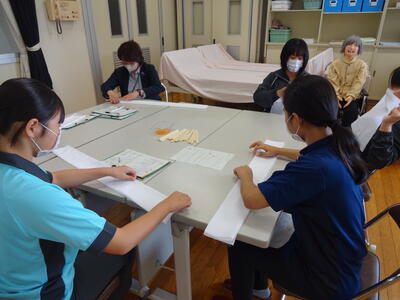

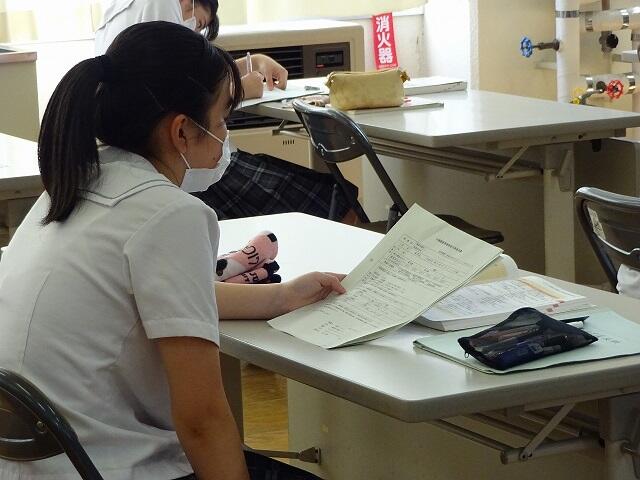

介護実習に向けて④(2年生)

校内でも、介護実習に向けた準備が進んでいます。

本日は、介護福祉科2年生が、「フェイスシート」の書き方について学習しました。

フェイスシートとは、利用者様の全体像を把握するために必要な情報を記載する用紙です。入所の際に、ご本人やご家族の方々と面談しながら、情報を収集していきます。2年生の実習では、13日間の介護老人保健施設や特別養護老人ホームでの実習の中で、担当の利用者様を受け持たせていただき、コミュニケーションを取りながら、情報収集を進めていきます。

今日は、コミュニケーションを通して友だちの情報を収集し、実際にフェイスシートに記入してみました。毎日一緒に過ごしている友達ですが、新たな発見もあったようです。いろいろな角度から会話を通して情報を得ることは、常に観察の視点が必要になってきます。日頃から、視野を広く持って生活することも必要なことですね。

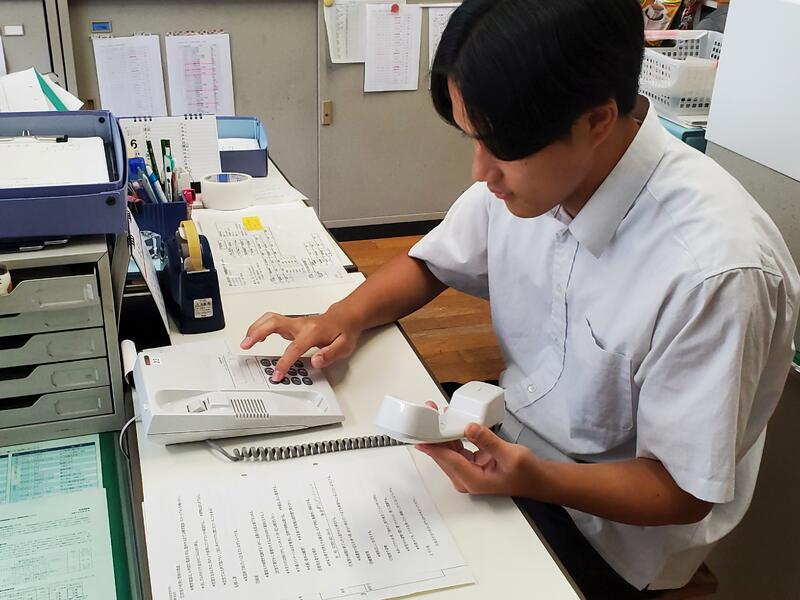

介護実習に向けて③(介護福祉科3年生)

今日は、6月10日(月)から介護実習が始まる3年生が、実習先に電話を入れて、実習の挨拶をする日です。

みんな緊張しながら電話をかけていました。中には、実習時の持ち物や感染対策についての話がある施設もあり、集中してメモを取りながら聞く姿も見られました。

いよいよ来週から5週間の介護実習が始まります。現場でしか学ぶことができないことがたくさんあります。

頑張れ3年生!!

介護実習に向けて②(介護福祉科2年生)

介護福祉科2年生は、7月から始まる障害者施設での介護実習に向けて、準備を進めています。

今日は、介護実習初日に実習施設に提出する個人票の作成です。

自分が3日間の実習で学びたいことや自己PRについて、まとめています。

「自分の長所は何だと思う?」と、クラスの友人と相談する様子も見られます。

自分が学びたいことを明確にすると、実習もより充実したものになります。

手洗い実習

感染予防のためには、流水と石けんで手を洗うことが大切になってきます。

介護福祉科2年生は、感染予防の基本として、自分の手洗いを見直しました。

指の間や指先、爪、手首など、注意しながら洗うと、意外と時間もかかります。日頃の手洗いも見直したいですね。

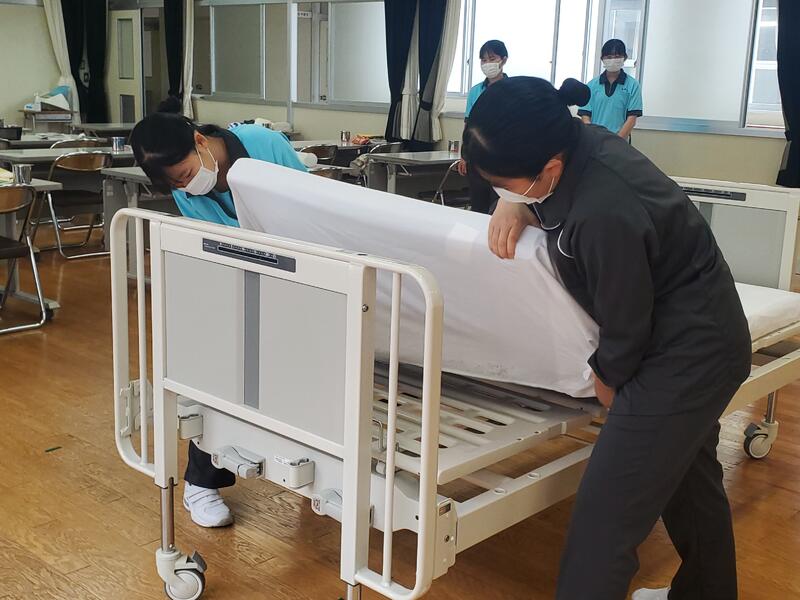

ベッドメイキング練習中!

介護福祉科2年生は、只今、介護実習に向けて、ベッドメイキングを練習しています。

安眠するためには、清潔で快適な寝具環境を整えることが重要になります。

利用者様が、安心してゆっくり休めるためにも、しわのない寝心地のよいベッドを作る必要があります。

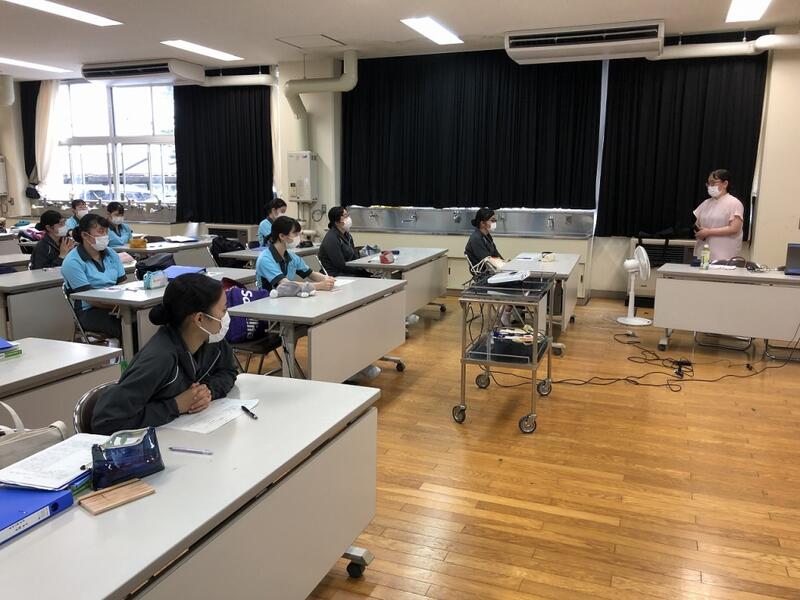

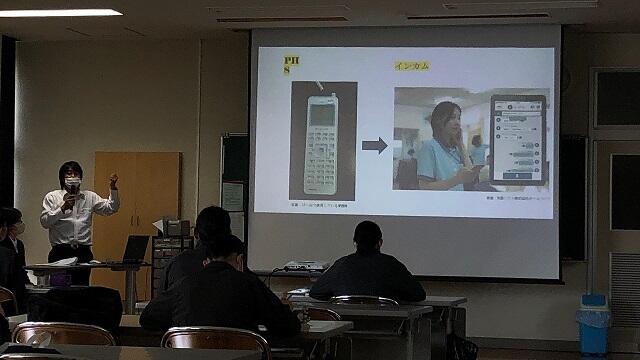

介護実習に向けて(介護実習指導者連絡協議会①)

介護福祉科では、今年度の介護実習に向け、実習受け入れ施設の職員の方々と、実習内容の確認や情報交換などを行う介護実習指導者連絡協議会①を開催しました。

今年度は、6月10(月)から3年生の25日間の介護実習が始まります。早速、施設職員の方々と顔合わせをしました。

施設職員の皆様・利用者様・地域の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

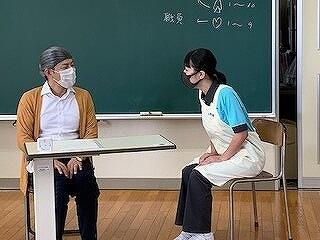

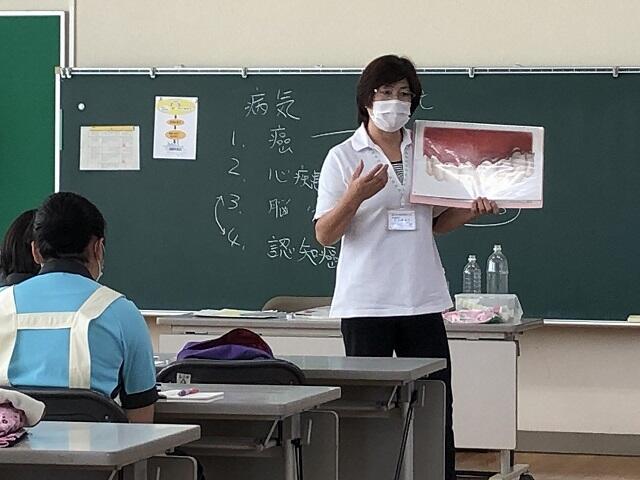

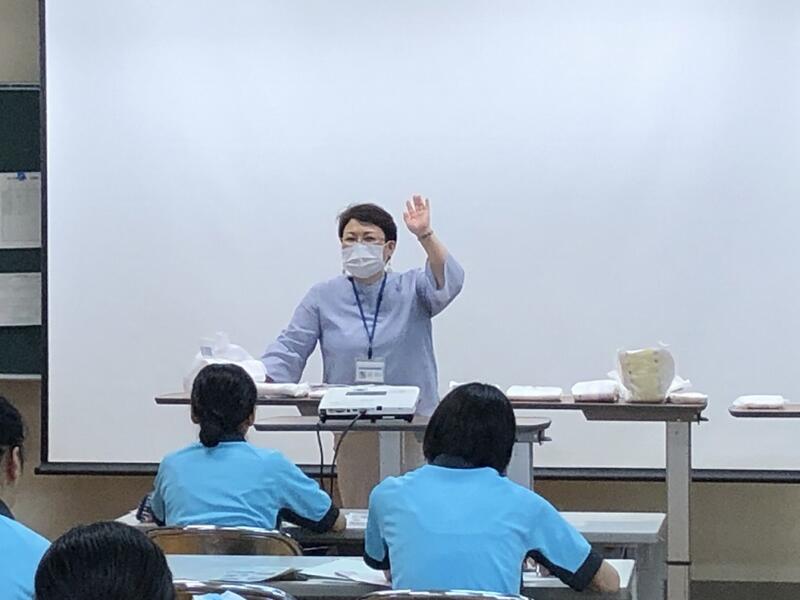

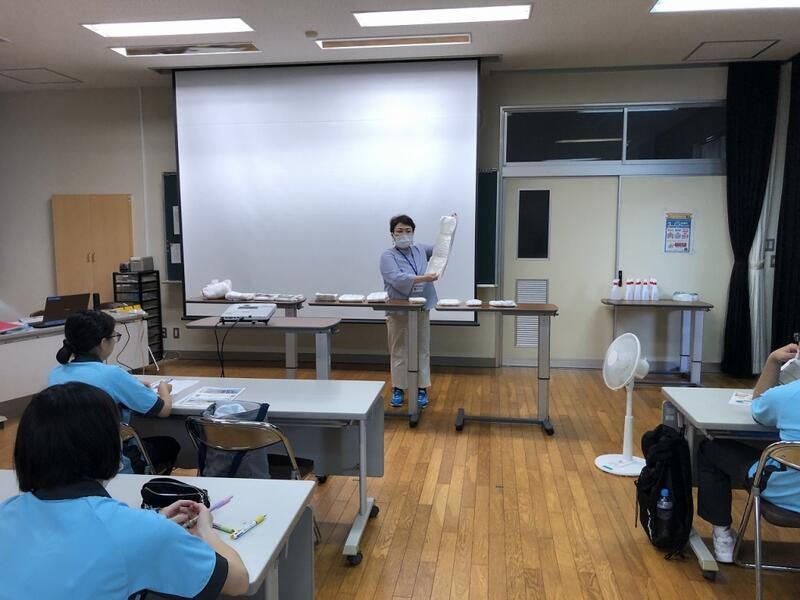

口腔ケアについての外部講習

歯科衛生士である川上先生を外部講師としてお招きし、2-5を対象に『口腔ケア』についての講習会が行われました。

川上先生の経歴や口腔ケアについての座学を聞いた後、口腔ケアの実践をしました。

2人ペアになり、『介助される側』、『介助する側』の両方を実践することで、利用者様の気持ちを少しでも感じれたら嬉しいと思います。

川上先生、ありがとうございました。

第36回介護福祉士国家試験 3年生20名全員 受験してきました!

1月28日(日)に実施された、第36回介護福祉士国家試験を介護福祉科3年生20名 全員が受験してきました。

本校の試験会場は東京ビッグサイトで、とても広い試験会場でしたが、今まで3年間学習してきた知識をひとり一人が精一杯発揮してきました。

合格発表は、3月25日(月)です。合格発表まで、まだ少し緊張が続きますが、介護福祉科3年生の皆さん、本当にお疲れさまでした。

真岡市長への受賞報告会(輝く❝とちぎ❞づくり表彰 優秀賞 受賞)

先日、真岡市役所にて、第7回輝く❝とちぎ❞づくり表彰 優秀賞(栃木県知事表彰)の受賞報告をしてまいりました。

この『真ごころカード』活動について、始まったきっかけや私たちの活動への思いを、真岡市長 様に聞いていただきました。高齢者の方々に季節感を感じてもらえるように、毎月違ったデザインを考え、一枚一枚手作りしています。

真岡市社会福祉協議会で実施している老人給食サービス事業でのお弁当に『真ごころカード』を一枚ずつ添えて配布してきましたが、令和5年11月末日現在でこのカードも6,700枚を超えました。

これからも、地域のためにできることを考え、専門的な福祉の視点を持って活動してまいります。

ユネスコスクールアシストプロジェクト(外国人介護人材の方々と交流授業②)

11月21日(火)、第2回目の交流授業として、特別養護老人ホーム杉の樹園(市貝町)様に見学に行きました。

先日、北陵高校に来ていただいた外国人職員の方々も、チームの一員として勤務されている現場を見学することができました。学校にはない福祉用具もあり、実際に体験することができました。

フロアを見学し、コミュニケーションやベッドメイキングを体験しました。

介護現場では、ICT機器の導入も進んでいます。利用者様の状況をタブレットから観察することもできます。

杉の樹園に勤務する卒業生にも会うことができました。利用者様に対して、『どんな介護したいか」を常に考えながら職務にあたっているそうです。働いても、理想の介護を追っています!

杉の樹園の皆様、ありがとうございました。外国人の方と一緒にチームとして働くためにどうするかを考えることも必要ですが、誰にとってもわかりやすい言葉を選んで仕事をする大切さを学びました。わかりやすい言葉は、利用者様にとっても、チームワークをとる上でも大切なことです。2年生の特別養護老人ホームや介護老人保健施設での実習に向けて、勉強に励みたいと思います。

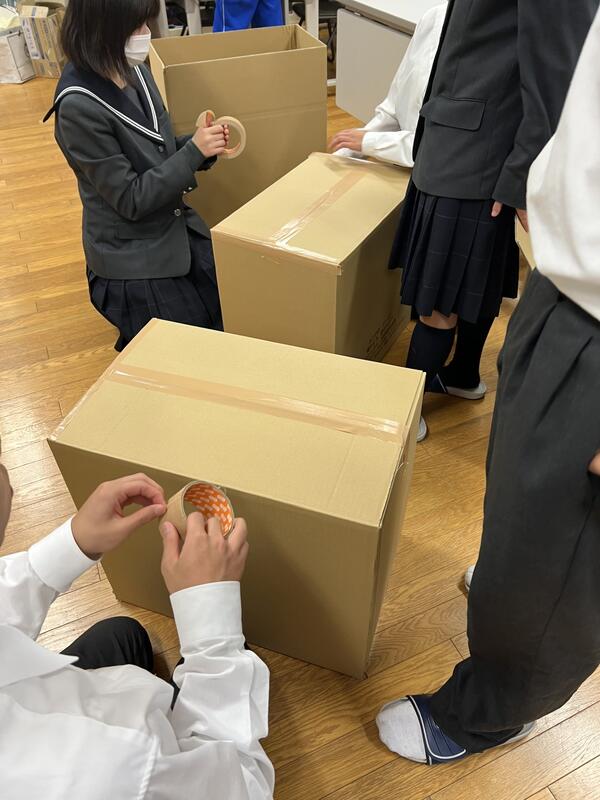

“届けよう、服のチカラ”プロジェクト(子ども服回収)へのご協力ありがとうございました。

今年度、本校では、ユニクロ、ジーユーの“届けよう、服のチカラ”プロジェクトに参画しています。

活動1年目として、7月にユニクロ真岡店の店長さんによる講話を聞いた後、英語科の授業でファーストファッションについて学習して啓発ポスターを作成したり、子ども服を回収するための回収ボックスを作成するといった活動をしてきました。

11月3日(祝金)に実施しました北陵祭では、事前に全校生対象に子ども服回収のお知らせを配布したこともあり、多くの方々から子ども服をお預かりすることができました。本当にありがとうございました。

先日、学校祭での回収分と、真岡市子ども発達支援センターひまわり園様のご協力で集まりました子ども服をすべて集め、サイズや季節などのカテゴリーに分ける作業を行い、無事に事務局に発送しましたことを報告いたします。

今後も、子ども服回収を続けて参りますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

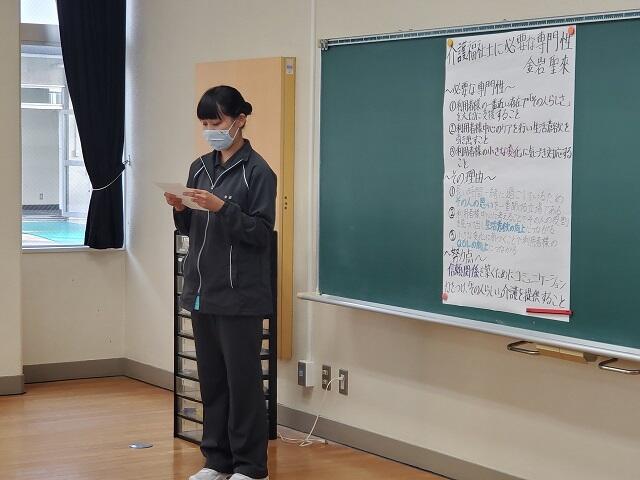

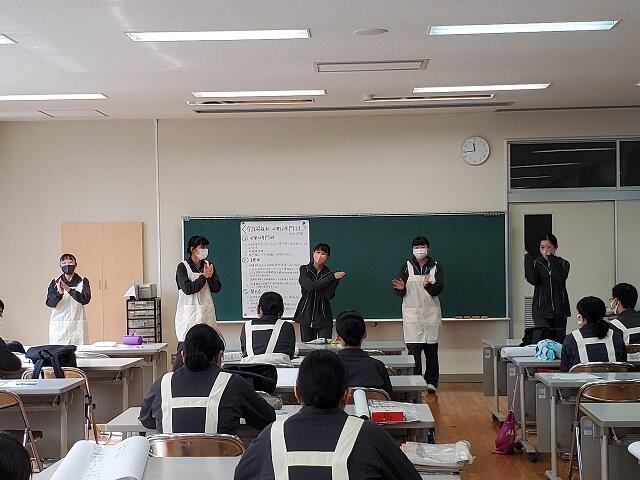

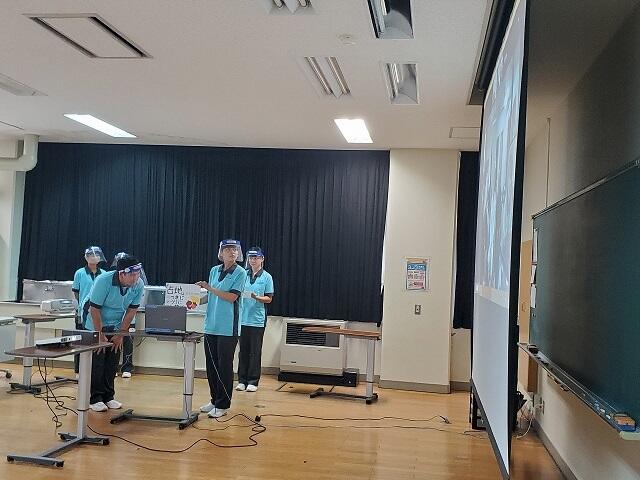

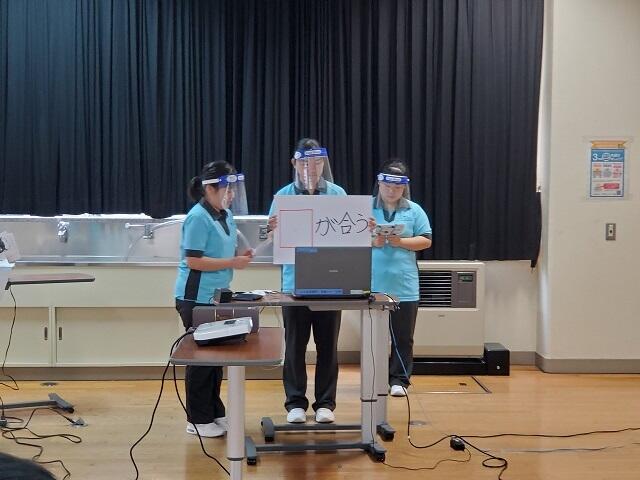

11月11日介護の日 とちぎ介護技術コンテスト2023(学生部門)㊗グランプリ受賞!!

11月11日の『介護の日』にライトキューブ宇都宮にて開催されました 一般社団法人 栃木県老人福祉施設協議会主催のとちぎ介護技術コンテスト2023(学生部門)において、堂々の1位!!㊗グランプリを受賞しました。

このコンテストは、介護を学ぶ学生や介護職の方々が、日頃から研究している介護技術や介護に対する熱い想いを披露する場です。本校からは、介護福祉科の2年生4名が代表として出場し、広く栃木県民のみなさんに対し、「介護の奥深さや魅力・楽しさ」を12分間の持ち時間の中で精一杯発表しました。

高校生が介護現場で働いている方々と、介護の日のイベントを通して関われる機会は初めてだったので、とても貴重且つ有意義な1日を過ごすことができました。日々学習している介護の専門性をより深め、個々の知識や技術を更に高めていきたいと思いました。

ユネスコスクールアシストプロジェクト(外国人介護人材の方々と交流授業①)

11月9日(木)、本校の介護実習にて、社会福祉法人的場会 特別養護老人ホーム杉の樹園(市貝町)の方々を講師にお迎えし、交流授業を行いました。

杉の樹園の概要や杉の樹園で働いている外国人介護人材の方々についての説明を、杉の樹園施設長の倉持先生からお話しをいただきました。漢字の学習にも積極的に取り組んでいるいうことで、毎月漢字テストのために学習している私たちと同じという話にもなりました。

かぶり式の上衣の着脱介助について、グループに分かれて実技練習を行いました。袖の扱い方や麻痺側の保護の方法など、現場で働いている職員さんだからこそのポイントを教えていただくことができました。

本校英語科の先生より、手ぬぐいの使い方や文化について英語で説明を聞きました。手ぬぐいの模様の由来や手ぬぐいの歴史にまつわるクイズなどもあり、楽しく学習することができました。

真岡市社会福祉協議会 さくら作業所の利用者さんと職員さんを講師にお迎えし、手ぬぐいの模様づくりを行いました。どんな模様になるのか、いろいろ想像しながら世界で1つだけのオリジナル手ぬぐいを作成しました。手ぬぐいの出来上がりは12月の予定ですが、自分へのクリスマスプレゼントにピッタリですね。

ミヤラジ Teen′s Boogie に出演しました!(介護福祉科2年生)

介護福祉科2年生の3名が、8月12日(土)放送のミヤラジ Teen’s Boogie に出演してきました。

学校は、夏休み真っ只中ですが、介護・福祉に対する熱い想いや、初めての介護実習での感想などを、1時間番組の中でたっぷりとラジオの電波を通してPRしました。高校で介護福祉士の受験資格を取得できる本学科を、少しでも知っていただけると嬉しいです。

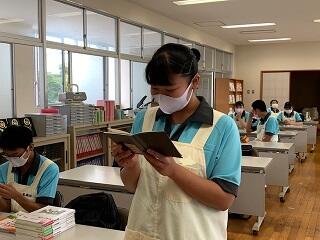

介護実習実施中!(介護福祉科1年生・2年生)

学校は夏休み中ですが、介護福祉科1年生・2年生が、初めての介護実習を行っています。

1年生はデイサービスセンター、2年生は介護老人保健施設または特別養護老人ホームでの実習です。

緊張の中、利用者様や職員の皆様に温かく接していただきながら、感染対策に留意しながら介護実習を進めています。

介護福祉科1年生 認知症フレンドリー講座

7月20日(木)5・6時間目に朝日新聞社による「認知症フレンドリー講座」を開催しました。生徒たちは、認知症のある方の話の動画を視聴したり、認知症VRによるリアルな体験などをとおして、その患者様自身の想いや考え、認知症という病気について深く理解することができました。

"届けよう、服のチカラ"プロジェクト

7月11日(火)5時限 2年5組の生活支援技術の授業で、

ユニクロ真岡店の方々に来校していただき、講話をききました。

『難民の子どもたちに服を届けよう』というプロジェクトに参加します。

11月末まで、子ども服(ベビー用、キッズ用)を回収する活動を行う予定です。

バイタルサイン測定(介護福祉科2年生)

バイタルサイン測定を行いました!

介護福祉科2年生は、生活支援技術の授業で血圧、体温、脈拍、呼吸数を計測する実習を行いました。

友達の腕に血圧を測定するためにマンシェットを巻いたり、脈拍数を計測するために橈骨動脈を探したりと、教科書で学習したことを実際に実習で行うことは、なかなか難しいことがたくさんありました。中でも、「呼吸数を数えますね。」と言って呼吸数を計測してしまうと、相手に意識させてしまうので、気づかれないようにコミュニケーションを取りながらや脈拍を計測しながら呼吸数を計測することはまだまだ練習が必要なようです。

今年度、介護福祉科2年生は7月下旬から介護施設にて介護実習を行う予定です。それまでに、校内でもっと練習をしていきます!

真ごころカード

生活福祉部と介護福祉科で作成している「真ごころカード」を、

真岡市社会福祉協議会に届けてきました。

真ごころカードをお届けました

真岡市社会福祉協議会へ「真ごころカード」をお届けしました。

真岡市社会福祉協議会が実施している老人給食サービス事業で、

お弁当にそえる真ごころカードを作成しています。

家庭クラブと生活福祉部、介護福祉科の生徒が作成しました。

2年生 校外学習

2年生 校外学習

校外学習に行ってきました。

12月16日(金)に茨城県つくば市にあるつくばエキスポセンターとサイバーダインスタジオに行ってきました。つくばエキスポセンターでは、プラネタリウムや3Dシアターを体験し、宇宙の壮大さを再認識することができました。サイバーダインスタジオでは、最先端の医療・介護ロボットに身近に触れ、これからのロボット技術に期待を持つことができました。

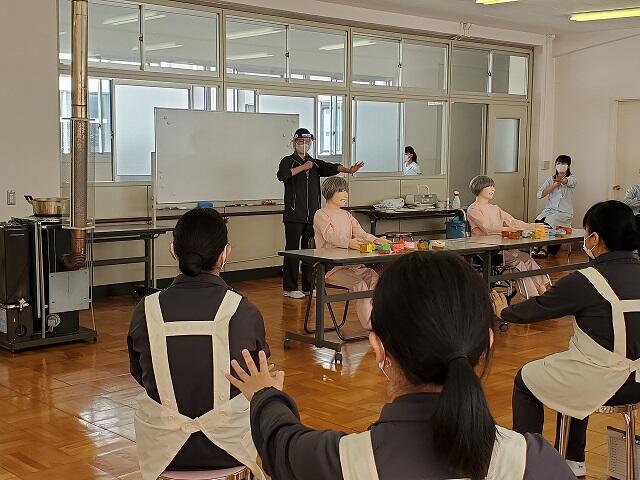

介護福祉科1・2年生 校内介護実習

介護福祉科1・2年生 校内介護実習

校内実習頑張っています!

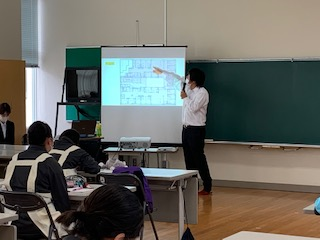

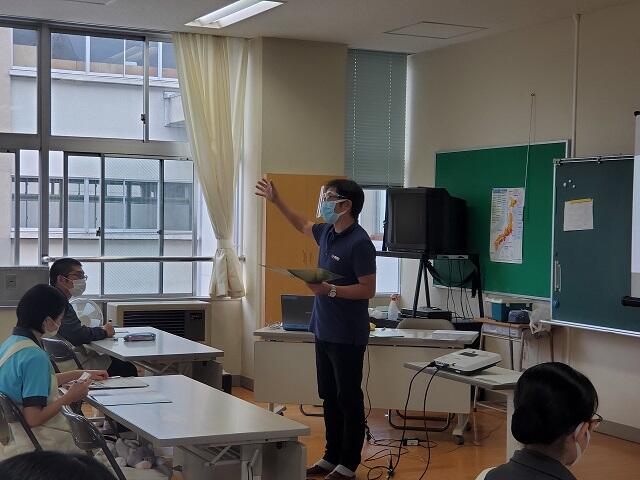

夏休みが終わり、9月7日から校内実習が再び始まりました。外部から多くの講師の先生が来て下さるので、充実した校内実習になるよう精一杯頑張って行きたいと思います。

介護福祉科1・2年 介護実習

介護実習が始まりました。

コロナ禍のため、施設での実習ではなく校内で行っています。

1年生にとっては初めての実習です。暑さに負けず1、2年生ともこれから頑張っていきたいと思います。

介護福祉科1年 キャリア形成支援事業

6月16日(木)1~4時間目

宇都宮コミュニティメディアの柏木聖子先生を講師としてお迎えいたしました。

自己紹介、他己紹介、同じ要素を使って絵を描くことやヒーローインタビュー、お辞儀の仕方など、実際に体験して、コミュニケーションの重要性を楽しく学ぶことができました。

介護福祉士国家試験全員合格

介護福祉士国家試験全員合格

本日、14時、介護福祉士国家試験の合格発表がありました。

本年度の本校卒業生の合格率は、100%でした。

(全国合格率 72.3 %)

学校生活の中で大変なことも多かったと思いますが、クラス全員で最後までよく頑張りました。おめでとうございます。

今年度も、コロナ禍で大変な中、本校福祉教育の推進のために多大なるご理解、ご協力をありがとうございました。

介護福祉士国家試験 無事終了!

1月30日(日)Gメッセ群馬(群馬県高崎市)にて、介護福祉科3年生17名が、全員揃って無事に介護福祉士国家試験を受験してきました。

新型コロナウイルスの感染拡大が加速する中、1月から教室を介護実習室に移動して、換気・消毒・ソーシャルディスタンスに十分気をつけながら、国家試験に向けた最後の追い込みをクラス全体で全集中で取り組んできました。

当日は、学校をAM5:40に出発して、群馬県に向かいました。まだ暗い中でしたが、家族や校長先生、副担任の先生に見送られ、緊張の中、出発しました。

試験会場のGメッセ群馬では、受験生の多さに驚く生徒もいましたが、ひとり一人が、今まで取り組んできた力を十分に発揮してきたようです。

合格発表は、3月25日!!

まだ、少し時間はありますが、自分達の力を信じて待ちたいと思います。

介護福祉科3年生、最後までよく頑張りました。

そして、本当にお疲れ様でした。

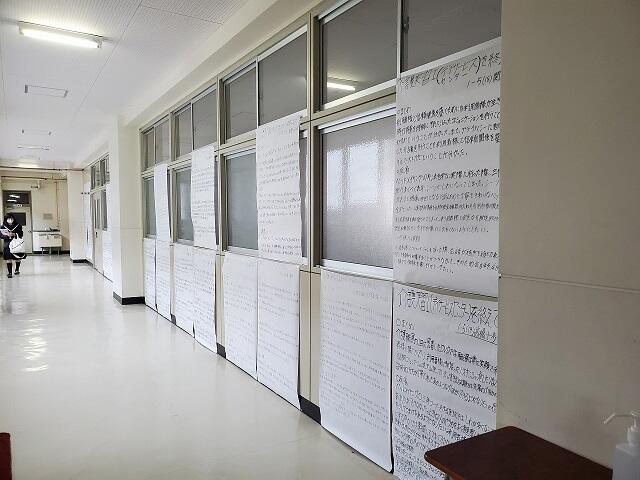

国家試験まで あと3日!

介護福祉科の3年生は、年明けから商業福祉棟の介護実習室にホームルームを移動し、最後の追い込みのために集中して学習しています。

全員が無事に受験できるように、消毒・換気・距離など、学校としてできる限りの感染対策をしています。

本日は、校長先生から、激励の言葉をいただきました。

感動して、目頭が熱くなった生徒もいます。クラス全員でチームとして頑張ります!

廊下には、卒業生からの応援メッセージも掲示されています。

頑張れ、介護福祉科3年生!!

1月 介護福祉士国家試験の月です!

介護福祉士国家試験まで、残りわずかとなりました。

年末から多くの卒業生が、3年生の応援に来てくれています。

自分たちの近況報告とともに、手には、飲み物やお菓子、カイロやマスク等、受験の必需品を差し入れしてくれています。

この時期の3年生にとっては、何よりの心温まるプレゼントです。

卒業しても、高校3年生の介護福祉士国家試験は忘れられない思い出のようで、"自分たちも先輩から応援してもらったから・・・・”と母校に足を運んでくれています。本当にありがとうございます。

介護福祉科 1年生校外学習

介護福祉科 1年生校外学習

12月10日(金曜日)に介護福祉科1年生が栃木県博物館と栃木県防災館に行きました。博物館では、栃木の歴史や自然について学びました。防災館では、強風、煙、地震の体験をしました。今回の体験から、「自宅の備蓄品の確認や避難経路・場所の確認をしようと思った」等の感想があり、生徒一人ひとりの防災意識が高まりました。

介護福祉科3年生 校内介護実技試験

11月22日(月)、介護福祉科3年生の実技試験を実施しました。

事前の利用者様情報に当日の状況と介護内容がプラスされる実技試験です。どんな介護内容か、ハラハラドキドキですが、今まで学習した内容を駆使して、“最後まであきらめない介護”を堂々と展開しました。

今回は、午前中は、利用者様の健康状態の観察とレクリエーション前の手指消毒を想定した内容でした。目線や介助の際の立ち位置、コミュニケーション内容に工夫を凝らした介護を展開することができました。

午後は、職員間の連携も想定して、ベッド上に利用者様が寝たままの状態でのシーツ交換を実施しました。役割分担も勿論ですが、ベッド上での利用者様の安全面にも十分配慮しなければなりません。久しぶりのベッドメイキングで、基礎を思い出す機会ともなりました。

介護福祉士国家試験まで あと100日

~頑張れ 介護福祉科3年生!!~

今年も、この時期になりました。

介護福祉科としては、一番のイベントである介護福祉士国家試験まで、あと100日になりました。

今年度の介護福祉科3年生も、クラス一致団結、頑張っています。

↑、カウントダウンのホワイトボード。

他教科の先生方もコメントを書き入れて、応援してくれています。

介護福祉科3年生 VR体験学習

10月6日(水)(株)シルバーウッド様を講師にお迎えし、認知症・看取りのVR体験学習を介護福祉科3年生が体験しました。

この日は、真岡市地域包括支援センターの職員の方々を始め、真岡市内の福祉関係の見学者の方々もいらっしゃいました。

VRを体験することによって、認知症や高齢者の方々の新たな見え方に気がつくとともに、自分の介護者としての関わり方、家族としての関わり方を考える機会ともなりました。

介護福祉科1年生 認知症フレンドリー講座

介護福祉科1年生 認知症フレンドリー講座

10月20日(水)5,6時間目に朝日新聞社の認知症フレンドリー講座が行われました。生徒は認知症VR体験として、階段を下りる、幻視が見える、自動車の運転を体験しました。その他にも、動画で若年性認知症など様々な症状の方のお話を聞きました。今回の講座を受け、認知症に関する知識が一段と深まりました。

介護福祉科3年生 介護実習③

5週間の介護実習もいよいよ、最終週になりました。

校内の代替実習も、順調に進んでいます。

今週の様子をお届けします・・・・・。

◯「コロナ禍における介護現場の実際について」

「介護の専門性と卒後教育、キャリアアップのあるべき姿」

栃木県介護福祉士会 谷口 様

介護福祉士として求められる現場研修が、近年増えてきている。専門性の向上とともに、介護福祉士に課させている義務や求められている介護福祉士像について講義していただきました。介護福祉士へのニーズの高まりを益々感じる講義となりました。

◯ベッドメーキング

介護現場での“あるある”を想定して、様々な状況下でのベッドメーキングを実施しました。

ここは、とある居室、自分だったらどのような手順でベッドメーキングをしますか?利用者様が仰臥位で寝ているベッドや利用者様の私物が置いてあるベッドなど、手順や方法を考えます、久しぶりのベッドメーキングだったので、みんなドキドキでした。練習の必要性を感じる機会となりました。

◯「コロナ禍における特別養護老人ホームにおける取り組み」

社会福祉法人 的場会

特別養護老人ホーム杉の樹園 倉持 様

杉の樹園施設長の倉持様から、オンラインで講義をしていただきました。施設の様子やコロナで変化したことなど、写真を用いて講義していただきました。杉の樹園には、私たちの先輩も就職しており、仕事の様子や新人で入職した場合の研修内容など、私たちが不安に思っていることにも丁寧に答えていただきました。

◯「介護現場の実際と自立支援」

デイホーム照和 平石 様

動画を用いて、施設の様子を紹介していただきました。

デイホーム照和さんは、一見すると普通の家のような造りです。外見はもちろんですが、施設内の手すりなどにも、利用者様の力が発揮できるよう、工夫がされていることが分かりました。手すり1つでも、利用者様の力を十分に発揮できるような工夫ができるとは、介護の奥深さを学ぶことができました。

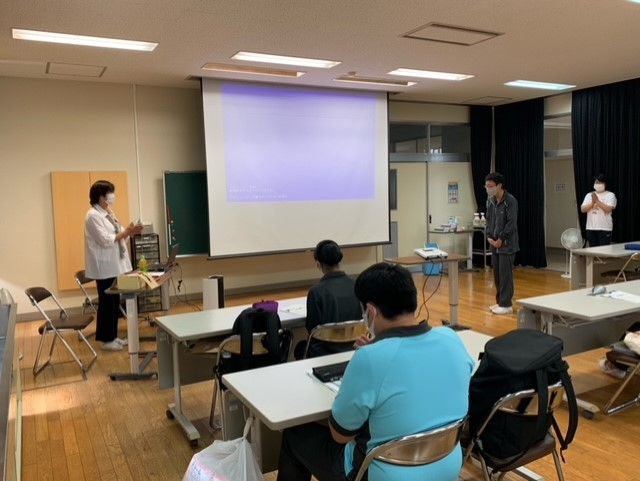

介護福祉科3年生 介護実習②

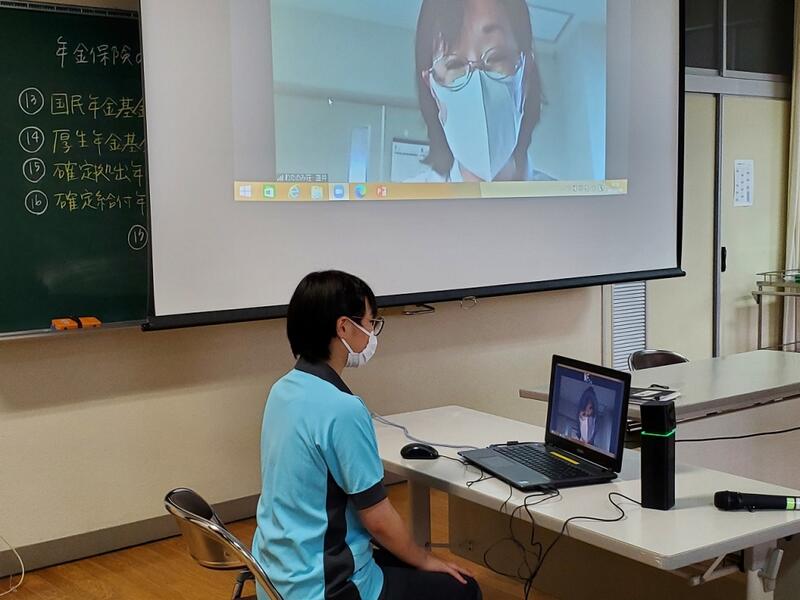

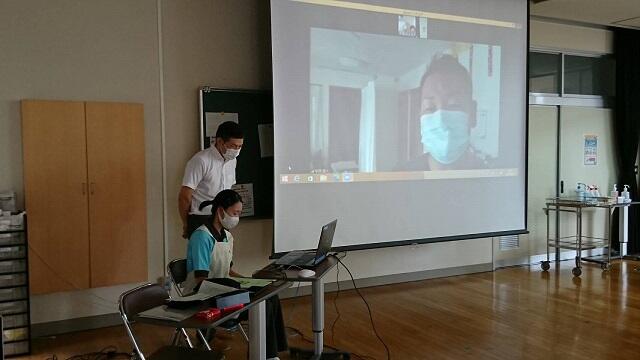

介護実習先である介護老人保健施設 わたのみ荘様(真岡市)とZoomを使用してオンライン講義を実施しました。

講師の方をお迎えしての講義は、以前から実施していましたが、施設とつないでの講義は初めての試みです。

本日は、わたのみ荘の直井様から、介護老人保健施設における感染管理や災害への備えなど、現場の実際についてお話をいただきました。生徒からの疑問や質問にも、丁寧にお答えいただき、介護老人保健施設を直接学ぶ機会となりました。

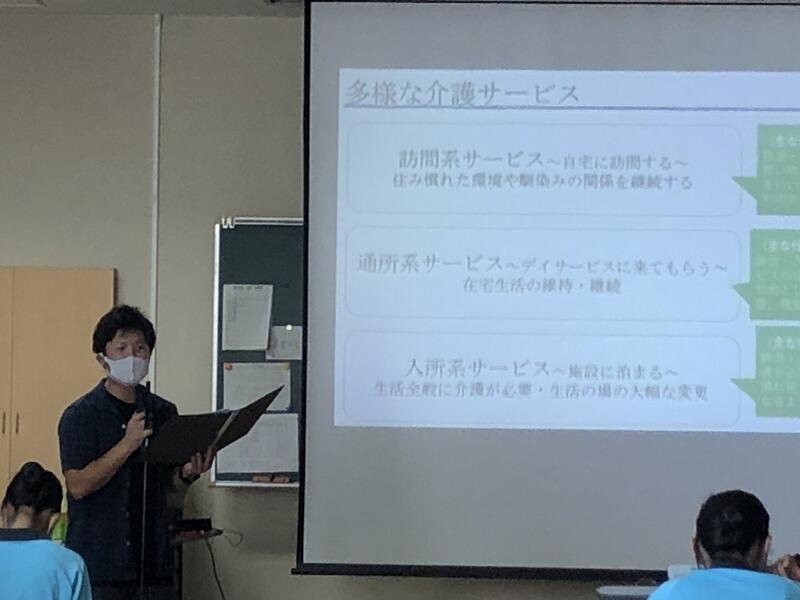

介護福祉科3年生 介護実習

1学期の期末試験を終えて、3年生の校内代替実習が再開しました。

今週は、少しでも"介護現場の今”を学習するために、実習先を始めとする多くの専門職の方々に講義にきていただいています。

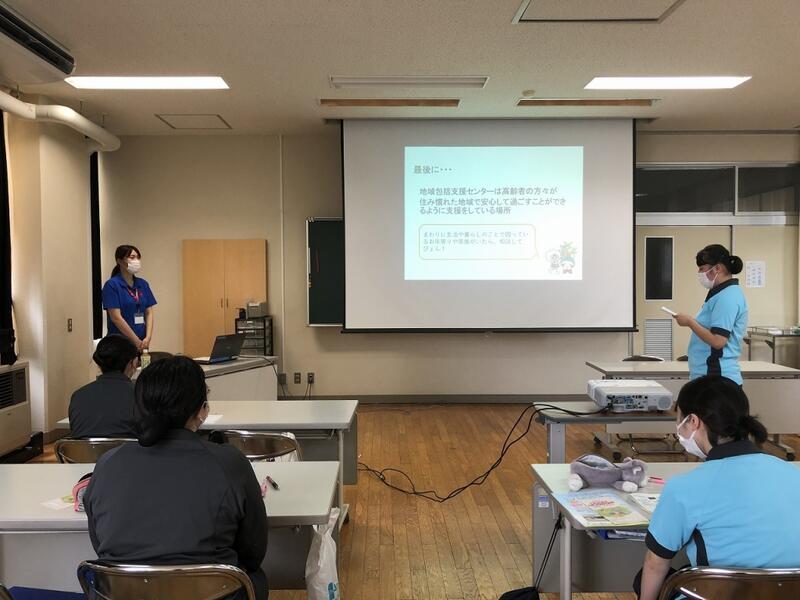

◯「地域包括支援センターの概要と役割」

真岡市役所 いきいき高齢課 保健師 馬籠 様

真岡市の現状と地域包括支援センターの役割について、お話をいただきました。地域包括支援センターは、身近な市役所にありますが、なかなか行く機会もないので、窓口の様子などを写真で見せていただくことで雰囲気を知ることができました。ぜひ、夏休みの期間にでも、自分の住んでいる市町村の地域包括支援センターを確認しておきたいものです。

◯「新型コロナウイルス感染症について」

ゆいの杜ファミリークリニック 院長 梅津 様

新型コロナウイルス感染症について、今、様々な情報が飛び交っているが、正しい知識を元に「正しく恐れる」ことが大切であるというこお話をいただきました。また、医師の立場から、他職種連携について、介護現場では、利用者を一番近くで見ているのは介護福祉士であり、何か変化を見つけて報告してくれることも介護福祉士からが多いので、日常生活の中で、いつもとの違いがわかる介護福祉士になって欲しいとエールをいただきました。

◯「コロナ禍における介護現場の実際」

株式会社 照和 デイホーム照和 岡本 様

まず、二人一組になって「共通点探し」をしました。些細なことであっても、互いの共通点を見つけると親近感が湧いてきます。3年間同じクラスの友人でも、いざ、見つけるとなると難しく、時間がかかりましたが、盛り上がりました。コロナだから、「◯◯ができない」ではなく、「◯◯するためにはどうしたらよいのかを考える」意識が大切であるとのお話をいただきました。

介護福祉科 1年生

介護福祉科 1年生

6月24日(木)の生活支援技術の授業で車いす介助を行いました。1年生は初めて車いすを押したり乗ったりする生徒が多く、緊張した様子で授業に取り組んでいました。車いすに乗ってみて「小さな振動でも感じやすい。小さな段差でも怖いので声かけが大切。」と多くのことを学んでいました。

今週の介護実習

今週の介護実習は、

①栃木県歯科衛生士会所属の歯科衛生士さんによる講話

②場面を設定しての介護技術 を実施しました。

①歯科衛生士さんの講話では、「フレイルとオーラルフレイルについて」と題して、口腔ケアの重要性を再認識する機会となりました。口腔機能の維持から、全身機能の維持・向上へ、フレイルを予防しながら活気あふれる日常生活を送れるように、介護職として支援していく視点を学習しました。

②場面を設定しての介護技術では、"介護現場での浴室あるある”を例に、実技を実施しました。浴室では、目の前の利用者様だけでなく、浴室全体の安全確認、ヒヤリハットの未然防止など、観察の視点が多岐に渡ります。自分が実施した対応について、プロセスレコードという記録の手法を用いて、振り返りを行いました。

校内代替介護実習スタートしました!

本校介護福祉科の介護実習は、今年度も、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、校内で代替実習を行うこととなりました。

感染予防を踏まえた実習であるため、できることは限られてしまいますが、少しでも『介護現場を肌で感じ、自ら考え行動できる介護実習』を目指して、一丸となって取り組んで行きたいと思います。

さて、今週の主な内容は、

①遠足の計画を考えよう!

②レクリエーションの計画と実施 です。

①遠足の計画を考えよう!では、学校から近い井頭公園に出かけてみました。行き帰りの学校周辺の地区踏査、公園内のバリアフリー,ユニバーサルデザイン調査を元に、“自分が施設の職員だったら、どんな遠足計画を立案するか”を、2人1組になって考え発表しました。

トイレへの配慮、休憩場所、雨の場合の注意点など、雨上がりだったからこそ気がつく場面もありました。

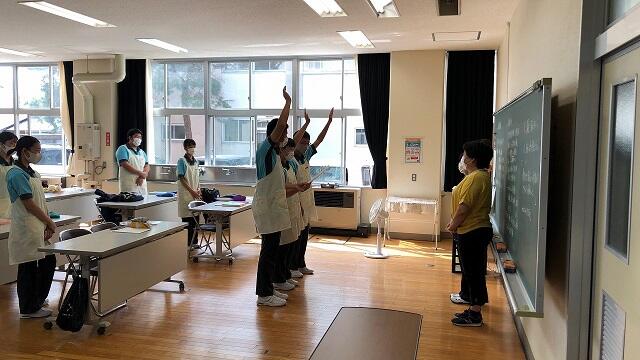

②レクリエーションの計画と実施では、自分で考えたレクリエーションを元にデモンストレーションを行い、クラスメイトからアドバイスをもらいました。計画の再修正を行い、モデル人形を利用者に見立てて、発表会を実施しました。

準備運動やアイスブレイク、ルール説明や実施時の観察・留意点など、ひとり一人が自分の考えたレクリエーションを精一杯発表しました。

介護福祉士国家試験 結果報告

本日、14時、介護福祉士国家試験の合格発表がありました。

本年度の本校卒業生の合格率は、85.7 %でした。

(全国合格率 71.0 %)

今後、国家資格を持った介護福祉士として、地域で活躍してくれることを期待しています。

今年度も、コロナ禍で大変な中、本校福祉教育の推進のために多大なるご理解、ご協力をありがとうございました。

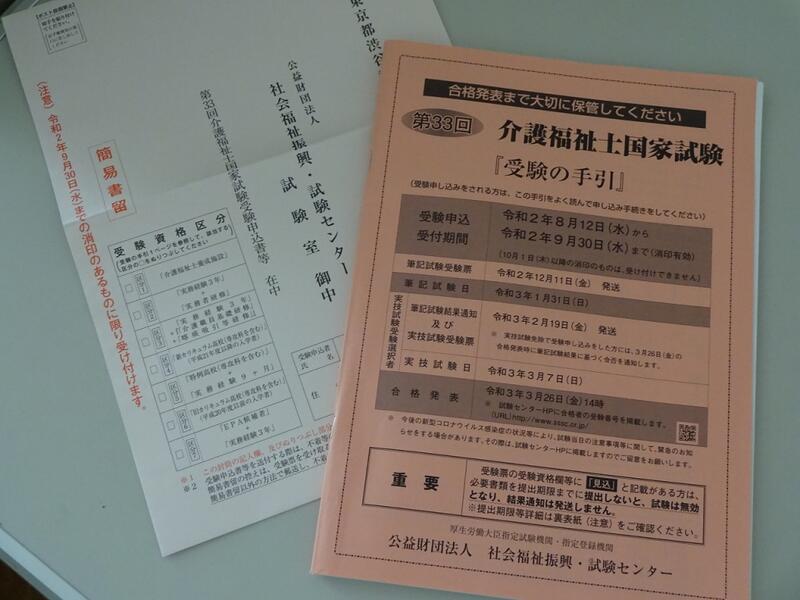

国家試験、無事、全員受験してきました!

1月31日(日)、第33回介護福祉士国家試験が実施されました。

本校の教養福祉科3年生 21名は、群馬県高崎市で受験しました。

体調管理等、コロナ禍で例年より不安な国家試験となりましたが、保護者の皆様をはじめとする温かい応援に支えられ、全員揃って受験することができました。本当にありがとうございました。

合格発表は、3月26日(金)です。発表まではドキドキですが、次なるステージへ元気に進んでいって欲しいと思います。

お疲れ様 教養福祉科3年生!!

介護福祉士国家試験まで あと9日!

1月31日(日)に実施される介護福祉士国家試験まで、あと9日になりました。

今年度は、新型コロナウイルス感染症に対する心配もつきませんが、例年通り、福祉科の3年生は、最後の追い込みに全集中です!

1月から、国家試験に向けての学習環境の整備ということで、福祉科3年生の教室を介護実習室に移動し、クラス全員で目標達成のために頑張っています。

「まだ、◯◯がよくわからないです・・・」「早く試験を受けて楽になりたい・・・」等、様々な声が聞こえてきますが、一人一人が、悔いの残らぬよう、無事受験できるように応援していきます。

例年この時期になると、福祉科の先輩方が、後輩の国家試験を気にかけて、差し入れを持って応援に駆けつけてくれます。今年度も、先輩方が応援に来てくれていますが、感染予防のために玄関先での対応になっています。心温まる応援、本当にありがとうございます。

うれしいお客様

今日は、介護福祉士国家試験に向けて頑張る3年生に、うれしいお客様が来て下さいました。

昨年度の卒業生と、卒業して年月は経ちますが、真岡市内の特別養護老人ホームで働く卒業生です。

受験票が届いて少し緊張している3年生ですが、最後の追い込みに向けて、自分たちの体験談を話してくれました。実際に国家試験を受験した卒業生の話は、一番身近なアドバイスになります。大変ありがたい機会です。心温まる話とともに、差し入れもいただきました。

毎年のことですがこの時期になると、卒業後も後輩の国家試験を心配してくれる温かい心遣いや励ましの言葉に、福祉科教員一同、胸が熱くなります。

多くの人が応援してくれています!まだまだ頑張ろう、3年生!!

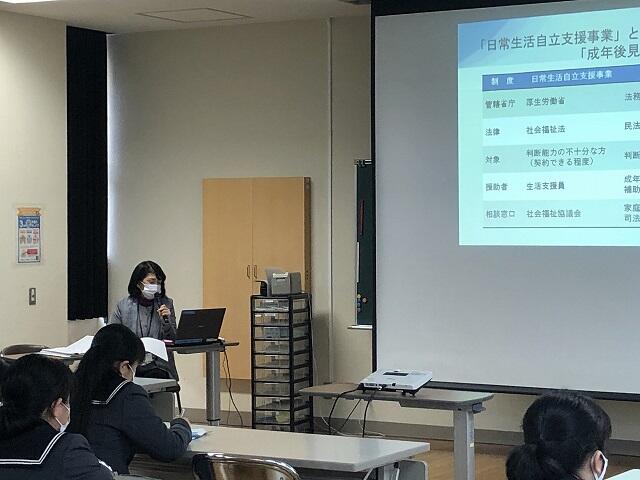

介護福祉士国家試験に向けて(教養福祉科3年生)

介護福祉士国家試験の受験票が、届きました!

本校は、今年度は群馬県で受験します。国家試験まで、あと約50日です。3年生もラストスパート!!頑張っています。

さて本日は、国家試験に向けてのまとめとして、真岡市社会福祉協議会の社会福祉士さんに講義に来ていただきました。

社会福祉法や日常生活自立支援事業、成年後見制度について詳しく説明していただきました。制度の名称は覚えていても、違いがわからなくなることが多いこれらの事業ですが、事例などを用いて理解を深めることができました。

介護実習校内代替 全日程無事に終了!

8月下旬から校内にて実施していた介護実習が、無事に終了しました。

計画の段階では、どうなることかと不安が大きかった校内介護実習ですが、本校の介護実習先を始めとする地域の専門職の方々の協力をいただきながら、全日程を無事に終了することができました。新型コロナウイルス感染症の感染予防を第一に、「すべての人々にとってより安全な方法」を念頭に置きながら、少しでも介護現場の今を考えることのできる校内実習を実施できたことに、関係機関の皆様に深く御礼申し上げます。

☆12月の校内実習の様子(1年生)☆

県立博物館の先生による授業(栃木県立博物館)

高齢者の方々が生きてきた時代背景や生活の様子について、講義をしていただきました。また、行李や木杓子などの実物を見せていただき、地域の伝統行事についても学習を深めました。多くのことを知らなくても、伝統行事や懐かしい物品を通して、コミュニケーションのきっかけになることを学びました。

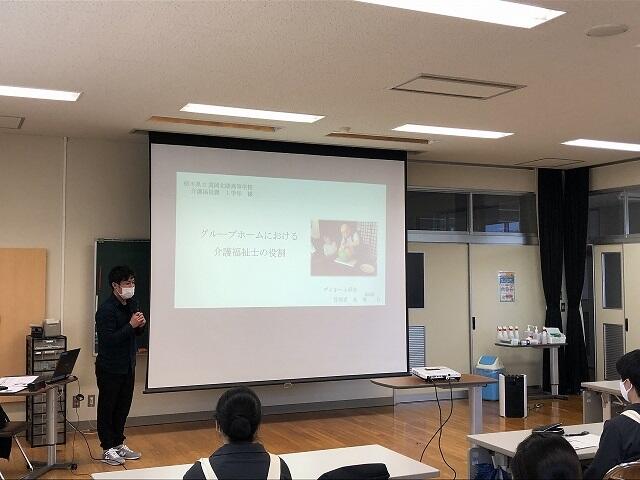

グループホームにおける介護福祉士の役割(デイホーム照和 髙橋様)

介護職員に必要な接遇スキルとして、目線を合わせて、「ゆっくり」「はっきり」を意識する大切さを、事例を通して講義していただきました。また、認知症の方との向き合い方として、認知症の人の「気持ち」に向き合うことを学びました。認知症の方の行動だけでなく、「なぜ、そのような行動をとっているのか」行動に目を向けることも必要です。

文化部発表会にて展示しました。

今年度は、学校祭が中止のため、代わりに「文化部発表会」が開催されました。

福祉科では、介護実習校内代替でのまとめや、生活支援技術で制作したマスクや小物ケースを展示しました。他学科の生徒も、足を止めて掲示物や作品を見てくれていました。

介護実習(2年生)③

2年生の介護実習校内代替も、地域の皆様の支えにより順調に進んでいます。本来ならば、地域の高齢者施設で、実際に専門職として働いていらっしゃる方々と直接関わることで学びを深めるところですが、今年度は、学校に来校していただき、直接、専門性に触れる機会を設定していただきました。

◯オフィスC 代表(介護福祉士) 川田様

事例を用いて、介護過程の展開に必要な情報収集のポイントについて学習しました。介護職として、「気づき」が必要になることを、再確認しました。

◯社会福祉法人 光誠会 介護支援専門員 岩原様・ 介護福祉士 平野様

特別養護老人ホームにおける介護職の役割やユニット型について、施設の間取りや写真からイメージしました。また、施設において導入されている介護ロボットの実際について、映像を通して学習しました。

◯栃木県歯科衛生士会 介護支援専門員(歯科衛生士) 川上様

「食べることの大切さ」や「健康を維持のための口腔ケアの必要性」など、介護職として口腔ケアを行う意義と基本的な技術について、実技を通して学習しました。

◯株式会社 照和 代表取締役(介護福祉士) 齋藤様

介護職として大切なことは、「自ら相手を思いやり、思いやられることである」という、利用者様とどのように信頼関係を構築すべきかを、先生の体験を通してご講義いただきました。

◯デイホーム照和 管理者(介護福祉士) 髙橋様

介護福祉士として必要な「接遇のスキル」「挨拶」について、改めて学ぶ機会となりました。言葉遣いなど、何気なく日常使っている言葉についても、振り返ってみるきっかけとなったようです。

介護実習(3年生)⑲

今日は、真岡市地域包括支援センターの保健師である馬籠様を講師にお迎えし、「地域包括支援センターの概要と役割」について、ご講義をいただきました。

コロナ禍の中で、地域住民の相談内容にも変化が見られるようです。介護福祉士として、地域で活躍する際には、地域包括支援センターの存在は必要不可欠になります。多職種協働を意識しながら、活動していくことの大切さを感じました。

介護実習(3年生)⑳

3年生介護実習Ⅱまとめ発表会&介護実習Ⅱ無事終了!

8月下旬より、5週間にわたって実施した3年生の介護実習も、本日のまとめ発表会をもって、無事に終了しました。

スタート時は、「長い!」と思っていた介護実習校内代替も、始まってしまえばあっという間で、「もう少し実習でも、いいかも?」という声も聞こえてきました。

本来は介護現場で行う介護実習を校内で代替するために、できるだけ現場で活躍されている方々を講師にお迎えし、お忙しい中ご協力をいただきながら、実践的な学習を進めることができたことに、この場をお借りして深く感謝いたします。

3年生の発表の中では、「今まで当たり前に介護実習ができていたことが、当たり前でないことに気がついた。介護実習ができることに感謝したい。」「利用者様の選択肢を大切にしながら、利用者様に感謝できる介護福祉士になりたい。」「地域の中で働くという視点を持って、より専門的知識を深めたい。」等という、25日間の介護実習校内代替での成長を感じられる発表がたくさんありました。

介護実習お疲れ様でした。

さぁ、これからはいよいよ就職試験本番!

まだまだ頑張る教養福祉科3年生、頑張れ!!

介護実習(3年生)⑱

一般社団法人えんがお 代表理事 濱野将之 様を講師にお迎えして、「人とのつながりを感じられる社会を目指して」と題して、ご講義をいただきました。

介護職として働く上で、「支援する側↔支援される側」だけの関係ではなく、地域の高齢者がいかに「地域のプレイヤー」になってもらうかを考える必要があると、新たな視点を教えていただきました。

介護実習(3年生)⑰

3年生の介護実習も、最終週のスタートです。

今日は、社会福祉法人 光誠会の「びーね」 様より、介護支援専門員の岩原様・介護福祉士の平野様を講師にお迎えし、『特別養護老人ホーム』介護現場におけるICTと介護ロボットの実際について、講義をいただきました。

特別養護老人ホーム設置に関する法的根拠や施設の概要、入居者様や介護職員の様子等、介護現場の様子をイメージしやすいように写真を用いて説明してくださいました。

また、近年、介護の現場でも導入が進んでいる介護ロボットやICTについて、業務改善にもつながっていることを学ぶことができました。

介護実習(3年生)⑯

本日は、栃木県介護福祉士会 副会長の谷口様を講師にお迎えし、「地域包括ケアと多職種連携について」講義をいただきました。

介護現場では、利用者様を支援するために多くの様々な職種の方々と連携する機会が非常に多くあります。関わる専門職の方々について、理解を深めることも、介護福祉士として必要なことです。

今日は講義の中で、利用者様のケース検討を想定して、実際に事例検討を行いました。

利用者様の背景は?

本人の思いは?家族の思いは?

何を優先すべきか?

介護福祉士の専門性は?

一つの事例からも、いろいろな意見が出てきました。

利用者様の一番近くにいる介護福祉士だからこそ、気がつくことがあります。利用者様に寄り添いながらも、時には、知識をもって冷静に判断することも必要になります。

介護実習(3年生)⑮

3年生の介護実習も、残すところあと1週間になりました。

オフィスCの川田先生の講義の中で、リモートでレクリエーションに挑戦です。Zoomを使用して、鹿沼市にある「デイサービスかぞく」様とつながり、3年生が企画・準備したレクリエーションを実施しました。

初めての試みなのでどうなるか心配でしたが、画面を通してご利用者様の反応を確認することができ、生徒一同ホッと安心しました。距離的には、約25キロメートル離れているデイサービスセンターですが、リモートできちんと反応を感じながらレクリエーションを実施することができました。

レクリエーションに参加される対象者様によって、ツールは違ってきます。計画や準備を大切に、レクリエーション実施中の利用者様の観察を大切にしながら、場をあたためられる活動を実施していきます。

リモートレクリエーションに参加していただいたデイサービスかぞくのご利用者の皆様・職員の皆様、私たちの学びためにお忙しい中ご協力いただき、本当にありがとうございました。

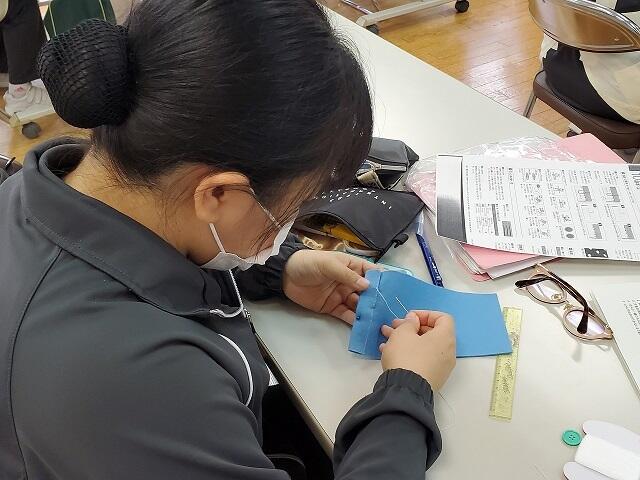

介護実習(3年生)⑭

介護現場では、利用者様の衣類の補修が必要になったり、ボタンが取れかかってしまったりすることは、よくあることです。

今日は、実際の介護現場を想定して、「まつり縫い」と「ボタン付け」に挑戦しました。

生徒の皆さんは、久しぶりに裁縫道具を使用しての実習でしたが、集中して課題に取り組みました。中には、あまりにも久しぶり過ぎて、玉留めを忘れかけていた人もいましたが、思い出すことができました。日頃の生活の中でも、活かしていきたいですね!

介護実習(3年生)⑬

リハーサルで出た意見を元に、レクリエーションの内容を修正・改善したものを発表しました。

利用者様への説明の仕方、全体への声掛け、安全面への配慮、感染対策等、それぞれ自分で考えたレクリエーションに、工夫を凝らしながら、堂々と発表することができました。

福祉科以外の先生方にも、発表会を見学に来ていただき、アドバイスや感想をいただきました。

介護実習(3年生)⑫

教養福祉科3年生は歯科衛生士会の川上先生より「フレイルとオーラルフレイルについて」ご講話いただきました。

フレイル(虚弱)とは、加齢により心身が老い衰えた状態のことです。「口」の衰えがフレイルを早めることや、口腔の機能維持のために普段から気をつけることなどを教えていただきました。介護施設での口腔ケアの実際についても学ぶことができました。

生活していく上で、「食べる」ことは大切なことです。介護福祉士として、お口の健康も大切にしていく必要があります。

川上先生、丁寧でわかりやすいご講義をありがとうございました。

介護実習(3年生)⑪

3年生の介護実習(校内代替)、3週間に入りました!

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、校内で代替している3年生の介護実習も、中間試験を終えて、3週目に入りました。

今週は、「レクリエーション校内発表会」があります。

今日は、発表会前のリハーサルを実施しました。企画・準備してきたレクリエーションを実施し、クラスメイトから良い点・改善点の意見をもらいました。

◯感染症予防に努めているか?

◯説明は、わかりやすいか?

◯楽しい雰囲気で実施できているか?

◯周囲への安全面の配慮はできているか?

◯参加者・実施者共に楽しく参加できているか? など

レクリエーションの実施の際には、多くの視点が必要になります。今日、クラスメイトからもらった意見を元に、再度、自分のレクリエーションをより良いものにします。

「安心・安全で楽しいレクリエーション」を目指します!

頑張れ、教養福祉科3年生!!

介護実習(3年生)⑩

今日は、医療法人北斗会 宇都宮シルバーホームの松浦様と矢尾様を講師にお迎えし、「介護老人保健施設における介護福祉士の役割」について、講義をいただきました。

利用者様を支援するためのチームケアの必要性や多職種・他職種連携の視点についても学びを深めることができました。また、介護現場で働くにあたって、「明るく、笑顔で、気持ちよい挨拶」が必要であり、介護福祉士という専門職である前に、対人サービスにおけるマナーの大切さについて改めて認識する機会ともなりました。

介護実習(3年生)⑨

オフィスC代表の介護福祉士 川田先生の講義において、介護過程における情報収集とコミュニケーション技術について学習しました。

今回は、鹿沼市にあるデイサービスかぞく様にご協力をいただき、Zoomを使用して、利用者様や職員様と交流しました。Zoomを使用しての授業は、初めての試みでしたが、パソコンの画面に映った映像を見て、利用者様も生徒も共に驚き、自然と拍手や歓声があがりました。

新型コロナの影響で、介護実習やボランティア活動が実施できない現状ですが、利用者様より、「若いんだから、頑張って!」と声をかけられると、「思わず涙が出そうになった・・・」と生徒から感想が出ました。短い時間でしたが、直接、会話をすることで胸が熱くなったようです。今後も、福祉の素晴らしさを直接感じられるような授業を実施していきます。

介護実習(3年生)⑧

「個別援助計画の立案&発表」をしました。

事例を通して、情報収集→アセスメント→個別援助計画の立案→発表会を行いました。

目の前に利用者様がいるわけではないので、事例の文章から読み取って記録用紙に情報を落としていきます。主観的な情報、客観的な情報と情報を整理しながら記録をしていくので、なかなか難しい作業です。

ICFの視点を活用しながら、利用者様の全体像を把握していきます。できていることは何か、本人が望んでいることは何か等、多方面から利用者理解を深めていきます。

発表会の前に、教員の前で一人一人、リハーサルです。

「なぜ、そのように考えたのか?」情報分析した理由を、根拠を元に述べていきます。

聞き手に伝わるように、説明していきます。

チームケアの視点を持って、自分以外の担当者が、同じ介護内容を提供できるかどうか、自分だったらどんな介護を提供したいか、友だちの発表も真剣に聞いていきます。

介護実習(3年生)⑦

今日は、かなうホーム照和(高根沢町)から介護福祉士の阿久津様と平石様を講師にお迎えし、介護福祉士の専門性と介護現場における利用者支援の実際について、ご講義いただきました。

栃木県における介護の現状と今後の課題や、利用者様と関わるために必要な視点について、介護現場の実際を交えて、説明してくださいました。

コミュニケーションの基本は、「その人を知ろう」と思うことから始まります。「利用者様のことを知る」、「自分を知っていただく」、これらを念頭において多くの方々と関わっていきたいと思います。

介護実習(3年生)⑥

今日は、認知症の幻視がある方への対応方法を、ロールプレイを通して振り返りました。

認知症がある利用者様に寄り添う介護を行うためには、自尊心を傷つけず、自立支援を行うことが大切です。新型コロナ感染症拡大防止のために、接触を伴わない介護を実践しました。

〈今回の対応のポイント〉

・認知症があり、落ち着かない利用者様への対応

・幻視がある利用者様への対応

・おやつの説明

・おやつの準備(テーブルの消毒)

・利用者様への手指消毒の説明・実施

○選手宣誓

3年生全員が、「今まで学習した内容を駆使して全力で介護します!」と誓いました。ロールプレイに一生懸命取り組みます。

○一人分の時間は、10分間です!

10分間のうちに、コミュニケーションを図りながら、利用者様一人ひとりに丁寧に対応していきます。

○振り返り

クラス全員で、良かった点や改善すべき点などについて、意見交換を行いました。自分一人だけでは気がつかなかったことも、クラスメイトの意見を聞くことで新たに気づくこともありました。

最後は、よりよい介護についてまとめを行いました。

利用者役は、教員(3人)とモデル人形(1体)、介護者役は、生徒で実施しました。最初は、とても緊張していて、自己紹介もできない生徒もいましたが、さすが3年生!、おやつの話題になると積極的にコミュニケーションを図っていました。

介護実習(3年生)⑤

3年生の介護実習も10日目になりました。

今日は、レクリエーションの準備をご紹介します。

本来ならば、介護実習施設の職員さん方と相談しながら、実習に入所されているご利用者様が楽しめる内容を企画し、実施するレクリエーションですが、今年度は、学内で企画・実施することにしました。

レクリエーションの企画書を、様々なご利用者様を想定して作成します。「麻痺がある人は・・・」「補聴器を使用している人は・・」など、誰もが安心して安全に楽しめる内容に、今年度は『新型コロナウイルス感染拡大防止』の視点もプラスします。

計画書が出来上がったら、今度は、必要な物品を作成します。

身近にある物を工夫して、作成しています。大きさや強度、色合いなどにも工夫が必要です。

レクリエーションの校内発表会は、10月です!誰もが楽しめる安心・安全なレクリエーションが発表できるように、準備を進めます。

介護福祉科1年生(キャリア形成支援事業)

社会福祉法人美のりの里 理事長の山田様を講師にお迎えし、『福祉」を考え・学び・実践するー幸せを運ぶ「風」になるー』と題して、先生ご自身の体験や地域福祉の在り方について、ご講義いただきました。

「利用者様を支え、家族を支え、社会を支える」これが福祉の使命です。福祉は、チームアプローチが求められる職種です。個人プレーではなく集団プレーができる、福祉実践者を目指していきたいと思います。

介護実習(3年生)④

介護実習は、一日の実習目標の発表から始まります。

一日の学習内容から、実習生としての目標を考えて発表します。

なぜ、目標としたのか?学習した内容を今後どうしたいのか?等、目標設定の理由や事前学習の内容確認も一緒に行っていきます。

目の前に利用者様がいなくても、実習生として心構えをしっかりと持って介護実習(校内代替)に励んでいます。

介護福祉士 国家試験願書送付しました!

教養福祉科 3年生21名の介護福祉士国家試験受験願書を送付してきました。

夏休み中に、暑い中、緊張しながらおもいを込めて作成した願書、何度も確認をして、いよいよ窓口に出してきました!

9月10日 大安・・・10割(100%)合格の願いを込めて

さあ、国家試験まであと約4か月、夜は幾分か涼しくなってきたので、勉強の季節です。頑張れ、教養福祉科3年生!!

介護実習(3年生)③

介護実習も2週目に入りました。

今日は、デイホーム照和(高根沢町)の管理者であり介護福祉士の髙橋様を講師にお迎えし、「介護福祉士の専門性と利用者支援の実際」というテーマで、高齢者支援における介護福祉士の役割について、ご講義いただきました。

高齢者介護の現場で実際に活躍されている方から直接話を聞きながら、介護福祉士として必要な視点や介護サービスの実際、地域の中の事業所の役割、チームケアについて事例を通して学習しました。

『利用者様や家族にとって、一番身近な職種=介護福祉士』を忘れずに、介護を実践していきたいと改めて思いました。

介護福祉科2年生(医療的ケア)

2学期になり、生活支援技術(医療的ケアを含む)も喀痰吸引の学習に入りました。

医療的ケアとは、2011(平成23)年の法改正により、介護福祉士養成課程のカリキュラム等で用いられている用語です。

医療的ケアでは、「喀痰吸引」と「経管栄養」を学習します。どちらも医行為(医師が実施するもの)に該当しますが、介護福祉士も専門的な学習を行うことでチーム医療の一員として、これらの行為を一定の教育や環境条件のもとに実施できるようになりました。本学科の生徒も、テキストやモデル人形を用いて学習をすすめています。

今日は、喀痰吸引に必要な物品の確認についてです。物品の名称を覚えるとともに、取り扱い方について、プリントを用いて学習しました。一つ一つの物品にも、正しい扱い方や触れて良い場所・触れては行けない場所があります。正しい手順で喀痰吸引ができるように、しっかりと確実に学習します。

介護福祉科志望の中学生のみなさんへ③

今回からは、介護福祉科の学習内容について紹介します。

介護福祉科では、3年間で1855時間の福祉の専門科目を学習しますが、中でも一番時間数が多いのが「介護実習」です。

「介護実習」は、実践的・体験的な学習活動を通して、地域における継続した生活を支援する知識と技術を身につける科目です。実際に、地域の高齢者施設や障害者支援施設で介護実習を行い、サービス利用者の生活や家族を含めた支援について学習を深めます。

本校の介護福祉科では、

1年生 11日間 (高齢者デイサービス実習)

2日間 (高齢者グループホーム実習)

2年生 13日間 (介護老人福祉施設又は介護老人保健施設)

1日間 (訪問介護実習)

3日間 (障害者支援施設)

3年生 25日間 (介護老人福祉施設又は介護老人保健施設)

という流れで、一人あたり、3年間で55日間の介護実習を行います。

写真は、昨年度の3年生の介護実習

写真は、昨年度の3年生の介護実習例年ならば、この時期は1年生・2年生の介護実習ですが、今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、全ての介護実習を校内で代替しています。

身体接触を伴う直接的な実習ができないため、介護技術は、DVDや教員によるデモンストレーションを元に学習を進めています。

私が、福祉科に入学して一番頑張ったことは、部活動と勉強の両立です。

私は、野球部に入部しましたが、入学当初は、練習と勉強の両立が難しいといつも悩んでいました。しかし、3年生になり、自分が野球部の部長となったので、より一層勉強方法を工夫して、努力しなければならないと切実に考えるようになりました。夜が苦手な私は、朝早く起きて勉強したり、時間を決めて勉強したりと、自分の生活を見つめ直して学習するようになりました。3年間、一生懸命活動してきた野球部も、今は引退して一段落しましたが、就職・介護福祉士国家試験合格という次の目標に向かって、今は努力しています。(3年生 Nさん)

介護福祉科1年生 佐藤佳美先生にご講話いただきました

佐藤先生による、紙を折ることやリンゴの皮を剥くことの実演、色を見分ける音声ガイド機器や音声ガイド付きアラームのご紹介、点字用パソコンやWordでの文字入力についての動画上映などをしていただきました。また、視覚支援アプリ「ビーマイアイズ」を用いることで、インターネット経由でつながったボランティアさんと画面共有し、こちらの手元にあるお菓子のパッケージに記載された商品名や賞味期限を読み上げてもらうなど、佐藤先生の日常生活の実際について、目に見える形でわかりやすくお話しいただきました。

講話全体を通して、視覚障がい者の佐藤先生ではなく、数ある個性のうちのひとつに視覚障がいをお持ちの佐藤先生ということを学びました。

介護実習(3年生)②

「レクリエーション」として、季節のカードを作成しています。

下の写真は、折り紙で「栗」を作成しているところです。

高齢者施設では、施設内でも季節を感じられるよう、いろいろな工夫がされています。フロアや廊下等のちょっとした飾り付けから、季節を感じることできるよう、職員としてアイデアが求められます。

この「栗」も、一見すると簡単そうに見えますが、折り紙を折る幅を間違えてしまうと「どんぐり」になってしまいます。これらの「栗」は、真心カードとして、真岡市社会福祉協議会を通して、一人暮らしの方々に届けられます。

介護実習(3年生)①

生徒達からは、「最後の実習、現場に行きたかったー!」と言う声もたくさん聞かれてきますが、現状では仕方のないことです。

校内実習の心構えを確認し、早速、実習がスタートしました。

介護実習では、今まで各科目で学習した内容をフルに活用して、実習を進めて行きます。

今回は、事例から介護保険制度の流れを確認しました。

社会福祉基礎では、制度としては学習しましたが、事例として考えることで、実際の手続きや認定、特別養護老人ホーム入所に至までについてを個々で考え発表しました。クラスメイトの発表をきくことで、新たな気づきがあった生徒もいたようでした。

介護実習(1年生)②

今は、新型コロナウイルス感染症が問題となっていますが、感染症は他にもたくさんあります。教科書と「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」を用いて、感染症に関する正しい知識や手洗いの仕方、マスクやエプロンの脱着方法を実習しました。

感染症を「持ち込まない、持ち出さない、拡げない」ために、校内での介護実習でも、きちんとした感染防御策を講じて実習を進めていきましょう。

介護実習(1年生)①

1年生は、初めての介護実習をデイサービスセンターで実施する予定でしたが、新型コロナウイルスのために、校内代替することにしました。デイサービスセンターで、利用者の方々や職員さんから、直接、介護のやりがいを感じることができる機会ですが、残念です。

校内では、初めてベッドを使用しての実習を行いました。

ソーシャルディスタンスを保つため、介護実習室のベッドを半分廊下に出しました。

フェイスシールドをつけて、ベッドの片側を使って、三角コーナー、四角コーナーを作成してみました。なかなか、上手にシーツが入らず、悪戦苦闘している生徒もいました。

ベッドメーキングは、回数が必要ですね。今後も、練習を重ねましょう!

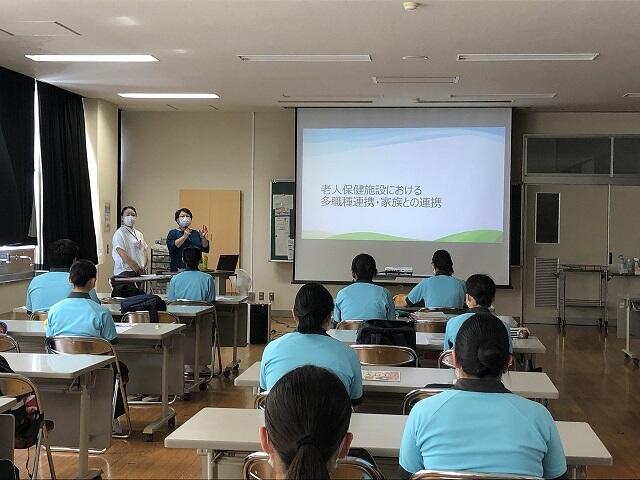

介護実習(2年生)②

今日は、実習先である医療法人北斗会 宇都宮シルバーホームの松浦様を講師にお迎えし、「介護老人保健施設における介護福祉士の役割」についてお話をいただきました。

生活支援のための介護福祉士の役割や視点、介護老人保健施設の概要や家族や地域との関わりの実際、多職種・他職種連携などについて、施設で使用しているマニュアルやオムツなどを実際に見ながら、学びを深めました。

テキストで勉強するだけでなく、実習先の職員さんから直接、話を伺うことで、介護の実際について考えることができました。

介護実習(2年生)①

今日は、ベッド上で寝たままのシーツ交換を学習しました。DVDを見た後に、モデル人形を使用して、教員がデモンストレーションを行いました。実際に、生徒同士で実習を行いたいところですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため我慢です。デモンストレーションを細かいところまで見て、学びを深めました。

介護福祉科志望の中学生のみなさんへ②

みなさんこんにちは、今回は、介護実習室の紹介です。

本校の介護福祉科には、介護技術を勉強するための介護実習室が2つあります。少し大きめの教室に、介護ベッドが10台あります。この教室で、教科書やテキストを元に学習した介護技術を、クラスメイト相手に実習します。最初は、クラスメイト相手の実習で緊張したり、恥ずかしがったりすることもありますが、みんな誰もが『初めて』なので、和気あいあいと楽しく実習しています。

※写真は、昨年度の1年生の洗髪実習の様子です。

(今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、

直接的な介護実習を実施していません。)

介護実習室には、何と水道が10カ所もあります!

さぁ、なぜでしょうか?

答えは・・・・介助の前と後に、感染予防のために毎回、手を洗うからです。今は、新型コロナウイルスの予防のためにも、みなさん手を洗うことが習慣化していると思います。介護の現場では、常日頃から、一人の介助毎に、手をしっかりと洗っています。

私は、福祉という仕事に興味があり、この学科に入学しました。

3年間で着脱介助(服の脱ぎ着)、歩行介助、移乗介助(ベッドや車イスの移乗)など、様々な介護技術を学ぶにつれて、「どのように介助したら、更によりよい介助ができるのか?」と、疑問を持ち、研究するようになりました。今年度は、新型コロナウイルスの影響で、栃木県高校生介護技術コンテストは中止となってしまいましたが、私は、このコンテストで県代表になることを目指して、自分の介護技術に磨きをかけることができました。1つの介護技術にも、根拠や工夫があります。介護の奥深さを、一緒に学びませんか?(3年 Tさん)

介護福祉科志望の中学生のみなさんへ①

このページで、介護福祉科の魅力についてPRしていきますので、中学生のみなさんよろしくお願いします。

さて、第1回目は、介護福祉科で取得を目指す「介護福祉士」とはどんな資格か?についてです。

介護福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく、介護の国家資格です。3年間、福祉の専門科目を学習して、国家試験を受験し、合格した者だけが、「介護福祉士」となることができます。昨年度の本校の合格率は95.2%でした。(全国合格率 69.9%)

介護は、資格がなくてもできる仕事ですが、専門的知識や技術をもって、日常生活に支障がある方々(高齢者や障害者など)の介護を行うためには、国家資格である「介護福祉士」の資格取得がより必要となっています。

新型コロナウイルスの感染拡大が心配な今日ですが、介護の現場では、感染予防に注意しながら、介護福祉士をはじめとする方々が現場を支えています。みなさんも介護福祉士を目指しませんか?

※写真は、本校の昨年度の介護実習の様子です。

私は祖父のために介護福祉科を選びました。介護の勉強は、簡単

ではなく難しいことの方が多いです。しかし、人を大切に思う気持

ちや寄り添うことを忘れずに、日々学習に励み、とてもやりがいを

感じて毎日を過ごしています。

3年生 Kさん

教養福祉科:頑張る3年生!

介護福祉士国家試験に向けての第1回模擬試験も返却されたことから、3年生もやる気がますます出てきました。扇風機をつけたり、氷足浴で気分転換したりと、工夫しながらの自主学習です。

就職試験のために、ベッドメイキングを練習している生徒もいます。暑い中での実技練習は厳しいものがありますが、これも自分のため!!毎日頑張っています。

頑張れ、教養福祉科3年生!!

3年生 医療的ケア「経管栄養」の練習中

教養福祉科3年生は、昨年度、新型コロナウイルス感染症拡大防止で休校になってしまったため、医療的ケアの実技が行えませんでした。

そこで、この夏休みを利用して、医療的ケアの練習を実施しました。少人数でソーシャルディスタンスを保ちながら、手袋、マスクの着用と消毒を徹底し、「経管栄養」の練習をしました。

一人ひとり手順や説明を確認しながら、真剣に行っていました。

~練習している様子~

教養福祉科3年生 夏課外1日目

本校は今日から夏休みですが、教養福祉科3年生は、夏課外のスタートです!

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、クラスを3グループに分けて、ソーシャルディスタンスを保ちながら、課外を実施しています。

このグループは、介護福祉士国家試験の願書作成です。事前に、自分で下書きをして保護者の方に確認してもらったものを元に、緊張しながらの清書です。手に汗握りながら、一文字一文字丁寧に心を込めて書きました。

”全員が合格しますように・・・"

願書の準備ができたら、あとは、ひたすら学習するのみです。頑張れ!3年生。

真ごころカードを作成しています

7月は「あさがお」をテーマにし、真ごころカードを作成しました。

8月は「せみ」がテーマになっています。

蒸し暑さが続いていますが、しっかり栄養と水分をとり、

今年も夏を乗りきりましょう。 お楽しみに!!

7月「あさがお」 8月「せみ」

教養福祉科3年生~7限授業スタート~

7月7日(火)七夕の日から毎日7限授業になります。

国家試験受験資格の要件を満たすために、必要な授業時間数の確保と国家試験対策が目的で毎年実施しています。

今年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止で休校期間があったため、例年より早く実施することとなりました。

国家試験まで続きますが、ご協力お願い致します。

~授業の様子~

福祉科学習スペース

自主学習スペースをつくりました!

休み時間や昼休みに集中して勉強できるように、2階の実習室の前に

学習スペースをつくりました。

テスト勉強や国家試験に向けて、有効に活用してください。

生活支援技術(医療的ケア)

今日は、2年生の生活支援技術(医療的ケア)の様子をお知らせします。

まだまだ、物品を用いての実習は、物品の共用になってしまうので、実施できませんが、授業は、どんどん進んでいます。

今日は、「介護現場における事故防止」についてです。

休校期間中の課題プリントを使いながら、授業で確認をしています。

今の時期は、テキストを用いて、医療的ケアの基礎をしっかりと学習していきましょう。

3年生 生活支援技術

広い介護実習室をめいっぱい活用し、ソーシャルディスタンスを保ちながら、熱心に勉学に励みました。

感染予防の観点から実技ができないため、教科書で学びました。

生徒のみなさん、この座席にも少し慣れましたか?

教養福祉・介護福祉科~体育の授業~

福祉科1年生、2年生、3年生~体育の授業の様子~

スポーツテストを実施しました。

手指消毒やソーシャルディスタンスを保ちながら行いました。

1年生 2年生 3年生

5月最後の分散登校

生徒のみなさんの手指消毒の習慣が定着してきました。

6月から通常の教室に戻るため、今日は介護実習室の清掃と消毒を行いました。

感染対策を万全にして、生徒みなさんの登校を待っています。

3年生登校日

5月27日(水)は、3年生が登校しました。

本日は、介護総合演習とコミュニケーション技術の授業でした。

ソーシャルディスタンスを保つため、前後左右の席を空けて授業をしました。

~授業の様子~

分散登校 ~1年生(介護福祉科)~

5月26日(火)に1年生が登校しました。

午前の部、午後の部どちらも全員が登校し、安心しました。

学校のこともよくわからないまま、休校が続いてしまいましたが、

これからの学校生活を有意義なものにしてほしいと思います。

学年による分散登校

5月22日(金)は、3年生が登校しました。

休校延長に伴い、約2か月半ぶりの登校でしたが、

学校生活をいち早く取り戻すため、さっそく授業を実施しました。

3年生は、新型コロナウイルス感染症による、介護施設での現状を川田先生に講話していただきました。

5月25日(月)は、2年生が登校しました。

2年生は、休校中の課題から、さっそく確認テストを実施しました。