キャリアクション・プロジェクト

キャリアクション・プロジェクト 出前授業「医療」

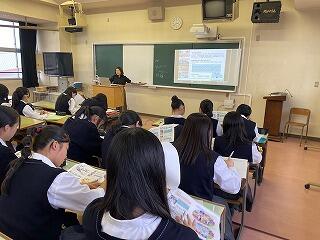

10月7日(火)に国際医療福祉大学の礒玲子先生にご来校いただき、「医療福祉入門講座」を実施していただきました。医療・福祉に関わる専門職の仕事内容や役割、多職種連携の必要性について学ぶことができました。学ぶ癖をつけよう、人を好きになろう、など、高校生のうちから意識しておきたいことについても具体的にお話いただきました。生徒たちからは、「医療職は一生学びが続く」という言葉が印象に残った、学ぶ姿勢を持ち続けていきたい、人の立場に立って考えられるような人になりたいなどの感想が寄せられました。

令和7年度小山西高校第1学年キャリアクション出前授業「情報分野」

7月14日(月)、宇津宮大学川島芳昭教授による出前授業「情報化社会の闇にどう対応するか~ディープフェイクや闇バイトの実態から~」が、情報分野11名に対して行われました。インターネットの問題、生成AIの悪用、ディープフェイクや闇バイトに関連する法律について、具体的な例を挙げ対話しながら、分かりやすく解説してくれました。生徒達は先生の話を熱心に聞いて、一生懸命にメモを取る生徒もいました。非常に為になるお話を聞くことができ、キャリアクション情報分野における今後の研究活動の指針となる講義でした.

キャリアクション・プロジェクト 出前授業「医療」

7月15日(火)に国際医療福祉大学の渡邉観世子先生にご来校いただき、「リハビリ入門講座」を実施していただきました。リハビリテーションとは、単に機能訓練をさす言葉ではなく、その人にあった生活に近づけるための治療やトレーニングであるということを学びました。また、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士の4つの専門職の仕事内容や役割についての理解を深めることができました。生徒たちからは、リハビリテーション専門職はどれも大切な仕事だということが分かった、患者さん中心の医療であるため患者さんの気持ちに寄り添っていくことが大切だと感じたなど、様々な感想が寄せられました。

2学年 オープンキャンパス促進ガイダンス 6/16

6月16日(月)、本校では2年生全員を対象とした「オープンキャンパス促進ガイダンス」を実施しました。これは、進路選択が本格化する2年生に向けて、夏休み期間中のオープンキャンパス参加に対する意識を高めるとともに、具体的な進路選択のきっかけを提供することを目的としたものです。

当日は、大学・短期大学・専門学校など13の分野から多数の講師をお招きし、それぞれの分野に関する説明をしていただきました。生徒たちは、自分の興味や関心に合わせて分野ごとのガイダンスに参加し、実際の学校選びに役立つ情報を得ることができました。

また、全体指導では、講師の方からオープンキャンパスに参加する際のポイントや心構えについてお話しいただきました。生徒たちはメモを取りながら熱心に耳を傾け、自らの進路について真剣に考える様子が見られました。

このガイダンスをきっかけに、生徒たちは夏休み期間中に複数の学校を訪問する計画を立て始めています。今後の進路実現に向けて、主体的に行動する力を育む貴重な機会となりました。

キャリアクション・プロジェクト 第1学年「職業講話」

6月10日(火)7限

3年間にわたって取り組む本校独自の探究学習「キャリアクション・プロジェクト」。0期として、1学年を対象とした職業講話を実施しました。講師は本校同窓会の副会長である露﨑智宏様です。社会の第一線で活躍している先輩のお話に、生徒たちはメモを取りながら熱心に耳を傾けていました。

「失敗は行動の証 本当の失敗は何もしないこと」「『意識』することで『知識』に変わる」「逃げを早くに打たない」など、進路を考える上で大きな刺激となるお話をたくさん伺いました。生徒たちからは、学びの過程で得た様々な力や経験が、将来の自分を作っていくことがわかった、失敗を恐れず積極的に行動していきたい、いろいろなことに意識を向けていきたいなど、様々な感想が寄せられました。

また、災害時には、電気自動車(リーフ)を被災地に運び、電気の供給をしていたというお話を伺い、企業の社会貢献や社会的責任についての理解も深まりました。

将来どのような道を進むべきか、社会のために何ができるかについて考えるよい機会になりました。

令和6年度キャリアクション・プロジェクト発表会

2月25日(火)、令和6年度キャリアクション・プロジェクト発表会を実施しました。

先月1月末に学年別発表会を実施し、その時の全生徒の1,2年の相互評価を参考に代表として1学年5グループ、2学年4名が選ばれ、1・2年生全員の前での発表会を実施しました。また、学校評議員の方にも見ていただきました。

1学年では教育分野から「不登校の現状とその対応」、国際分野では「人種差別と貧困に私たちができること」などの発表がありました。グループ内での発表役割分担をして、聴衆にとって分かりやすいプレゼンができていました。

2学年では「住み続けられるまちづくり」「「ゴミのゴミ」から作る作物の救世主」などの発表がありました。「なぜそのテーマを選んだのか」から「探究を通じて新たに見えた課題」などを聴衆に分かりやすくプレゼンできていました。

発表をする=アウトプットをすることで自己理解・他者理解に繋がります。また、校長講話にもありましたが、本活動が本校生徒の自由な発想を豊かにし主体性を育むものであることを大いに感じました。今回の発表が進路実現への一助となり、新学年に上がる前のモチベーションアップにもなったことと考えます。

1学年代表の発表の様子 2学年代表の発表の様子

キャリアクション通信 第11号を発行しました。

令和6年度前期におけるキャリアクション・プロジェクトを振り返り、活動の内容をまとめたキャリアクション通信の第11号を発行いたしました。

各学年それぞれに探究活動に取り組み、今後のキャリア形成について考えました。

この活動を後期、さらに次年度へとつなげて、生徒の進路実現につなげていきたいと思います。

キャリアクション・プロジェクト 第1学年 出前講座

~ まちづくり ~

まちづくり分野では、今年度「思川駅周辺のまちづくり」をテーマに探究活動を実施しています。その一環として、小山市役所都市整備部まちづくり推進課の方から過去どのように小山市が発展し、現在に至っているか、またここから先の未来どのように小山市を発展させていくのかについて講義していただきました。また、宇都宮大学地域デザイン科学部石井大一朗准教授と学部生6名にお越しいただき、「こういうものが町にあったらいいな」を発想の起点としてまちづくりを考えるワークショップを行いました。これらの講義をいかし、「高校生の私たちだからできるまちづくり」を目指して今後の探究活動を行ってまいります。

~ ものづくり ~

私たちは帝京大学のインターンシップに参加し大学の講師の方から様々な分野について学びました。実際に大学に行くことでより実践的な経験ができました。講座は講義型と体験型から自分の一番興味のある講義を選びました。体験型では講座の内容を実際に体験したことで講義の内容をより身近に感じました。また、講義型では真剣に講師の先生の話を聞きより深く学ぶことができました。この体験や学習を今後の探求活動に生かしていきたいです。

~ 医療 ~

7/2に国際医療福祉大学の山本康弘先生にご来校いただき、「医療福祉入門講座」を,7/9に国際医療福祉大学の前新直志先生にご来校いただき「リハビリ入門講座」を実施していただきました。医療福祉入門講座では、医療福祉に携わる様々な職業について、現場の視点を交えてお話しいただきました。普段聞くことのできないような現場での話を聞くことができ、より深い学びに繋がりました。また、将来就きたいと思っていた職業以外の職業についても知ることができ、進路の幅が広がったように感じました。リハビリ入門講座では、リハビリに関わる様々な仕事の説明のほか、言語聴覚士の仕事や、日本語の発音からコミュニケーションまで幅広くお話しいただきました。生徒達は実際に発音をしながら、その成り立ち等を感じることができました。これらの講義を、今後の探究活動や各自の進路に活かしていきたいと思います。先生方、ありがとうございました。

~ 保育 ~

白鷗大学の浅木尚実先生にご来校いただき「絵本力―SNS時代の子育てと保育」についてご講話いただきました。子どもと仲良くなるツールに絵本は大いに役立つことを学びました。また、1才児の子育てママや本校の卒業生である現役保育士さんとの交流会では実際に育児日記もみせていただき、保育士さんからは、現場で心掛けている事や保護者と協力していく大切さを学びました。先日は豊田小学校に行き絵本の読み聞かせをしました。育児・絵本・保育士の多方面の視点から探究に役立てたいと思います。

~ 栄養 ~

7/2に和洋女子大の池谷真梨子先生にご来校いただき、赤ちゃんの食の世界についてご講話を頂きました。低出生体重児で生まれた赤ちゃんは生活習慣病の可能性が高まり、母親の痩せすぎは良くないことを学びました。また、7/9には桐生大学の許斐亜紀先生から栄養とスポーツの関係についてご講話いただき、栄養学の基本的な知識について学びました。更にスポーツの栄養士は狭き門で、高度の知識・技術が必要でありことも分かりました。今後の探究活動に繋げていきたいと思います。

~ スポーツ ~

白鴎大学教育学部でスポーツ心理学を専攻している山越章平先生から「運動と心の関係:運動するとなぜ気分がスッキリするのか」のテーマでご講話をいただきました。運動・筋トレがうつ病のリスクを軽減することや、ストレスホルモンの海馬への影響など科学的な根拠をもとに運動・筋トレの有意義さを説明していただきました。今後の探求活動や学習にも活用できる貴重な時間でした。

~ 情報 ~

7月9日、宇大川島芳昭教授による出前授業「情報モラルと情報社会を生きる」が、情報分野14名に行われました。情報化社会やネットトラブルについて分かりやすく解説してくれました。具体的な事例で様々な課題について、生徒達は主体的に考えることができました。

~ 国際 ~

国際分野では、7月8日に宇都宮大学国際学部の栗原俊輔先生に「国際協力と世界のつながり」についてお話を頂きました。世界の国々と自国に様々なつながりがあることを知り、私たちにも世界で起こっていることに目を向け、その問題を解決していく責任があると教えていただきました。世界の現状を自身の問題として捉え、今後の探究活動で私たちにできることを考えいくきっかけになりました。

~ 教育 ~

教育分野では、7/2に宇都宮大学の小野瀬先生から「教育学(部)でみなさんが学べること、みなさんに考えてほしいこと」という題でご講話いただきました。他国とは異なる「日本型学校」の役割について、そしてそのような学校現場の現状や課題について学び、今後の探究活動に繋がる視点を得ることができました。7/9には、小野瀬先生に加えて現在大学院に在籍している小中学校の現職の教員の方々と交流する場を設けていただきました。現場の先生方から生の声を聞くだけではなく、進路に向けたアドバイスまでいただくことができ、探究活動だけではなく進路決定にも大きく繋がる大変貴重な時間を過ごすことができました。

第2学年 バス大学見学会

7月9日(火)第2学年の生徒と教員10名は5コースに分かれて大学見学に行きました。

オープンキャンパスにまだ行ったことのない生徒も多くいる中、到着後すぐ、生徒たちはいつもの学び舎とは違う大きな校舎や学生数の多さに圧倒されていました。しかし、次第に慣れ、自由な校風や学問や研究に真摯に取り組む大学生に興味津々でした。大学の職員の方から大学の歴史や建学の精神、そして学部学科についてご説明頂き、大学についての理解を深めたようでした。

その後のキャンパスツアーでは図書館や留学センタ-、学食等を案内していただきました。Bコースの国際医療福祉大学ではカレーを、Eコースの獨協大学では学食を楽しむ生徒もいました。Dコースの専修大学では、コストパフォーマンス最強、限定30食である100円朝食の説明に生徒たちは熱心に耳を傾けていました。

夏休みにオープンキャンパスに行く前に実際大学見学に行くことで、大学についての理解を深め、日頃の大学生活の様子を直接見ることができました。バス大学見学会は生徒たちにとって大変有意義なものとなりました。

各コースは以下の通りです。

Aコース(帝京大学) Bコース(国際医療福祉大学) Cコース(東洋大学、成蹊大学)

Dコース(専修大学、武蔵大学) Eコース(獨協大学、文教大学)

キャリアクションプロジェクト① 第1学年「職業講話」

5月13日(月)7限

3年間にわたって取り組む本校独自の探究学習「キャリアクション・プロジェクト」。その第一歩として、1学年を対象にした職業講話が実施されました。講師は本校同窓会の副会長である露﨑智宏様です。社会の第一線で活躍している先輩のお話に、生徒たちはメモを取りながら熱心に耳を傾けました。「悲観的に準備し、楽観的に対処せよ」「逃げを早くに打たない」「『意識』することで『知識』に変わる」など、進路を考える上で大きな刺激となるお話をたくさん伺いました。その中でも特に生徒たちの心に印象付けた言葉は「失敗は行動の証で、本当の失敗は何もしないこと」でした。失敗することは経験であり、そこから学べることがあるが、何もしないことには何も生まれず、何も始まらない。何事にも挑戦してこれからの高校生活に繋げたい、勇気をもって第一歩を踏み出そうと思うようになったなどという声が多数寄せられました。

また、災害時には、電気自動車(リーフ)を被災地に運び、電気の供給をしていたことや、ライトアップイベント、行政機関との協力、出張授業・職業体験受け入れなど、初めて知ることが多く、企業の社会貢献や社会的責任について理解を深めるいい機会となりました。

今回の講話を機に、生徒たちは社会のために何ができるか、そして今後自分がどのような道を進むべきかについて考える意識が芽生えたように思えました。

「キャリアクション通信 第10号」発行

「キャリアクション通信第10号」を発行しました。3年生の卒業課題研究、1・2年生の発表会について掲載しています。各グループ・生徒の研究テーマの他、発表会後に生徒の皆さんから寄せられた感想・振り返りのコメントを多数紹介しています。是非ご一読ください。

キャリアクション・プロジェクト発表会

2月26日(月)、令和5年度キャリアクション・プロジェクト発表会を実施しました。

先月1月末に学年別発表会を実施し、その時の全生徒の1,2年の相互評価を参考に代表として1学年4グループ、2学年4名が選ばれ、1・2年生全員の前での発表会を行ないました。

1学年では医療分野から「予防歯科」、まちづくり分野では「小山市を活性化させるには?私たちができる取り組み」などの発表がありました。グループ内での発表役割分担をして、分かりやすいプレゼンができたと思います。

2学年では「子どもと読み聞かせの関係性」「日常で使う数学」などの発表がありました。「なぜそのテーマなのか」から「掘り下げたことにより新たに見えた課題」などを聞き手に分かりやすくプレゼンできたと感じました。

発表をする=アウトプットをすることで自己理解・他者理解に繋がります。また、校長講評にもありましたが、本活動が主体性を育むものであることを大いに感じました。今回の発表が進路実現への一助となり、新学年に上がる前のモチベーションアップにもなったことと考えます。

1学年代表グループによる発表① 1学年代表グループによる発表②

2学年代表による発表① 2学年代表による発表②

キャリアクション・プロジェクト 第1学年 発表会

1月22日(月)6・7時限「1学年キャリアクション・プロジェクト発表会」

4会場に分かれ、グループによるパワーポイントを活用した発表を行いました。1学期から、各自の興味に合わせて「まちづくり」「ものづくり」「医療」「保育」「栄養」「スポーツ」「情報」「国際」「教育」の9分野に分かれ活動してきましたが、当日は各分野が更に数グループに分かれてテーマを設定し、調べたことや学んだことをまとめて発表しました。なかにはクイズを取り入れるグループもあるなど工夫されており、他分野の発表にも興味を持って聞いていたようです。

キャリアクション・プロジェクト 第1学年「出前授業 まちづくり分野」

12月5日(火)宇都宮大学地域デザイン科学部コミュニティデザイン科の石井大一朗先生と大学生3名をお招きし、出前授業を実施しました。

授業前半では、宇都宮大学の学生サークル「空き家の友」の活動についてお話をうかがいました。空き家を活用した取り組みを実際に行っている学生の方々の生の声を聞く生徒たちの目はとても輝いていました。後半は「空き家の活用方法を考える」ワークショップを行いました。

生徒からは次のような感想がありました。

「空き家の活用には、地域の人とのコミュニケーションも必要だと分かった。」

「自分達で1から何かをすることは、大変だけどなしとげたときの達成感がある。」

「地域の人と仲良くなることで空き家を利用してもらい、空き家について知ってもらうことが出来る。」

「空き家の友という言葉が印象に残った。」

「空き家の活用は、空き家のオーナーさんや市役所の人にも協力してもらっていると分かった。」

「地域などの関わりが少なくなっている中で空き家を通して地域の人と関わることは、よいことだなと思いました。」

「空き家がボロボロになっているのは空気が循環せず建物が腐ってしまうから」

「空き家の問題はフェスティバルで使うことによって解決できるというのが逆転の発想でとても面白いと思った。」

「今回の空き家の活用方法やそこまでの流れなどを聞いてたいへんだけれどたのしく、やりがいのある活動なのだと感じた。」

「広報活動や企画も全て学生さんや300人を超える関係者で行っているとわかった。空き家と言っても改装すれば沢山利用出来ると知れた。」

「空き家の活用方法について色々学ぶことが出来たり、実際の活動を見てみてネットだけでは分からない情報も得ることが出来たので今後の活動に上手く活用したいと思いました。」

「空き家の活用の仕方を知ることができた。盛り上がるための工夫や地域の人との交流の仕方を詳しく学ぶことができた。」

今回の出前授業は、たくさんの気づきや学びの多い貴重な時間となりました。

宇都宮大学の石井先生、学生の皆様、本当にありがとうございました。

キャリアクション・プロジェクト 第1学年 地域との交流(ものづくり分野)

12月18日(月)3・4年生対象

豊田小学校で、ものづくりに関するクイズを行いました。事前の活動で「ものづくり」の問題となっている人材不足を解消するために私たちにできることはないか考えました。その結果、少しでも多くの人に「ものづくり」に関して興味を持ってもらうためのクイズを作成しようという考えに至り、今回に至りました。豊田小学校では、3年生と4年生に対して各製品の生産量に関するクイズや、ものづくりの現在の問題点について考えるクイズを自分でパワーポイントを作成し出題しました。

生徒たちの感想としては、

「小学生にものづくりに関して興味を持ってもらえるようなクイズを出すことができ、小学生も楽しそうに取り組んでくれて、良かったと思います。」

「ものづくりについてあまり知らない人が多くいたので、ものづくりに、ついてもっと知ってもらえるように、今後の活動も頑張っていきたいです。」

などがありました。

とても貴重な体験をさせていただきました。この体験を今後の活動や、進路実現に生かしていきたいと思います。ありがとうございました。

キャリアクション・プロジェクト 第1学年 地域との交流 (まちづくり分野)

12月4日(月)まちづくり分野8名は、豊田小学校に訪問し、1・2年生の児童と交流を行ってきました。

交流は、まず「小山市に関するクイズ」から始まり、「空き家を壊すのに200万円かかる」ことや「小山市はハンドベルでまちづくりをしている」ことが伝えられると、会場からは「初めて聞いた!」「知らなかった!」などの驚きの声が上がりました。次に「ハンドベル演奏会」では、「きらきら星」「きよしこの夜」「さんぽ」「ジングルベル」の4曲を披露しました。1曲1曲終わるごとに児童の皆さんからのあたたかな声援とおおきな拍手があり、生徒たちは大勢の方々の前で演奏することの喜びをかみしめているようでした。また、生徒からは、次のような感想がありました。

「ハンドベルは、小山市の伝統文化だ けど小学生のほとんどはそのことを知らなかったので知ってもらう良い機会になったと思います。」

「小山市の魅力を使ったものでも地域との交流を深められることがわかった。」

「はっきりと大きな声ではなすことと小学生でも先生でも元気なあいさつをすることを心掛けた。」

「小学生の前で演奏するので笑顔であたたかい雰囲気ですることができました。」

「小学校に行って交流をする時に優しく声をかけるようにしたり、聞き取りやすいようにゆっくり話しかけることを心がけました。」

など、今回の地域交流を通し、生徒たちはたくさんのことを学んだようです。

今回貴重な経験をさせていただき、ご協力いただいた豊田小学校の皆様には心より感謝しております。ありがとうございました。

キャリアクション・プロジェクト 第1学年 地域との交流 (国際分野)

12月12日(火)国際分野15名は白鴎大学本キャンパスで留学生との交流を行いました。

最初に留学生の大学やその周辺にあるおいしいソウルフードについて紹介され、生徒たちは日頃目にしない料理を見て興味津々でした。また、日頃私たち日本人が何気なく食べているお菓子(かりんとう、駄菓子等)がその文化圏でない留学生が見たとき、全く別のものに見えるということを知り、生徒たちは大変驚いていました。

ご担当の薄井先生による留学に関するパワーポイント使用のご説明は大変わかりやすく、生徒たちも海外へ第一歩を踏み出したくなるような感覚でした。

最後に2班に分かれて、台湾、韓国、タイご出身の留学生との意見交換を行いました。日本の周辺諸国が完全な学歴社会で、志望大学入学に向けて1日平均約12時間勉強しているという驚愕な事実を耳にして、自分たちの今の生活の改善につながったようでした。

授業をご担当された薄井先生を始め、国際交流サポートセンターの皆様方、生徒も教員も大変貴重な経験をさせていただきました。短時間では語り尽くせないことも多いですので、またこのような機会を設け、さらに親睦を深めていきたいと思います。

キャリアクション・プロジェクト 第1学年 地域との交流(教育分野)

日時:12月20日(水)

豊田小学校の3限目の授業の学習支援に次の分担で参加させて頂ききました。

2年1組の算数の授業に男子3名、2年2組に男子3名

4年1組の音楽の授業に女子2名、男子1名

3年1組の英語の授業に男子2名

初めはぎこちなかった生徒たちも次第に緊張が解けて児童たちと積極的にかかわり交流を深めることができました。子どもたちと関わることの愉しさを実感し、教育への志を一層強める機会になったようです。

キャリアクション・プロジェクト 第1学年 地域との交流 (スポーツ分野)

12月6日(水)、12月13日(水)の2回に渡り、スポーツ分野、医療分野の生徒23名が豊田小学校の「持久走記録会」の補助を行いました。

低学年は900m、中学年は1300m、高学年は1780mを走り、記録を計りました。本校の生徒は先導、後走、走路の誘導、監察、救護を担当しました。小学生が練習の成果を十分に発揮し、安全に記録会が実施できるように取り組みました。

参加した生徒から、次のような感想がありました。

「スポーツには「する」「みる」「支える」の3つの関わり方があり、「する」「みる」は今まで沢山経験してきたが、「支える」という立場での関わり方はあまり経験したことがなかった。「支える」立場を経験したことで、自分たちの部活動や持久走大会といった体育行事においても多くの人が関わって成り立っているということを改めて考えるきっかけになった。」

今回の貴重な経験を活かし、スポーツとの関わり方についてさらに考えを深めていきたいと思います。

ご協力いただいた関係者の皆様ありがとうございました。

キャリアクション・プロジェクト 第1学年 地域交流(栄養分野)

12月14日(木)13:00

本校生15名が給食の食べ残しを減らすため、豊田小4年生と5年生に栄養クイズとSDGsを絡め発表をし、小学生との交流を行いました。食の大切さを理解し、食べ残しをしない努力をみんなで行い、フードロスの削減に繋なげましょう。