文字

背景

行間

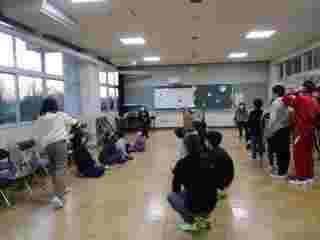

グループ学習の様子等

【通級】令和4年5月25日(水) グループ学習(小学生・中学生合同)

今年度初めてのグループ学習を実施しました。感染症対策を講じながら行いました。

校長の挨拶から始まり、1年間の内容について説明をしました。次にグループに分かれて、名刺交換と自己紹介、簡単なゲームを行いました。久しぶりに会う友だちや初めて会う友だちもいて、緊張しながらも自己紹介をしながら手作りの名刺カードを渡す様子が見られました。

最後は全体でじゃんけんゲームを行って盛り上がりました。

【通級】グループ学習

令和3年12月22日(水)通級による指導 「お楽しみ会」

通級による指導対象の児童生徒20名が参加してお楽しみ会を行いました。三つのグループに分かれて、「自己紹介」、「王様じゃんけんゲーム」、「クイズ大会」の活動に取り組みました。お互い距離を保ち、密を避けながら、換気、消毒等、感染症対策を徹底しながら行いました。自己紹介や王様じゃんけんゲームなどの活動に取り組む中で、徐々にグループ内で心の距離が縮まっていきました。上級生と下級生とのやりとりも弾み、わいわい楽しく活動している様子が見られました。上級生を中心に、グループのみんなの意見をまとめながら、クイズの答えを考えて、正解したときには、嬉しそうにグループ内で盛り上がっていました。上級生は、リーダーシップをとり、小学校低学年の児童の意見も積極的に取り入れながらクイズに答えていました。「1もんまちがえました。でもたのしかったです。」、「初めて会う友だちもいてきんちょうしました。」「少しずつ話せるようになって楽しかった。」などの感想がありました。

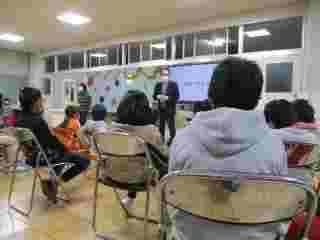

R元年度 担任連絡会を行いました。

7月30日(火) 担任連絡会を行いました。

通級による指導対象児童生徒の在籍校の担任の先生方11名が参加されました。

まず聾学校の担当者が、耳の構造や難聴について、難聴児の学校生活での配慮事項などについて説明をしました。その後、質疑応答を行いました。

後半は難聴児のきこえ方をシュミレーションした音声や音楽を聴いていただいたり、補聴器の試聴体験を行ったりしました。参加された先生方からは、「難聴児のきこえを体験でき、思っていたよりも小さく、こもって聞こえるということが分かった。」「私たちの配慮できる点は配慮してあげなければと感じた。」「補聴器は雑音があるとそれも拾ってしまい、補聴器があればすべてきれいに聴こえるわけではないということが分かった。」などの感想があげられました。

最後に、希望された5名の先生方と、個別に情報交換を行いました。児童生徒の今後の在籍校での学習・生活や聾学校での通級による指導に生かしていけるような有意義な連絡会となりました。

交流学習会を行いました。

7月26日(金) 交流学習会を行いました。

通級による指導対象児童生徒22名のうち16名が参加して交流学習会を行いました。

今年度は、3つのグループに分かれてクイズ、オリエンテーリングを行いました。グループごとに協力して課題を解決しながら、自らかかわりをもとうとしたり、上級生と下級生のお互いのかかわり方を学んだりすることをねらいとして行いました。クイズの答えを考えたり答えたりするときや、オリエンテーリングの移動のときには、上級生が下級生を気にかけて行動する様子が見られました。小学校低学年の児童も積極的にクイズに答えるなど楽しそうに活動していました。

その後「なべなべそこぬけ」を皆で行いました。最後は全員で手をつなぎ楽しく行うことができました。つないだ手の下を上手くくぐれるよう、上級生が上手に誘導する姿も見られました。

また保護者は、別の教室にて、情報交換会を行いました。まず小学6年生の保護者に中学校への進学に向けて準備していることや悩んでいることを話してもらい、その後中学生の保護者から中学校への進学に際して、実際に経験したことを話してもらいました。他の保護者からも質問や意見がたくさん出され、有意義な情報交換になりました。

卒業・進級を祝う会を行いました。

3月13日(水)「卒業・進級を祝う会」を行いました。

通級による指導対象児童生徒18名のうち、15名が参加して、「卒業・進級を祝う会」を行いました。卒業生から在校生へ、在校生から卒業生へという形で、一人一人メッセージの発表を行いました。

「中学校へ行っても勉強や部活をがんばって下さい。」「いっしょにお楽しみ会でゲームをやったり、お話ししたりしたことが楽しかったです。」などのメッセージが発表され、皆、真剣に発表を聞いていました。

その後、全員で「何でもバスケット」のゲームをやりました。「○月うまれの人」「今日の朝パンを食べた人」「ケーキが好きな人」「左利きの人」などのお題が出されると、お題に当てはまる人は急いで椅子を移動するなど、皆がとても楽しそうに活動する様子が見られました。

お楽しみ会を行いました。

12月19日(水) 「お楽しみ会」を行いました。

通級による指導対象児童生徒18名のうち、11名が参加して「お楽しみ会」を行いました。

今年は、児童生徒の話し合いをもとに、「ばくだんゲーム」と「しんげんち」を行いました。

まず、「ばくだんゲーム」は、ピアノのリズムに乗ってボールを回していき、ピアノが止まったところでボールを持っていた人が「バーン!」と叫ぶというルールで行いました。初めは恥ずかしそうに小さな声で「バーン。」と言っていた子供たちも徐々に大きな声が出るようになり、楽しく盛り上がりました。また「しんげんち」では、おにに気づかれないように上手に工夫しながら「しんげんち」の動きをする児童生徒もいて、他の児童生徒も上手に動きを真似していました。

また保護者は、別の教室にて、7月の交流学習会の様子のDVDを見ていただきました。その後、保護者同士自由に情報交換を行いました。

8月21日(火)関東地区聾教育研究会・通級指導専門研究会を行いました。

関東地区の各都県の聾学校から、通級による指導の担当者が23名参加し、専門研究会を行いました。今年度は栃木県立聾学校が当番校で、本校ととちぎ福祉プラザを会場に行いました。

午前中はまず、本校を含め3校から、通級による指導の情報提供を行った後、栃木県聴覚障害者協会理事の川俣郁美氏より『地域で学ぶろう児・難聴児に対する支援について』をテーマに講演をしていただきました。川俣氏御自身が学生時代に学習面や生活面、精神面において困ったことや、先生や友達から受けた支援で助かったことなど、経験をふまえた具体的でとても参考になるお話をお聞きすることができました。

午後は福祉プラザに移動し、研究協議を行いました。「障害認識・障害受容について」「高等学校との連携について」のテーマを中心に各校から取り組みの現状や課題点などを出し合い、活発な協議が行われました。各県、各地域の最新の情報の共有としても有意義な時間となりました。

川俣氏の講演の様子 福祉プラザでの研究協議会の様子

7月31日(火) 第2回担任連絡会を行いました。

通級による指導対象児童生徒の在籍校の担任の先生方8名が参加されました。

まず聾学校の担当者が、難聴について、難聴児の学校生活での配慮事項、音楽の授業における配慮事項などについて説明をしました。その後、プールでの指導の際の配慮や友達とのかかわりなどについて熱心に情報交換や意見交換がなされました。

最後に、希望された3名の先生方と、個別に情報交換を行いました。児童生徒の今後の在籍校での学習・生活や聾学校での通級による指導に生かしていけるような有意義な連絡会となりました。

7月27日(金) 交流学習会を行いました。

通級による指導対象児童生徒18名のうち16名が参加して交流学習会を行いました。

今年は、自己紹介、なぞなぞ、恐竜クイズ、本の読み聞かせ、ドラえもんクイズ、歴史クイズ、作文発表、歌、楽器の演奏などの発表を行いました。それぞれの個性や特技を発揮した発表ができ、発表を聞く児童生徒は、真剣に聞いたり、クイズに積極的に答えたりと楽しく過ごすことができました。発表の途中、皆で「マカレナ」のダンスを踊りました。最初は照れくさそうにしていた児童生徒も、徐々に大きく身体を動かして、笑顔で踊る様子が見られました。

また保護者は、別の教室にて、聴覚障害のある本校職員から、学生時代に聴こえにくくて困ったことや周囲から受けた支援で助かったことなどの話を聞きました。保護者からは、高校受検の際の配慮や、大学入試センター試験の際の配慮などについての質問が出ました。その後保護者どうし自由に情報交換を行いました。

第2回担任連絡会

7月31日(月)13:30~15:50 第2回担任連絡会を行いました。

通級による指導の対象児童生徒在籍校の担任の先生に来ていただき実施しました。

当日は9名の先生方が来校されました。聾学校の担当教員から、学校生活の中での難聴

児への具体的な支援方法についてお話しした後、難聴児のきこえ方や補聴器の体験を

行いました。その後、各学校での難聴児に対する支援の現状や課題について情報交換を

行いました。

プール入水の際の配慮や保護者との連携、FM補聴器の使用、障害受容などについて

活発に意見が交わされました。

全体での情報交換会の後、希望された先生方と、個別に在籍児童生徒の支援について

情報交換を行いました。

tochigi-edu.ed.jp

tochigi-edu.ed.jp