文字

背景

行間

歴史ある栃木高校に眠るお宝の標本たちを紹介します

栃高博物館 130 ダンベイキサゴ(團平喜佐古)

栃高博物館 130 ダンベイキサゴ(團平喜佐古)

分類 軟体動物門 腹足綱(マキガイ綱) ニシキウズガイ科

学名 Umboniumgiganteum

大きさ 成貝は4センチ(標本も4cm弱)

分布 男鹿半島鹿島灘から九州まで

貝の表面はつるつるしています。ブルドーザーのように砂底を

這いまわってデトリタス(有機物、細かくなった生物の残渣)

を集めて食べます。頼もしい砂場の掃除屋さんです。

別名「ナガラミ」といって食用になります。

「團平喜佐古」の由来は不明です。

栃高博物館 129 イモガイ

栃高博物館 129 イモガイ

分類 軟体動物門 腹足綱(マキガイ綱) 新腹足目 イモガイ科

学名 Conus(属名)

英名 Cone shell

大きさ 最大で23センチ

分布 すべて海産 浅海から深海まで

Coneは円錐形という意味です。日本でもサトイモに似ているので

この名前になりました。魚などを襲う 捕食性の巻貝です。 歯舌が

変化し、神経毒のついた銛状になっています。これで他の動物を

刺して麻痺させ、丸飲みにします。人が刺されて死亡することも

あります。アンボイナ貝は猛毒で有名です。

栃高博物館 128 サザエ

栃高博物館 128 サザエ

分類 軟体動物門 腹足綱(マキガイ綱) 古腹足目 サザエ科

学名 Turbo comutus

英名 Horned Turban

大きさ 殻高、殻径ともに10cm以上

分布 潮間帯から水深30m程度までの岩礁

波の荒い海では流されないように棘をつくり、波の穏やかな海

では棘がないとよく聞きますが、本当は結構混ざっているらしい

です。サザエの壺焼きはおいしいですが、殻の奥から出てくる

深緑の部分は食べると苦く嫌いな人も多いです。

ここは中腸腺という器官で肝臓に当たります。いわゆる「わた」ですね。

栃高博物館 127 ツキヒガイ

栃高博物館 127 ツキヒガイ

分類 軟体動物門 二枚貝綱 イタヤガイ科

学名 Amusium japonicum

英名 sun and moon shell

(saucer shell)

大きさ 約10センチ

分布 山陰、房総半島以南、砂地に棲息

「月日貝」と書きます。表が夜のように赤紫で暗く、

裏が真昼のように白いところからこの名前がついたと

いわれています。しかし別の解説を読むと

右殻は淡黄白色,左殻は赤褐色で,これを月と日に

見立てた、という説明もあります。

食用ですがまとまってとれないので、お店では見かけません。

栃高博物館 126 ヒオウギガイ

栃高博物館 126 ヒオウギガイ

分類 軟体動物門 二枚貝綱 イタヤガイ目 イタヤガイ科

学名 Mimachlamys nobilis

英名 noble scallop

大きさ 10センチほど(標本は4.5cm)

分布 房総半島以南 干潮線帯から水深20mくらいまでの岩礁

scallopはホタテ貝のことで、同じ仲間です。

ヒオウギガイは「緋扇貝」「桧扇貝」「日扇貝」と書くことも

あります。色彩は赤褐・紫・黄・橙色など個体により変化が

ありますが、標本はまさしく「緋扇貝」ですね。

貝柱を食用とします。また貝殻が美しいので加工して

おみやげになっています。

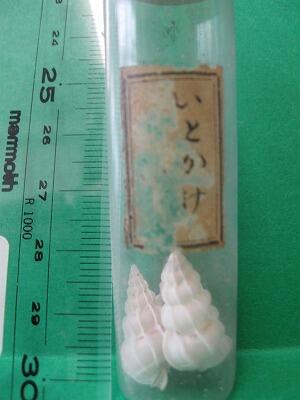

栃高博物館 125 イトカケ(糸掛貝)

栃高博物館 125 イトカケ(糸掛貝)

分類 軟体動物門 腹足綱(マキガイ綱)イトカケガイ科

大きさ 大きいもので8センチ(標本は3cm)

海岸の細砂中にすんでいます。色は通常白色です。

本校の標本もきれいな形で真っ白です。

殻の表面に糸を掛けたような肋(縦に走る糸状突起)を持ちます。

砂浜に打ち上げられる小さな巻き貝にもイトカケガイは

たくさん含まれています。

オオイトカケガイは殻高8cmもあり、とても美しいです。

ぜひネットでご覧下さい。

栃高博物館 124 ツノガイ

栃高博物館 124 ツノガイ

分類 軟体動物門 堀足綱(クッソクコウ)ツノガイ目

英名 Tusk shell

大きさ 数ミリから20センチ超(標本は3cm)

分布 海産 世界中 潮干帯から深海まで

Tuskとはゾウの牙のことです。そっくりですね。

二枚貝(二枚貝綱)でも巻貝(腹足綱)でもありません。

第3の貝です。貝殻は緩くカーブしていますが

ヒラツノガイはまっすぐです。また、ニシキツノガイは赤

ゾウゲツノガイは緑のグラジュエーションで、先の細い方に

向かって、色が薄くなっていき、とてもきれいです。

栃高博物館 123 アカニシ

栃高博物館 123 アカニシ

分類 軟体動物門 腹足綱(マキガイ綱)アッキガイ科

学名 Rapana venosa

大きさ 最大15センチ(標本は10cm)

分布 房総半島以南

「赤螺」と書きます。螺は巻き貝のことで田んぼの螺は

タニシです。殻口が赤く染まるのでこの名前があります。

標本は色が褪せて赤がピンクになってしまいました。

味もよくサザエの代用品になるそうです。

肉食性でアサリやカキを食べてしまいます。

栃高博物館 122 ハッキガイ

栃高博物館 122 ハッキガイ

分類 軟体動物門 腹足綱(マキガイ綱) アッキガイ科

学名 Siratus pliciferoides

英名 Japanese spike murex

大きさ 12センチぐらい(標本は6cm)

分布 房総半島以南

ハッキガイは「白鬼貝」と書いたり、「八鬼貝」と書くとき

もあります。表面に突き出た突起を鬼の角に見立てたので

しょうけれど、気の毒な名前ですね。ただ貝にとっては関係

ないですけど。

アッキガイ科は漢字で書くと「悪鬼貝」で、この名前も

インパクトありますね。この仲間にはもっと鋭いとげが貝

のまわりにたくさん出ているものもあります。そして最も

美しく商品価値のある貝が「ホネガイ」です。

栃高博物館 121 クマサカガイ

栃高博物館 121 クマサカガイ

分類 軟体動物門 腹足綱(マキガイ綱) 盤足目 クマサカガイ科

学名 Xenophora pallidula Reeve

英名 Pallid Carrier (carrier shell)

大きさ 8センチ(標本は4cm)

分布 茨城県より南の海域(水深100~300m)

巻き貝の表面に二枚貝や巻き貝の殻、小石を付着させながら生長します。

カルシウムでしっかり接着しているので取れません。カモフラージュのため

と思われます。名前の由来は、付着した貝類を、熊坂長範の背中の七つ道具

に見立てて、クマサカ貝とつけました。牛若丸の返り討ちに合った大盗賊です。

「能」の演目に「熊坂」があります。生物の名前も調べてみると、とても興味

深いです。(写真の説明 上から見ると巻き貝に見えません。下から見ると

軟体部の入る穴が見えます)

栃木県立

栃木高等学校

〒328-0016

栃木県栃木市入舟町12-4

TEL 0282-22-2595

FAX 0282-22-2534

※ 画像等の無断転載・引用を禁止します