※当ホームページに掲載されている文書、画像等の無断転載・無断引用は禁止とさせていただきます。

文字

背景

行間

カテゴリ:報告事項

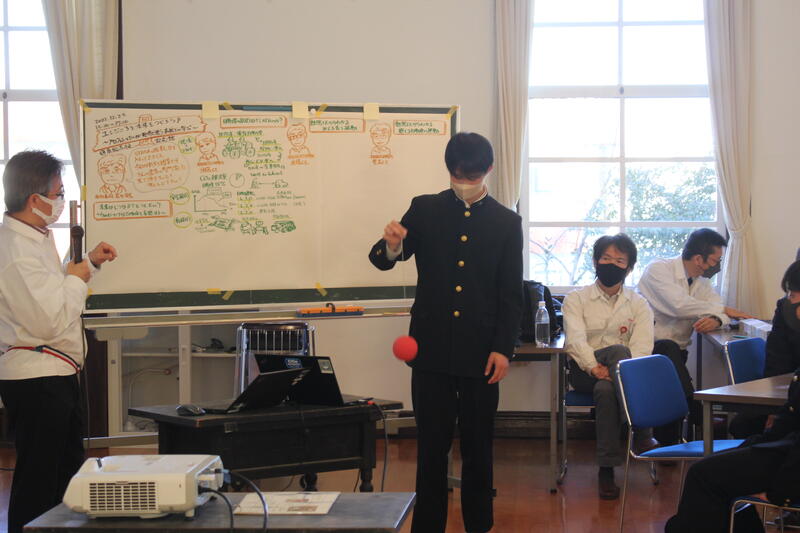

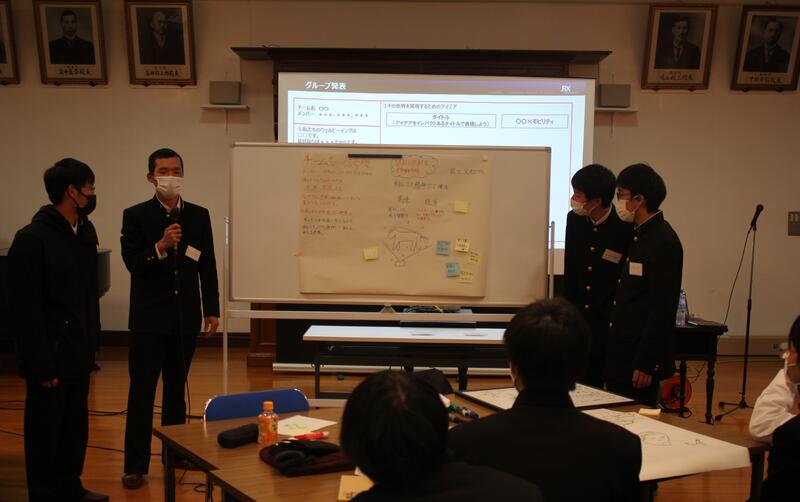

STEAM教育「真岡高校生のための特別講座」

12月23日、終業式の午後、「真岡高校生のための特別講座」が開催されました。本校は県から指定を受け、今年度から3年間、STEAM教育(文理にとらわれず課題を探求する)のモデル校となりました。今回の特別講座は、その活動の一環として県の委託業者(株式会社PrimaPinguio))が企画したものです。本校の記念館で1,2年生を中心に希望者35名が参加して開催されました。

テーマは、「エンジニアと未来をつくろう!~プロフェッショナルが現場で使う、高校での学び~」。HONDAの研究開発部門である「本田技術研究所」のエンジニア3名(須藤様、近藤様、豊島様)が講師となり、自動車開発の最前線、高校時代で学ぶ知識が活かされるエピソードを、シュミレーション映像も交えてわかりやすくお話しいただきました。後半は、グループワークで、「モビリティー(移動性)で実現するウェルビーイング(幸福)な2040年の世界」について自由に意見を出し合い、グループごとに「あったらいいなを実現するアイデア」を発表しました。参加した小島大河君(2年)は下野新聞社の取材に対し、「授業で学んでいることが実生活に生かされていることが分かった。勉強のモチベーションも上がりそう。」と答えました。また、小堀和幹君(2年)は「自分は文系だけど、エンジニアの人と話すことができて良かったです。文理を超えてウェルビーイングな未来を考えていきたいです。」と、講師の方々に感謝の言葉を述べました。大変、有意義な講座となりました。

3年生全体写真撮影

先週の避難訓練の後に3年生の卒業アルバム用の全体写真撮影があったので、その様子を紹介します。

本校の集合写真は毎年講堂ポーチの上から撮影しています。今年は天気も良く、青々とした人工芝グランドが映える集合写真になったのではないでしょうか。

PTA大学視察研修

10月20日にPTA大学視察研修がありました。今年は保護者47名、職員3名が参加し東京大学へと視察に行きました。朝、市内にある久保講堂に集合し、そこからバスで移動しました。バスの中では合唱コンクールのDVDを見たり、保護者の方からの質問に答える時間などが設けられました。

現地に着いてからは本校OBで現役東大生の小林君、豊田君と合流し、案内・説明をしていただきました。

参加者全員で記念撮影も。

今回は実際に現地に行き、そこで本校OBの現役大学生に生の話を聞くことができたということで、非常に参考になる点も多かったかと思います。案内をしてくれた小林君、豊田君、ありがとうございました。

水泳部関東大会出場報告

100mバタフライ・200mバタフライ

石崎心徹(3年)

200m個人メドレー・200m背泳ぎ

大塚万生(2年)

400mメドレーリレー

石崎心徹(3年) 加藤楽大(3年)

大塚万生(2年) 矢島泰知(2年)

日時:7月20日(土)~22日(月)

場所:小瀬スポーツ公園水泳場(山梨県・甲府市)

陸上競技部インターハイ出場報告

400mハードル・有江祥真(2年)

日時:8月4日(日)~8日(木)

場所:タピック県総ひやごんスタジアム(沖縄県・沖縄市)