令和7(2025)年度

デートDV

(ちょっと前の話)

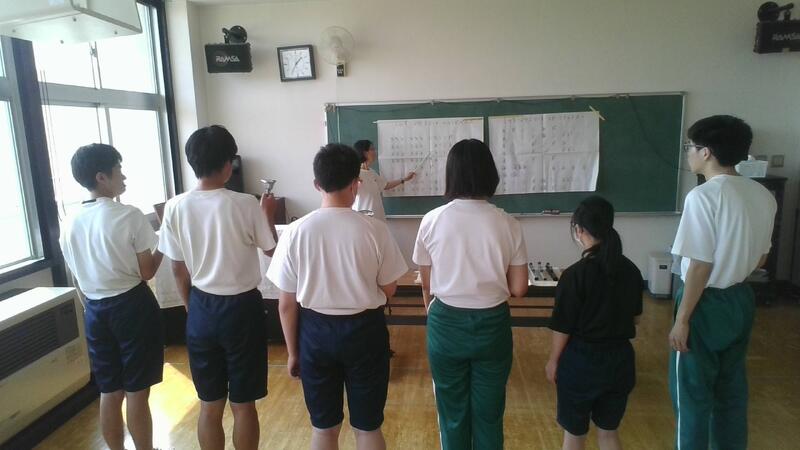

高等部課程1・2生徒を対象に、デートDV防止セミナーを開催しました。

本校では毎年この時期に開催しています。

今年度は、那須塩原市市民生活部市民生活協働推進課の協力を得て、[ウイメンズハウスとちぎ]から丸山様をお招きし開催することができました。

配偶者からの暴力であるドメスティック・バイオレンスは、10代の若い交際中のカップルでも起こり得る問題であり、「デートDV」と呼ばれます。これらの暴力は、将来、深刻な夫婦間のDVにつながる可能性も高く、 若年層からの防止と啓発が大切です。

丸山様は、女性や子どもの人権を守る活動を長年続けておられ、暴力のない社会を目指して、県内の様々な学校や場所で講演を行っている著名な方です。

生徒たちは、このセミナーを通して、一人一人がデートDVとはどういうものなのか、知識と気付きを得ることができました。

(先生が質問を受けたり…)※男女交際とは?

そして、デートDVの被害者にも加害者にもならずに生きていくことや、デートDVの被害者や加害者の友人の立場になった場合に、適切な行動を取れるようになることを考える機会とすることができました。

(先生が高校生役を演じたり…)※〇年ぶりに制服を着ました

生徒の中には、セミナー後に「わかりやすかった!」「おもしろかった!」などの意見を聞かせてくれた生徒もいました。

男女が対等な関係であることの大切さについて、生徒一人ひとりが感じられました。

未だ正解は出ず

保護者等駐車スペースの何が変わったでしょう?の記事

未だ正解は出ていません

さて、何が変わったでしょう?

保護者等駐車スペース

美しい朝焼けですね

ではなくて…

何が変わったと思いますか?

答えは2つ

分かった方は、朝の横断歩道で係にお声掛けを

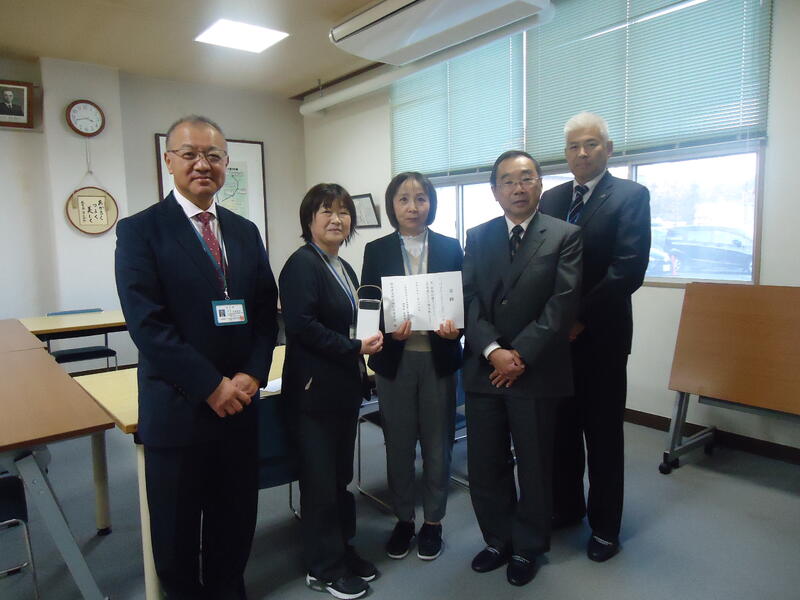

祝★当選

弘済会主催の「学校応援キャンペーン」に見事当選

し、バッテリーステーションをいただきました

全国の学校から多数の応募があったとのこと…

いただいたバッテーリーステーションは、小型ながらかなりのパワーがあるそうです

安心安全な学校運営のために、主に緊急時用として活用させていただきます。

弘済会は、子どもたちの教育振興事業や教職員のための共済事業を担っている団体です。

今後とも、御支援をよろしくお願いします。

校外学習に行ってきました!

11月28日(金)に、高等部1組2組でなかがわ水遊園へ行ってきました。生徒たちは館内に入ると、大きな水槽で色とりどりの魚が泳ぐ姿やカピバラに出会い大喜びでした。

また、水中トンネルでは、魚たちが頭上を泳ぐ迫力ある光景を体験。 水槽に差し込む光が反射し、幻想的な雰囲気の中でじっくり観察することができました。

タッチング水槽では、実際に ドクターフィッシュの水槽に手を入れる体験 をしました。 小さな魚たちが指先に吸い付くように集まり、その独特な感触に生徒たちは楽しんでいました。

なかがわ水遊園の職員のみなさま、ありがとうございました。

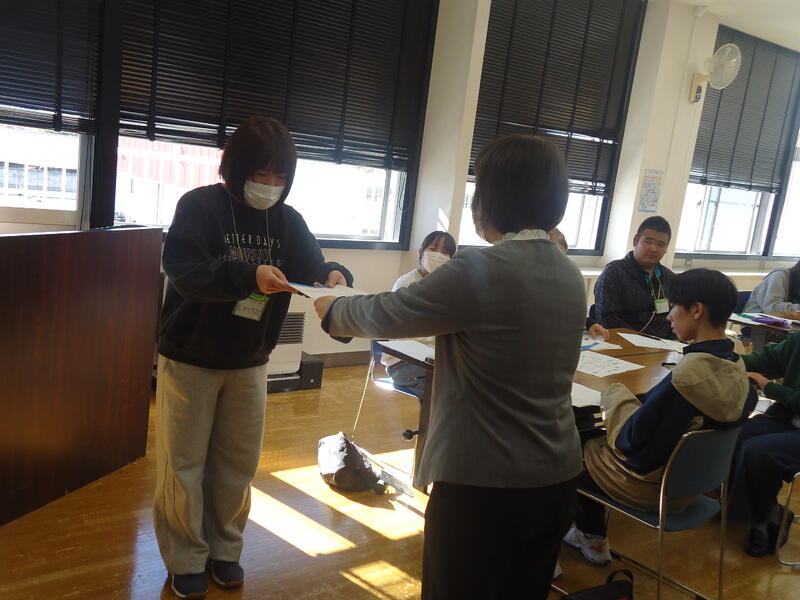

第4回 ボランティアスクール

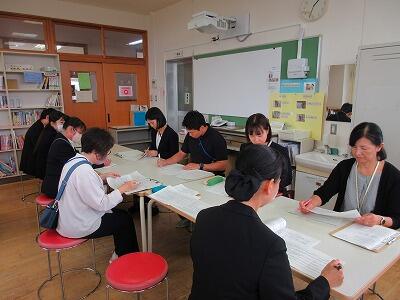

11月22日に学校支援ボランティアスクール第4回講座を開催しました。8月から始まった学校支援ボランティアスクールも今回が最後の講座になりました。

今回の講座では講話「本校のボランティア活動について」と演習「できることを考えよう~よりよい学校に向けて~」を行いました。

講話「本校のボランティア活動について」では、学校登録ボランティア「こんぺいとう」の会長様から現在の活動内容やボランティアを経験しての感想をお話いただきました。「子どもたちと直接かかわることができ、子どもたちの笑顔や懸命な姿に元気をもらっている」と温かいお言葉に嬉しくなりました。本当にありがとうございます

演習「できることを考えよう~よりよい学校に向けて~」では、自分の好きなことや得意なことをより良い学校づくりに活かしてみよう!についてグループごとにマインドマップを使って話し合いを行いました。

各グループの積極的な話し合いや豊富なアイデアに感激しました

最後に今年度の学校支援ボランティアスクール閉講式を行い、受講生の皆様に修了証が授与されました。

たくさんのご参加、本当にありがとうございました

今後とも本校のボランティア活動をよろしくお願いします

47歳になりました!(今日は創立記念日です)

11月22日今日は本校の

創立記念日です

給食は昨日が創立記念日のお祝い給食でした

赤飯 鶏肉のはちみつレモンがらめ

白菜サラダ すまし汁

とちおとめゼリー 牛乳

とちおとめゼリーはこんな感じ

下にコンデンスミルクが入っていて

まぜておいしいとはそういうことだったんですね

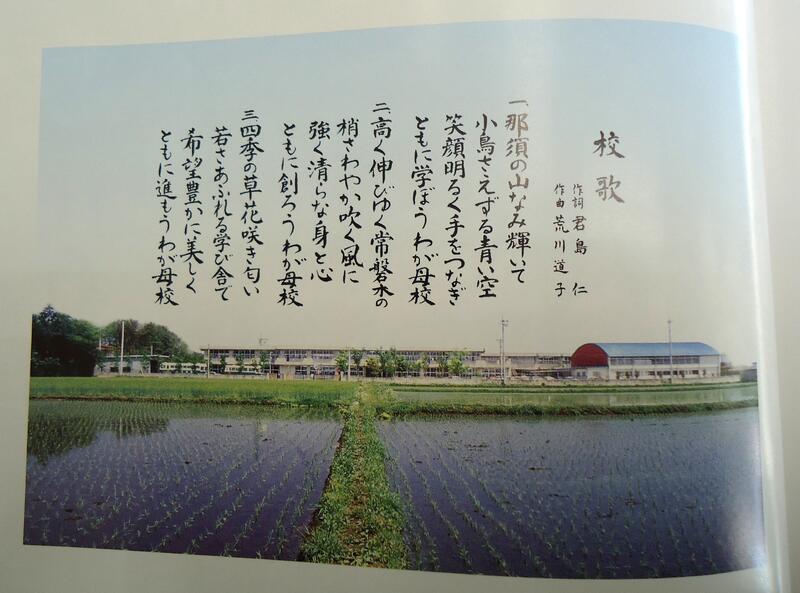

こちらは、現在まで歌い継がれている

本校の校歌です

(*画像は20周年記念誌より)

この校歌の歌詞を作詞した「君島仁」さんとは、一体何者なのか

実は、初代の校長先生なんです(へぇ~)

*ちなみに、作曲の「荒川道子」さんは、旧職員です(へぇ~)

この校歌の歌詞にあるように

47年間

ともに学び

ともに創り

ともに進んできたわが校です

那須特別支援学校

47歳おめでとう

これからも

ともに学ぼう わが母校

ともに創ろう わが母校

ともに進もう わが母校

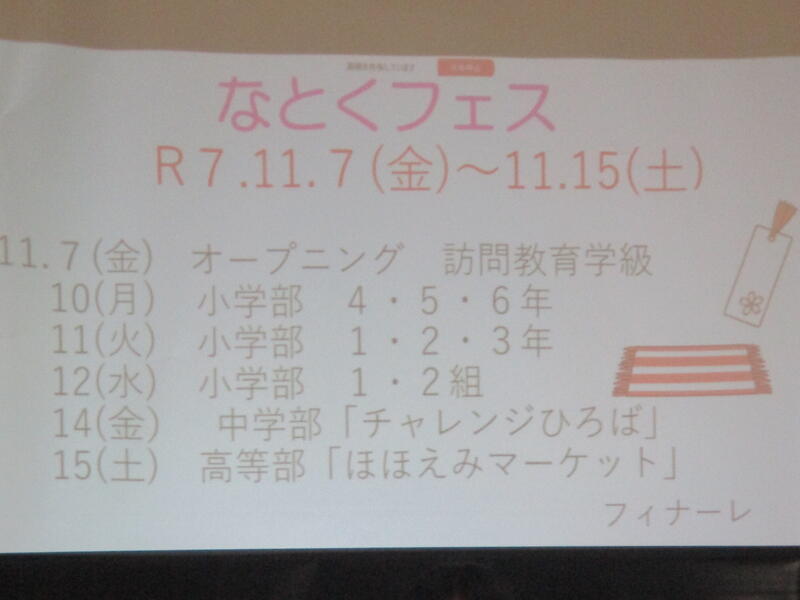

なとくフェス閉幕

本日はなとくフェスのフィナーレが行われました

11月7日の訪問学級のなとく万博エキスポ2025から始まり、

小学部ステージ発表、中学部チャレンジ広場、高等部ほほえみマーケットと青春に満ちた7日間を実行委員会のメンバーを中心に振り返りました

感染症の心配もありましたが、保護者の方や地域の皆様に支えられて無事開催することができました

「今が青春 頑張る なとくフェス」というスローガンの下、忙しい中で子ども達みんなで準備を頑張ったおかげでとても素晴らし「なとくフェス」になりました

ぜひご自宅で買った物、写真、思い出を語り合ってお子さん達をたくさんたくさん褒めていただきたいと思います

みなさん大変お疲れ様でした

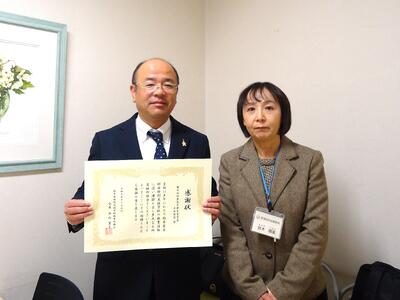

栃木県特別支援教育振興会第57回大会が行われました。

11月6日(木)宇都宮市立南図書館にて、「特別支援教育振興会第57回大会~特別支援学校教育振興のつどい~」が行われました。

今回は、わかくさ特別支援学校の保護者の方から、子育ての悩みや不安、嬉しかったことなどの発表や、一般社団法人Bridgeの山口様より、就労支援の現状についての講演がありました。

また、特別支援学校の教育活動にご貢献いただいた個人および団体へ、感謝状の贈呈があり、本校では、「伸びゆく子どもたちの作品展」の作品展示や買い物学習で長きにわたってお世話になっている、東武宇都宮百貨店 大田原店様に、感謝状を贈呈いたしました。

東武宇都宮百貨店 大田原店様、ありがとうございました。

あなたな~らどうする~♪

朝の学校への連絡(欠席や遅刻、登校方法の変更等)…

Forms入力が積極的に活用されています。

これまでは[7:10まで]⇒11/10(月)からは【7:00まで】になりました。

朝の10分は本当に貴重です…が!

保護者等の皆様に御協力のおかげで、スムーズに移行できています。

御協力、ありがとうございます!

≪電話連絡については、【8:00から】になっています。≫

※緊急時は学校緊急用携帯(両教頭所持)へ

★スクールバスについては、【7:00まで】の入力情報をもとに、[乗る/乗らない]を確認して学校を出発しています。

道路状況の大きな混乱等が発生しない限り、スクールバスは各バス停を時間どおりに通過(発車)します。

交通事故等防止のためにも、[5分前待機]に引き続きの御協力をお願いします!

なとくフェス準備に取り組んでいます!

いよいよ今週の土曜日になとくフェスが開催されます

今年の高等部1組のテーマは『スイーツショップ』になります

かわいいスイーツの形のキーホルダーやマグネットを用意しています。

全て生徒達の手作りで、同じ物は一つもない世界にたった1つだけのオリジナル製品になっています。

そして何よりも驚きなのが・・・無料配布ということです!

ぜひお気軽に1組コーナーへお越し下さい

なとくフェス 小学部4~6年生ステージ発表

いよいよ小学部のステージ発表の日となりました。

11月10日は4年生、5年生、6年生の発表です。

まずは4年生「ハッピでGO!!~まつりっ子大集合~」です!

「りんご」と「あめ」で「りんごあめ」、「チョコ」と「ばなな」で「チョコばなな」など、文字を順番通りに並べて、お祭りの屋台で売るものを作っていきます!

最後にみんな集合して、「おっとっと音頭」を踊ります。

「おっとととととと」「あらよっとととと」

みんな笑顔で踊り切りました!

次は5年生「なとく大サーカス」です!

最初は、火の輪くぐりや3人同時のフープジャンプなど会場を沸かせます。

次に、鉄棒パフォーマンス。

鉄棒の上で、上手に3秒のバランスをとります。

そして、綱渡り。

落っこちないように、手をしっかり広げて、細い綱の上を渡ります。ドキドキのパフォーマンスでした。

最後に、全員で「ドレミの歌」の音階に合わせて、身体表現をしました!観客を沸かせる圧巻のパフォーマンスを魅せてくれました。

今日のトリは、6年生「成長 ~未来へ~」です!

「We will rock you」の曲に合わせ、足と手で「ズンズンパ」のリズムを取り、最初から飛ばしていきます!

ソーラン節を6年生らしい力強い動きと勢いで踊ります!

次に、一人一人が身体表現のパフォーマンスや、ボールを使ったパフォーマンスを魅せてくれました。

最後には、スライドが流れ、6年生それぞれが、小学部での成長を一言ずつ語りました。全員が舞台上に集まり、「未来へ」の曲でフィナーレを迎えました。

終わりの会では、みんなで「世界中のこどもたちが」の手話ソングを歌いました!

今日は高学年の児童による勢いのあるパフォーマンスでした。

明日はかわいい低学年の児童たちのパフォーマンスとなります。

お楽しみに!

カルフルとちぎ2025 作品展示に参加しました。

11月1日(土)、第28回栃木県障害者文化祭(カルフルとちぎ2025)の作品展示部門に、本校中学部・高等部の作業製品を展示しました。

作品展示部門は、わかくさアリーナ(障害者スポーツセンター)で行われました。

中学部、高等部の生徒が制作したものを、多くの人が足を止めて見学していました。

15(土)のなとくフェスに来場する地域の皆様へ【駐車場の御案内】

なとくフェス、盛り上がっていますね

いよいよ!

15(土)は、なとくフェスの一般公開です。

駐車場について、添付した資料を御確認ください。

また、先日掲載した記事の御確認も合わせてお願いします。

たくさんのご来場をお待ちしています!

【15(土)一般公開の御案内】

【駐車場について】

なとくフェス ☆一般公開について☆

一般公開のプログラムを配信します!

日時:11月15日(土)

高等部保護者等:

駐車場→校庭 9:40~

受付→3棟昇降口 9:50~

一般来場者(他学部保護者等含む):

駐車場→大山公民館 9:40~

受付→2棟1階木工室外側 9:50~

先日は小、中、高、訪問のプログラムを配付いたしましたがチェックしていただけましたか?

今回は15日(土)の一般公開のプログラムになります!

表紙の絵は、投票で選ばれた高等部1年5組の作品になります

※当日、紙での配付はありませんので、事前にダウンロードをしていただくとスムーズに見学できますのでよろしくお願いします!

QRコードも設置予定です

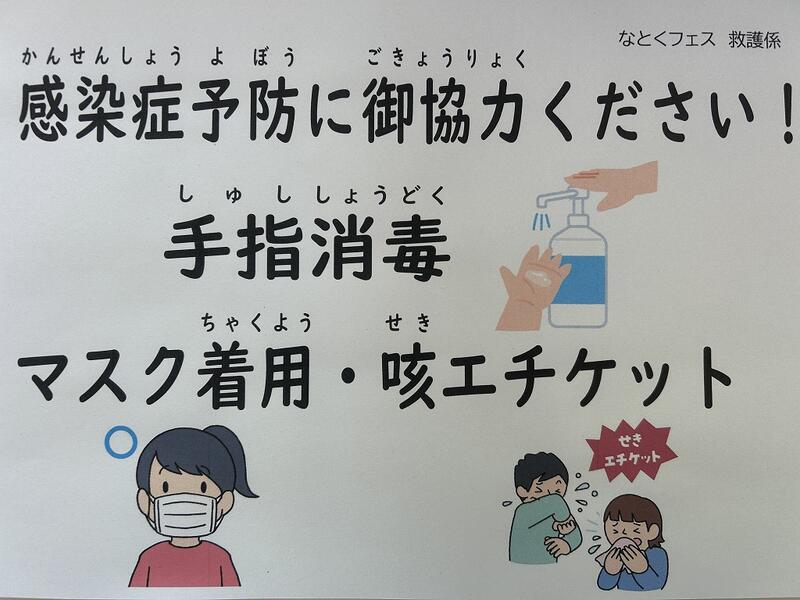

なとくフェス 感染症予防に御協力ください!

なとくフェスがついに始まりました!

ですが、「栃木県のインフルエンザ患者数が注意報レベル超え」というニュースが入ってきています

11月15日(土)は一般公開もあり、多くの方が那特にいらっしゃる予定です

なとくフェスを楽しむために、感染症予防として、

①手指消毒(受付入口やブースに置いています)

②マスク着用

③咳エチケット(くしゃみや咳をする場合は腕やハンカチなどで覆って)

に御協力いただきますよう、よろしくお願いいたします

感染症予防をして、みなさんでなとくフェスを楽しみましょう~!

なとくフェス開催

本日からなとくフェスが始まりました。

オープニングは、実行委員によるミッキーマウスマーチの演奏から始まりました。

この日のために実行委員の皆さんは、何度も集まって練習してきました。みんなの心が一つになり素敵なオープニングにしてくれました。

今年度のスローガンは、

です。

全校からスローガンの募集をして、中学部1年3組の生徒の作品に決まりました。

今日から15日までなとくフェスが続きます。

みんなで力を合わせてがんばろう!

なしお博(なすしおばら学び博)に作品を飾りました。

なとくフェス プログラムが完成しました!

なとくフェスまであと、、、?1日となりました!

7日(金)にはオープニング、訪問教育学級の「なとく万博EXPO 2025」が開催予定です

そこで本日、お家にプログラムを持ち帰ります

児童生徒が自分で名前を書いたり、色を塗ったり、、、オリジナルな物を作りましたのでお子様と一緒にご覧ください

※プログラムは駐車証を兼ねています。当日は忘れずにご持参いただき、車のダッシュボードに提示してください。

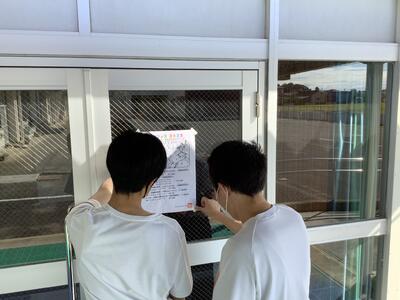

【なとくフェス】ポスターを掲示しました!

いよいよ11月!

なとくフェスの実行委員会の児童生徒によって、校内の様々な場所にポスターが掲示されました!

高等部生が貼ったのは…

体育館の入り口!

中学部生は…

正面玄関!

小学部生は…

4棟1階!

学校全体がなとくフェスの雰囲気になってきました

学校に来校の際には、ぜひ見つけてみてくださいね

秋の味覚

肌寒さを感じ始め、秋がやってきました。

秋と言えば・・・さつまいも

ということで高等部1組でさつまいもを使った

「スイートポテト」作りをしました

始めにさつまいもをふかして

つぶしていきます

材料を混ぜ合わせたら、自分の分をお皿に取り分けて

完成

みんなで美味しく頂きました

【なとくフェス】 スローガンを掲示しました!

少しずつ秋を感じる今日この頃・・・

体育館には素敵なスローガンが飾られました

今年度のスローガンは中学部の1年生が考えた

「今が青春、頑張るなとくフェス」になっています

このポスターは先日行われた全校集会にて全校生徒が協力して作成した、ちぎり絵でできています

間もなくなとくフェス!!リハーサルや製品の準備などがどんどん進んでいます!

みなさまのご来場お待ちしております

第3回 ボランティアスクール

10月25日に学校支援ボランティアスクール第3回講座を開催しました。今回の講座では演習「障害の理解~体験して知ろう!考えよう!」と体験「読み聞かせをしてみよう」を行い、受講生のみなさんに障害のある子どもたちへの接し方や読み聞かせをする際のポイントを学んでいただきました。

軍手を着け、わざと指先が使いにくい状態で折り紙やシール貼りをしてみました。

グループで読み聞かせを行い、声の抑揚のつけ方や指さし、リアクションの取り方などアイディアを出し合いました。

次回11月22日が最終講座になります。

とちぎ教育賞受賞!

本日、 市橋まいは 教諭が とちぎ教育賞を受賞しました。

教育関係職員として、日々の実践を通じて顕著な効果を上げ、本県教育の向上発展に貢献した功績が認められました。

本校としても大変喜ばしいことです。

受賞 おめでとうございます。

なとくフェスオープニングに向けて

なとくフェスまで、いよいよあと1か月となりました。

実行委員会の児童生徒たちは、何度もみんなで集まってオープニングの練習をがんばっています。

「どんなことをしたら盛り上がるかな?」「どんな楽器を使おうかな?」と話し合いながら、少しずつ形にしているところです。

どうやら、トーンチャイムやハンドベル、トライアングルなどを使った演奏を準備しているようですよ。

ふだんは別々に学習をしている小中高の児童生徒たちが集まって、息を合わせる姿はとても素敵でした。

どんな音色が響くのか、今からとても楽しみです♪

なとくフェスの準備も大詰め!

ホームページでは随時情報を更新していくのでチェックしていてくださいね!

校内実習〜課程3(SJT班編)

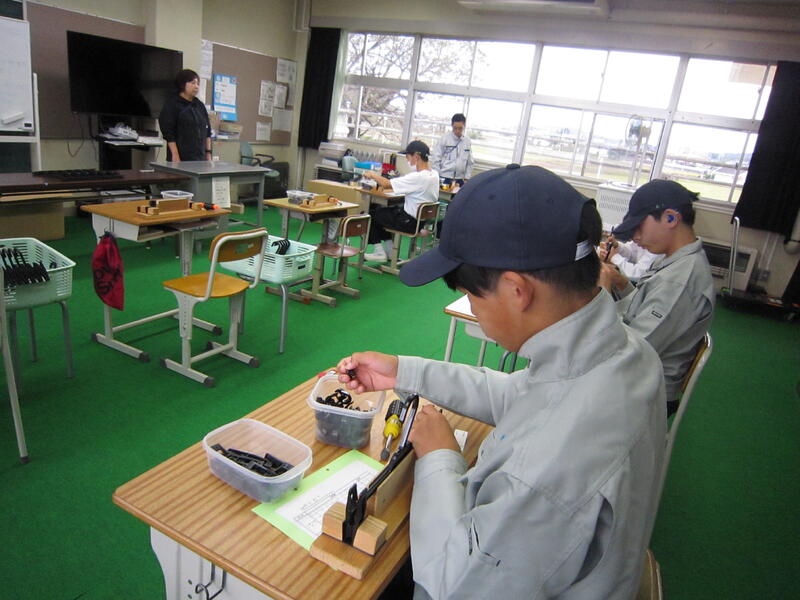

10月14日から2週間の校内実習が始まりました。2学期は1年生が中心となって、課程3では3つの班に分かれて作業に取り組んでいます。

組立班は「姿勢をよくして集中する」「先生に挨拶をする」、シール班は「丁寧に作業に取り組む」、生活分別班は「自分のペースで取り組む」という目標を立て、それぞれの役割を果たしています。

生活分別班が部品を分別し、シール班がピンチにゴムをはめ込み、組立班がハンガーに仕上げるという流れで、各班が協力して一つの製品を完成させています。

班ごとの目標を意識しながら、仲間と協力して作業を進めることで、責任感や集中力、丁寧さなどが育まれています。今後の成長がとても楽しみです。

10月14日(火)学校感染症罹患者状況

10月14日現在の学校感染症罹患者は1名です。

下記の表を御覧ください。

| 感染症名 | 人数(名) | |

| 小学部 | ||

| 中学部 | ||

| 高等部 | 新型コロナウィルス感染症 | 1 |

引き続き、感染症予防に御協力よろしくお願いいたします。

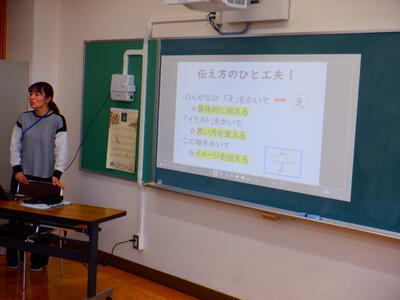

初任者研修計画訪問

新規採用の先生方は、一に研修二に研修

学校でも研修

時には県の教育センターへ出張して研修を受講します

その名も初任者研修

この日の初任者研修は、指導主事の先生方や他校の先生方が来校し、研究授業が行われました。

朝・・・来校してすぐの指導主事の先生方が、子どもたちの登校をお出迎え

子どもたちはいつもどおりの元気なあいさつやハイタッチ

いよいよ、緊張の授業

この日まで、指導計画を練り、子どもたちのやる気スイッチONになるような教材を準備してきました。

他校の先生方も熱心に授業を見学

授業終了後は、授業研究会

今回の授業についての評価や課題を話し合います。

指導主事の先生方からも御助言をいただきました。

授業研究会でいただいたアドバイスを生かして、引き続き子どもたちの主体性を育む授業づくりをしていきます

初任者研修は、年度末までつづく・・・

夏季休業中のチャレンジ宿泊学習の実施について

7月30日(水)から8月1日(金)にかけて、盲学校寄宿舎を会場に、県内の知的障害特別支援学校6校の生徒が参加した宿泊学習を実施いたしました。

活動の様子を今市特別支援学校のホームページに掲載しておりますので、ぜひ下記のリンクよりご覧ください。

大田原市福祉ふれあいまつり

第28回大田原市福祉ふれあいまつりに、本校も作業製品や活動内容のパネル展示で参加しました。関係各位の皆様大変お世話になりました。

交通街頭指導

9月25日(木)登校時、那須清峰高校前交差点で交通街頭指導を実施し、本校代表生徒2名が、那須清峰高校の代表生徒2名と一緒に参加しました。

登校時間帯のこの交差点は交通量がとても多いため、危険な状況や箇所を生徒同士で確認し、話し合うことができました。

同じ時間帯には、大山小学校の児童も登校します。今回の活動をとおして生徒自身が感じたことを、高等部の生活指導講話の中で取り上げ、周囲の状況に配慮することや、交通安全意識を高める機会になることを願っています。

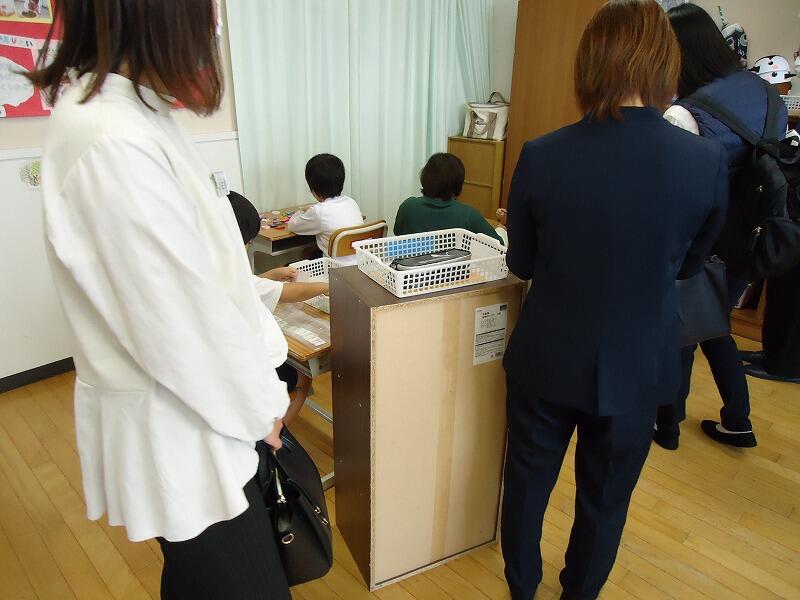

第2回小学部見学会を実施しました(^^)/

10月7日(火)、第2回小学部見学会が行われ、本校小学部への入学・転学を検討されている保護者等の方に御参加いただきました

7月に行われた第1回の見学会では、夏休み中の本校に、お子様と一緒に参加していただきましたが(「第1回小学部見学会」で検索してみてくださいね)、今回は本校の児童が授業をしているところを見ていただきました

見学を行いながら、いろいろな質問が出たり、メモをとる方がいたり、熱心に参加されている姿が印象的でした

本校小学部の理解を深めていただく良い機会となりました

第31回ハートピック陸上大会

9月27日(土) 栃木市総合運動公園陸上競技場で行われ、中学部生徒10名、高等部生徒26名で参加しました。

50m、100m、200m、400m、1500m、ソフトボール投げ、フライングディスクの種目にエントリーし、事前の練習から当日まで、全力で取り組み、12個のメダルを獲得することができました。

自分の種目に真剣に取り組む姿はもちろんのこと、応援や挨拶など態度面においても、那特らしさが出た大会になりました。

送迎等、御協力ありがとうございました。

より安全に③

(より安全に②のつづき)

【ことり教室】用駐車スペースは

正門を入ってすぐ左側(=正門脇)になります

これまでの立て看板に加え、「ことり」が書き足されました

来校・相談の時間帯によっては、下校時間帯と重なることもあります

いつも来校される保護者等の皆様や、放デイ施設様とは入出構時や駐車時の「慣れ」も異なりますので、慣れている周りの方々の注意と配慮が必須です

いつでも、だれでも、安心して構内移動ができますよう、引き続きの御協力をお願いします

つづく

第二回ボランティアスクールを開催しました!

9月20日(土)第2回ボランティアスクールを開催しました。

アイスブレイクでは、自己紹介に加えて、好きな色や果物などを書き、参加者同士で声を掛け合いながらグループづくりを行いました。活動が進むにつれ緊張もほぐれ、自分の仕事や趣味、取り組んでいる活動を話し合い、縦と横のつながりを深めることができました。

ボッチャ体験では、参加者を2グループに分かれて、ボッチャを楽しみました。個人では、投げ方や狙う位置を工夫し、チーム内では、投げる順番を相談しながら進めました。赤チームと青チームが交互にボールを投げ、ジャックボールにボールが近付くたびに歓声が上がるなど、ゲーム展開の変化に驚きの表情が見られました。今回の体験を通じてボッチャは「誰でも楽しく活動できるスポーツ」であることを実感し、楽しみながら活動を行いました。

車椅子体験

2人1組で車椅子を使い、校舎内を移動する体験を行いました。乗る側と押す側を交代しながら、車椅子の人への声の掛け方や、段差や曲がり角などの移動時に注意すべき点を確認しました。段差では、「上がります。」「下がります。」など言葉掛けを心掛け、安全に移動する方法を学びました。体験を通じて、車椅子を利用する方への思いやりや介助の大切さを感じることができました。

令和7年度 PTA研修旅行

9月22日(月)にPTA研修旅行が行われました!

今年度は、マ・メゾン光星様とホテルサンバレー那須「アリアデリ」様に御協力いただき、大変実りある研修となりました。また、28名の方に御参加いただきました

マ・メゾン光星では、DVDによる全体説明後に、施設を見学させていただきました。

今回は、風邪が流行していたということで、残念ながら利用者の様子を見ることはできませんでしたが、質問にも丁寧に回答していただきました

最後には、こんな素敵なクッキーまで用意していただきました

昼食は、ホテルサンバレー那須「アリアデリ」にていただきました。

とっても美味しいご飯をありがとうございます

実は、こちらのホテルには2名の卒業生が働いています。主に浴場や客室の清掃業務を行っていて、責任をもって働いているそうです

今回の研修旅行の参加者からは、

「実際に施設を見ると、感じることが多くありました」

「ランチでは、学部を超えてお話ができてためになりました」

「リフレッシュすることができました」

などのお声をいただくことができました。

民生委員さんが来校しました!

9月25日(木)、那須塩原市槻沢地区民生委員の方が6名来校して、児童生徒が学習する様子を見学してくださいました。

小学部、中学部、高等部の順に校内を回って熱心に授業を見学し、児童生徒にも笑顔で言葉を掛けていただきました。

「那須特別支援学校では、こんな授業をしていたよ!」 「子供たちは、こんなことを頑張っていたよ!」と、地域の方にお伝えしていただき、本校の教育や児童生徒について理解を深めていただければと思います。

11月15日(土)には、『なとくフェス』があり一般公開します。そちらにも、是非お越しください。

来校していただき、ありがとうございました

より安全に②

(より安全に①のつづき)

ロータリー南側(フェンス側)駐車スペース

車止めがない部分は、そのラインに白線を引いています

→歩行者は車両の後ろを通り、4棟校舎沿いを通るので、気を付けて切り返し駐車をしてください

ロータリー南側(フェンス側)は、タテに駐車してください

※[SB はスクールバスの駐車枠です(お間違えのないように)

4棟(小学部棟)前は

(月)(火)(木)(金)【14:10】の小学部下校時は、マイクロバス専用スペースとなっています

限られたスペースを有効に使い、よりスムーズな出入りのための各種表示です

構内安全のためにも、引き続きの御協力をお願いします

つづく

「より安全に①」

ロータリーに新しい誘導線を追加しました

ロータリー真ん中や4棟前校舎沿いの点線は、登下校時に歩行者が駐車スペースから各校舎への移動時に意識してもらうための歩行誘導線です

限られたスペースを有効に使い、「より安全に」移動してもらうためのものです

じっくりとみてもらう機会はなかなか無いとは思いますが、意識してくださるよう御協力をお願いします

つづく

225

タイトルの数字…

もうおわかりのことでしょう

A.安否確認システムの最終回答数です

⇒これは在籍児童生徒数の約72%になります

回答への御協力、ありがとうございました

※実際に災害等が発生した際、今回のようなFormsによる安否確認調査を実施することがあります

その時の被災状況にもよりますが、可能な限りの御協力をお願いします

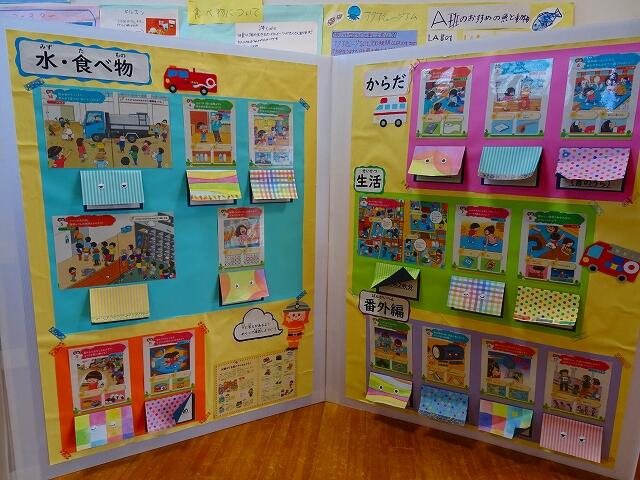

防災ブログ第2弾

先週から始まった防災教育週間。

今回は 手作りの【大型のミニ防災ハンドブック】のご紹介です。

災害発生時に生じる「衣食住問題」、その対応策を「水・食べ物」「からだ」「生活」「番外編」と分け、クイズ形式で楽しく学べる大型のミニ学習教材になっています。

それではここで、大型のミニ防災ハンドブックから問題です。

「熱中症になったかも。ぬれタオルはどこに当てればいい?」

A:おでこ

B:首すじ(首のうら)

答えは・・・

Bの、首すじ(首のうら)でした。

「太い血管がある首すじやわきを冷やすことで、全身を冷やすことができる」など、より詳しく解説されている情報シートも充実しています。

3棟ホールにて展示されていますので、保護者等の皆様も御来校の際はぜひご覧ください。

「ありがとね~」

(朝の横断歩道)

以前ブログで紹介した「〇〇せんせい~」と名前を呼んでくれた児童が

渡りながら、、、

「ありがとね~」

誘導をしていて、保護者等の方からは言ってもらえることはたくさんありますが、

子どもから言ってもらえる日がくるなんて、、、

朝から晴れやかな気持ちにさせてもらいました

194

さて、何の数字でしょう?

答えは、、、

【安否確認システム(Forms)】メール送信後、すぐに回答をいただけた数で、その数は本校に在籍する児童生徒数の約2/3にあたります。

しかも[194]のうち、即時/即日の回答数はその8割以上でした。

そして、この記事を作成している今も、その回答数は伸びています。

レスポンスの早さと回答数から、保護者等の皆様の[調査回答への協力意識]や[防災意識]の高まりを見て取ることができました。

防災に限らず、今後もさまざまな形で調査回答を求めることがあります。引き続きの御協力をお願いいたします。

防災教育週間が始まりました

9月8日(月)から9月19日(金)までの2週間は

「防災教育週間」として、3棟ホールに防災用品を展示しています。

大規模災害等発生時の避難所生活の様子や、さまざまな防災用品を実際に見て・触れることで、防災についての学習を深める機会となっています。期間中は、各学級で時間を設定して学習をします。

本校独自のこうした取り組みをとおして、子どもたちが防災意識を高めるとともに、災害だけでなく、その後の生活のイメージを膨らませられることを目指しています。

各御家庭においても、この機会に防災についてのお話(備蓄品は?緊急時の連絡は?避難所は?…など)をしてみてはいかがでしょうか?

※学校(学級)常備の「防災巾着」の持参も、着々と進んでおります。御協力ありがとうございます。

なとくフェス2025まで!あと63日!

夏休みが終わって、1週間が経ちました

まだまだ暑い日が続きますね、、、

先日、体育館でなとくフェス実行委員会の生徒により、スローガンの発表がありました

今年度のスローガンは

「いまがせいしゅん がんばるなとくフェス」

に決まりました!

ということで、着々と準備が進んでいます。

メールで本日配信いたしましたが、保護者宛通知を添付させていただきます。御確認ください。

始まって1週間

雨の金曜日、足取りも気持ちも少しドンより…(は、大人だけでした)

朝の誘導路・横断歩道を通る子どもたちは、今日も元気でした

・いつもは抱っこされて登校する児童も今日は歩く(良いことなんですけどね、「なぜ雨の日に?」)

・通りすがりのみんなに元気に挨拶をする

・1学期と何も「変わらずに」登校する

〇「変わらずに」いる(ある)ことも立派な成長です

雨の登校時は慌ただしさも相まって、気持ちもギスギスしがちですが、始まって1週間の週末に晴れやかな気持ちになりました

引き続き安全な登下校に御協力をお願いします

令和7年度 2学期始業式

9月1日(月)

長い夏休みが終わり、2学期が始まりました。

校長先生の話では、1学期の終業式に約束した ①規則正しい生活 ②家庭でお手伝い についての話を聞いたり、校歌をみんなで歌ったりと、明るい笑顔いっぱいの始業式でした。

始業式終了後には、なとくフェスのスローガン発表がありました。

1学期に児童生徒が考え、みんなで投票した結果、「いまがせいしゅん がんばるなとくフェス」に決定しました。

これから準備や練習が始まり、本番への期待が高まります。

職員研修「各種検査について」

8月20日と21日の2日間、各種検査についての職員研修を行いました。

今回は、

・KIDS乳幼児発達スケール

・S-M社会生活能力検査

・PVT-R絵画語い発達検査

・太田ステージ

・認知・言語促進プログラム(NCプログラム)

の5種類の検査について、各検査に精通した本校職員が講師となり、研修をしました。

研修では、「心理検査とは?」といった基本的なところから、実際に検査の一部を体験することなども行いました。

検査をとるときは、「できたね!」などの言葉掛けは避け、ある程度淡々と話し検査を進めていくことが大切というところで、普段の授業等での子供たちへの指導との違いを実感しました。

また、私たちは教員として「検査結果を指導に生かす」という観点が重要だということを参加者で共有することができました。

今日も学びの深まった夏の二日間となりました。

夏休みの作品展・作品をお待ちしてます

夏休みも後半です。

とても暑い日が続いていますが、児童生徒の皆さんは元気に夏を満喫していることと思います。

第1学期終業式に配付したお知らせにもある通り、9月2日(火)~5日(金)の日程で、夏休みの作品展を実施します。

児童生徒が夏休みに制作した作品を、第3棟ホールに展示します。

作品は自由提出になります。テーマも自由です。

児童生徒の発想が生かされた作品は、毎年どれもすばらしいものになっています。

ぜひ多くの作品をお待ちしています。

9月1日(月)に、連絡帳を通して担任に提出をお願いします。

絵画やイラスト、書道作品、工作、手芸作品、百円ショップのキットを使ったものや、塗り絵など何でも大丈夫です。

ペットボトルを使って作ったおもちゃの展示を見学したお子さんが同じようなものを作ってみた、ということもありましたし、組み立てたパズルをアクリルの額に入れたものが出品されたこともあります。

今年度も、素敵な作品をお待ちしています。

過去の「夏休みの作品展」の様子

夏休みプチ研修「☆本の活用方法」

夏休み中のプチ研修として☆本の活用方法を実施しました。

今回は小学部で使用している☆1~☆3の教科書に掲載されている曲を中心に、各学年の先生方で模擬授業を実施し、実践の紹介をしました。

楽器の提示の仕方や教材の工夫など、児童一人ひとりに合わせて先生方が授業を考えていることが分かりました。

1年生「おおきなわ ちいさなわ」

2年生「すずのきょく」

3年生「スパニッシュコーヒー」

4年生「かれーらいす」

5年生「どれみのうた」

6年生「だいくのきつつきさん」

6年生のICT教材は先生の自作でした。

児童の好きな物を生かして、音楽を通して楽しさを引き出す教材や授業がたくさん見られました。

今後の実践にも生かしていきます。