|

益子焼 |

|---|---|

| うわぐすり・模様つけ:急須 |

急須のようにフタと胴が分かれるものは、形を合わせるために、胴にフタをした形で焼きます。

接触する部分に釉薬(ゆうやく)がついていると、溶けてフタと胴が離れなくなってしまうので、釉薬がつかないように注意します。

胴

ここではスポイトを使った模様つけを紹介しています。

まず下地となる釉薬をかけます。

底の部分の釉薬は、水を含んだスポンジでふき取ります。

乾かしてからスポイトで丸を描いていき、その部分にろうを塗ります。

そして再び、違う釉薬をかけると、ろうを塗った丸い部分が模様として残ります。

フタ

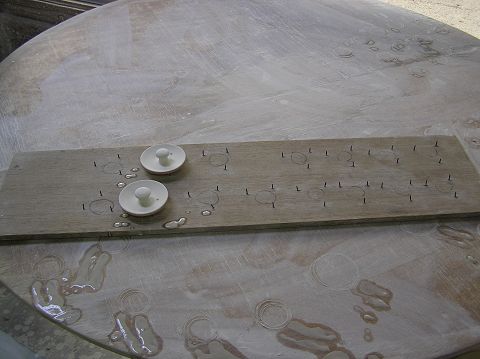

釉薬をはじきたい部分に「ろう」を塗り、全体に下地の釉薬をかけ、釘を打った板の上に並べます。

これは、フタの底が扁平(へんぺい)で、フタ自体も薄い作りになっているため、他の物と同様に作業台に置いてしまうと、施釉(せゆう)直後の釉薬が「糊(のり)」の代わりになって、作業台から取れなくなってしまい、また、それを強引に取ろうとすると、フタが破損してしまうからです。

次に、胴と同じように、模様付け、ろう塗り、釉薬がけと進みます。

釉薬をかけると空気穴がふさがってしまうので、ようじで開けなおします。

■胴

素焼きの急須

釉薬に浸けます

釉薬をよくきります

底を水を含んだスポンジで拭きます

スポンジ

釉薬がかかりました

スポイトで模様をつけます

スポイトで模様をつけます

スポイトで模様をつけます

模様をつけた部分に、釉薬がはじかれるようにロウを塗ります

別な色の釉薬をかけます

別な色の釉薬をかけます

焼き上がり(左)、焼く前(右)

■フタ

釉薬をつけたくない部分にろうを塗ります

釉薬がつかないように、板に釘を打ってあります

つまみの先端に釉薬をつけ、その部分だけ、ろうを塗っておきます

別な釉薬を全体につけます

空気穴が釉薬でふさがってしまったので、ようじで開けます

空気穴が開きました

前のページへ

前のページへ