|

益子焼 |

|---|---|

| 本焼き:ガス窯 |

本焼きについて

■ガス窯と登り窯

素焼きよりも高い1280℃で焼きます。

昔は「登り窯」で赤松を燃料に焼いていました。

現在は灯油、電気、ガスのいずれかを使って焼いている窯元がほとんどです。

ここではガス窯を例に、登り窯と比較してみます。

なお、ここでは紹介していませんが、本焼きが終わってから絵付けをする手法もあります。

■ガス窯と登り窯の特徴

| ガス窯 | 登り窯 | |

|---|---|---|

| 窯詰め | 窯の外に台車を出して作業するので、楽な姿勢で窯づめできます。 | 窯の戸口と中が狭いので、作業しづらいです。 |

| 燃料 | ガス | 赤松の薪。

今では入手しづらいです。 |

| 焼く様子 | 約20時間。ガス圧を徐々に上げていきます。

コンピューター制御も可能です。 |

窯の大きさによっては1週間~半月かかります。

点火したら、交代で薪をくべ、温度を上げていかねばなりません。 窯の中の場所によって火の回り方が違うので、経験に基づいた技術が必要です。 |

| 焼き上がり | ほぼ均一に焼き上がります。 | 火のあたり方や薪の灰の影響で、予想外の焼き上がりになることがあります。 |

■ゼーゲルコーン

ガス窯の色見穴から見える位置に立てます。

温度によって傾き方が決まっているので、倒れ方をみて、焼き加減を判断します。

炎の様子を見るための窓(色見穴)

勢いがあるときは、炎が噴出します

普段は耐火レンガを細工したものでフタをします

普段は耐火レンガを細工したものでフタをします

ゼーゲルコーン

ガス窯の風景

ガス窯 (扉側)

ガス窯 (煙突側)

ガス窯 (煙突側、斜め上から見たところ)

ガスの栓

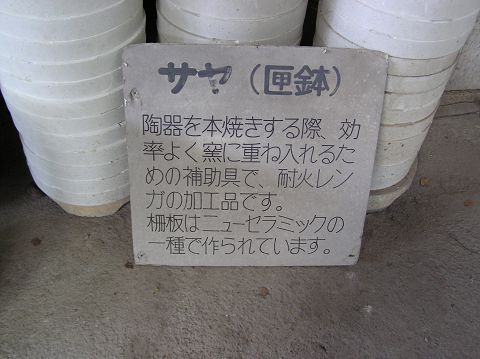

窯詰めに使う道具の一種、サヤ。色々な形、大きさがある。

皿用の「サヤ」。サヤは刀の「鞘」、サヤエンドウの「サヤ」と同じで「包んで保護するもの」という意味です。

サヤを立てるための「サヤ受け」

台車の上に軸脚を使って棚板が組まれている様子です。接着剤などは使われていません。

ここに上から品物が詰められていきます。

「軸脚」いろいろな長さがあります。

前のページへ

前のページへ