調査研究通信

令和6(2024)年度 教育の情報化に対応した学校の在り方に関する調査研究 情報チーム打合せの様子

研究調査部情報教育支援チームでは、2週間に一度のペースで調査研究の打合せを行っています。先日は、第7回の打合せが行われました。

第7回までの打合せの目的は、各市町立の学校で行われているプログラミング教育に関する資料等を収集して情報を共有することです。幾つかの公表されている資料を見たり、直接お話を聞いたりしたことを基に、情報チームで話題になったことを以下にいくつか挙げてみます。

●プログラミング教育の全面実施となった2020年(令和2年)より前に、多くの自治体が事例や研修資料を出していたのではないか?

●2021年(令和3年)のGIGAスクール構想前倒しにより、1人1台端末の活用が喫緊の課題となり、プログラミング教育の実践より、ICT活用の方に重きが置かれるようになったのではないか?

●多くの自治体が実践事例を紹介しており、プログラミングを活用しながら教科のねらいを達成しようとする授業の事例が見られる。

●さらに幾つかの学校においては、プログラミング教育を通して育成する資質・能力に着目して、モデルカリキュラム、体系表、授業実践事例などを作成し、公開している。

今後は、プログラミング教育のカリキュラムモデル作成に向けて、他自治体の取組例を参考に、さらに検討を進めていきます。

引き続き、途中経過を掲載していきますので、ぜひ御覧ください。

令和6(2024)年度 教育の情報化に対応した学校の在り方に関する調査研究 学習会

今年度、研究調査部情報教育支援チームが取り組んでいる調査研究のテーマは、「プログラミング教育の充実を目指して」です。小・中・高を通して児童生徒が習得すべき資質・能力及びカリキュラムの在り方等について調査研究を行い、本県のプログラミング教育の充実を図ることを目的としています。

5月29日(水)、当センターにおいて、国立教育政策研究所の渡邊茂一教育課程調査官をお招きし、学習会を行いました。御講話の中で、たくさんの事例はもちろんですが、国内のプログラミング教育の現状、PISA2022等のデータを基にした国際比較による日本の課題、発達段階に応じたプログラミング教育のイメージや育成する資質・能力と指導上の課題など、今後の調査研究に向けたヒントを得るとともに、プログラミング教育に対する熱い想いを拝聴しました。

また、学習会には所内の指導主事のみならず、市町教育委員会、各教育事務所、義務教育課、高校教育課、特別支援教育課の指導主事にも多数御参加いただきました。調査研究を進めるにあたり、関係各所とも連携・協力しながら進めていきたいと思います。

今後は、本調査研究の途中経過を随時掲載していく予定です。お楽しみに。

情報教育支援チームでは「とちぎ教育ICTポータルサイト」を運営しております。そちらでも調査研究の進捗を随時お知らせしていく予定ですので、ぜひ御覧ください。

令和6(2024)年度 教科指導充実に関する調査研究 第1回調査研究委員会・学習会

今年度の高等学校における教科指導充実に関する調査研究のテーマは、昨年度に引き続き「教科における探究的な学習の充実~新しい時代に求められる資質・能力の育成を目指して~」です。今後は、国語科、数学科、理科(生物)、芸術科(音楽)、外国語科(英語)、家庭科、情報科の7教科で実践研究を行います。

5月16日(木)、当センターにおいて、第1回調査研究委員会・学習会を行い、早稲田大学教職大学院の田中博之教授をお招きし、ご講話をいただきました。田中先生の講話を通して、探究授業を創るノウハウが明らかになり、授業づくりの具体的なヒントを得ることができました。

今後は、研究協力委員の先生方とセンターの指導主事とで議論を深め、田中先生の講話から得たことを活かして、具体的な指導計画を立てていく予定です。生徒たちが探究的な学びを通して成長し、新しい時代に求められる資質や能力を育成できる授業実践を目指します。

この調査研究通信では、その途中経過を、随時掲載していく予定です。

令和5年度(2023)年度 教科指導充実に関する調査研究(小・中) 実践事例パンフレット完成・web公開

小・中学校における教科指導充実に関する調査研究のパンフレット『資質能力の育成を図る授業づくり』が完成しました。

小・中学校の音楽科、図画工作科、美術科、体育科、保健体育科、家庭科、技術・家庭科の各教科において、「単元(題材)の見通し」と「ICTの活用」に焦点を当てた授業実践をまとめました。

授業実践に御協力いただいた研究協力委員の先生方、ありがとうございました。

この冊子はwebサイトからダウンロードして閲覧することができます。さらに、webサイトでは、単元(題材)全体の授業の様子が分かる補助資料も公開しています。ぜひ、ご活用ください。

今年度の資料のダウンロードは下記から可能です。

http://www.tochigi-edu.ed.jp/center/cyosa/cyosakenkyu/kyokasido_r05_shochu/index.html

今回完成した冊子は、次年度の総合教育センターで行われる基本研修等で配布し、活用を予定しています。

国語科、社会科、算数科、数学科、理科、外国語科については、令和4(2023)年度の小・中学校における教科指導充実に関する調査研究をご覧ください。

昨年度の資料のダウンロードは、下記から可能です。

http://www.tochigi-edu.ed.jp/center/cyosa/cyosakenkyu/kyokasido_r04_shochu/index.html

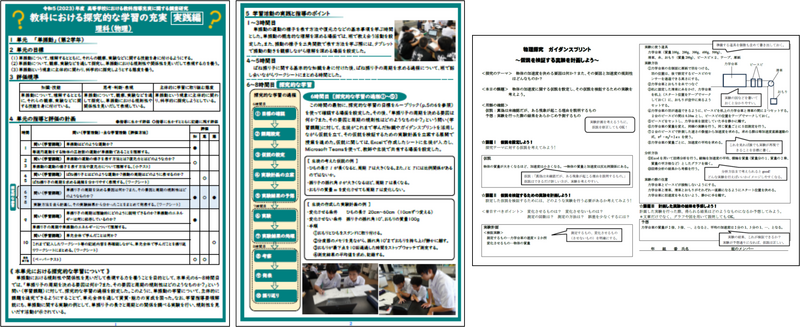

令和5(2023)年度 教科指導充実に関する調査研究(高) 『実践編』公開

今年度の教科指導充実に関する調査研究(高)の資料、『教科における探究的な学習の充実~新しい時代に求められる資質・能力の育成を目指して~ 実践編』を、当センターWebサイトに公開しました。

今年1月に公開した『理論編』に続く『実践編』には、地理歴史科、理科(物理・化学)、保健体育科、農業科、工業科、商業科の6教科7科目における探究的な学習の授業実践が掲載されています。単元の指導計画や、探究的な学習を取り入れた授業の展開、指導のポイント、ルーブリックを用いた評価になどの実践例が示されています。

ここでは、各科目における探究的な学習の「問い(学習課題)」をご紹介します。

地理歴史科(歴史総合)「世界各国の政治や社会は、第一次世界大戦の前後でどのように変化したのだろうか?」

理科(物理)「単振り子の周期を決める要因は何か?また、その要因と周期の規則性はどのようなものか?」

理科(化学)「凝固点降下の規則性は何に依存しているのか?」

保健体育(体育)「なぜ、あなたは走るのか?」

農業科(農業と環境)「自然と調和した農業とは?」

工業科(情報数理Ⅰ)「歩行者用信号機の動作をプログラミングで表現するには?」

商業科(財務会計Ⅰ)「財務諸表から読み取ることができる企業の実態とは?」

「問い」を見ただけでもワクワクする内容です。詳細は当センターのWebサイトをご覧ください。

さらに、授業実践で活用した「ワークシート」や「ガイダンスプリント」、「ルーブリック」などの資料や、探究的な学習を取り入れた授業をデザインするための「授業づくりワークシート」も掲載しています。新学期から始まる授業づくりのヒントや、授業改善の視点を与えてくれる資料がそろっています。ぜひご活用ください。

資料のダウンロードは下記から可能です。

https://www.tochigi-edu.ed.jp/center/cyosa/cyosakenkyu/kyokasido_r05_koko/index.html