調査研究通信

令和7年度 小・中学校における教員の資質・能力の向上に関する調査研究 第2回調査研究委員会

7月23日(水)に、第2回調査研究委員会を行いました。

今回は、研究協力委員の先生方が作成した校内研修計画表をもとに、各校の学校教育目標や目指す児童生徒や教職員の姿等を確認した上で、目標を実現するためにどのような校内研修に取り組もうとしているかについて協議しました。協議の中では、授業研究会、ミニ研修会、職員の同僚性を深める活動などに関する話題が挙がりました。特に、授業改善につながる組織づくりや個人の振り返りの在り方等について、研修担当者としての思いや願いを交えて、活発な協議が行われました。どの内容においても、研修の目的を明確にしたり、先生方の要望を取り入れたりしていることが共通していました。

夏休み明けは、研究協力委員の皆様の学校を訪問し、校内研修の実際を取材する予定です。その様子は、この調査研究通信でもお知らせしていきます。どうぞお楽しみに!

〈研究協力委員と当センター指導主事との協議の様子〉

令和7(2025)年度 教育の情報化に対応した学校の在り方に関する調査研究 第2回調査研究委員会(栃木市立合戦場小学校)

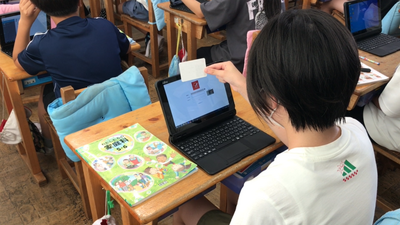

7月2日(水)は、栃木市立合戦場小学校に伺いました。6年生の家庭科の授業では、“衣服の手入れ”について端末を活用しながら考えや気付きをまとめ、グループでの話し合いを経て、学級全体で共有を図っている様子を見学できました。

子どもたちは、個人のQRカードで学習支援アプリにログインし、先生の指示のもと、配付された資料を基に自分のペースで学ぶ姿が見られました。それぞれが、自分が気になる部分を拡大して確認した上で話し合い活動を進めるなど、効果的にICTが活用されていると感じました。

第3回調査研究委員会では、プログラミングの授業を行っていただき、その様子を取材させていただく予定です。昨年度の調査研究で作成した「プログラミング教育モデルカリキュラム」などを活用しながら、授業実践に向けた打合せを、今後進めていきます。

令和7(2025)年度 教育の情報化に対応した学校の在り方に関する調査研究 第2回調査研究委員会(宇都宮市立晃陽中学校)

6月27日(金)、宇都宮市立晃陽中学校に伺いました。3年生の技術・家庭科(技術分野)の授業では、情報処理の手順について考えることを目的として、粘り強く試行錯誤を重ねながら、身の回りの課題に応じたプログラムの作成を繰り返す様子が印象的でした。

子どもたちは、端末の操作に慣れている様子で、プロロボ教材アプリを使ってスムーズにプログラムを作成したり、端末からプロロボにプログラムを転送したりと、意欲的に活動していました。また、授業支援クラウド「schoolTakt」を活用し、自分が作成したプログラムのスクリーンショットを、用意されたワークシートに貼り付けて記録するなど、端末を活用した学びが、日々の授業に根づいていることが感じられました。

こうしたICTの活用を通して、自分の学びを可視化したり、振り返ったりする機会も広がり、子どもたちの学びが定着している様子がうかがえました。

第3回調査研究委員会では、プログラミングを扱う授業を行っていただき、その様子を取材させていただく予定です。昨年度の調査研究で作成した「プログラミング教育モデルカリキュラム」などを活用しながら、校種間での資質・能力の繋がりを意識した指導計画の検討や授業実践に向けた打合せを、今後進めていきます。

令和7(2025)年度 教育の情報化に対応した学校の在り方に関する調査研究 第2回調査研究委員会(那須塩原市立東小学校)

研究調査部情報教育支援チームが取り組んでいる調査研究「プログラミング教育の充実を目指して」の進捗状況について報告します。第2回調査研究委員会は、研究協力委員の先生が所属する学校に伺い、学校のICT環境や活用状況及び情報教育やプログラミング教育の全体計画に関する聞き取りや意見交換を行い、授業におけるICTの活用状況について、実際に見学することとしています。

6月19日(木)は1校目として、那須塩原市立東小学校に伺いました。5年生の理科の授業では、“植物が発芽する条件”について学習したことをまとめ、理解を深めるためにScratchでシミュレーションアプリを作って確認するというプログラミングの活動を行う様子を見学できました。

子どもたちは、端末の操作に慣れており、ClassroomからScratchのファイルを自分でダウンロードして読み込ませることができたり、友達と一緒にプログラムの作成を考え、粘り強く試行錯誤を重ね、完成したプログラムの説明を行ったりすることができていました。さらに、振り返りで指定のFormを活用するなど、1人1台端末の活用が進められている様子がうかがえました。

第3回調査研究委員会では、プログラミングの授業の実践を行っていただき、その様子を取材させていただく予定です。昨年度の調査研究で作成した「プログラミング教育モデルカリキュラム」などを活用していただきながら、授業実践に向けた打合せを今後進めていきます。

令和7(2025)年度 高等学校における教科指導充実に関する調査研究 第2回調査研究委員会

6月17日(火)に第2回調査研究委員会を行いました。

はじめに本調査研究の担当者が、第1回学習会での議論を踏まえた授業作りの方針の確認や単元づくりワークシート活用等について説明を行いました。その後各教科に分かれ、研究協力委員の先生方とセンターの指導主事で、教育目標やスクールミッションを踏まえた単元の目標や生徒がその単元で追求し続けるような単元を貫く問いの設定、及びこれまでの学習内容を活用するようなパフォーマンス課題の在り方などについて検討しました。どの教科でも生徒の実態を踏まえて単元計画を工夫することで、深い学びを促し、生徒の資質・能力を育成できるよう議論を重ねていました。2学期は、各学校でこの計画に基づいた授業実践を行う予定です。その様子はこの調査研究通信でもお知らせしていきます。